MR水成像联合颅底三维重建CT对颅底骨折性脑脊液漏的诊断价值

2020-05-15文世宏龙青山李雪松崔冰黄国荣谭杨劲温一奇刘惜弟

文世宏,龙青山,李雪松,崔冰,黄国荣,谭杨劲,温一奇,刘惜弟

广州医科大学附属惠州医院惠州市第三人民医院神经外科,广东 惠州 516000

外伤性颅底骨折是一种常见的颅脑外伤性疾病,其中有12%~30%会出现脑脊液漏。但确定脑脊液漏的方法多种,其阳性率均不等,且部分方法具有一定的有创性[1-2]。据报道,颅底三维重建CT 应用于脑脊液漏诊断中具有较高的准确性,能清晰、直观将漏口立体形态充分显示,并能够有效显示解剖结构间相互关系[3]。随着医学的发展,临床上将追求更精准的无创方法来确诊脑脊液漏的位置[4]。核磁共振水成像(MRH)联合颅底三维重建CT(3D-CT)是一项无创的临床应用技术,本文旨在探讨其对提高确诊脑脊液漏的阳性率,以指导难治性脑脊液漏治疗价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性选取2015年10月至2017年12 月惠州市第三人民医院收治的外伤性颅底骨折并脑脊液漏患者48例作为研究对象,所有患者均行头颅MRH和/或颅底3D-CT扫描,其中A组16例采用头颅MRH+颅底3D-CT 诊断,B 组16 例采用头颅MRH诊断,C 组16 例采用颅底3D-CT 诊断。A 组患者中男性10例,女性6例;年龄20~58岁,平均(31.85±2.65)岁;损伤原因:高处坠伤4 例,交通事故9 例,撞击伤3 例。B 组患者中男性11 例,女性5 例;年龄20~59 岁,平均(31.68±2.67)岁;损伤原因:高处坠伤3例,交通事故10例,撞击伤3 例。C 组患者中男性11 例,女性5 例;年龄21~60岁,平均(32.87±3.27)岁;损伤原因:高处坠伤4例,交通事故10例,撞击伤2例。

1.2 检查方法

1.2.1 头颅MRH 检查采用西门子1.5T 超导磁共振,指导患者取仰卧体位,部分取侧卧或俯卧位,头部先进入,先对受检者进行T1WI、T2WI、T2WISPAIR 等检 查,然 后 再进行SMRCP 3D HR 扫描。内耳用SENSE NV16 通道线圈。先行头颅平扫,接着行T1WI 3D FFE 及T2WI 3D TSE 序列检查。最后对三维容积采集的图像进行最大强度投影重建[5]。

1.2.2 颅底3D-CT 均采用64 排128 层螺旋CT对患者颅底进行扫描。调整参数120 kVp,300 mAs,层厚为3.0 mm,pitch0.663。进行扫描后,再对参数进行调整,间隔为0.4 mm 及层厚为0.8 mm。通过骨算法进行重建,接着发送数据到工作站进行处理。与此同时,利用VRT技术,以黑白模式为最佳模式,获得的图像更加直观及形象。

1.3 治疗方法

1.3.1 保守治疗 患者先尽量保持呼吸道通畅,清洁外耳道及鼻腔。叮嘱其需绝对卧床休息,床头抬高30°~45°。若患者有颅内压高,适当予以脱水降低颅内压,保证每日蛋白及水的摄入量,尽可能的避免用力擤鼻、咳嗽、排便等增加颅内压的动作。卧床一周后脑脊液漏未能愈合,则采取腰大池置管持续外引流,置管时间7~10 d。若脑脊液漏停止,可先试夹闭引流管1~2 d,确定无脑脊液再漏等情况后拔管。

1.3.2 手术治疗 保守治疗失败后的患者,则行经鼻蝶入路脑脊液修补术,并术中核对漏口位置。术后继续观察脑脊液漏情况,并复查头颅MR 水成像和颅底三维CT扫描[6-7]。临床确诊外伤性脑脊液鼻漏或耳漏,需要两名以上高级职称的神经外科医师及有经验的影像科医师共同阅片确认漏口位置。

1.4 诊断标准 符合以下条件可诊断为外伤性脑脊液漏[7]:(1)有明确外伤史,外伤后早期有口腔、鼻腔和(或)外耳道出血;(2)头颅CT 检查见颅内积气;(3)口腔、鼻腔和(或)外耳道黄色液体流出或清亮液体流出持续一周以上不停止,且定性检查符合脑脊液性质;(4)三维重建CT检查中可清晰观察到骨不连、颅底骨折;(5)行头颅MR水成像检查见蛛网膜池向颅外异常延伸。

1.5 统计学方法 应用SPSS19.0 统计学软件进行数据分析,脑脊液漏口检出阳性率以百分率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

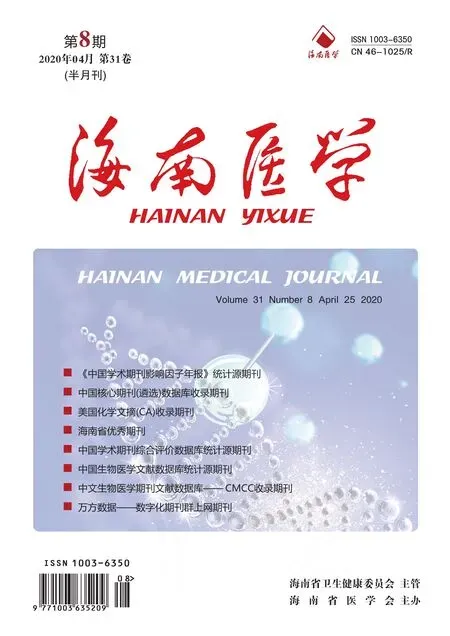

2.1 三种检查方法的脑脊液漏口阳性率比较 A组、B 组和C 组患者的脑脊液漏口阳性率分别为93.7%、56.2%、50.0%,A 组脑脊液漏口阳性率明显高于B组、C组,差异有统计学意义(χ2=8.614,P<0.05);B组脑脊液漏口阳性率稍高于C组,但差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 三种检查方法的脑脊液漏口阳性率比较[例(%)]

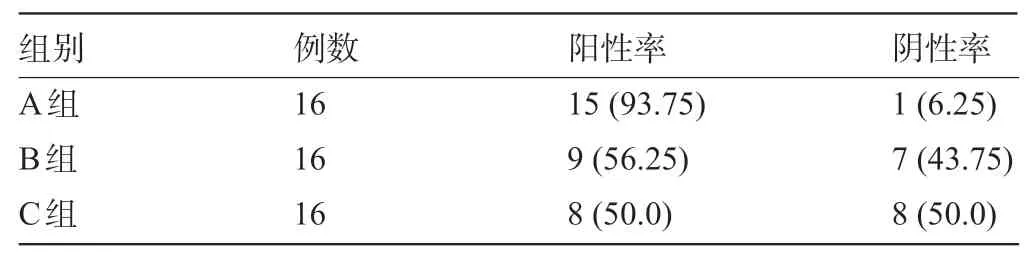

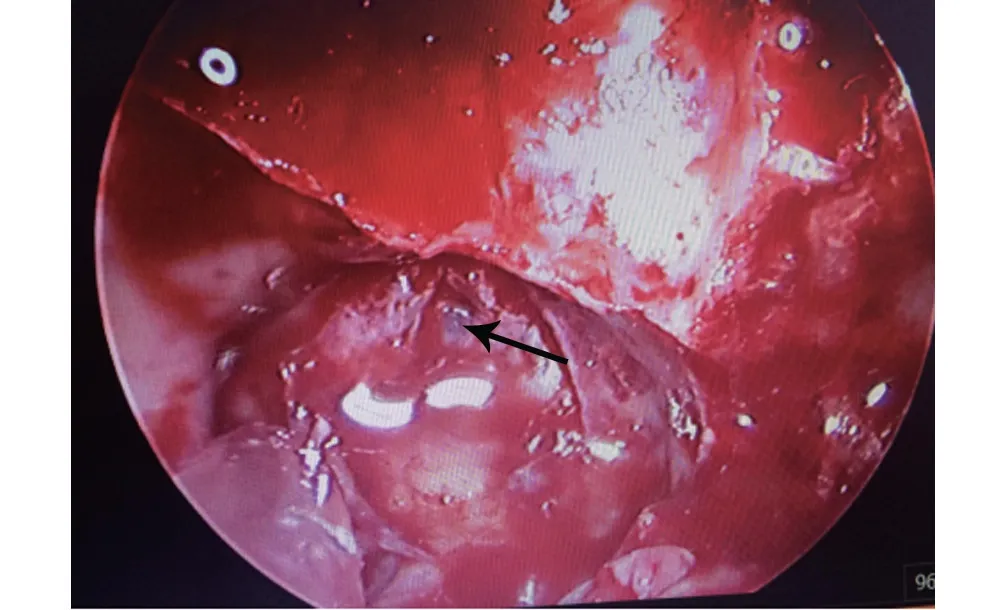

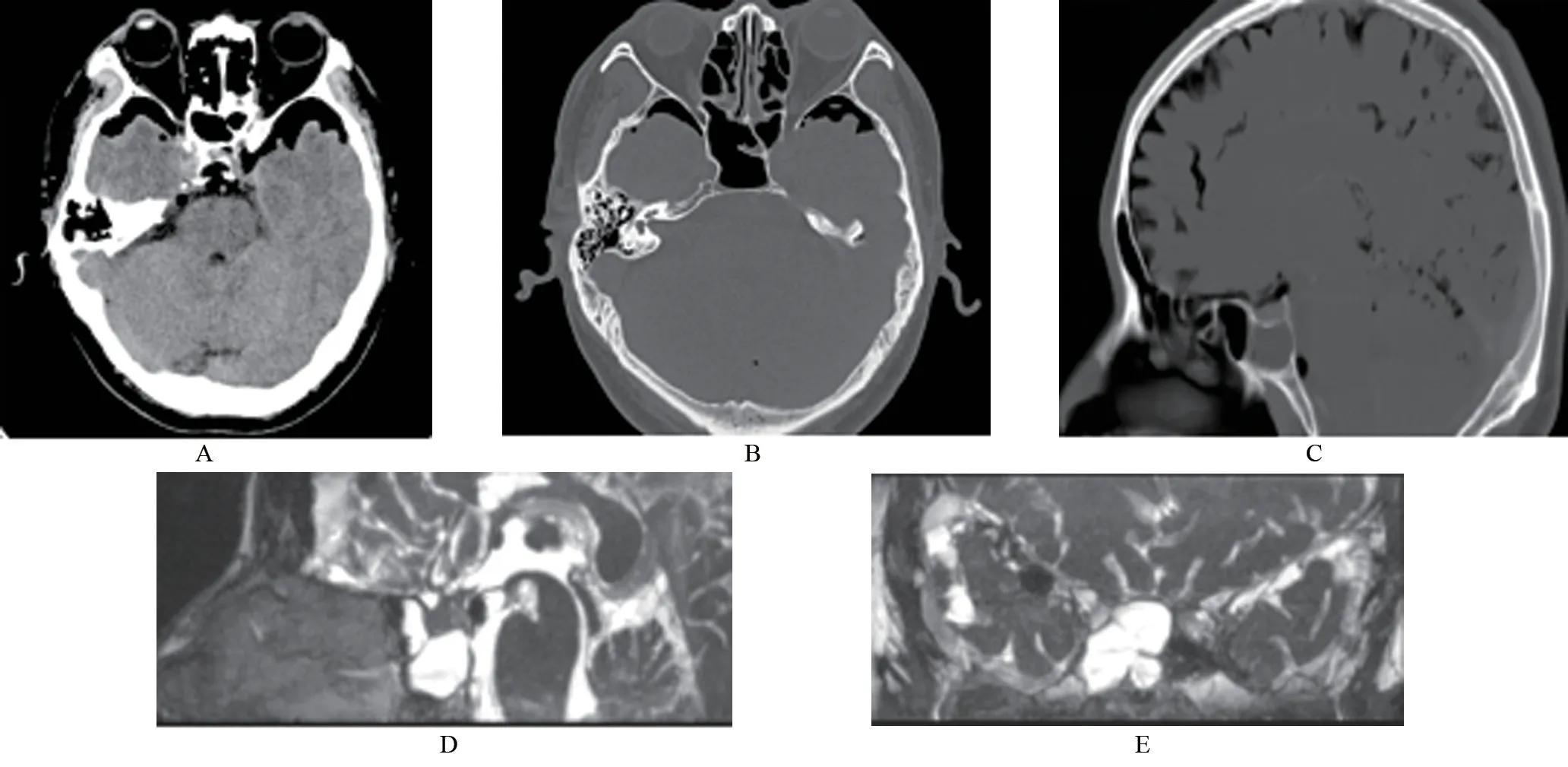

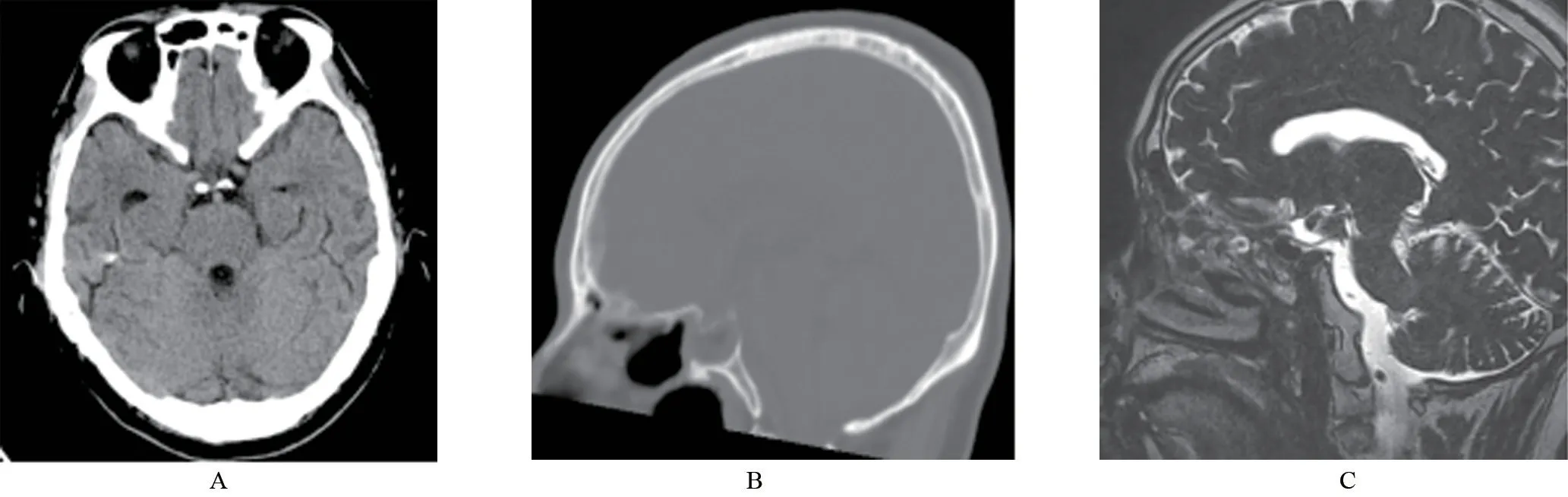

2.2 治疗效果 A 组7 例、B 组4 例和C 组3 例,保守治疗无效后行手术治疗。术前确定的漏口位置与手术过程中寻找到的漏口位置相符(见图1、图2),而且手术均成功。术后随访2 个月,复查MR 水成像见蛛网膜下腔脑脊液异常延伸消失(见图3),三组均未存在复发情况。

图1 术中图片可见漏口及脑脊液流出(箭头所示)

图2 术前三维CT和MR水成像

图3 术后2个月复查三维CT和磁共振水成像

3 讨论

颅脑外伤性脑脊液漏是外伤导致脑膜撕裂并使颅腔同外界(如鼻腔、口腔、外耳道)相通,脑脊液由颅底骨折或者缺损处相应破裂的硬脑膜流出,进入鼻窦流向鼻腔或外耳道。当患者合并TBI 需要急诊手术时,需要同时行脑脊液漏颅底修补;不需要急诊手术的患者,可先行保守治疗观察或腰大池外引流4 周后再评估是否需要手术处理[8]。外伤性颅底骨折的患者并发脑脊液漏的发生率高,但存在的困难是确诊脑脊液漏口。既往有行脑池或放射性核素脑池造影来确定漏口位置,但具有一定的有创性,并且步骤繁琐、费时及要求患者依从性高等缺点[9]。有文献报道使用MR水成像或高分辨的颅底三维CT来确定漏口,但多数是收集的病例数少,并且确定漏口的阳性率在80%~90%之间[10]。本项目采用MR 水成像联合颅底三维CT重建技术,提高了外伤性颅底骨折合并脑脊液漏口的确诊率,并对难治性脑脊液漏的手术治疗方案有临床指导意义。

本研究结果表明,联合颅脑磁共振水成像和颅底三维CT检查对确诊脑脊液漏口的阳性率约93.7%,明显高于单纯颅脑磁共振水成像或颅底三维CT确诊脑脊液漏口阳性率。保守治疗无效患者行经鼻蝶脑脊液漏手术,术前确定的漏口位置与手术过程中寻找到的漏口位置相符。术后随访2 个月,复查MR 水成像见蛛网膜下腔脑脊液异常延伸消失,未见脑脊液漏复发情况。三维重建技术是通过特定的软件,重建容量数据,进而获得立体、全面且直观的图像[11]。颅底三维重建CT 技术充分利用容积技术,尽可能减少图像伪影,能够全面详细颅底骨折情况、位置,并且显示解剖关系,尽可能发现漏口所在位置。磁共振水成像是利用水的长T2 特性,体内静态或缓慢流动的液体T2 值远远大于其他组织,采用重T2 序列(选择很长的TE),其他组织的横向磁化矢量几乎完全衰减,信号强度很低,甚至几乎没有信号,而水仍保持较大的横向磁化矢量,使含水器官显影,能够显示漏口及其周围软组织。磁共振水成像无须腰穿或使用对比剂,且简单易行,扫描时间不长(3~5 min);同时患者无不适,容易接受[12]。在颅底骨折患者中,初步根据患者病史、临床表现考虑为脑脊液漏时,可先让患者改变体位观察脑脊液漏情况。患者同时行三维重建CT 检查,可清晰观察到颅底骨折位置。然后选择脑脊液漏更明显时的体位行MR水成像检查,结合颅底三维CT显示的骨折位置,观察蛛网膜下腔白色脑脊液信号。如果发现蛛网膜池向颅外异常延伸,可初步确定此处为漏口所在,提示联合检查能够有效提高确定脑脊液漏口位置的诊断率,并且有利于制定手术预案。

综上所述,采用MR 水成像联合颅底三维CT重建技术可以提高确定脑脊液漏口位置的诊断率,也可为难治性脑脊液漏患者的手术治疗方案提供临床价值。