王力论学书信选录

2020-05-14刘飞

刘飞

在没有传呼机、手机、电话,更没有互联网的年代,写信是人们主要的通讯方式。一代国学大师王力先生就曾经写过《谈谈写信》《和青年同志们谈写信》等两篇文章指导青年如何写信。文章一经刊发,祖国各地的读者纷纷来信向他求教或探讨学术问题。 “我每天收到三五封信,多到八九封。”对于这些来信,王力全都认真阅读,然后工整严谨地回信。由此,王力先生寄出的书信不少,但由于时间久远,书信又系私人物件,收信人也较少公开,所以目前官方收集到的王力先生的信件不多。2015年,中华书局出版《王力全集》时,曾辑得王力先生的书信29封。近年来,笔者在编撰《王力年谱》过程中,亦通过多种渠道多方努力,广泛搜罗,共得《王力全集》外佚文19万字,其中书信89封。今选录几封王力先生的论学书信,略加按语,以飨读者。

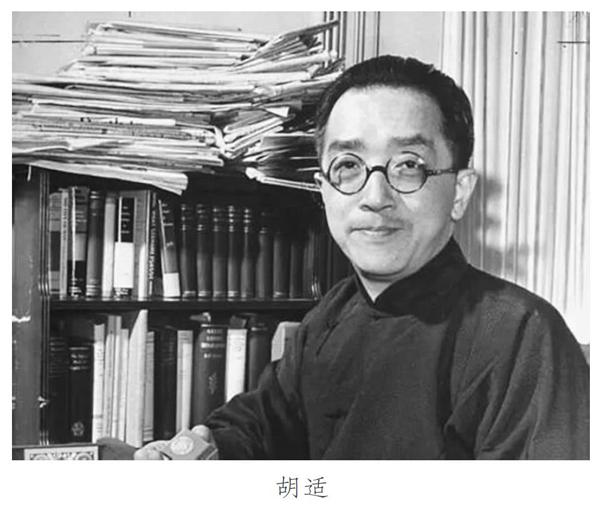

致胡适的书信

适之先生:

关于我的文章。承您来信赐教,甚感甚感。我所举的例, “她是我一生中最爱我的”,实在举得不好。先生所举的“无忝尔所生”,有趣多了。请先生就原稿上照改。我想在现代中国语里也可以找着模糊两可的例子,但我一时想不出。如先生偶然想得就请添在“无忝尔所生”一例的后面,何如?

我只说语法的变迁是很难的,但并不是不可能的,、将来中国语法的变迁,除了其他原因之外,我想有两个显然的原因。第一,文字渐渐倾向于欧化(但只能在可能范围内欧化),语音也渐渐受文字的影响(但这种影响是很慢很慢的);第二,将来交通渐渐发达,中国各地的语法也互相影响而成为一种新语法(但各地语法的差异甚微,不能引起大变化)。

先生说“我在北京饭店住”与“我住在北京饭店”两句话都可以用,而“我在北京饭店跳舞”不可改为“我跳舞在北京饭店”,、这是事实,但这事实似乎不能证明语法产生了变化。先说中国本来就有“我在北京饭店住”的说法,那么“我在北京饭店跳舞”自然不是一种新的语法。再说“跳舞”与“住”,在中国语法里有一个分别,分别就在字数上头。因为“跳舞”是两个字, “住”是一个字,所以“住”字能用两式, “跳舞”只能用一式。字数影响语法,似乎不合普通文法家的理论,然而这是事实。例如: “我坐在床上” “我在床上坐”是都行的。但我们只能说“我在床上打盹”,却不能说“我打盹在床上”。又动词后带副词语组成宾格时,也只能用第一式。例如: “我在北京饭店住了一夜” “我在北京饭店吃了一顿饭”。先生又举出: “我上天桥去看灯”“我上天桥看灯去”。说是最近变迁的文法。但在我看来,这似乎只是南北语法之不同。北平“我上天桥看灯去”的说法,似乎在《红楼梦》以前就有了。

我的文章专就语言上的变迁说,没有谈到文字上的变迁(所以拟请将“文法”字样一律改为“语法”,以免误会)。佩弦兄曾看过这文章,他希望我谈及文字上的变迁。我打算另做一篇文章,说明古今文法变迁的大概。

末了,说到先生提出的“所”字。依我个人的经验,我晓得有些地方用了“所”字就明显些。但我不主张“所”字输入民众的语言里,因怕他们误用了牝(为的是他们没有这种语法)。

上述各节,都是我的臆说,仍望先生赐教,至所欣幸!专此,并叩著安

后学王力谨上

信写好后.恰巧佩弦兄到来,我把先生的信与我的信都交给他看。

关于模糊两可的句子,他举了“醉人的歌声”为例,因为“醉人”可以说是“醉了的人”,也可说是“令人陶醉”。这似乎也可以加入文里,请先生代我决定。关于“住在北京饭店”的问题,佩弦以为不仅是字数的关系,因为一个字的动词有时也不能用两式,例如“我在床上笑”不能改为“我笑在床上”。

但我仍不能放弃字数的说法,因为动词及其附加语越长就越不能用第二式。“字数”二字如有毛病,用“长短”二字何如?

关于“我上天桥看灯去”,佩弦与我的意见相同。这问题恐怕不是一时能说得透澈的,先把这信寄发吧。

力再启适之先生:

谢谢你的信。隔日才答复,乞谅。

字数的说法,乃是我临时的一个假设。现在经先生驳难,我承认我这假设不合理,愿意取消了。

我很能体会先生的意思。上次就与佩弦兄说过,在古文里,普遍只能说“我居于北京饭店”不说“我于北京饭店居”。所以先生以“我在北京饭店跳舞”是最近的语法。如果先生的意思是如此的,那么我们的意见没有冲突:因为我承认古今文法、语法都有了变迁,不过变迁是迟缓的,零碎的。如果我们要按照某一种原则去改造某一种语言,或把某一种语言里的语法输入另一种语言里,那就发生绝大的困難。语法与而发的:在我给先生的第一封信里已经露出了这意思。

关于“散动”的位置,先生举出《红楼梦》的两种例子,令我很感觉兴趣。语言学家所谓“最近”当然可以包括一二百年: “散动”在动词之前的,的确也是语法的变迁。因为古时没有这种说法。但是,似乎可以说北方变了,而南方没有变,这也有点南北的关系。总之,现在我已完全承认了先生所举的语法变迁的例子:但我认为还不能影响及我的理论。因为二千年来(大约自汉至清),文法(包括语法)的变迁,仅有三五个地方,也就算是少(比较语音词汇变迁而言)。

关于《红楼梦》的例子,我又想试来一个假设。大约说话的人着重于“散动”的动作时,就把“散动”移前,否则仍旧把“散动”放在后面。先生在“那边大太太又打发人来叫”注云: “今日北京人说‘叫来…,似非事实。在这情形之下,我以为今日北京人仍说“来叫”。

问题越讨论,真理越出。我很欣幸先生能在百忙中肯几次来函赐教,令我得益不少。谨此道谢。

后学王力

二三、一二、一八

王力在信的开头说的“大众语问题”即今天常说的“大众语运动”,是1934年在上海掀起的一个要求白话文写得更加接近大众口语的文体改革运动。

当时,针对社会上尊孔复古的潮流以及白话文脱离大众的弊端,上海文化教育界人士陈望道、陈子展、胡愈之、叶圣陶、黎烈文等以《申报·自由谈》 《太白》等报刊杂志为依托,掀起了要形成“大众说得出、听得懂、看得明白的语言文字”的大众语运动。作为语言学家的王力,对这场文体改革运动自然不能置身事外,必须写文章发声。他还随信寄给胡适一篇文章《语言的变迁》,文章的主要观点是“即使语言是可以改革的话,也只能在词汇方面得到颇好的成绩:至于语音与语法两方面,非经过很长很长的时间,是不会有很显著的效果的”。这也是后来被语言学界所公认的确论,至今仍然是颠扑不破的。1934年12月23日,这篇文章发表在胡适主编的《独立评论》132期,署名了——。

从寄出信和文章到文章发表,前后差不多两个月的时间。在近两个月的时间里,胡适和王力就学术观点交流往来书信多封,进行细致讨论,足见胡适和王力两位先生治学之严谨。后来见刊的文章吸收了朱自清“醉人的歌声”和胡适“无忝尔所生”的例子,使得文章例子更加丰富,立论更加可靠。

信中提到的“佩弦”即朱白清,当时与王力同在清华任教。朱白清对语言学的兴趣伴随终身。在西南联大任教时,朱白清曾多次登门拜访王力,请王力教他学音标。后来,王力撰写《中国现代语法》,朱白清便“近水楼台”,得以做文稿的“第一读者”。朱白清极为认真地对《中国现代语法》手稿逐字逐句研渎,大加赞赏之余还为该书写了一篇长序。

对于给《独立评论》写稿的这段经历,王力先生十分珍视。1946年,胡适从美国返回祖国,王力在给胡适写的信中还特意提及这段经历,他说: “回忆《独立评论》时代,觉得小小的一个刊物也能发生颇大的影响。当时我得为撰稿人之一,至今以为光荣。您如果有意恢复或另办类似的刊物,请勿忘了我。”王力如此重视这份“光荣”,除了因为尊重胡适是著名的学者之外,应该还有怀有一份对胡适严谨态度的敬重吧!

致吴宗济的书信

宗济同志:

林焘同志回来了,希望我们的《京剧音韵学》编写工作加紧进行。请你定一个时间约请编写组诸同志在我家开个会,决定全书章节,分头编写,我愿意承担一些章节,写出后请同志们审阅,希望在一年内把全书初稿编写出来。

编写组开会时间,请你决定。希望在六月中旬或下旬,因为七月初旬我要去哈尔滨参加两个会议——语法系统会议、高校文字改革会议——为期三周,我希望在去哈尔滨以前把事情办了。你以为如何?请你电话告诉我。此候暑安。

王力

1981.6.6

北京大学燕南园60号

宗济兄:

去年9月19日京剧音韵学小组会后,至今五个多月,编写工作进展得怎么样了?常在念中。最近我又写了三节: (一)京剧的韵部;(二)京剧唱腔咬字的分析;(三)京剧唱腔中的字调和道白中的字调。共约二万字。已寄欧阳中石同志,请他审阅修改,或合并入他的文章中。

近来阅读刘吉典的《京剧音乐概论》,很受启发。书中所讲《京剧行当的划分和在歌唱上的特点》 ( 136-140页)值得我们参考。其中讲到真嗓、假嗓,应该加以科学的说明。又如书中202页,讲到老旦的唱腔,比老生曲折些,装饰音多,高腔多,拖腔,滑音、擞音多,也应加以科学的说明。特别是“擞音”一类的行话,要加以科学的说明。我的话不一定对,供你参考。

请你在适当时间再召集一次小组会.交流一些情况,讨论一些问题.促进工作。开会地点仍在我家。止匕候春安

王力 1982.2.23

宗济兄:

昨承晤谈甚欢。

林焘同志所写的《京剧音韵学》提纲很好,比我写的多了。特别是讲“道韵”,讲不同行当的语音特色,都很精到,写出来一定很有价值。

曾复同志的《京剧史略》稍嫌重点不突出,京剧术语太多。不好懂。许多话应在后面各章中说的,若在“史略”中说了,后面就嫌重复了。建议由林焘同志依照他的提纲改写“史略”,同时吸收曾复同志的意见,好吗?全书初稿写成后,要开一两次会,讨论,最后推举一位同志统写全书,以免前后重复和矛盾。又不至于遗漏或前后文章风格悬殊。

同志们,意见如何?请考虑。此候时安

王力

1982.9.18

宗济兄:

昨奉初三日手书,不胜欣幸。你与欧、刘两兄各以事牵,不能如期完成任务,我能体谅。但愿有生之年得见此书出版。进程如何,希望随时见告。匆此,即颂春厘。

王力

1983.2.20

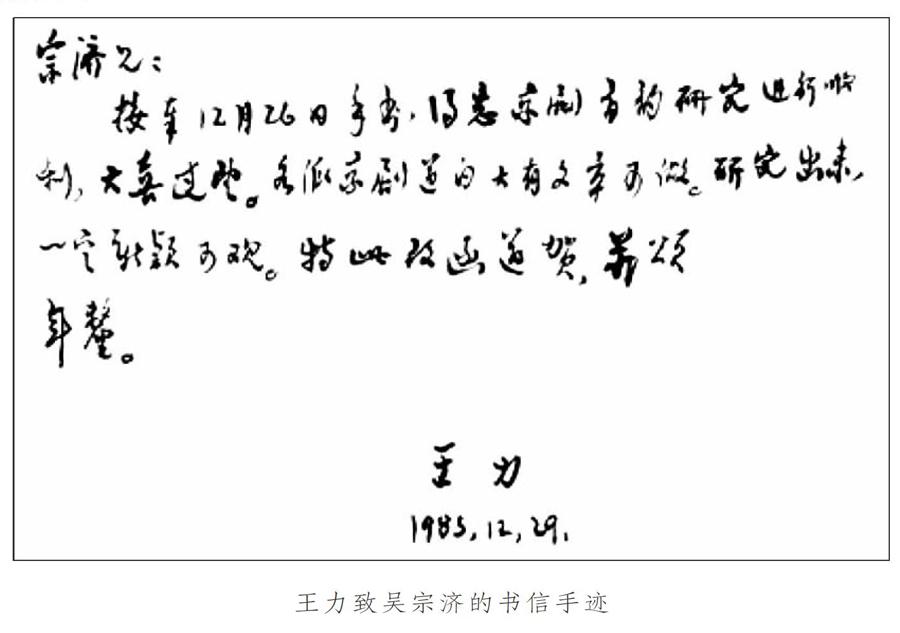

宗濟兄:

接奉12月26日手书,得悉京剧音韵研究进行顺利,大喜过望。各派京剧道白大有文章可做。研究出来,一定新颖可观。特此致函道贺,并颂年厘。

王力

1983.12.29

1980年代初,为了使京剧艺术更加科学化,真正成为一个严谨、系统的艺术理论学科,王力先生提出构建“京剧音韵学”的课题,他列出研究框架,并且组织成立了“五家村”的纯学术组合:王力先生为村长,村民是吴宗济先生、刘曾复先生、林焘先生、欧阳中石先生。每位“村民”都有任务分工。“五家村”曾活动过多次,活动地点基本都在王力先生住处,由王力先生的夫人夏蔚霞女士提供美酒佳肴,做做学术研究之余,众“村民”也能叙旧放松,偶尔还请欧阳中石先生亮亮嗓子,倒也快乐。

信中提到的刘吉典《京剧音乐概论》,由人民音乐出版社1981年4月出版,距离王力先生写这几封信的时间很近。由此可以看出,当时王力先生已80多岁高龄还在不断地阅读新近出版的书籍,始终葆有对知识的渴望和追求。

王力先生著有《京剧唱腔中的字调》-文,应该也是为《京剧音韵学》所作,不过此文4年后才在《戏曲艺术》上刊出,后收入《王力文集》第18卷和《王力全集》第20卷。关于京剧音韵学方面的文章,就笔者所知,王力先生还有手稿《京剧的剧中韵和衬字》未曾发表,可惜暂时无从得见。据前信,王力先生还有《京剧的韵部》《京剧唱腔咬字的分析》《京剧唱腔中的字调和道白中的字调》几篇文章也未曾见刊。从这些书信内容来看,王力先生为编写《京剧音韵学》投入了很多精力。只可惜,王力先生在有生之年没有看到《京剧音韵学》这本书的出版。