乡村振兴视域下广西黄姚屯民族特色村寨文化景观保护优化路径研究

2020-05-14张志明黄素云

张志明,黄素云

(1.桂林理工大学南宁分校,南宁 530001;2.南宁师范大学,南宁 530001)

引言

传统古村落保护与发展是当今社会各界广泛关注的热点话题。十九大报告提出,要深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。而2018 年1 月出台的《国务院关于实施乡村振兴战略的意见》则进一步指出,要立足乡村文明,在保护传承的基础上,不断赋予时代内涵、丰富表现形式,划定乡村建设的历史文化保护线,保护好文物古迹、传统村落、民族村寨、传统建筑等遗产[1]。2018年11月文化和旅游部等17 部门印发《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》明确指出,要加强乡村文物保护利用和文化遗产保护传承,丰富乡村旅游的人文内涵,推动乡村旅游精品化、品牌化发展。由此表明,新时期乡村发展已上升为新的战略高度,迎来了新的发展契机;结合乡村振兴战略的相关要求,进一步探寻传统村落保护与发展的优化路径,是当前广大乡村地区亟待解决的现实问题。

对于广大传统古村落而言,文化景观是其发展的重要载体,是彰显独特地域文化不可或缺的元素表征。通过文献梳理研究发现,学者们对文化景观的研究主要集中在文化景观的认识与特性[2]、文化景观演变[3-4]、文化景观保护与可持续发展[5]等方面。现有研究较少对传统村落文化景观进行全面分析,且对非物质文化景观的研究更少。当前,在新型城镇化、全域旅游和乡村振兴战略背景下,少数民族特色村寨面临着新的机遇和挑战,而保护传统文化根基必然是实现乡村振兴发展的重要前提。因此,立足于文化景观保护,要切实做好文化景观元素的全面挖掘,既要保护物质景观,更要留住非物质文化景观,并使其得以延续从而实现永续发展。

一、黄姚屯及其文化景观保护现状

黄姚屯始建于宋开宝年间,方圆3.6 平方公里,位于贺州昭平县东北部,至今保存有300多间明清建筑,曾经一度成为镇域中心,是桂东北地区重要的商贸集散地。民国之后其商业没落,90年代为了方便管理,在外围新建的农贸市场转移了其商贸功能,2003 年黄姚屯正式进行开发旅游。黄姚先后成为“中国最具旅游价值古城镇”;国家AAAA 级景区;美国CNN“中国最美的五大水乡”之一;2014 年被国家民委批准为首批“中国少数民族特色村寨”。村屯四面环山,溪流贯穿而行,最具代表性的文化景观为传统民居、古街道、亭桥、宗祠以及独特的地理环境所孕育的信仰崇拜、社会风俗等。近年来,黄姚旅游开发力度不断增大,市场知名度和美誉度不断提升,随之而来的文化景观保护问题也日益重要。

在新型城镇化、乡村振兴和旅游开发多重背景下,黄姚屯的文化景观面临着保护和破坏并存的局面。一方面,旅游开发使文化景观成为核心吸引物,民居建筑等文化景观得以留存;另一方面,旅游催生的经济效益、环境压力等也使文化景观面临着尴尬处境。调研发现,黄姚当前面临的文化景观问题主要表现在,文化景观的破碎化和景观孤岛、现代景观的斑块状发展趋势、地域文化基底的蜕变、景观的整体意象及完整性被破坏、文化景观的保护和传承困境等问题。研究立足于黄姚屯文化景观整体,以物质和非物质文化景观为基础,结合实际进一步将其细分为建筑景观、商业景观、传统农业景观、生活景观、制度精神景观五个方面,从更为全面的视角探讨乡村振兴与旅游开发背景下,黄姚屯文化景观演变的保护性开发对策,从而实现黄姚屯的可持续发展。

二、黄姚屯文化景观保护优化路径的原则与思路

文化景观的形成是一个长期动态发展的过程,受各种因素的影响,不同类型的文化景观演变程度也存在差异。对于黄姚屯而言,现代化和旅游开发等因素促使其文化景观呈现出同质化、破碎化、孤岛化和空心化等局面,其文化景观正逐步丧失地域文化特性和文化吸引力。而作为地域文化的传承者,社区居民也因为各种因素逐步退出村落核心区,文化景观保护和创新发展面临着危险境地。在乡村振兴战略背景下,传统村落发展将面临新的机遇和挑战,为实现黄姚屯文化景观保护和可持续发展,需要明确文化景观保护的基本原则与思路。

(一)基本原则

生态与绿色发展原则。在乡村振兴与全域旅游发展背景下,黄姚屯旅游开发深度不断增强,文化景观被不断挖掘,但部分文化景观也遭到了严重破坏,而文化景观本身具有不可再生性和难修复性使文化景观保护和发展处于失衡状态。因此,应以生态与绿色发展理论为指导,强化有序开发与合理布局,科学安排旅游活动,保护黄姚屯生态环境和文化景观的可持续发展。

保护与更新并重的原则。文化景观是动态发展且具有生命力的,社区居民是地方文化保护和发展的驱动力。受内外因素的影响,文化景观受不合理外力干预而发生蜕变。因此,一方面,需要采取措施对典型文化景观元素与区域进行保护,实现核心文化元素的精准保护;另一方面,要突出文化景观的活态发展,确保文化景观传承者的生产生活需求与经济效益,进一步增强居民的话语权,延续黄姚的生命力和内生活力。

完整性与差异性原则。文化景观保护要从全局出发,把握文化景观的整体性,综合反映地方文化的特色和价值。而针对不同类型文化景观则要采取差异化的保护和开发措施,例如对现代景观斑块过度集中的区域严格限制发展,采取修复措施降低文化景观的异质性,而制度类文化景观则需要强化居民的文化自信,采取相应的扶持手段进行保护等。

内涵与品质强化的原则。新时期,为了更好、更全面的满足人民日益增长的美好生活需要,结合黄姚屯文化景观保护与旅游开发的实际情况,应扎实走内涵式发展道路,推进优质旅游发展,强化产品品质从而为文化景观保护与发展提供内生发展动力。

(二)优化思路

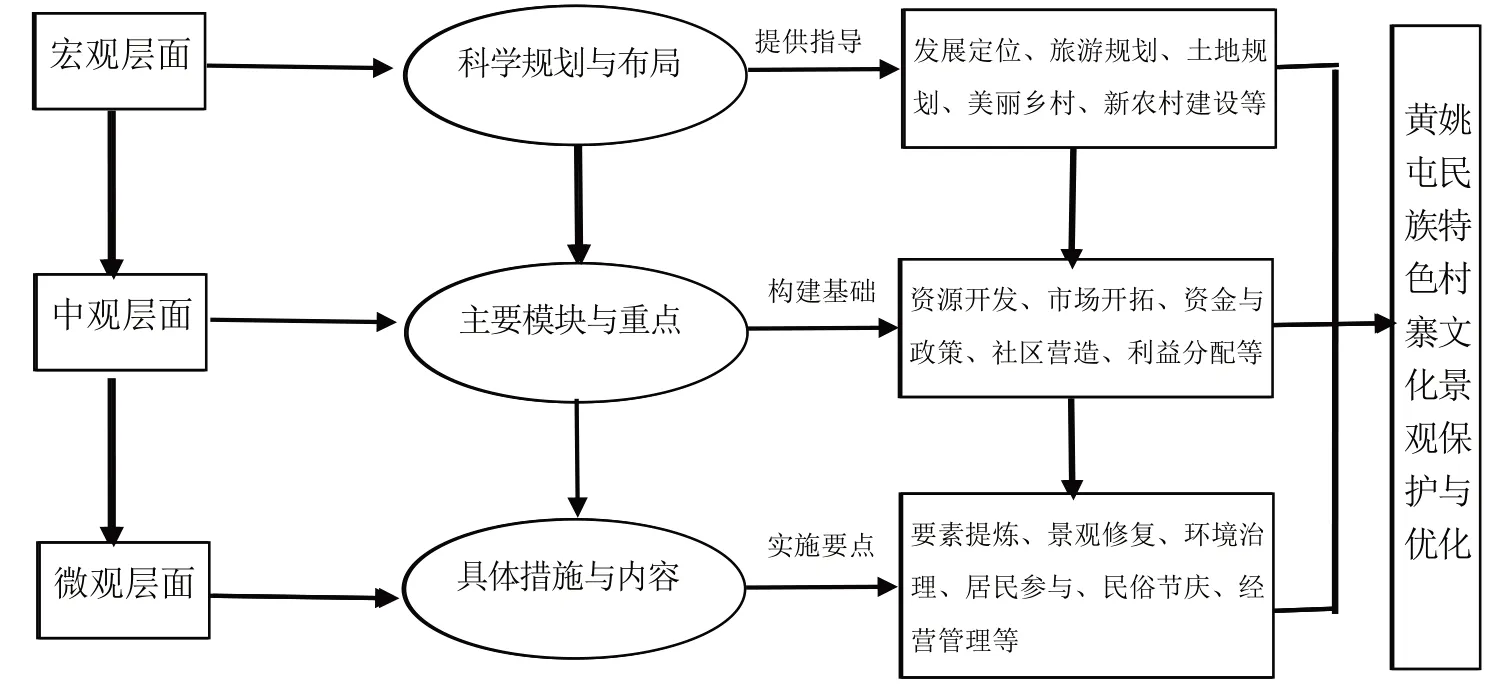

在乡村振兴战略背景下,少数民族特色村寨保护与发展面临着新的机遇与挑战。结合黄姚屯实际发展情况,应立足于村寨特色文化景观基底的整体性,以绿色发展理念为指导,着力提升文化景观保护的精准性和文化景观发展的可持续性。从宏观层面而言,应以科学规划为指导,在发展定位、规划布局、美丽乡村建设等方面确定目标与方向,从全局统领黄姚屯发展格局;从中观层面而言,应结合村寨文化景观保护与发展的主要模块,从资源开发、市场开拓、资金与政策、社区营造、利益分配等方面构建黄姚屯文化景观保护与开发的实施路径;从微观层面而言,应具体落实景观核心要素提炼、景观修复、环境治理、居民参与、节庆习俗、经营管理等方面的实施举措。通过宏观规划与布局,中观路径构建以及微观举措实施,推进黄姚屯少数民族特色村寨文化景观保护与发展的有机协同,科学有效地活化利用文化景观资源,使其文化景观资源优势转化为经济效益,走生产性保护与发展道路。黄姚屯民族特色村寨文化景观保护与发展优化思路流程如图1所示。

图1 黄姚屯民族特色村寨文化景观保护优化思路流程

三、黄姚屯文化景观保护优化路径

为了实现黄姚屯文化景观保护与开发的双重目标,需要从几个方面着手努力。首先,应借助文化景观的资源特性,大力发展特色文化旅游,将文化景观的资源价值转变为经济价值,为其保护与振兴发展提供资金支持。其次,加强科学规划和有效管理,避免民居乱建、装修随意、无序外迁等不利于文化景观保护的局面出现。再次,充分考虑社区居民意见,切实保障居民收益落到实处,为黄姚内生式发展提供源动力。而针对黄姚屯不同类型的文化景观,则需要采取有针对性的措施对各类型文化景观进行保护。

(一)建筑文化景观保护优化路径

严格保护传统建筑景观格局。明清风格的建筑景观是黄姚屯的亮点,必须从规划和管理层面高度重视景观保护,严禁拆建古民居,对内部装饰和基本生活设备的安置需要提供科学样本和专业指导,防止现代设施设备随意配置与安装。对于现代新式建筑,统一进行立面改造,使整体风格与黄姚气息相符。而对年久失修的民居应采取措施合理修缮,并将安居工程落到实处,使居民利益和文化景观保护相协调。

科学提取文化景观特征与典型元素。黄姚屯的建筑景观受自然和人为因素的影响,民居建筑的壁画、雕塑和整体布局等都面临着被破坏的危险境地。因此,需要科学提取文化景观元素,采取修旧如旧的方式对面临破坏和需要修缮的文化景观进行修复,使黄姚屯文化景观元素得以传承和发展。

(二)商业文化景观保护优化路径

严格规范经营者准入机制。对于黄姚屯而言,其特色和差异性体现在古镇的文化内涵上,因此需要重塑与村寨文化相匹配的商业景观,以保证其文化景观特色。现有经营管理过程中商铺更替频繁,一定程度上给建筑景观造成了严重破坏。因此,为重构文化景观的地方性,应严格规范经营者准入机制,侧重与本土文化相近的商铺进驻,同时鼓励原住居民参与旅游活动,强化黄姚生活气息的同时增加居民收益,积极培育本土精英,推进村寨振兴发展与和谐社会构建。

合理引导商业文化景观集聚。统筹商业文化景观空间布局,引导民宿、商铺、餐饮等不同经营主体在空间上合理集聚,降低各街区旅游参与的同质性,并进一步扩大旅游经济辐射效益,更广泛的带动不同街区居民参与旅游,共享旅游发展红利。

(三)传统农业文化景观保护优化路径

完善土地征收与利益补偿方案。黄姚屯当前的诸多矛盾与旅游开发过程中的征地问题密切相关,现有的征地主要用于基础设施以及新型旅游产品的开发等。因此,景区和政府可以采用资金补偿、资金入股以及收益分红等多样化的方式给予居民补偿,在缓解资金不足的同时又能使居民成为旅游发展中的重要组成部分,从而提高居民参与旅游的积极性。

鼓励失地居民参与休闲农业。结合传统种植农业向现代休闲农业转变的趋势,景区和政府应积极提供技术、资金等方面的支持,引导居民从事附加值更高的休闲农业,将农事民俗、地方文化等与休闲农业体验有机契合,改进农业文化景观旅游产品体系,将居民收益、游客体验、景区获取等组合成利益共同体,推进乡村振兴与居民脱贫致富。

(四)生活景观保护优化路径

鼓励居民参与旅游,预防村寨空心化。居民是文化景观的创造者和传承人,是村寨生活气息的集中反映,是村寨活态发展、富有生机的重要元素。因此,需要通过一系列的举措留住本地居民,如鼓励居民参与旅游,减少长期性的外出务工,通过旅游参与获取经济效益;又如在政府层面提供修缮补偿方案或奖励措施,减少居民外迁,使原住民能够居住在古镇之内,盘活和留住古镇最朴实的生活气息。具体而言,在旅游参与层面,景区和政府部门应该提供技能培训、管理培训等,帮扶居民从事资金投入较少的农家乐餐馆、土特产品等行业,提高居民收益,留住村寨最重要的生活气息和乡村性。

(五)精神制度文化景观保护优化路径

大力扶持与培养民俗文化传承人,重建黄姚屯精神制度文化,增强本土文化自信。当前黄姚屯本土文化传承出现断层现象,宗族观念、地方民俗文化逐渐失去传承根基,虽然村寨现有的“文化促进会”对保护民俗文化有一定的促进作用,但影响深度和广度有限,代际传承局面不容乐观。因此,景区和政府需高度重视村寨民俗文化保护,在环境营造、政策保障、资金扶持、人力支撑、地方民俗文化宣传、传承人培养等方面积极响应,扶持和培养中青年群体传承地方精神制度文化,尤其是本土戏曲、民歌、民俗节庆等传统文化,从而强化黄姚屯居民的文化自信与文化信仰。通过这一系列的举措,推动地方精神制度文化繁荣发展,进一步提升居民文化认同与文化自信,从而筑牢地方文化根基,为乡村振兴提供坚实的文化基础与思想保障。

图2 黄姚屯文化景观演变优化路径

四、结语

在乡村振兴战略和全域旅游发展背景下,传统村落旅游目的地的发展将面临更多机遇和挑战,而在保护与开发的双重使命下,文化景观保护问题仍然是重要前提和基本保障。而保护前提下开展的文化景观活化利用则需要进一步结合时代要求,在将资源优势转化为经济优势的同时,更需要考虑文化传承、文化繁荣、居民受益、地方社会化经济发展、利益共建共享、可持续发展等现实问题。整合资源保护与资源利用的协同一体化发展,对于实现广大乡村地区振兴发展与全面脱贫攻坚具有重要意义,同时也有助于推动广大乡村地区尤其是少数民族特色村寨地区和谐社会构建与社会经济可持续发展。