“互联网+”双创大赛视角下广西高职院校创新创业教育的困境与对策

2020-05-14林秀丽

林秀丽

(广西建设职业技术学院,南宁 530007)

中国“互联网+”大学生创新创业大赛是当前由教育部牵头组织的国内最高层次、规模最大的大学生创新创业竞赛。大赛缘起于2015 年4 月10日李克强总理在吉林大学关于举办大赛的重要指示,启动于2015 年5 月,如今已是第五届。大赛得到党和政府的高度重视和关注。习近平总书记于2017年8月给第三届中国“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”的大学生回信,李克强总理多次对大赛组织做出重要指示,刘延东副总理出席每一届大赛的国赛闭幕式,等等。那么,中国“互联网+”大学生创新创业大赛(以下简称“互联网+”双创大赛)为何能在短时间内发展得如火如荼?它与高校创新创业教育改革又有什么关系?能否借力“互联网+”双创大赛推进高职院校走出一条创新创业教育改革新路子?这些都是本文尝试探讨的问题。

一、“互联网+”双创大赛的功能性分析

(一)国家层面:是服务国家创新驱动发展战略的重要举措

《中共中央国务院关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》和《国家创新驱动发展战略纲要》可以说是“互联网+”双创大赛高规格、高质量、大规模组织的理论依据。创新驱动发展战略的实现、创新型国家的建设需要具有较强创新思维和创新实践能力的优质创新人才支持。历届“互联网+”双创大赛鼓励最有创意、最具创新精神的高校师生群体参与创新创业大赛,捕捉与推进国家科技发展、经济繁荣、社会进步紧密结合的热点与痛点,推动师生科研成果转移转化,扶持项目孵化落地,实现学生创新创业能力培养和产学研用紧密结合的双赢局面。

(二)学校层面:是促进高校提质升级、丰富思想政治教育形式的重要抓手

每一届“互联网+”双创大赛都同期开展高校创新创业教育成果展示与交流、创新创业教育工作督查等活动,各高校在赛场上的成绩直接反映本校的创新创业教育成效。显然,大赛已不仅仅是一场比赛,更是一次大检阅。这必然倒逼高校推动学校人才培养模式的提质升级和内涵式发展。

“互联网+”双创大赛还蕴含着丰富的思想政治教育资源。大赛新增“青年红色筑梦之旅”赛道,组织“青年红色筑梦之旅”活动,引导大学生创新创业团队将项目落地到乡村振兴、精准扶贫当中,彰显出大赛强大的育人功能。

(三)学生层面:是成就全面发展的职业人的练兵场

“互联网+”双创大赛强调组队参赛,要求参赛团队将新一代信息技术与经济社会发展各领域紧密结合,进而寻找创新创业点。参赛过程包括撰写商业计划书、项目路演等多环节。这就要求参赛学生应该具备或者需要培养团队合作、调查研究、沟通协调、解决问题、组织策划、应急应变、市场营销、专业实践等综合能力。同时,大赛的评委基本都是由企业家、投资人组成,更关注项目的创新性、商业价值和可执行性,能针对性地对项目进行市场检验和指导,甚至帮助创新创业团队将创意变成现实,提升学生的创业能力。这些能力的养成,正是学生成为全面发展的职业人的标签,也是能够伴随他们未来开创事业的宝贵财富。

二、“互联网+”双创大赛在高职院校遭遇的阻力分析

(一)缺乏责任明确的赛事组织与管理体系

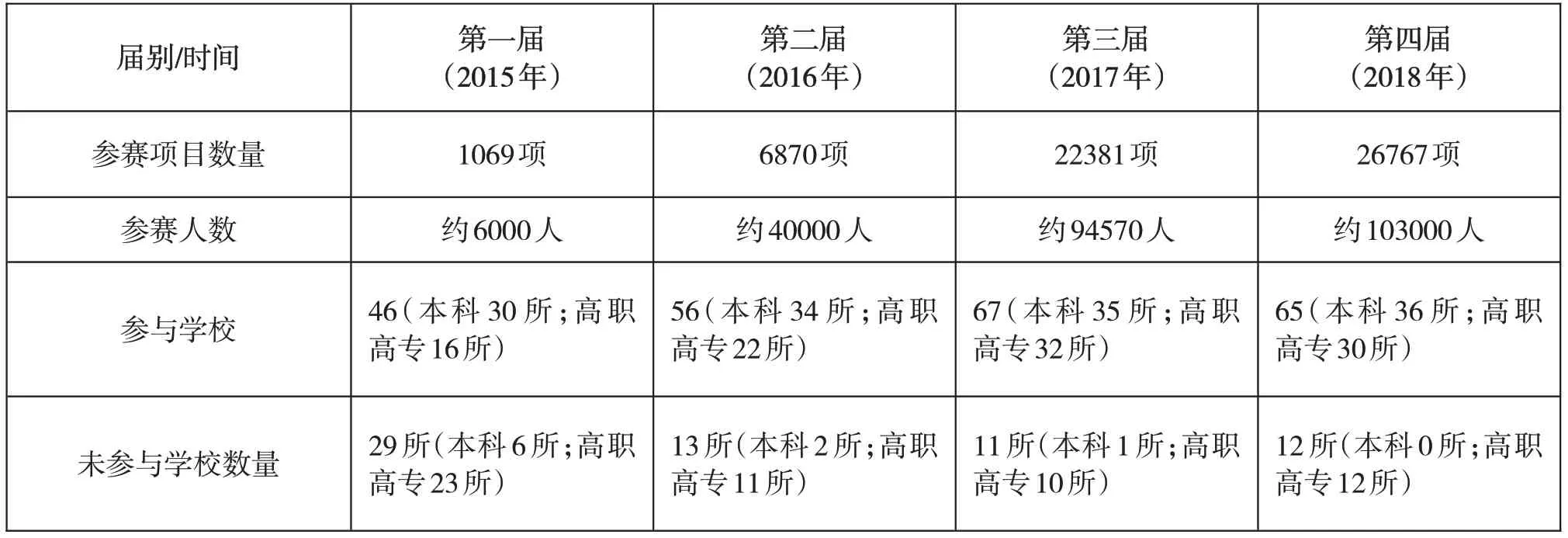

首先从赛事参与度来看(如表1 所示)。比对第一届至第四届“互联网+”双创大赛广西高校的参与数据,可以看出大赛在广西各高校得到越来越普遍的认可,赛事组织不断成熟,参与高校从第一届的46所上升至第四届的65所。但仍有较高比例的高职高专院校未参与赛事。其次从赛事组织部门来看,通过对广西自治区教育厅创建的大赛工作群成员的调研、统计,本科院校的赛事组织几乎都由教务处牵头负责,协同创新创业学院、学工处、团委、科技处等部门,配套赛事激励机制,充分挖掘校企合作资源,取得累累硕果。而大部分高职院校则由招生就业处牵头负责,普遍存在激励机制难配套、赛事发动困难等困境。原因很简单,在激励专任教师参与大赛、大赛成果转化认定等关键环节,作为牵头部门的招生就业处明显是没有决定权的。

表1 四届“互联网+”双创大赛广西各高校参与数据

(二)尚未建构“互联网+”双创大赛组织的合力体系

各高职院校在备赛过程中,普遍以招生就业处作为赛事统筹部门,通过开展赛前培训、校内赛、创业讲座等形式遴选优质项目参加省赛,普遍存在相关职能部门推诿责任、二级系部(学院)被动完成任务的困境。从第三届“互联网+”双创大赛开始,广西教育厅按照1:100(即100 个在校生1 个参赛项目)比例给各高校分配参赛指标,旨在刺激各高校最大限度地参与双创大赛。然而,各高职院校在执行过程中未充分考虑不同专业特点,继续按照1:100的比例将大赛任务分摊给二级系部(学院),二级系部(学院)又将任务分摊给相关班级辅导员,强制性拉人头组队参赛。

(三)“互联网+”双创大赛的项目质量和大赛价值待提升

“互联网+”双创大赛如今已发展到第四届,相比第一届,其参赛项目、参赛人数都呈现出爆发式地增长。然而,“互联网+”双创大赛的效果及价值却远未实现。与本科院校相比,高职院校的参赛项目表现出数量大质量低、重比赛轻落地的问题。第四届“互联网+”双创大赛广西赛区选拔赛的55 个金奖项目花落22 所高校,其中仅有6个项目(10.9%)来自高职院校。通过对金奖获奖项目对照分析,本科院校的获奖项目更多是有专利支持、能落地、在运行;高职院校的参赛项目更多停留在学生团队对已有社会经验的简单加工,未能真正触及市场的痛点和需求,较少能挖掘自己专业学科领域的优势项目参赛推动技术研究落地孵化。

三、“互联网+”双创大赛视角下高职院校创新创业教育的改革困境

“互联网+”双创大赛在高职院校遭遇的困境,实质上是高职院校推进创新创业教育改革遭遇的困境的缩影,其根本原因在于高职院校对创新创业教育改革存在认知误区、行动偏差。

(一)认知误区:尚未科学认识创新创业教育改革的重要意义

李克强等党和国家领导人在多个场合指出,“互联网+”双创大赛是促进学生全面发展的重要平台,是推动产学研用结合的关键纽带,是高校推进创新创业教育改革的重要抓手。国办发[2015]36 号文件要求(以下简称“36 号文件”)各高校要以创新创业教育改革作为高校纵深推进人才培养质量改革的重要突破口,促进学校内涵式建设。现实中,仍有不少高职院校受传统“守业”的就业思维束缚,对新时代新变化缺乏敏锐度和反应度,把“互联网+”双创大赛等同于一般的创业比赛,把创新创业教育等同于“老板”教育、就业引导教育,更多停留在为落实文件而开展工作,工作成效堪忧。

(二)行动偏差:尚未形成创新创业教育改革的配套体系

顶层设计缺位。按照36 号文件要求,各高校要落实创新创业教育改革的顶层设计,这其中包括:成立由学校一把手担任组长、教务科研处牵头的创新创业教育工作领导小组,制定实施本校创新创业教育工作方案,配备足额的创新创业教育专项经费,建设大学生创业园等创新创业实践场所。但由于理念的偏差,很多高职院校的创新创业教育工作领导小组、工作方案停留在应付检查;创新创业专项经费与就业经费、专业建设经费混为一谈;创新创业专职工作人员与就业指导人员合二为一;大学生创业实践场所普遍停留在小商铺经营模式。

激励机制缺位。与本科院校相比,高职院校在鼓励教师进行科技研发和科技成果转化方面的激励机制短板凸显。同时,本科院校的学生有更多的机会通过参与大学生创新创业训练计划获得立项资金扶持。具体到大赛的参与和指导上,大部分高职院校并没有出台具体的规定办法,为大赛指导教师换算工作量并进行应有的奖励,也没有将获奖情况与教师的教学成果奖认定、职称评定等内容直接挂钩;对于参赛获奖的学生团队普遍缺乏持续性的扶持政策,停留在为了比赛而比赛。

课程体系支撑不足。目前,各高职院校普通采用创业大选修课、创业大讲堂、慕课等形式进行创新创业课程的理论讲授,缺乏一脉相承的完善的课程体系安排。更有甚者,有些高校到目前都未开设创新创业选修课,纯粹为了应赛而学习。当有参赛任务的时候,指导老师临时抓几个学生组成团队,“突击式”地进行商业计划书撰写的学习和训练。

四、对策思考:高职院校“三擎并重”的创新创业教育改革路径

立足高职院校创新创业教育起步晚、发展壁垒高的实际,笔者认为高职院校可以充分吸收本科院校在创新创业教育改革路上走出的1.0版本经验,抓好意识、课程、平台三个关键环节,走出具有本校特色的“三擎并重”的创新创业教育路子。

(一)配备完善的顶层设计,重塑师生对创新创业教育改革的正确认识

创新创业教育在很多高职院校不成气候,与学校顶层设计配套不足正相关。据调查,广西高校单独设置创新创业学院的只有24 所学校(以本科院校为主),高职高专的创新创业教育工作更多挂靠在招生就业处。创新创业教育的内容包含了创新创业意识的启蒙、能力的培养和创新创业实践,也就是第一课堂和第二课堂的紧密结合。这需要一个独立的教研室或教学中心来承载此职能。因此,高职院校首先要通过设置创新创业学院或大学生就业创业指导中心等机构,真正独立地履行创新创业教育的职能。

完善的激励机制方能激发教师参与高职院校创新创业教育改革的强烈意愿。高职院校可以从以下几方面去努力:一是将创新创业教育和“互联网+”双创大赛指导纳入教学绩效考核管理,给教师规定具体学时的双创教育工作量,对于赛事组织工作出色的系部(学院)给予专项经费支持;二是设置各级各类创新创业教育专项课题,对在创新创业教育改革和赛事指导方面做出突出贡献的教师给予倾斜;三是将创新创业教育和“互联网+”双创大赛指导纳入职称评审,要求每位老师在职称评审三年内必须指导项目获得校级银奖以上荣誉;四是对教师指导大赛进行明确的工作量认定,给予足额的物质奖励。对于学生来说,高职院校可以新建创新创业学分认定管理办法,对获奖的学生赋予真实的创新创业学分,并给予一定的物质奖励,同时加强对创新创业典型人物的宣传。

(二)建设分层次的创新创业课程体系,提升创新创业教育效果

高职院校的创新创业教育课程体系可以尝试建构“第一课堂与第二课堂、课程与大赛紧密结合”的分层次创新创业课程体系。

在大众化层面(第一课堂为主),在全体学生中开设“大学生创业基础”必修课和“大学生创业基础”慕课,设置2 个学分,共36 个学时,要求教师和学生利用翻转课堂完成课程学习。教师课前布置任务、学生课前学习视频,师生带着问题在课堂上讨论再学习。学生通过完成创业计划书、项目路演等方式完成课程考核。同时,在该层面配套各类创新创业大讲堂,拓宽学生视野。通过该层面的学习,启蒙学生的创新创业意识,普及创业知识。

在精英化层面(第一、第二课堂结合),从每个班级选拔一批具有强烈创新创业意识和能力的学生,以项目负责制的方式组织他们参加创新创业类大赛、创新创业训练营、创新创业沙龙等精英式教育活动,配备专项经费支持这部分学生参与创新创业立项和实践活动。通过该层面的学习,提升学生创新创业能力的内涵,提高各类双创大赛的质量,鼓励更多的学生运用专业知识进入专业领域开展创新创业活动。

(三)搭建具有行业专业特色的创新创业实践平台,提高创新创业教育质量

一是搭建“校企双主体共育”的具有行业专业特色的校内外创新创业实践平台。高职院校可以依托各自特色鲜明的产教合作平台,引企入校或引生入企开展创新创业实践教育。企业通过订单班、责任班、企业驻校开设工作室等形式将企业实体和产业项目嵌入至学校班级层面,安排企业技术人员和工程项目组成员嵌入到班级,对学生提供一对一的技术技能指导和帮扶;学生以项目组的形式组队直接嵌入企业真实项目,与企业项目组成员跟、做、学,实现“实训—战训—实战”的逐级跟进,让学生从思维训练到按照企业的标准产出作业和成品,再到直接负责完成企业相应工作板块的实战环节,实现全过程的创新创业教育。

二是搭建以本校专业链项目群为主体的大学生创业孵化基地。高职院校要充分挖掘本校各专业之间的链条衔接,打造专业创业项目群。比如广西某职业院校就充分挖掘了本校涉农专业链创业项目,打造了“三茶三产”茶叶类专业创业项目群、“食尚空间”农产品类专业创业项目群、民族文化传承与创新项目群、农产品流通类创业项目群等8大专业创业项目群,提高了学生创业的质量,实现教育链、人才链与产业链、创新链的有机衔接。