鸦片战争初期英国女俘被囚始末

2020-05-13邱妤玥浙江万里学院

邱妤玥/浙江万里学院

邱波彤/浙江舟山日报社

1840年,安妮·诺布尔乘坐的英军运输船鸢号(Kite)在钱塘江失事[1],诺布尔随后被押往宁波监狱,和二十余名英军战俘囚于一起。战俘遭受虐待等不实消息激怒了英国社会舆论[2],以至于英军1841年第二次攻占定海并占领宁波后,炮兵部队将曾关押诺布尔的监狱夷为平地,“没有留下一块石头,这是为了报复敌人给诺布尔夫人的‘待遇’”[3]。事实上,诺布尔除了在被抓捕途中遭受了折磨外,在宁波监狱关押期间(1840年9月—1841年2月)一直受到人道主义善待,这段历史可以从被释后的英军战俘回忆录以及她本人于释放前几天写的书信(1841年2月19日)中进行还原。

一、鸢号失事及船员被捕

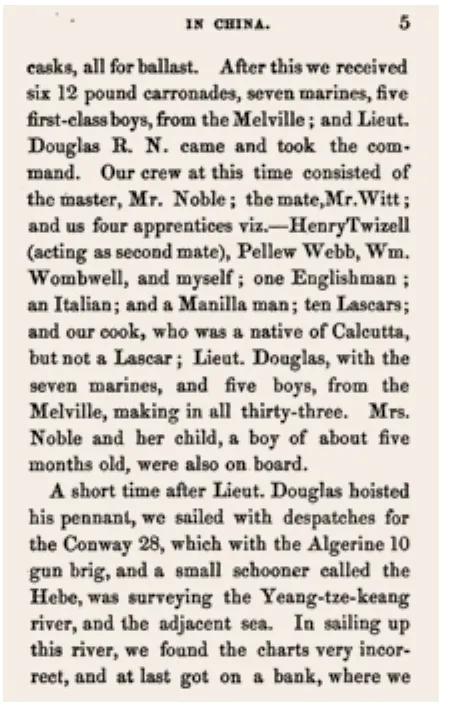

1840年9月15日,鸢号沉没时船员逃生场景。图片来源:John Lee Scott:Narrative of a Recent Imprisonment in China.London:W.H.Dalton.1841

鸢号船员被清军押解场景。图片来源:John Lee Scott: Narrative of a Recent Imprisonment in China.London:W.H.Dalton.1841

安妮·诺布尔原名安妮·沃森,1814年出生于英国威尔特郡,她的丈夫约翰·诺布尔是英国商船鸢号船长。1840年初,281吨的双桅船鸢号在印度孟加拉湾被英军征用为军方运输船,并于当年7月抵达浙江舟山。当年9月,鸢号装载着6门近距臼炮、淡水等物资,由英军中尉道格拉斯(Douglas R.N.)指挥,给在长江口负责封锁、测绘的康威号等军舰运送军用物资。随船共有35人,20人为船员,13人为英军官兵,另2人为安妮·诺布尔和她5个月大的儿子[4]。

9月10日,鸢号奉命返回舟山,15日星期二上午约11点半,途经余姚塘岸时[5],因海图不精确而搁浅,船体随即倾覆,安妮·诺布尔被道格拉斯等船员营救上救生艇,她丈夫和儿子不幸丧生。诺布尔和英军中尉道格拉斯、鸢号大副维特(Witts)及两名印度水手挤在狭小的救生艇上,依靠两支小桨自救。下午时分,他们遇到了一艘渔船,“那些人对我们很好,给了我们一些干米,一些水,和一个旧垫子,试图做一个帆……快到天黑的时候,我们拾起一个小南瓜,我吃了一点,这是沉船后我第一次吃东西”[6]。

16日星期三晚上,救生艇的一只桨被江流冲走,正在诺布尔等人绝望之际,他们于17日再次遇到了一艘船,英国人央求船员将他们送到舟山去,船员并未答应,但考虑到小艇承受风浪能力差,便将他们领航到了一条运河上,告诉他们去舟山的航道。告别船员后,天开始下小雨。“到了晚上,我们发现自己在一条小河里,周围有许多中国人。他们显得很友好,给了我们一点米饭。……雨下得很大,我们都躺在船底,把旧垫子铺在上面。大约12点钟的时候,我觉得我听到了脚步声,便抬起头来。看见大约二十个中国人在我们的船周围,提着鲜艳的灯笼。我惊醒了道格拉斯中尉。然而,他们仍然表现得很友好,给了我们更多的食物。早上,地很湿,我们光着脚去了一个中国的房子。坐了一会儿,他们告诉我们,要给我们弄点吃的,然后带我们去舟山。他们带我们到一座寺庙避雨。这时,有一个当事人离开了我们,我们开始怀疑是不是一切都不对了,就动身去夺回我们的船。但为时已晚。我们刚登上河岸,回头一看,只见一大群士兵、一名军官和许多中国人正在追赶我们……”[7]

被捕后,诺布尔等人被套上铁链,走过热闹的城镇后,被关押到了一座满是士兵看守的庙里,不久后又开始赶路,“一个坏蛋从我的手指上偷走了我的结婚戒指,这是我唯一珍爱的东西……(我们)又一次被拖进了雨里,我光着脚每走一步都要滑倒,最后他们不得不给我拿来一双草鞋……我们步行至少20英里,经过许多城镇,所有的居民都挤在我们周围;他们野蛮的叫喊是可怕的。到了一座庙宇后,我们被允许在一些石头上休息。他们给了我们一些囚服和食物。……天终于亮了,看守们给我们送来了一点水,我们可以用它来洗,这是一种很大的安慰……他们在这里测量了我们的高度,我们头发的长度,并以一种精确的方式记录下每一个特征,然后让我们写一篇关于鸢号失事的记录。晚上,我被带去见那位官吏的太太和女儿们,虽然我的相貌一定很难看,可是她们对我并没有丝毫的同情,反而把我当作笑柄”[8]。

二、在宁波的监狱受到人道主义对待

在那座庙宇,诺布尔5人待了两天三夜,于21日星期一早晨,被清军士兵关入囚笼抬到船上沿运河航行,23日星期三到达宁波。

事实上,清朝方面早在诺布尔押送途中,就已从沉船中打捞出枪炮等物资,并知道了他们的真实身份,鸢号获救船员约翰·李·斯科特(John Lee Scott)比诺布尔等人早两天被捕,在他们被押往宁波途中的一个大城镇时,清军士兵向他们展示了一些东西,“我首先看到的是我们的一门炮,不久之后,我又看到了另一门炮……中国人得到这些枪炮,在我们离开沉船后,潮水一定下降了很多……它们毫无疑问地向俘虏证明,我们是怀着好战的意图来到他们海岸的……这些枪炮是有力证据”。

安妮·诺布尔的囚笼。1841年10月英军攻陷宁波后,复仇女神号舰长霍尔将该囚笼带回英国,1894年该囚笼被英国皇家联合慈善机构收藏。图片来源:Stanley Lane-Poole.Caged in China.The English Illustrated Magazine:Vol XII[M].London:The Illustrated London News.1895

亚历山大·穆瑞:《在华战役记》,伦敦,1843年,第61页。Alexander Murray:Doings in China.London:Printed By Schulze and co.; 1843,p61

此时离7月初舟山定海失陷已有两个多月,清朝上下对英国人野蛮入侵我国沿海极为愤恨,毫无疑问,诺布尔等人已被清军当作要犯对待。但即便如此,清朝军民在对待俘虏尤其是女俘的态度上,还是充满了善意。无论是事后诺布尔给朋友的信中,还是鸢号获救船员约翰·李·斯科特回忆录、一起被关在宁波监狱的英军马达拉斯炮兵营上尉安突德(Anstruther)回忆文章中,不仅并无被残酷虐待的记载,反而在抵达宁波监狱后,享受到了高于普通囚犯的待遇。

在宁波的监狱,清朝当局先后给诺布尔安排了两名女佣照料她的起居,她被关在一个有窗的单身牢房,里面备有一张旧桌子、一盏灯一把凳子,道格拉斯等人则被关在诺布尔的隔壁,三人一间的大房子。刚到的时候,她还和道格拉斯一起去官吏家中吃饭。

“官员们给了我一些颜色最鲜艳的中国衣服,尽管我的心情很痛苦,但我还是不得不穿着它,按照看守人的说法,给我的是一个干净的监狱。在我被囚禁的时候,有一个女人照料我……与道格拉斯中尉在官员的地方共进早餐后,我去了我孤独的牢房。10月8日……他们现在给了我一张床,我发现这是一件奢侈的事,因为我一直躺在肮脏的地板上。我有时被允许去看望生病的囚犯,和他们交谈……14日,他们又派了一个女人来伺候我,带着一个四岁左右乖戾的小男孩,另一个老妇人也带来了她的女儿……”[9]

诺布尔一到宁波即受到礼待,在宁波清政府的奏折中也能见到,“有未逃之二十余人并番妇一名……经余姚令将所拿夷匪解赴宁波伊中堂行辕发落,沿途大陈兵势。到宁波后,伊中堂安顿夷人在会馆居住,以上等宴待番妇,中等宴待白夷,下等宴待黑夷……”[10]

清朝当局一度把诺布尔当成了英国女王的妹妹,“他们详细询问了我们各自的家庭情况,特别是我们和维多利亚女王是什么亲戚,以及我本人是不是她的妹妹。尽管我声明了不是,但他们都说我是她的妹妹。重复他们提出的所有愚蠢的问题无穷无尽,他们把我们所有的答复都记了下来”[11]。

在被关押到宁波的监狱后,诺布尔总体上是自由的,经常能和英军战俘们见面,有时还被带往清官吏家中做客,同时,他们也能和在舟山的英国人通信,“10月8日,安突德上尉收到了几封来自舟山的信,信中透露了获释的希望,他好心地把他的大部分衣服送给了我……26日,我们都被上级官吏召见了,几乎没有人想到会有什么快乐等着我们。(但)我们见到了从舟山寄来的衣服和信件,我要感谢亲爱的Proudfoot太太。一看到为我失去的亲人准备的衣服,我就不知所措。在这些信件中,我收到了一封非常亲切的信,里面有我的朋友Baily上尉送给我的一双可以接受的鞋子。全权代表给我们寄来了三百元钱,我们还得到了大量的衣服、葡萄酒、麦芽酒和其他物品。所有的囚犯都有衣服寄给他们。所有的英国人,除了那两个病人,都在场,令我们非常满意的是我们的镣铐被解开了……当我们在舟山与朋友们的私人交流渠道开通时,我们的喜悦难以言表,我的朋友,当我收到您的第一封信(12月29日)时,我得到了极大的安慰……”[12]

“这个时候他们对我很好,我去看了官吏的夫人,她给了我一些水果和人造花,这是我从一位中国女士那里得到的第一个善意的表示。他们允许我一直待到晚上,我又一次因为见到了我的同胞们而高兴起来,呆待了一段时间后,我们都到监狱里去写回信。”

诺布尔和其他英国战俘于1841年2月22日被释放,他们离开宁波的监狱前往镇海,26日乘船驶抵舟山英军战营。

约翰·李·斯科特:《在华为囚记》,伦敦,1841年,第5页。John Lee Scott: Narrative of a recent imprisonment in China.London:W.H.Dalton.1841.P5

炎明主编,宁波市社会科学界联合会、中国第一历史档案馆编:《浙江鸦片战争史料 上》,宁波出版社,1997年,第363页

三、其他战俘回忆:中国人待我们很好

如果说诺布尔在狱中所写的信,因为需要接受狱方检查而不敢涉及虐待之事,那么在英俘被释放后所写的回忆录,则是他们在狱中有无受到虐待的最有力佐证。

鸢号获救船员约翰·李·斯科特于1841年在伦敦出版了《鸢号失事后在中国被监禁的叙述》一书,详细记录了从鸢号失事、被捕、囚禁直至释放回到英国的全过程,他也是鸢号幸存船员中唯一一个写下回忆录的人。

斯科特和诺布尔分别关押在两个相距较远的监狱,但经常来往,多次见过诺布尔,“安突德上尉和诺布尔太太被关在另一个院子里的单独房间里,白天他们也被允许自由,但到了晚上,他们都被锁在笼子里”[13]。而和诺布尔关在一起的安突德,对诺布尔的情况则更为了解,在空闲时候,诺布尔能经常和军官们互通书信,并且为战俘们做一些针线活,“我们真的没有什么东西可以送去缝纫,也没有什么可以修补的。星期一,我会为给你带来便条的那位小绅士画张像”,“两位军官同诺布尔太太保持着愉快的通信,竭力减轻她的烦恼”[14]。

在战俘们被释放回到英国后,斯坦利·莱恩·普尔(Stanley Lane-Poole)曾在《英国画报》上发表过一篇文章,回应了英国社会关心的战俘被虐待之事,“尽管他们受到了明显的严厉对待,但中国人是否有意虐待他们还是个疑问。至少斯科特先生为他们作了如下证明:‘中国人总体上对我们很好,除了士兵的鞭子和几个热烟斗穿过笼子的栅栏之外,我们从来没有受到过骚扰……在许多情况下,我得到了一些善意,例如,当我因双手被捆绑而几乎昏倒时,一个好心的当地人给我拿了水和一些小糕饼。无论我们停在哪里,总会有人给我们一些糕饼或一小撮烟草。甚至连士兵们也很善良。在一艘舢板上,我被放在一个印度水手旁,他的双手仍然被绑在背后,躺在地上痛苦地呻吟着。我把士兵的注意力吸引过来,他们中的一个立刻松开了他的锁链……我摔倒之后膝盖受了重伤,血顺着腿淌下来,一个官员来了,他从口袋里掏出一个瓶子,往伤口上撒了一层粉末,就止住了血。总之,中国人并不像他们描绘得那么坏’”[15]。

这批战俘在某种程度上影响了第一次鸦片战争进程,尤其是中英谈判时,它成为清政府手中一个重重的砝码,要求英方交还被强占的舟山,清朝则释放俘虏。1841年2月,在中英双方于广东达成初步协议后,英方撤离舟山,清政府则依约将战俘释放并送还至定海。

四、结语

鸦片战争爆发后,清廷曾在主战、主和之间徘徊不定,也导致了对待战俘的不同态度。但这批战俘在宁波的监狱所受的人道主义待遇,却使英军的所谓报复行动从一开始就陷入了非道义之中。从中也可以看出,尽管英军以坚船利炮野蛮地打开了中国的大门,但中国军民对待已放下武器的俘虏,依旧充满了人性。