张恨水小说中的音乐描写

2020-05-12徐阳

徐 阳

(池州学院 艺术与教育学院,安徽 池州247000)

张恨水是我国现代文学史上著名章回体通俗小说大家,也是我国现代新闻史上优秀的职业化报人。在他众多作品中“音乐”是一个颇多讨论的话题,据目前学界公开发布的《张恨水年谱》[1]中统计,张恨水曾发表127 篇之多相关音乐方面的乐评,内容涉及戏曲、乐器、地方民歌、新民歌、西方音乐以及音乐理论知识,可谓题材广泛,内容丰富,虽然篇幅短小,但都说理对象明确并精要通俗。目前谢家顺《张恨水戏剧观综论》[2]、《张恨水戏剧渊源探析》[3]和徐阳、谢家顺《张恨水的跨界乐评人身份和乐评》[4]对张恨水相关报刊乐评作品进行梳理分析,所得结论为:张恨水是一个具有音乐专业化理论基础、新闻记者视角、文学小说家笔调的乐评人,其对音乐的理解、认知、实践能力程度也是有着具体事实的例证依据,凸显了张恨水不仅具备音乐专业知识素养和实践表演经验,报刊式乐评作品也完全符合《新格罗夫音乐与音乐家辞典》所释“乐评”定义中的专业规范要求。而在张恨水小说作品中“音乐”也是创作使用较多的素材之一,但学界对此关注甚少,虽有注意小说中选用歌女、女伶、戏子等人物形象,以及相关戏曲或其他音乐类型情节描写,但总体研究焦点多趋于小说内容、结构、语言、人物等方面,未对小说中的相关“音乐”素材进行梳理分析。这些音乐素材在小说作品中所现内容、模式、表述方式、创作理念、文学意义、艺术价值等都是较为值得研究关注的问题,因为这不仅仅表象说明张恨说小说中有音乐素材,更体现了张恨水对音乐的理解维度和认知范围,小说创作语境中音乐的表达与展现,以及张恨水时代社会音乐环境语境下音乐实践活动的客观反映,笔者将对以上问题试做解读分析。

一、小说中的音乐素材

张恨水小说中使用音乐素材的相关作品很多,主要分为零星式描写、片段性描写、贯穿全文描写三种形式,本文在此选取音乐素材贯穿全文描写的三部作品《啼笑因缘》《夜深沉》《满江红》作比较分析,其中《啼笑因缘》以街边演唱京韵大鼓的女艺人作为主线,《夜深沉》以演唱京剧的女戏子作为主线,《满江红》以清唱歌女作为主线,分别讲述了三种不同音乐类型。

1.音乐作品及乐器

在这三部小说中,每次音乐活动进行时,都会有大量相关曲目以及伴奏乐器出现,如《啼笑因缘》中曲目内容和音乐表演形式最为丰富,其中中国传统乐器出现9 件,西洋乐器出现2 件,京剧曲目8首,大鼓书7首,西洋乐三种表现类型,其他曲目2 首;《夜深沉》中国传统乐器出现9 件,京剧曲目18首;《满江红》中国传统乐器出现4件,京剧曲目9首,琵琶曲2首,笛子曲1首,歌剧2部,歌舞剧1部,学堂乐歌2首。具体曲目见表1:

表1 音乐作品及乐器曲目

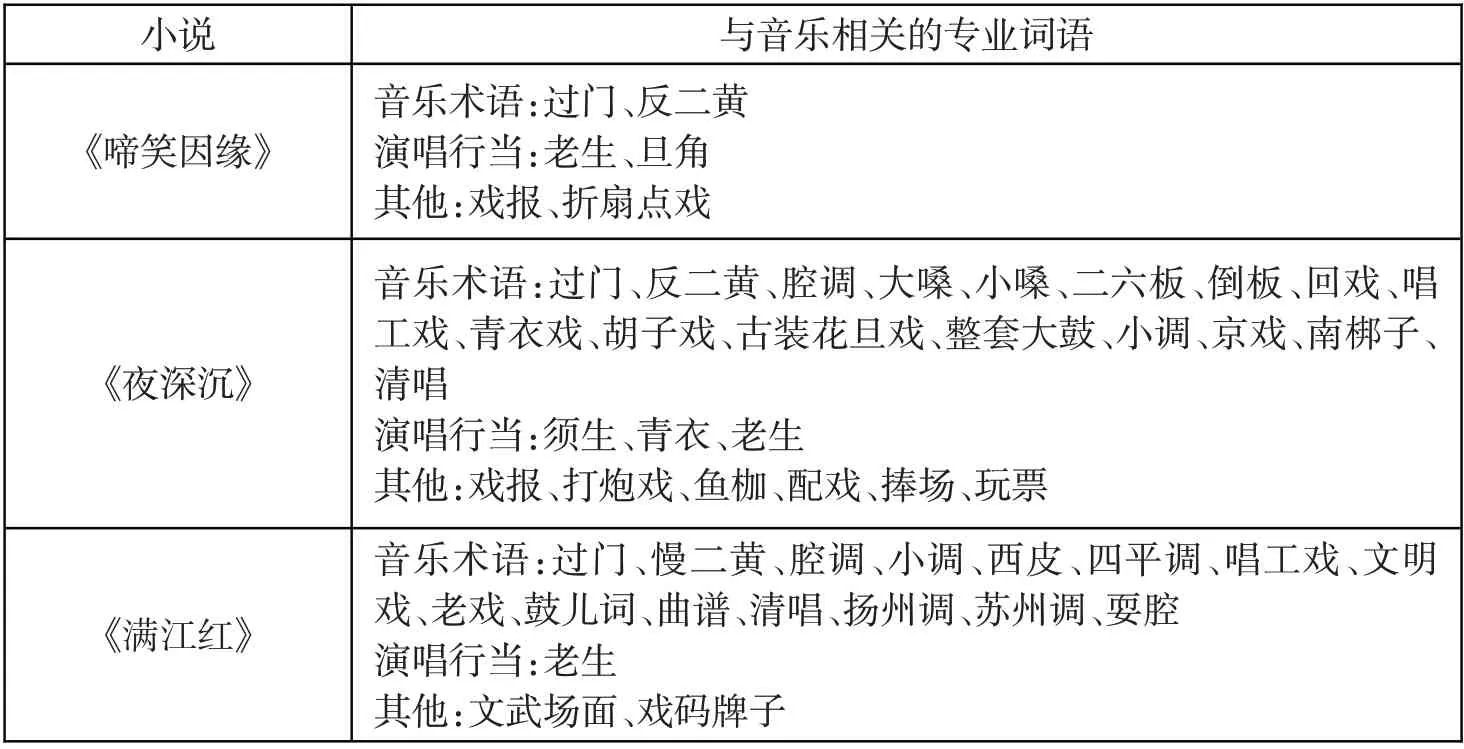

2.与音乐相关的专业词语

同样在这三部小说中,每次音乐活动进行时,除曲目名称、乐器名称外,还有大量与音乐相关的专业词语出现,其中《啼笑因缘》此类词语较少,《夜深沉》和《满江红》较为丰富,涉及曲调、戏种、唱法、演唱行当,以及一些业类行话。具体相关词语见表2:

表2 音乐相关的专业词语

综上两表,三部小说中不仅音乐类型丰富而且具有一定的音乐专业性,如乐器方面,除两件西洋乐器钢琴和提琴外,其余都为中国传统乐器。乐器种类包含弦类、管类、打击类三个方面,同时文中乐器与音乐类型的搭配都是基本符合现实实际音乐活动要求的;曲目方面,京剧曲目数量最多,三部小说都有涉及,曲名也不尽相同,除个别重复外共有31首京剧曲目。而相较于《夜深沉》以京剧曲目为主外,其他两部小说作品曲目类型较为丰富,《啼笑因缘》中有大鼓书曲目、清朝民歌、钢琴演奏的中国歌曲以及西洋乐,西洋乐虽未说明具体曲目名称,但已清晰表达乐曲类型。《满江红》中有学堂乐歌、笛曲、琵琶曲、歌剧和歌舞剧,同时还说明了一个音乐现象,一个曲目可以用多种音乐形式进行表达,但最为值得注意的是三部小说中所有曲目经笔者校对都为现实实际音乐作品,并非虚构;与音乐相关的专业词语方面,三部小说中对专业词语体现内容范围广泛,包含音乐本体、技艺要求、演员类别、服饰道具等多个方面,且用词都与现实实际音乐活动术语表述一致,并颇有专业深度。由此综合来看,小说中音乐素材都为现实实际音乐活动取材,具有真实和专业性,同时也体现了张恨水个人音乐素养知识体系的丰富和专业基础能力的功底。

二、小说中的音乐活动描写

在张恨水小说中,音乐素材的运用不是片面陈述的,而是将其融于小说剧情中各种音乐活动的发展需要来呈现,从而音乐活动也成为小说剧情中体现“音乐”最为重要的部分。对于“音乐”如何在小说中体现与描写,则表现在以下两个方面:

(一)音乐活动描写结构

音乐活动在张恨水小说中依据小说剧情的需要会出现不同种类的模式,但这些模式呈现的结构描写形式在小说中尤为统一,基本分为音乐活动前、中、后三个层次。音乐活动前体现在,当音乐活动未开始时,作者已经详细交代了地点所在、周边环境、听众身份、演员身份、演出前演员和听众各种的准备工作及状态等各种细节,即使读者没有亲眼看见,从详细的文字描绘中很容易就能形象地勾勒出一场即将开始的音乐活动是什么类型、什么层次、以及即将可能出现的演出效果画面。如《啼笑因缘》“坐着车子直向天桥而去。到了那里,车子停住,四围乱轰轰地,全是些梆子胡琴及锣鼓之声……远远一看,有唱大鼓书的,有卖解的,有摔跤的,有弄口技的,有说相声的……那个弹三弦子的,在身边的一个蓝布袋里抽出两根鼓棍,一副拍板,交给那姑娘。姑娘接了鼓棍,还未曾打鼓一下,早就有七八个人围将上来观看。”[5]13详细描绘出天桥这个公共且热闹的街市娱乐场所,并通过各种人物、声音、物体和其他事物活动现象等交织,清晰地向读者映射出一个什么样的女艺人,将在此地进行一个什么类型层次的街边音乐活动和前期准备工作。

音乐活动中体现在,作者很注重音乐活动中的动态描写,在这个动态中有人物与音乐的互动,人物与人物之间的互动和音乐本身呈现的音响流动,同时在这些动态中作者可以细致到演员的眉眼、听众的表情,以及每一个乐音的出现,让整个音乐活动中的过程多维、立体、鲜活,使读者不仅感受到一个音乐进行时过程,更是感受到这个音乐进行时空间里其他所有事物正在发生的变化。如《夜深沉》“接着又是一段嘴唱的胡琴声,滴咯滴咯儿隆,隆咯隆咯儿咚,这岂不是《夜深沉》!在唱着胡琴腔的时候,同时有木板的碰击声,似乎是按着拍子,有人在那里用手指打桌沿。直等这一套胡琴声唱完了,自己再也忍耐不住了,突然叫起来道:‘哦,唱得真好’。”[6]26在这段描绘中尤其“滴咯滴咯儿隆”模拟了音乐进行时的节奏律动,让文字变得鲜活。同时听众附和音乐的哼唱,节奏的敲打,欢呼的喝彩,让音乐活动中的动态结构、层次、组合彼此联系发展,凸显了一个音乐活动中动态空间画面的丰富而多维,以及动态空间中各种事物元素“动”的进行时变化,使得整个音乐活动中的过程动态立体化。

音乐活动后体现在,文中身体的一个动作,简单一句话就清晰昭显出小说中人物的观后感觉,而这种观后感也是与小说人物身份性格相吻合的,即增添了音乐活动的完整性,更是推动了小说情节后续的发展。如《夜深沉》“二和本来回到他原位躺在藤椅子上,听完了这段《夜深沉》,二和叫了一声好,人随了这声好,就坐起来。”[6]4描绘了听者本来听戏的状态,而随后听者身体动作的变化状态,不仅明确了一场音乐活动的结束,也突显出他是一个懂戏的人,并具有一定的欣赏水平。

(二)音乐活动描写内容

1.构建与音乐活动相关的人物群体

张恨水对《金粉之家》小说创作曾有过这样的解说:“《金粉世家》的重点,既然放在‘家’上,登场人物的描写,就不能忽略那一个人。而且人数众多,下笔也须提防性格和身份写的雷同。所以在整个小说布局之后,我列有一个人物表,不时的查阅表格,以免错误。同时,关于每个人物所发生的故事,也都极简单的注明在表格下。这是我写小说以来,第一次这样做的。起初,我也觉得有些麻烦。但写了若干回之后,自己就感到头绪纷如。”[7]32正因为有了这样的创作习惯,在其后的作品中都会发现这样的写作特点,诸如《啼笑因缘》《夜深沉》《满江红》三部作品也同样如此。所以当小说中描述对象为“音乐活动”时,张恨水很注重音乐活动中各种类型人物角色的构建,使得音乐活动在小说中不是一个孤立的音乐现象描述,音乐活动与小说人物有了密切的联系与对应,具体关系可见图1:

图1 构建与音乐活动相关的人物群体具体关系

由图中可见,与音乐活动相关的主要有四类人物群体:演员、观众、提供音乐活动信息人员和音乐活动服务人员。这四类人物群体既可以独立身份存在,也可彼此身份互相转换,如演员可充当观众和音乐活动服务人员角色身份,观众可充当提供音乐活动信息人员和观众角色身份,提供音乐活动信息人员也可充当观众和演员角色身份等等,但最终都服务于一场音乐活动的展开。当有了这样的联系与对应后,人物角色的数量与使用空间就有了很多维度的发展组合,他们可以同时出现在同一场音乐活动,也可根据小说情节发展自由组合搭配,这种让音乐活动立意于小说人物群体需要的创作模式,无疑让音乐活动在小说情节需要发展中更为生动、立体和现实。所以我们才能看到《啼笑因缘》中男主角樊家树有时作为听众观看街边艺人活动,有时自己实践简单的音乐活动,诸如合着女主角沈凤喜演奏月琴演唱戏曲;《夜深沉》中女主角月荣告知男主角二和自己有演出活动的信息,而二和再将此信息提供给友人并邀约共同前去观看;《满江红》中琵琶演奏家新野既有自己独自登台演奏琵琶活动,又有邀请秋山夫妇、太湖夫妇、二香以及男主角水村观看歌舞剧等。

2.凸显音乐活动内容的细节

细节化描写也是张恨水小说中音乐活动表述体现一个重要特征,使得音乐活动内容不仅丰富多彩,同时在很大程度上增强了读者的真实性感观,而这些细节主要体现在场地环境、演员、表演技艺、观众状态、各类人物互动等等方面。同时这些细节的描写在音乐活动中不拘于一个对象,而是观察到一切共存于这个音乐活动中的多个对象可能发生与音乐相关的状态。如《啼笑因缘》“只唱得第三句‘骓不逝兮可奈何’,一个‘何’字未完,只听得喃的一声,月琴弦子断了。凤喜‘哎呀’了一声,抱着月琴望着人发了呆。家树笑道:‘你本来把弦子上得太紧了。不要紧的,我是什么也不忌讳的。’”[5]125在一个音乐活动进行时中,细致到演唱的第几句中的某个字和歌唱演员发生失误时刹那间的语气词体现,以及听众立刻指出具体失误原因所在;《夜深沉》“王傻子道:‘来就来了。咱们凑钱,唱两只曲儿听听,也花不了什么。喂,怎么个算法?’那人道:‘一毛钱一支,小调,京戏,全凭你点。要是唱整套的大鼓,有算双倍的,有算三倍的,不一样。’”[6]2细致地描绘了演员与听众为音乐活动的开展讨论价格,并具体到曲目种类与价格数字的对应;《满江红》“她一手拧着胁下掖的长手巾,一手扶着桌子,只管低了头唱。她正唱的是‘十六岁开怀王公子’那一句,不待唱完,茶座上轰的一声叫出好来。唱完,她微微一抬头,眼睛在茶座上一转,好哇,又有七八个人叫将出来。于是她掉过身去,背向着台下。场面上那个拉胡琴的黑汉子,临时兼充《玉堂春》里的老生,说着白审问玉堂春。他说完了,那女子再转身向台下。”[8]48在音乐表演时,细致到演员身上饰物、肢体动作、眼神,以及台上台下随时发生的动态变化。

三、小说中的音乐观念描写

在张恨水小说中的各种音乐活动描写里,除了精致的结构、细致的人物、完整的框架外,音乐观念的融入也为整个小说中的“音乐”体现及存在意义增添了色彩。它和小说中的人物一样有着身份上的阶层差别,可以说是音乐类别决定了小说中人物身份阶层差别,也可以说是小说中人物身份阶层需要音乐上的类别阶层差别。从而音乐变得不再表象,音乐有了阶层等级,与音乐相关的人也有了不同阶层等级。

如《啼笑因缘》“坐着车子直向天桥而去……远远一看,有唱大鼓书的,有卖解的,有摔跤的,有弄口技的,有说相声的。左一个布棚,外面围住一圈人;右一个木棚,围住一圈人。这倒是真正的下等社会俱乐部”[5]13,体现了街边卖艺,无论观众多少,演员技艺多高超,终究是下等的;“家树道:‘这倒容易。就现在而论,我喜欢音乐。’”何丽娜道:‘是哪一种音乐呢?’次日,有个俄国钢琴圣手阔别烈夫,在北京饭店献技……何小姐就专差送了一张赴音乐会的入门券来。券上刊着价钱,乃是五元……邻座一个女郎回转头来,正是何丽娜。她先笑道:‘今天这种音乐会,你若不来,那就不是真喜欢音乐的人了’”[5]116,体现了喜欢西洋乐才是真正懂音乐的人,同时西洋乐的票价和小说中多次强调说明西洋乐只出现在北京饭店这一地点以及西洋乐演奏者的高级身份,凸显了西洋乐的档次也间接表现出能够接触到西洋乐人物的社会身份地位,显然这是小说中上流社会才能享受的高等音乐。

《夜深沉》“世上有许多不愿跳上舞台的人,往往为着朋友的引诱,或者家庭的压迫,只得牺牲了自己的成见,跟着别人上台。其实他上台之后,受着良心的谴责,未尝不是精神上的罪人。”[6]425体现了小说中社会大环境下对从事职业行当的观念定位,台上艺者不仅不被社会看好,艺人自我内心的强烈批判和精神枷锁,凸显了艺人身份的卑贱及社会地位的卑微;“信生笑道:‘这是杨老板的客气话。现在内行也好,票友也好,谁不在话匣子里,去模仿名角儿的腔调,杨老板那样响亮的嗓子,唱梅兰芳这一派的戏,那是最好不过’。”“丁老太道:‘清唱不是票友消遣的所在吗?她是内行了,还到那里去消遣干什么?’”[6]437体现了戏曲行内也分身份阶层差别,当然这也关乎演员个人技艺水平和票友的捧场力度,名角最高等次,内行次之,而清唱只够消遣。

《满江红》“这就是歌舞团的歌女,高于卖清唱的歌女之一点了。若说这是艺术,倒可以列个公式,便是赤身露体加红绿掩蔽物,加柔软体操,加淫荡的音乐,等于艺术。”[8]123体现了小说中的社会对从事音乐的女性有了新的认知观念,这是一个得社会认可的有组织、有规范的艺术团队,这个团队所从事舞台上的一切表演被称之为艺术,很明显其社会身份地位是高于歌女、戏子和街边艺人;“他除了弹琵琶而外,别的乐器还有许多拿手的,他自己能编曲子,而且编得极好,人家都叫他音乐大家。”[8]172这是小说中唯一一位具有音乐家身份的男性音乐人,在其他小说中也有从事音乐的男性,但都是为街边或戏院给艺人和歌女的音乐伴奏者,张恨水没有给这类人群特殊的语言交待,可见他们的社会身份地位底下。而此处音乐家身份的出现显然是有条件的,不光会多种乐器,还得有一门最精,最主要的是能够作词编曲,在小说中张恨水多次展现了这位男性音乐家合曲作词之功力,间接表明了此人不是一个只会演奏乐曲或迎合客人的艺人,而是将音乐作为修养,作为艺术,作为文化,这样的人才能称为音乐家。

从以上作品中的部分举例可以看出,在小说语境中的音乐观念,不仅体现了逻辑阶层等级关系,更是隐喻着小说中的社会思想潮流、社会思想定位以及社会思想束缚,从而使得“音乐”于小说中不在是一个场景、单元或情节,而是一个文化现象、文化阶层和文化理念。能有如此深度的音乐观念融入描写,不完全来源于张恨水个人想象的艺术创作,更多则来自于现实社会的真实存在。如《啼笑因缘》中的北京天桥、北京饭店皆为张恨水生活时代的真实存在,史学家张次溪在《人民首都的天桥》中说:“天桥本来是民间艺人表现曲艺杂技场所”[9],戏曲理论家齐如山《天桥一览序》云:“天桥者,因北平下级民众会合憩息之所也。入其中,而北平之社会风俗,一斑可见。”[10]单新宇《北京饭店:一部浓缩的中国近现代史》记载:“北京饭店曾是艺术圣殿,世界著名女高音歌唱家库契曾在这里献歌;小提琴大师海非茨曾在这里演奏;俄国‘低音歌王’夏里亚宾也在这里给人们留下了深刻的印象;中国的音乐家聂耳曾在这里观摩过中外音乐家的表演。”[11]作家边东子《北京饭店传奇》[12]也描述了法国人经营该店时期,北京饭店西洋音乐活动盛况和社会反响。可见,张恨水小说描述“天桥是下等社会俱乐部”“不看西洋乐,不是真喜欢音乐的人”音乐观念的现实社会的真实性;再如,张恨水因机缘进入“文明进化团”①文明进化团,是中国早期话剧(新剧)的职业剧团,主要演绎文明戏,是在中西方文化碰撞下一种全新的舞台艺术形式。该剧团为我国日后培养了一批优秀艺术人士,很多都成为杰出的艺术名家。早年张恨水被堂兄介绍到此团,开始了近三年的流浪演艺生涯,在团里学到了许多专业艺术表演技能,得到团内专业人士的肯定。近三年的流浪演艺生涯经历,在其后来的回忆中一直用“笑话”“胡闹”来评价,形象地贴切了《夜深沉》中“引诱”“压迫”“牺牲”“谴责”“罪人”等词语折射出的音乐观念,就个人经历而言虽有夸张成份,但对当时整个现实社会时代背景环境而言,还是基本符合当下社会普遍真实意识;当张恨水在“文明进化团”接触到大量本土和留洋艺术名家并与其交流学习后,张恨水对艺人、剧团、表演也有了不一样的认知理念,不仅自己主动登台演戏、演奏乐器、度曲、研究,更是将此转为业余休闲爱好之一,而且颇有一定的专业深度。而这种转变也刚好契合了《满江红》中歌舞团性质的评价和对“音乐家”身份的定义。对此总体来看,张恨水小说中的音乐观念描写主要倾向于自身所处时代语境下,现实社会对音乐的一种普遍共识,同时将自我对共识的理解、认知、接受、审美融于小说创作语境中,不仅推动了小说剧情发展,充实了文学创作思想内涵的层次,拓展了小说艺术价值的维度,也间接体现了张恨水时代社会音乐环境语境下音乐实践活动的客观反映和张恨水个人的音乐观念、音乐价值取向和音乐评鉴标准。

四、小说中的音乐描写特点

(一)感性与理性的交织

叔本华曾说:“如果把相应的音乐配合到任何一种景况、行为、过程、环境上去,那么音乐就好像是为我们揭露了这一切景况、行为等等的最深奥的意义;音乐出现为所有这些东西的明晰而正确的注解。”[13]这句话正体现了音乐的感性特点。音乐其实是由不同的高低音符组合而成的旋律线条,给人在不同的时间、空间以及心境带来不一样的感性体会,而这种感性体会若用文字表述,则需要表述者个人逻辑理性般的语言,才能凸显音乐感性一面的层次、美感和内涵。张恨水对音乐的描写不仅体现了这一特点,还将其放置于小说创作的语境中,拓展了音乐感性表达的更多层面。如《啼笑因缘》中两位主要女性人物在每次描绘时,基本上凤喜和大鼓书这一音乐形式搭配出现,而何丽娜和西洋乐、舞厅等音乐形式搭配出现。张恨水在此很理性地布局了凤喜与民间音乐,何丽娜与西洋乐之间的等号,让人物角色有了贫穷富裕、阶级等级的感性标签,也使得男主角家树在两种音乐活动环境中与二位女性互动交流时,不仅让音乐氛围有了各种感性变化空间,也让每个人物在音乐活动中有了丰富而饱满的感性情绪和个性色彩;《夜深沉》中张恨水多次详细描绘了女主角戏曲表演活动,并将整个音乐活动中演员、服务人员、观众、表演曲目以及音乐活动中所需的一切道具和相关事物,都作了严密而逻辑的安排,让音乐在小说中有了理性的存在空间。感性的体现则是在一次次的音乐活动描述中,男主角不断对女主角加深心态认知,而女主角的性格与追求,却随个人演艺技能提高中的音乐表现而不断发生变化;《满江红》中张恨水巧妙而理性地布局了各种大小规模的音乐活动,让音乐使得小说中各个人物关系有了理性的连接。同时在有了理性连接的过程中,音乐也成为了各个人物感性情绪表达的媒介。

由此,我们看到张恨水小说中音乐的感性表达来自于小说中每一位参与音乐活动或与音乐相关人物的感观意识,通过这些小说中角色人物的语言、动作、神情、交流直接或间接表达了小说中音乐的层次、美感和内涵,而这一切描写是作者在小说创作中经过理性思维和逻辑布局的。将作者自身对音乐的感性表达通过小说创作中的人物进行多个视角方式理性的艺术化再次展现,这是感性与理性交织的体现。确切地说,用不同的音乐与不同人物搭配,让人物与音乐之间,音乐与音乐之间,人物与人物之间理性的存在,感性的表达,也让小说中的音乐描写有了更多的可塑创作发展空间。

(二)个体表述中的集体记忆

张恨水在其回忆录中曾表明他的小说创作是“间接取得事实之影,而不是直接取得事实,这是写小说的一种创作。”[7]31所谓取得事实之影,就是素材的收集,诸如他写《啼笑因缘》时就会在北京天桥观察民间艺人、小商小贩以及来往的人群;《夜深沉》中类似戏曲开演前的宣传预告单等描述,都有着张恨水在刚加入“文明进化团”时,给剧团写说明书和宣传单的经历;《满江红》中对琵琶、笛子等一些乐器演奏的描述,在张恨水发表的报刊新闻作品中都能找到相关信息,而这些信息都是张恨水亲自实践调研观察学习过,同时在其回忆录中也可寻见,在剧团工作期间也学会了胡琴、月琴、洞箫等一些乐器。

张恨水将这些事实的细节融于小说,小说的情节是有限的,需要的是提炼现实中所有大众的共鸣点,当有了这些事实共鸣点后,小说的创作也就变成了现实的缩映。所以我们看到张恨水小说中的音乐素材对于现实来说,小说中每一首曲名、每一件乐器、每一场音乐活动的进行,都是张恨水生活时代的社会存在,也是大众平常所熟悉事物,但它们都不是集中统一某一时间或地点的存在,而张恨水发挥了其职业报人的专业特性,亲临各地实地调研搜集素材,最终提炼社会大众最为熟悉的事物将其融于小说语境中形成一个完整的音乐形态,这是个体创作,同时也是社会大众集体的记忆。所以读者不仅体会到了熟悉,更加感受到现实记忆的共鸣,正是这个记忆的共鸣让读者认为它是真实的,这也许也是张恨水小说如此受人喜爱原因之一。

综上所述,音乐艺术和文学艺术是两种不同形式艺术,但在本质上却有着很深的渊源,从我国古典文学中就能看到音乐与文学的密切关系,虽然张恨水时代的文学表达主流方式区别于传统古典文学,但音乐的话题依然千古不变存在于文学之中。张恨水小说创作中的音乐描写具有宏观完整布局,微观各个细节的思考,他对音乐的理解与表达不仅仅是局限于罗列乐器、曲名及专业术语,而是以创作的方式缩影现实社会音乐在各种场合环境下所体现的各种层次表现状态。在这个状态中各种类型音乐的呈现模式,各阶层演员的表演能力,各阶层观众的鉴赏能力,以及彼此互相作用联系的细致描写构成了一个多元多样、丰富而完整的音乐活动,同时也赋予了小说语境中音乐于人、音乐于物、音乐于阶层、音乐于社会的多种意义。所以对于张恨水小说中的音乐表述方式需要我们用时代的眼光,合适的语境进行解读,正如黑格尔所说:“艺术的科学在今日比往日更加需要,往日单是艺术本身就完全可以使人满足,今日艺术却邀请我们对它进行思考,目的不在把它再现出来,而在用科学的方式去认识它究竟是什么。”[14]