新员工工作重塑会带来积极的结果吗?领导成员交换与个体传统性的作用*

2020-05-12胡巧婷王海江龙立荣

胡巧婷 王海江 龙立荣

新员工工作重塑会带来积极的结果吗?领导成员交换与个体传统性的作用

胡巧婷 王海江 龙立荣

(华中科技大学管理学院, 武汉 430074)

每年都有大量的高校毕业生进入职场。在企业竞争日趋激烈的今天, 如何将这些大学毕业生快速地转变成高绩效的企业员工, 是一个重要的研究议题。基于自我表达的理论视角, 本研究探讨工作重塑能否促进新员工的任务绩效和创造力, 以及领导成员交换和个体传统性如何影响新员工的工作重塑。我们对256名新员工进行4轮的问卷调查, 最终得到125份有效的匹配问卷。数据分析结果显示: (1)工作重塑会正向影响新员工的工作投入, 进而影响他们的任务绩效和创造力; (2)对于传统性比较高的新员工, 领导成员交换可以促进他们的工作重塑; (3)个体传统性正向调节领导成员交换对任务绩效、创造力的间接作用, 当个体传统性高时, 领导成员交换通过工作重塑和工作投入对任务绩效、创造力的积极影响更为显著。本研究从新员工自我表达的视角为组织提升新员工的任务绩效和创造力提供了新的思路。

新员工社会化; 工作重塑; 任务绩效; 创造力; 领导成员交换; 个体传统性

1 问题提出

在全球经济从制造型向知识和服务型转变的趋势下, 工作的性质正发生着变化, 新的工作岗位也在不断地产生(Grant & Parker, 2009)。因此, 越来越多的企业需要受过教育的知识型员工来帮助它们应对新挑战。而高校毕业生正是知识工作环境中的“新燃料”。在中国, 每年都有大量的高校毕业生进入职场。据教育部公布的数据, 从2014年开始每年全国高校毕业生人数均超过700万, 且处于逐年上升的趋势(李迅, 2018)。同时, 作为新生代员工, 他们往往具有自我导向、追求自主性、寻求创新和发展等工作价值观(李燕萍, 侯烜方, 2012)。在竞争日趋激烈的商业环境下, 能否将这些应届毕业生转变成优秀的企业员工, 是企业保持人才竞争力和可持续发展的关键。

目前关于组织社会化的研究大多是基于组织控制的视角, 强调组织要通过一系列的社会化措施来提高新员工的组织认同和组织身份(e.g., Bauer, Bodner, Erdogan, Truxillo, & Tucker, 2007; Van Maanen & Schein, 1979)。然而, 动态的组织环境、日益扁平化的组织结构以及新生代员工追求个性和自由的特点使得以组织控制为中心的新员工社会化实践正面临着一些挑战。近年来, 在组织社会化的研究领域中涌现出了一些新的理论视角。如, Cable, Gino和Staats (2013)认为组织社会化的实践应该鼓励新员工进行自我表达(self-expression)。这种观点认为进入一个新的组织环境意味着一个新的开端, 也是新员工表达自我身份的一个新的契机(“我是谁?我能做什么?”)。以往的组织社会化研究过于强调在入职阶段, 新员工要对组织身份进行认同, 这反而给新员工带来一种紧张感(tension), 这种紧张感来自于自我身份表达和组织认同的冲突和矛盾。如果这种紧张感过于强烈, 新员工可能会选择离职。所以, Cable等人(2013)认为在入职的早期阶段, 组织应该支持新员工运用个人特长和独特视角来处理工作, 鼓励新员工表达真实的自我, 最终促进新员工的组织社会化。他们的实证研究也表明, 在入职的早期阶段, 相对于强调新员工组织认同的管理措施, 强调新员工自我表达的管理措施更能够提高新员工的工作投入和降低新员工的离职率。Wrzesniewski和Dutton (2001)在一篇概念性的文章里也提出, 工作重塑(job crafting, 也有译作工作形塑)——个体在工作中自发实施的一系列改变任务或关系边界的行为——可能有利于新员工的组织社会化。Ashforth, Myers和Sluss (2012)也将工作重塑视为新员工适应组织环境的重要方式, 因为“环境的动态性和复杂性使得工作重塑变得越来越普遍和常规化”。在现代组织中, 成功的组织社会化也需要新员工自身去塑造工作, 以便更好地服务于组织的目标。实际上, 已有研究发现新员工在就业初期会调整他们的工作内容(Ashforth & Saks, 1995; Feldman & Brett, 1983)。另外, Cheng, Costantini和Zhou (2019)等人的实证研究也发现工作重塑可以帮助新员工提升组织内部人的感知。从这些研究中不难看出, 一种以员工为中心的组织社会化过程正在受到关注, 这种社会化的过程更加尊重新员工的个体差异, 更加强调释放他们的主动性和创造性。

基于Cable等人(2013)的理论观点和工作重塑的相关研究, 本文旨在探讨一种以新员工为中心的组织社会化过程, 以期去理解和回答“在现代组织中如何将新员工转变成高绩效且有创造力的员工”这一现实问题。对于新员工而言, 新工作中或多或少会存在一些不匹配, 他们可能会个性化地调整工作来使其与个人特征更吻合, 也就是工作重塑。工作重塑强调员工根据自身的需要, 自下而上地调整工作内容和方式(胡睿玲, 田喜洲, 2015; 田启涛, 关浩光, 2017)。在本研究中, 我们将工作重塑视为新员工自我表达的一种行为方式, 并检验领导成员交换和个体传统性如何影响新员工的工作重塑, 以及新员工工作重塑是否对任务绩效和创造力起到促进作用。另外, 在实证研究中, 学者们主要关注拓展型工作重塑, 即“增加工作资源”、“增加挑战性工作要求”这两个维度。研究也表明这两个维度会带来一系列积极的工作结果(Demerouti, Bakker, & Gevers, 2015)。相对于其它类型的工作重塑(如, 减少工作要求), 拓展型工作重塑与新员工社会化也更为相关。在刚开始工作的阶段, 新员工可能从基础、简单的工作做起。拓展型工作重塑可以帮助他们丰富工作内容, 增加工作挑战, 从而促进自身的发展。故本研究围绕拓展型工作重塑展开。

1.1 领导成员交换对工作重塑的影响

员工的自我表达受到人际关系的影响(Ward, Ravlin, Klaas, Ployhart, & Buchan, 2016)。而领导成员交换(leader-member exchange, LMX)正是工作场所中一种重要的人际关系(Graen & Uhl-Bien, 1995)。在高质量的交换关系中, 领导和下属相互信任和支持对方, 相互交换物质与非物质资源(Dulebohn, Bommer, Liden, Brouer, & Ferris, 2012); 而低质量的领导成员交换被认为是基于正式契约的经济交换(Sparrowe & Liden, 1997)。在新员工适应环境的过程中, 人际互动扮演着重要的角色(Kammeyer-Mueller, Wanberg, Rubenstein, & Song, 2013)。初始领导成员交换(initial LMX)作为领导与下属最初互动的产物, 很可能在新员工社会化过程中发挥着重要的作用。例如, Scandura和Graen (1984)的实证研究发现初始领导成员交换会调节领导干预的效果。本文认为领导成员交换会影响新员工的工作重塑。在高质量的领导成员交换下, 员工会感知到更强的领导支持, 获得更高的信任, 从而拥有更大的自我表达的空间(Scott & Bruce, 1994)。另外, 高质量的领导成员交换也会让员工感知到更多的心理安全感, 从而更可能对工作做出主动的调整和改变, 如, 拓展工作中的资源和要求。由此, 本研究提出:

假设1: 领导成员交换与新员工的工作重塑正相关。

1.2 个体传统性的调节作用

新生代员工在文化价值观方面呈现出多元化的特点。传统性(traditionality)是衡量个体文化价值观差异的一个重要变量, 主要反映个体对遵从权威这一传统价值观的认同程度(Farh, Hackett, & Liang, 2007)。研究表明, 个体传统性对员工的心理和行为有着重要的影响(Wang, Lu, & Lu, 2014)。一般而言, 高传统性个体往往具有较强的等级观念, 尊崇权威,更关注外界对自身的期望并相应做出遵从行为(Farh et al., 2007)。我们认为在与领导的人际互动过程中, 个体传统性会影响员工的自我表达。传统性高的员工往往对上下级关系更加看重和敏感, 因此他们在做自我表达行为时(如工作重塑), 会更倾向于考虑与上级的交换关系。与之相反, 传统性低的个体往往将上下级视为一种平等关系, 在工作中遵循诱因—贡献平衡的原则(Farh et al., 2007), 体现出不畏权威、自我导向等特征。因此, 传统性低的个体会更倾向于认为工作重塑是满足自我需求的行动, 不太考虑上下级关系的影响, 即, 低传统性很可能会削弱领导成员交换对工作重塑的影响。由此, 本研究提出:

假设2: 个体传统性对领导成员交换与新员工工作重塑之间的关系起正向调节作用, 即个体传统性越高, 领导成员交换对新员工工作重塑的正向影响越强; 反之则越弱。

1.3 新员工工作重塑通过工作投入对任务绩效、创造力的间接作用

工作投入常用来形容工作中积极饱满的状态, 包含活力、奉献、专注三个维度(Schaufeli, Salanova, González-Romá, & Bakker, 2002)。Kahn (1990)曾提出三种心理状态——意义、安全和可获得性会直接影响人们对工作的投入。本研究认为工作重塑会提升这三种心理状态。首先, 工作重塑中的增加工作资源和增加挑战性工作要求有助于提升心理意义。一方面, 增加工作资源(如人际互动、学习机会)有利于帮助员工实现工作目标(Bakker, Tims, & Derks, 2012), 而工作目标的达成可以帮助员工从工作中找到自我的价值, 即获取心理意义(Kahn, 1990); 另一方面, Tims, Derks和Bakker (2016)的实证研究也发现“增加工作资源”和“增加挑战性工作要求”可以通过提高人−职匹配而提升工作意义。其次, 在重塑工作时, 员工会体会到一种控制感(Demerouti, Bakker, & Halbesleben, 2015), 而高水平的工作控制感会让个体感受到高水平的心理安全(Kahn, 1990)。再者, Vogt, Hakanen, Brauchli, Jenny和Bauer (2016)发现工作重塑会增加心理资源, 而拥有更多心理资源的个体在工作中会感受到更高水平的心理可获得性。新员工在社会化的过程中, 通过重塑工作不断积累额外的工作资源和工作要求, 很可能会发现工作更有趣, 更有吸引力, 进而增强对工作的投入。

高工作投入往往会带来更高的任务绩效(彭坚, 王霄, 2016)。高工作投入的新员工通过将大量的精力和资源投向工作来更快地适应工作角色, 完成角色范围内的任务绩效。另外, 高工作投入也可能会带来更高的创造力(Eldor & Harpaz, 2016)。Baas, De Dreu和Nijstad (2008)认为当人们最初的动机是来自于对工作本身的兴趣、享受和挑战时, 人们的创造力是最高的。因此, 基于对工作的高度认同而积极投身于工作中的员工往往会有更高的创造性。本研究认为工作投入也会正向影响新员工的创造力。Amabile (1983)提出个体创造力由领域相关技能、创造力相关技能和内部工作动机构成。虽然新员工可能在相关技能和知识上存在不足, 但较高水平的内部动机可以在一定程度上弥补这些不足(Amabile, 1983)。由此, 本研究提出:

假设3: 新员工的工作重塑会通过工作投入间接影响其任务绩效。

假设4: 新员工的工作重塑会通过工作投入间接影响其创造力。

综合考虑, 我们认为个体传统性会调节领导成员交换对新员工任务绩效和创造力的间接作用。相对于传统性低的员工, LMX的质量更可能会影响到传统性高的员工的工作重塑, 进而影响到他们的工作投入和工作绩效(任务绩效、创造力)。因此, 本研究提出:

假设5a: 个体传统性正向调节领导成员交换对新员工任务绩效的间接作用。具体表现为: 个体传统性越高, 领导成员交换通过工作重塑和工作投入影响新员工任务绩效的间接效应越强, 反之则越弱。

假设5b: 个体传统性正向调节领导成员交换对新员工创造力的间接作用。具体表现为: 个体传统性越高, 领导成员交换通过工作重塑和工作投入影响新员工创造力的间接效应越强, 反之则越弱。

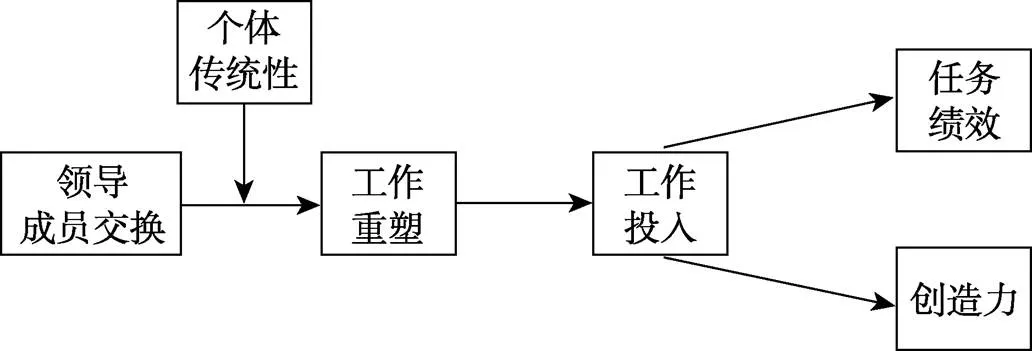

综上所述, 本研究理论模型见图1。

图1 理论模型

2 研究方法

2.1 研究对象

本研究采用四阶段的问卷调查获取数据, 对中国某大型机械制造企业所属3个子公司的256名新员工(均为应届毕业生, 岗位包括研发工程师、技术服务、产品运营、销售、客服、财务、行政管理、人力资源管理、文案策划等)发放了问卷, 并现场回收。为避免共同方法偏差和社会称许性可能对研究结果造成的影响, 我们从员工和导师两个方面获取数据。第一轮问卷调查(T0)时新员工正处于入职培训阶段, 还未实际开始工作, 我们向员工发放问卷, 用于测量员工的个体传统性以及人口统计学变量。正式入职后我们每隔4个月对其进行一次调研。第二轮问卷调查(T1, 入职4个月)时我们向员工发放问卷, 调查内容包括领导成员交换、工作重塑、工作投入。第三轮问卷调查(T2, 入职8个月)时我们让员工评价工作重塑。第四轮问卷调查(T3, 入职满1年)时我们向员工和导师分别发放问卷, 由员工自评工作投入, 由导师为员工的任务绩效和创造力打分。

本研究在第一轮问卷调查时共收回231份有效问卷, 问卷有效回收率为90.23%; 第二轮问卷调查时收回181份有效问卷, 问卷有效回收率为78.35%;第三轮问卷调查时收回169份有效问卷, 问卷有效回收率为93.37%; 第四轮问卷调查时收回125份有效问卷, 问卷有效回收率为73.96%。在最终得到的125份有效匹配样本中, 男性占58.4%, 平均年龄为23.29岁, 98.4%的员工具有本科及以上学历。虽然四轮问卷调查的总有效回收率为48.83%, 但是经统计分析, 四轮调查后最终得到的样本数据与第一轮样本数据在性别、学历、传统性等变量上均没有显著差异。

2.2 变量测量

本研究所使用的测量工具均是已经发表过的成熟量表, 并对英文版本量表采用了双向翻译程序。

领导成员交换(T1, 员工自评)。采用Graen和Uhl-Bien (1995)开发的领导成员交换量表, 共7个题项, 包括“一般来说, 我很清楚他/她是否满意我的工作表现”。采用Likert 7点评分法, 1为“非常不同意”, 7为“非常同意”。

工作重塑(T1和T2, 员工自评)。采用Petrou, Demerouti, Peeters, Schaufeli和Hetland (2012)开发的拓展型工作重塑量表, 由于“我会主动向上级寻求建议”、“我会主动向同事寻求建议”这两个题项的相似性比较大, 在翻译时我们将其合成了一个题项“我会主动向上级或同事寻求建议”, 因此本研究所用的量表共8个题项。其中增加资源含5个题项, 包括“我尽力在工作中学习新东西”; 增加挑战含3个题项, 包括“如果完成了工作, 我会主动要求承担更多的任务”。采用Likert 5点评分法, 1为“从不”, 5为“经常”。

工作投入(T1和T3, 员工自评)。采用Schaufeli, Bakker和Salanova (2006)开发的工作投入量表, 共9个题项, 含3个维度, 每个维度包括3个题项, 具体包括“在工作中, 我感到自己充满能量”。采用Likert 7点评分法,1为“从不”, 7为“总是”。

任务绩效(T3, 导师评价)。采用Griffin, Neal和Parker (2007)开发的量表, 共3个题项, 包括“他/她完成了既定的工作任务”。采用Likert 7点评分法, 1为“完全不同意”, 7为“完全同意”。

创造力(T3, 导师评价)。采用Madjar, Greenberg和Chen (2011)开发的突破性创新和渐进性创新的量表, 共6个题项。其中突破性创新含3个题项, 包括“他/她常有极富创新性的想法”; 渐进性创新含3个题项, 包括“他/她能轻松完善旧的工作流程, 以满足当前的工作需要”。采用Likert 7点评分法, 1为“完全不同意”, 7为“完全同意”。

个体传统性(T0, 员工自评)。采用杨国枢、余安邦和叶明华(1989)开发的个体传统性量表中遵从权威这个维度, 共6个题项(Xie, Schaubroeck, & Lam, 2008), 包括“单位(公司)领导等于是大家长, 应听从他的决定”。采用Likert 7点评分法, 1为“非常不同意”, 7为“非常同意”。

控制变量。首先, 由于样本来自3家子公司, 因此本研究控制了样本来源。其次, 由于样本中导师对员工的评价存在一对一(一名导师评价一名员工, 占员工总数50%)、一对二(一名导师评价两名员工, 占员工总数13%)和一对多(一名导师评价三名及以上的员工, 占员工总数37%)的情况, 因此本研究将导师评价类型予以控制。再次, 本研究还对变量的先前阶段的水平(T1阶段的工作重塑和工作投入)进行了控制。最后, 为了排除“威权领导下, 高的领导成员交换质量反而会降低员工的自我表达和工作重塑”这一可能性, 本研究还控制了领导的威权行为及其与领导成员交换的交互作用对工作重塑的影响。测量采用的是Farh, Cheng, Chou和Chu (2006)开发的家长式领导量表中威权这个维度,共2个题项, 包括“他/她要求我完全服从他的领导”和“当我们的工作任务无法完成时, 他/她会斥责我们”。采用Likert 7点评分法, 1为“非常不同意”, 7为“非常同意”。

2.3 分析策略

首先, 我们使用AMOS 18.0进行验证性因子分析, 检验核心变量的区分效度; 再使用SPSS 24.0对各变量的均值、标准差、相关性和测量的信度进行统计分析; 最后, 我们使用AMOS 18.0进行路径分析, 对理论模型进行整体检验。

3 研究结果

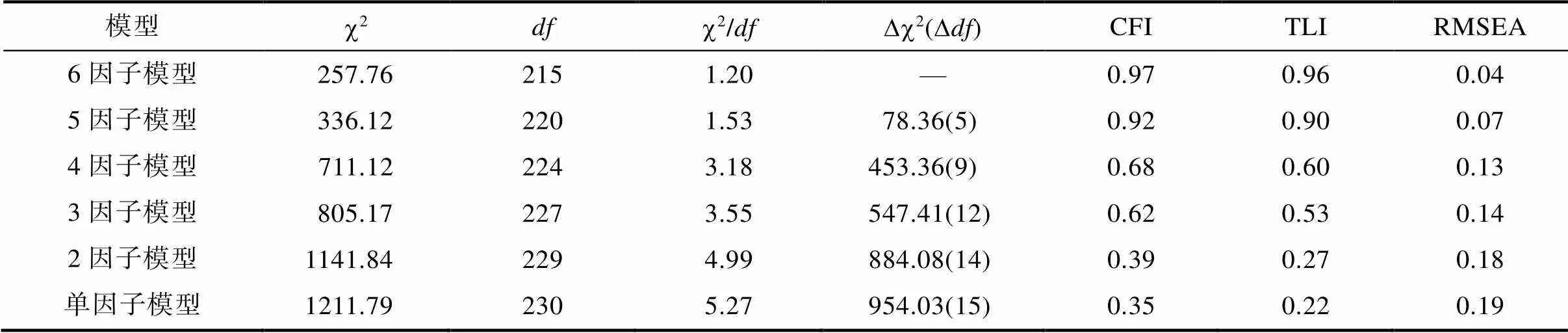

3.1 验证性因子分析

在对研究假设进行检验之前, 我们对个体传统性、领导成员交换、工作重塑、工作投入、任务绩效、创造力6个潜变量进行验证性因子分析。表1给出了验证性因子分析的结果, 6因子模型拟合较好,(215)= 257.76, CFI = 0.97, TLI = 0.96, RMSEA = 0.04, 且明显优于其它备择模型。因此, 本研究设计的6个变量确实可以代表6个不同的概念, 测量具有良好的区分效度。

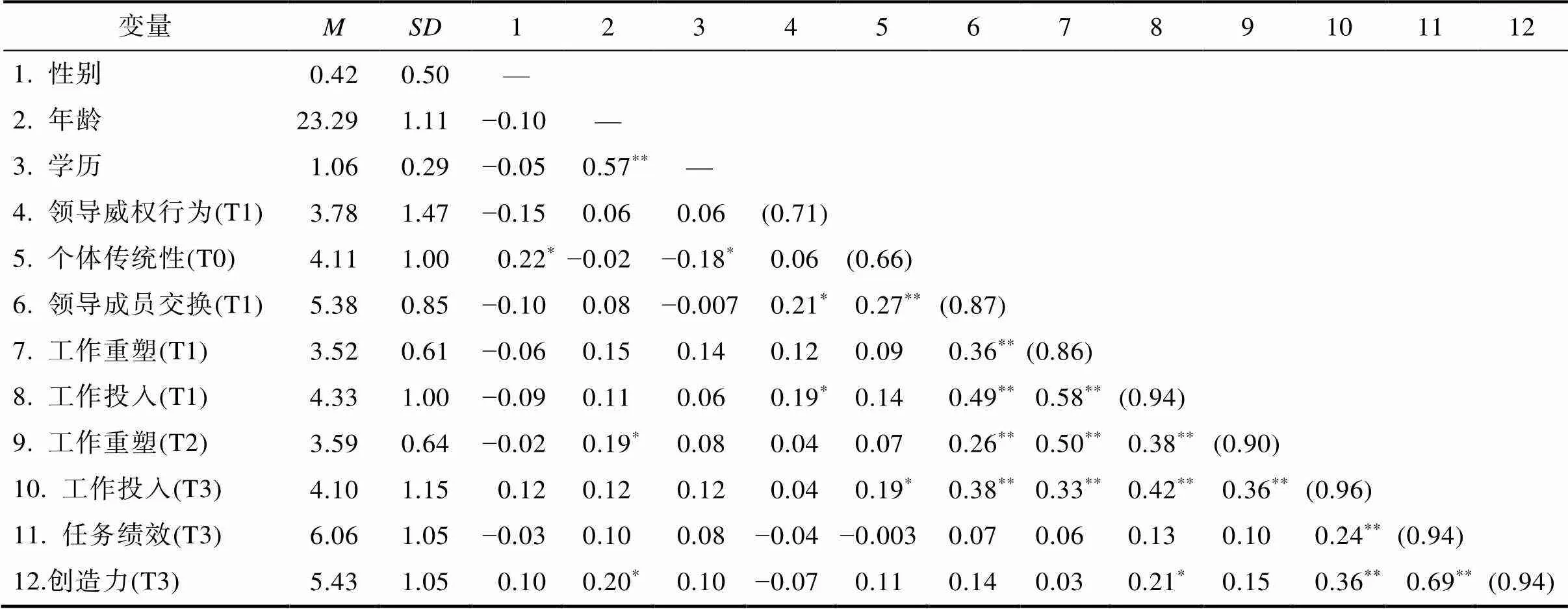

3.2 描述性统计

表2反映了各变量的均值、标准差、相关系数和信度系数。结果显示: 领导成员交换(T1)与工作重塑(T2)显著正相关,= 0.26,< 0.01; 工作重塑(T2)与工作投入(T3)显著正相关,= 0.36,< 0.01; 工作投入(T3)与任务绩效显著正相关,= 0.24,< 0.01; 工作投入(T3)与创造力也显著正相关,= 0.36,< 0.01。研究假设得到初步支持。

3.3 假设检验

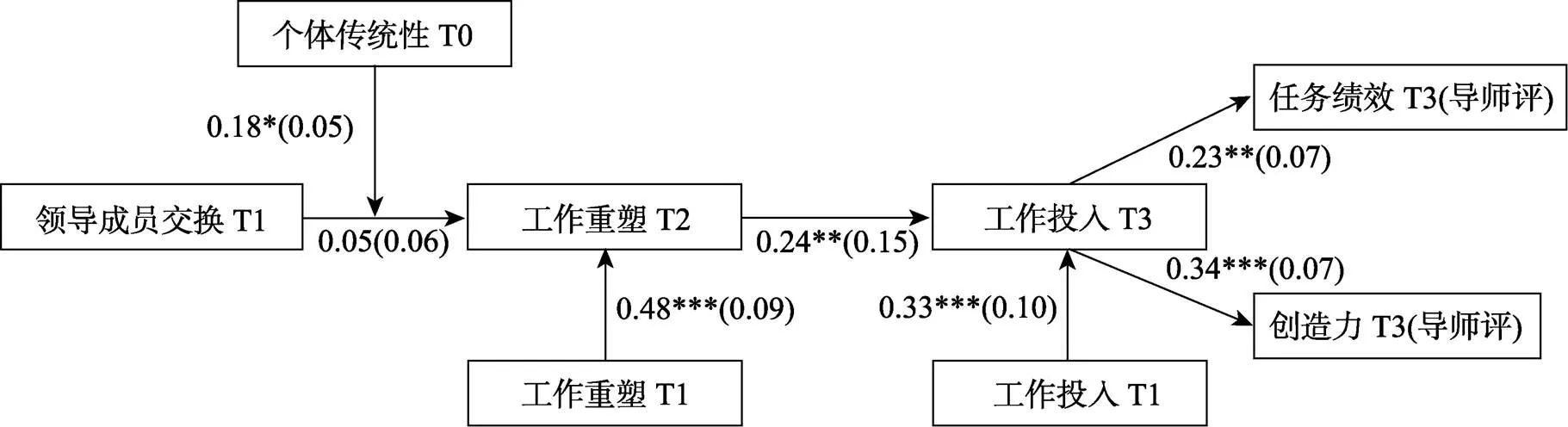

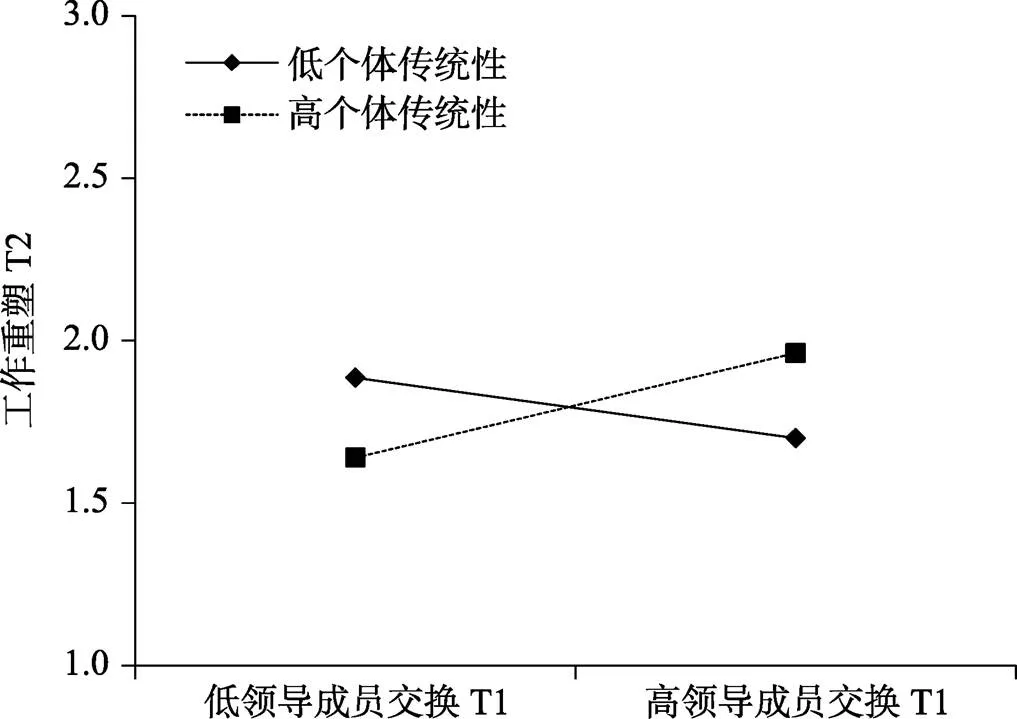

本研究采用路径分析的方法进行假设检验。首先, 根据理论模型的拟合指标((41)= 43.47, CFI = 0.99, TLI = 0.99, RMSEA = 0.02)可以判断出该模型的拟合优度较好。其次, 路径分析的结果如图2所示。在控制了T1工作重塑后, 领导成员交换对工作重塑的回归系数不显著(= 0.05,= 0.62,= 0.54), 故假设1没有得到验证。从图2还可以看出, 领导成员交换和个体传统性的交互作用正向影响T2工作重塑(= 0.18,= 2.36,= 0.02), 这表明个体传统性调节了领导成员交换和工作重塑之间的关系。我们进一步画出了调节作用示意图, 并进行了简单斜率检验。如图3所示, 在个体传统性高时(高于均值1个标准差), 领导成员交换与工作重塑正相关(= 0.25,= 2.30,0.02), 而在个体传统性低时(低于均值1个标准差), 二者的相关关系并不显著(= −0.14,= −1.10,0.27)。因此, 假设2得到验证。

表1 验证性因子分析结果(N = 125)

注: 6因子模型为个体传统性、领导成员交换、工作重塑、工作投入、创造力、任务绩效; 5因子模型为个体传统性、领导成员交换、工作重塑、工作投入、创造力+任务绩效; 4因子模型为个体传统性、领导成员交换、工作重塑、工作投入+创造力+任务绩效; 3因子模型为个体传统性、领导成员交换、工作重塑+工作投入+创造力+任务绩效; 2因子模型为个体传统性、领导成员交换+工作重塑+工作投入+创造力+任务绩效。

表2 描述性统计分析(N = 125)

注: (1)< 0.05,< 0.01。括号内数据为Cronbach’s系数值。

(2) T0表示第一轮问卷收集; T1表示第二轮问卷收集; T2表示第三轮问卷收集; T3表示第四轮问卷收集。

(3) 性别(0男性, 1女性); 学历(0大专, 1本科, 2研究生及以上)。

图2 路径分析结果

注: (1) *< 0.05, **< 0.01, ***< 0.001; 图中系数为标准化系数, 括号中为标准误。

(2) T0表示第一轮问卷收集, T1表示第二轮问卷收集, T2表示第三轮问卷收集, T3表示第四轮问卷收集。

(3) 控制变量还包括: 领导威权行为、领导成员交换与领导威权行为的交互项、样本来源和导师评价。为了保证简洁和美观, 这些控制变量没有在图中显示。

图3 个体传统性对领导成员交换和工作重塑关系的调节效应图示

注: T1表示第二轮问卷收集, T2表示第三轮问卷收集。

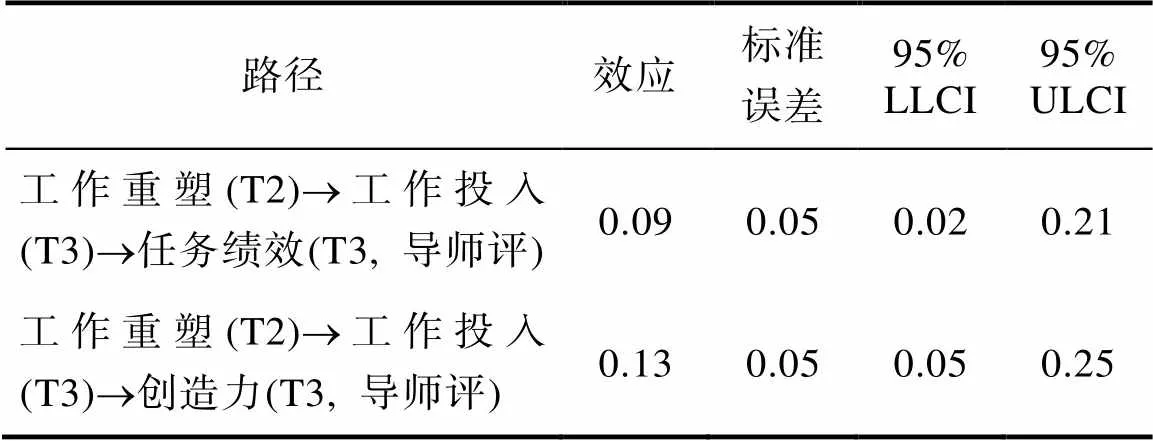

从图2可以看出, 在控制了T1工作投入后, 工作重塑对工作投入的影响仍然显著(= 0.24,= 2.86,= 0.004), 而且工作投入能显著正向影响新员工的任务绩效(= 0.23,= 3.00,= 0.003)和创造力(= 0.34,= 4.20,= 0.000)。进一步地, 我们检验了工作重塑对任务绩效、创造力的间接效应, 检验结果如表3所示。工作重塑通过工作投入影响任务绩效的间接效应为0.09, 95%置信区间不包括0 (LLCI = 0.02, ULCI = 0.21); 工作重塑通过工作投入影响创造力的间接效应为0.13, 95%置信区间不包括0 (LLCI = 0.05, ULCI = 0.25)。由此, 假设3和4均得到支持。

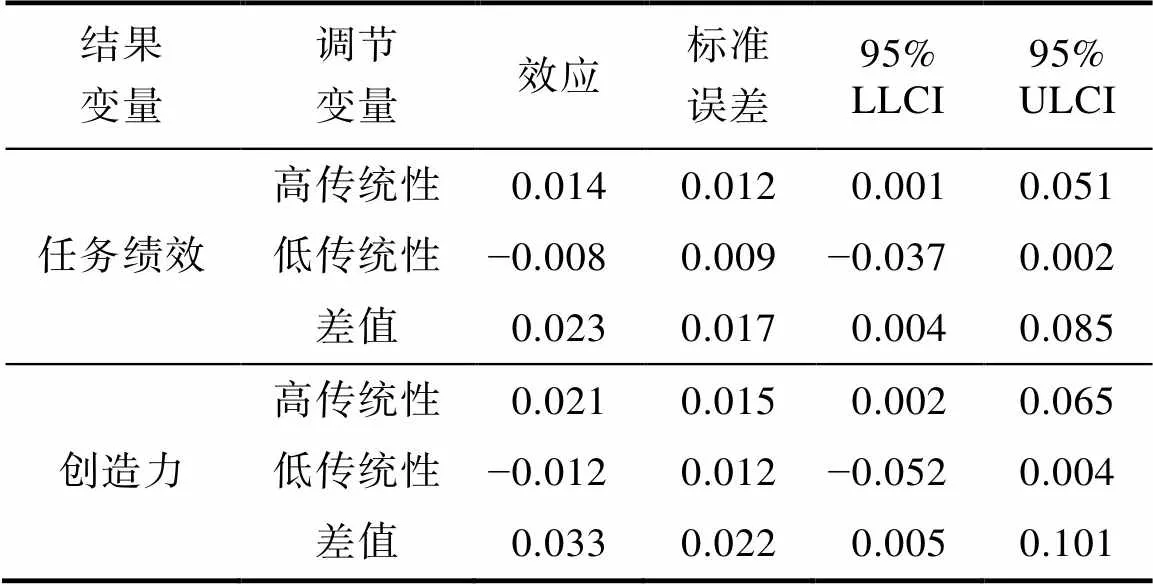

被调节的间接效应的检验结果如表4所示。从表4可以看出, 在结果变量是任务绩效时, 当个体传统性高时(高于均值1个标准差), 领导成员交换通过工作重塑和工作投入对任务绩效影响的间接效应为0.014 (95% LLCI = 0.001, ULCI = 0.051); 当个体传统性低时(低于均值1个标准差), 领导成员交换通过工作重塑和工作投入对任务绩效影响的间接效应为−0.008, 不显著(95% LLCI = −0.037, ULCI = 0.002); 个体传统性在高值和低值时通过工作重塑和工作投入的间接效应的差异也显著(95% LLCI = 0.004, ULCI = 0.085)。在结果变量是创造力时, 当个体传统性高时(高于均值1个标准差), 领导成员交换通过工作重塑和工作投入对创造力影响的间接效应为0.021 (95% LLCI = 0.002, ULCI = 0.065); 当个体传统性低时(低于均值1个标准差), 领导成员交换通过工作重塑和工作投入对创造力影响的间接效应为−0.012, 不显著(95% LLCI = −0.052, ULCI = 0.004); 个体传统性在高值和低值时通过工作重塑和工作投入的间接效应的差异也显著(95% LLCI = 0.005, ULCI = 0.101)。综上所述, 假设5a和5b得到支持。

表3 间接效应的检验结果(N = 125)

注: (1) 采用Bootstrap方法, 重复抽样2000次。

(2) T2表示第三轮问卷收集, T3表示第四轮问卷收集。

表4 被调节的间接效应的检验结果(N = 125)

注: 采用Bootstrap方法, 重复抽样2000次。

4 讨论

在新员工社会化的背景下, 本研究检验了新员工工作重塑的结果, 并从人际关系的角度探讨了领导成员交换和个体传统性对工作重塑的影响。研究结果发现: 领导成员交换对新员工工作重塑的积极影响仅存在于传统性比较高的新员工; 新员工工作重塑会通过工作投入间接影响其任务绩效和创造力; 个体传统性正向调节了领导成员交换对任务绩效、创造力的间接作用: 当个体传统性高时, 领导成员交换会通过工作重塑和工作投入来正向影响新员工的任务绩效、创造力; 而当个体传统性低时, 该影响不显著。以上研究结果不仅对新员工社会化的相关文献进行了补充和拓展, 也对新员工社会化的管理实践具有指导意义。

4.1 理论启示

第一, 本研究采用新员工自我表达的视角, 丰富了组织社会化的研究。不同于以组织控制为中心的理论视角, 新员工自我表达的视角是强调以员工为中心的组织社会化过程。基于Cable等人(2013)的理论观点, 本研究发现新员工的自我表达会对工作投入和工作绩效产生积极的影响。同时, 本研究也拓展了新员工自我表达的理论视角。通过结合工作重塑的理论和实证研究, 我们将工作重塑作为新员工自我表达的一种方式。虽然Cable等人(2013)曾提出, 组织社会化过程中的自我表达会有利于释放新员工的创造力, 但缺少相关的实证证据。本文考虑了新员工的绩效指标(创造力和任务绩效), 研究结果为自我表达的理论视角提供了实证的支撑。

第二, 从人际关系的角度, 本研究探讨了领导成员交换对新员工工作重塑的影响及其边界条件。Cable等人(2013)的研究表明, 鼓励新员工自我表达的管理措施能够提高新员工的工作投入。本文从人际关系的角度切入, 考察了领导成员交换对新员工自我表达的影响。研究结果显示, 领导成员交换对员工自我表达的影响会受到员工特点的调节, 即领导成员交换对工作重塑的影响取决于员工个体的文化价值观。结合新生代员工的价值观特征和工作重塑的定义, 他们很可能会更偏向于把自己当成工作的主人, 是否进行自我表达行为(工作重塑)更多取决于自己(如, 自己喜欢这么做)而非取决于与领导的交换关系。此外, 个体传统性也正向调节了领导成员交换对新员工的任务绩效、创造力的间接作用, 这从理论上澄清了领导成员交换在什么情境下可以通过工作重塑影响新员工的任务绩效和创造力, 在一定程度上充实了领导成员交换对员工工作绩效的影响机制方面的研究。

第三, 本研究揭示了进入新组织环境给新员工带来的积极工作体验。现有研究往往关注组织社会化的消极面(对新员工而言), 例如, 关注于如何减少新员工感知到的不确定性、焦虑和压力感, 而忽视了新员工的工作热情和创造力。在劳动力流动加快的职场背景下, 现代企业面临的一个重要问题是如何将新员工快速地转变成高绩效的企业员工。我们认为, 为了有效地解决这个问题, 组织社会化的研究者应该更多地将研究的焦点从关注社会化的消极面转向其积极面。新员工代表着组织的新鲜血液, 其工作投入和创造力是组织发展和创新不可或缺的元素。虽然研究者呼吁在新员工社会化的结果变量上多关注新员工的工作投入和创造力(Bauer et al., 2007; Saks & Gruman, 2018), 但目前仍缺少相关的实证研究。本研究发现新员工的工作重塑能够提高他们的工作投入, 这不仅有助于产生更高水平的任务绩效, 还会释放新员工的创造力。

4.2 实践启示

本文的研究结果对新员工快速成长为高绩效的员工也有一些实践启示。首先, 在组织社会化过程中管理者应重视新员工调整工作内容的主动性行为。本研究发现工作重塑可以提升新员工的工作投入, 进而有助于提升其任务绩效和创造力。因此, 在新员工适应组织的过程中, 管理者可以提供良好的组织支持环境来鼓励新员工进行工作重塑, 比如,提高工作的自由度和独立性(Tims & Bakker, 2010), 积极营造鼓励工作重塑的氛围等。同时, 结合新生代员工的价值观特征, 工作重塑也可能是解锁新生代员工管理问题的钥匙之一(魏新, 何颖, 罗伊玲, 奚菁, 2018)。其次, 本研究启示管理者在鼓励和引导新员工进行工作重塑的同时, 要注意区分不同的主体, 并针对采取不同的策略。对于传统性高的员工, 他们是否拓展工作边界很可能会考虑与领导的关系质量。因此, 在管理这类员工时, 领导可以通过构建并维持高质量交换关系来促进他们的工作重塑。而对于传统性低的员工, 他们的工作重塑不太受上下级交换关系的影响。虽然领导成员交换质量不影响传统性低的员工的工作重塑, 但这并不意味着这些员工就不用发展高质量的领导成员交换关系, 因为大量的研究表明领导成员交换与员工很多的工作变量都有直接的相关。

4.3 研究局限及未来研究方向

本研究也不可避免地存在一些局限, 未来研究可以进一步深入探讨。第一, 本研究的调查研究设计和调查样本的选择还有进一步改善的空间。首先, 新员工的社会化是一个动态持续发展的过程。虽然已有学者采用纵向追踪调查的方法来开展相关研究, 但仍有不少学者呼吁在新员工社会化领域多开展捕获动态过程的纵向研究(Allen, Eby, Chao, & Bauer, 2017)。不难想象, 动态模型的建立、检验和理解存在一定的难度(Vancouver, Tamanini, & Yoder, 2010), 这对研究者也提出了更高的要求。本研究采用了多阶段和多数据来源的方法来减弱共同方法偏差, 但只对工作重塑、工作投入进行了重复测量, 这无法完整反映新员工社会化的动态变化过程。未来研究可以采取纵向追踪研究, 通过对变量进行多次重复测量来更好地反映变量间的因果关系及发展变化趋势。其次, 本研究的有效样本量偏小, 而且样本来源于单一行业, 这可能会影响研究结论的外部效度。未来研究可以尝试扩大样本的行业范畴, 同时收集更多有效样本, 以使研究结果更具有推广性。

第二, 本研究中的新员工均是应届毕业生, 未来研究可以拓宽样本类型。一方面, 在新员工社会化的研究中, Ashforth (2001)认为刚毕业参加工作的新员工比更换工作的新员工需要面对更大的转变, 接受更大的挑战。Bauer等人(2007)通过元分析也证实了新员工的类型会对新员工的社会化产生影响。另一方面, Akkermans和Tims (2017)提出工作经历可能会对员工的工作重塑策略有影响。因此, 未来研究可以尝试选取不同类型的新员工, 探究他们在组织社会化过程中工作重塑策略的差异及其产生的影响。

第三, 我们采用了以新员工为中心的组织社会化视角, 未来的研究可以考虑将其与组织控制为中心的组织社会化视角相结合, 探讨企业如何在鼓励新员工的自我表达和提高他们的组织认同之间取得一种有机的平衡。

5 结论

本研究发现了新员工的工作重塑对任务绩效和创造力的积极作用, 而领导成员交换对工作重塑、工作投入和工作绩效的积极作用仅存在于传统性较高的新员工当中。本研究从新员工自我表达的视角为组织社会化的研究和实践提供了新的思路和启示。

Allen, T. D., Eby, L. T., Chao, G. T., & Bauer, T. N. (2017). Taking stock of two relational aspects of organizational life: Tracing the history and shaping the future of socialization and mentoring research.,(3), 324–337.

Akkermans, J., & Tims, M. (2017). Crafting your career: How career competencies relate to career success via job crafting.(1), 168–195.

Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization.,(2), 357–376.

Ashforth, B. E. (2001).. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Ashforth, B. E., Myers, K. K., & Sluss, D. M. (2012). Socialization perspectives and positive organizational scholarship. In K. S. Cameron & G. M. Spreitzer (Eds.),. Oxford, UK: Oxford University Press.

Ashforth, B. E., & Saks, A. M. (1995). Work-role transitions: A longitudinal examination of the Nicholson model.(2), 157–175.

Baas, M., De Dreu, C. K. W., & Nijstad, B. A. (2008). A meta- analysis of 25 years of mood-creativity research: Hedonic tone, activation, or regulatory focus?(6), 779–806.

Bakker, A. B., Tims, M., & Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement.(10), 1359–1378.

Bauer, T. N., Bodner, T., Erdogan, B., Truxillo, D. M., & Tucker, J. S. (2007). Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods.(3), 707– 721.

Cable, D. M., Gino, F., & Staats, B. R. (2013). Breaking them in or eliciting their best? Reframing socialization around newcomers’ authentic self-expression.(1), 1–36.

Cheng, S. Q., Costantini, A., & Zhou, H. (2019, August).. Paper presented at the Annual Meeting of Academy of Management Proceedings, Sheraton Boston Hotel, Boston.

Demerouti, E., Bakker, A. B., & Gevers, J. M. P. (2015). Job crafting and extra-role behavior: The role of work engagement and flourishing., 87–96.

Demerouti, E., Bakker, A. B., & Halbesleben, J. R. B. (2015). Productive and counterproductive job crafting: A daily diary study.(4), 457–469.

Dulebohn, J. H., Bommer, W. H., Liden, R. C., Brouer, R. L., & Ferris, G. R. (2012). A meta-analysis of antecedents and consequences of leader-member exchange: Integrating the past with an eye toward the future.(6), 1715–1759.

Eldor, L., & Harpaz, I. (2016). A process model of employee engagement: The learning climate and its relationship with extra-role performance behaviors.(2), 213–235.

Farh, J. L., Cheng, B. S., Chou, L. F., & Chu, X. P. (2006). Authority and benevolence: Employees’ responses to paternalistic leadership in China. In A. S. Tsui, Y. Bian, & L. Cheng (Eds.),(pp. 230– 260). New York: M.E. Sharpe.

Farh, J. L., Hackett, R. D., & Liang, J. (2007). Individual-level cultural values as moderators of perceived organizational support – employee outcome relationships in China: Comparing the effects of power distance and traditionality.(3), 715–729.

Feldman, D. C., & Brett, J. M. (1983). Coping with new jobs: A comparative study of new hires and job changers.(2), 258–272.

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: Development of leader-member exchange (LMX) theory of leadership over 25 years: Applying a multi- level multi-domain perspective.(2),219–247.

Grant, A. M., & Parker, S. K. (2009). Redesigning work design theories: The rise of relational and proactive perspectives.(1),317–375.

Griffin, M. A., Neal, A., & Parker, S. K. (2007). A new model of work role performance: Positive behavior in uncertain and interdependent contexts.(2),327–347.

Hu, R. L., & Tian, X. Z. (2015). Crafting work identity and meaning: A literature of job crafting research.(10), 69–81.

[胡睿玲, 田喜洲. (2015). 重构工作身份与意义——工作重塑研究述评.(10), 69–81.]

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work.(4), 692–724.

Kammeyer-Mueller, J., Wanberg, C., Rubenstein, A., & Song, Z. (2013). Support, undermining, and newcomer socialization: Fitting in during the first 90 days.(4), 1104–1124.

Li, X. (2018). Education, employment, entrepreneurship and youth training: The status and development trends., 114–119.

[李迅. (2018). 教育、就业、创业与青年人才培养: 现状与发展趋势., 114–119.]

Li, Y. P., & Hou, X. F. (2012). Structure of work values of millennial generation and mechanism of its impact on work behavior.(5), 77–86.

[李燕萍, 侯烜方. (2012). 新生代员工工作价值观结构及其对工作行为的影响机理.(5), 77–86. ]

Madjar, N., Greenberg, E., & Chen, Z. (2011). Factors for radical creativity, incremental creativity, and routine, noncreative performance.(4)730–743.

Peng, J., & Wang, X. (2016). I will perform effectively if you are with me: Leader-follower congruence in followership prototype, job engagement and job performance.(9), 1151–1162.

[彭坚, 王霄. (2016). 与上司“心有灵犀”会让你的工作更出色吗?——追随原型一致性、工作投入与工作绩效.(9), 1151–1162.]

Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M. C. W., Schaufeli, W. B., & Hetland, J. (2012). Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates and the link to work engagement.(8), 1120–1141.

Saks, A. M., & Gruman, J. A. (2018). Socialization resources theory and newcomers’ work engagement: A new pathway tonewcomer socialization.,(1), 12–32.

Scandura, T. A., & Graen, G. B. (1984). Moderating effects of initial leader-member exchange status on the effects of a leadership intervention.(3), 428–436.

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study.(4)701–716.

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker,A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout:A two sample confirmatory factor analytic approach., 71–92.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1994). Determinants of innovative behavior: A path model of individual innovation in the workplace.(3), 580– 607.

Sparrowe, R. T., & Liden, R. C. (1997). Process and structure in leader-member exchange.(2),522–552.

Tian, Q. T., & Guan, H. G. (2017). The revolution of job design:Advances and expectations of job crafting.(3), 6–17.

[田启涛, 关浩光. (2017). 工作设计革命: 工作重塑的研究进展及展望.(3), 6–17.]

Tims, M., & Bakker, A. B. (2010). Job crafting: Towards a new model of individual job redesign.(2), 1–9.

Tims, M., Derks, D., & Bakker, A. B. (2016). Job crafting and its relationships with person-job fit and meaningfulness: A three-wave study., 44–53.

Van Maanen, J., & Schein, E. H. (1979). Toward a theory of organizational socialization. In B. M. Staw (Ed.),(pp. 209–264). Greenwich, Gonn.: JAI Press.

Vancouver, J. B., Tamanini, K. B., & Yoder, R. J. (2010). Using dynamic computational models to reconnect theory and research: Socialization by the proactive newcomer as example.(3)764–793.

Vogt, K., Hakanen, J. J., Brauchli, R., Jenny, G. J., & Bauer, G. F. (2016). The consequences of job crafting: A three-wave study.(3), 353–362.

Wang, H. J., Lu, C. Q., & Lu, L. (2014). Do people with traditional values suffer more from job insecurity? The moderating effects of traditionality.(1), 107–117.

Ward, A.-K., Ravlin, E. C., Klaas, B. S., Ployhart, R. E., & Buchan, N. R. (2016). When do high-context communicators speak up? Exploring contextual communication orientation and employee voice.(10), 1498–1511.

Wei, X., He, Y., Luo, Y. L., & Xi, J. (2018). Research hotspot and direction of job crafting: A visualization analysis research based on knowledge mapping software.(1), 71–82.

[魏新, 何颖, 罗伊玲, 奚菁. (2018). 工作重塑的研究热点与方向: 一项基于知识图谱软件的可视化分析.(1), 71–82.]

Wrzesniewski, A., & Dutton, J. E. (2001). Crafting a job: Revisioning employees as active crafters of their work.(2), 179–201.

Xie, J. L., Schaubroeck, J., & Lam, S. S. K. (2008). Theories of job stress and the role of traditional values: A longitudinal study in China.(4), 831–848.

Yang, K. S., Yu, A. B., & Yeh, M. H. (1989). Chinese individual modernity and traditionality: Construct definition and measurement. In(pp.287–354). Taipei: Laurel Book Publishing Company.

[杨国枢, 余安邦, 叶明华. (1989). 中国人的个人传统性与现代性: 概念与测量. 见:(pp. 287– 354). 台湾: 桂冠图书出版公司.]

Will newcomer job crafting bring positive outcomes? The role of leader-member exchange and traditionality

HU Qiaoting; WANG Haijiang; LONG Lirong

(Management School, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China)

A considerable number of college graduates enter the workforce every year. Given increasingly heightened competition, understanding how to transform college graduates into engaged and productive organizational employees is crucial. Although numerous studies on organizational socialization exist, most are generally focused on organizational control. However, as work roles become increasingly dynamic in the changing environment, successful organizational socialization requires newcomers to develop an innovative role orientation to be able to constantly shape their role in the workplace and better serve organizational goals. Drawing on the self-expression perspective, this study attempted to explore whether newcomer job crafting could facilitate role performance (i.e., task performance and creativity). Moreover, we examined how initial leader-member exchange (LMX) and individual traditionality jointly influence newcomer job crafting.

We conducted a four-wave survey among 256 newcomers from a large machinery manufacturer in China. The final matched sample size was 125. Results showed that (a) newcomer job crafting was significantly related to work engagement, which in turn, resulted in high levels of task performance and creativity; (b) LMX positively affected job crafting only in newcomers with high levels of traditionality; and (c) traditionality moderated the positive indirect effect of LMX on task performance and creativity via job crafting and work engagement. That is, positive indirect effects were significant in newcomers with high levels of traditionality.

Our study provides several theoretical contributions. First, we examine an employee-centered organizational socialization process from the perspective of self-expression. Second, this research develops a comprehensive newcomer job crafting model including the antecedents and consequences of newcomer job crafting. Third, we add to the employee creativity literature by highlighting how to promote newcomer creativity from the lens of job crafting. Besides its theoretical implications, this study presents practical implications on how to quickly transform new hires into productive and creative employees. Our study recommends organizations to encourage newcomers to craft their job during organizational entry to engender high levels of task performance and to tap into the creativity of new hires. However, managers should be aware that the quality of LMX is likely to be influential in promoting job crafting among newcomers with high levels of traditionality.

newcomer socialization; job crafting; task performance; creativity; leader-member exchange (LMX); traditionality

2019-06-25

* 国家自然科学基金青年项目(71701074)、国家自然科学基金面上项目(71772072)、国家自然科学基金重点项目(71832004)、中央高校基本科研业务费项目(2017WKYXQN019)资助。

王海江, E-mail: wanghaijiang@hust.edu.cn

B849:C93