ENSO与西北太平洋热带气旋强度气候变化

2020-05-11索南巴桑索南美朵索南措

索南巴桑 索南美朵 索南措

摘要 开展热带气旋强度气候变化研究不仅有助于进行台风监测和预报,提高灾害天气防御能力,减少社会经济的损失。基于美国联合台风预警中心提供的台风最佳路径资料和NCEP大尺度环境场再分析资料,分析ENSO与西北太平洋热带气旋强度气候变化之间的关系,并从大尺度环境场阐述了彼此关系的可能物理解释。

关键词 西北太平洋;热带气旋;ENSO;强度变化

中图分类号:P444 文献标识码:A 文章编号:2095–3305(2020)08–0–03

Abstract The research on climate change of tropical cyclone intensity is not only helpful for typhoon monitoring and forecast, but also for improving the ability of weather disaster prevention and reducing the social and economic losses. Based on the optimal typhoon path data provided by the Joint Typhoon Warning Center of the United States and the NCEP large-scale environmental field reanalysis data, the relationship between ENSO and climate change of tropical cyclone intensity in the Northwest Pacific Ocean is analyzed, and the possible physical explanations of the relationship between ENSO and climate change of tropical cyclone intensity in the Northwest Pacific Ocean are expounded.

Key words Northwest Pacific; Tropical cyclone; ENSO; Intensity change

DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.08.016

气旋活动产生的暴雨和风暴潮等每年都会给我国带来50亿元左右的经济损失,平均死亡人数在500人左右。台风是ENSO事件作为年际气候变化的最强信号,既包含南方涛动指数特征,又包含暖的厄尔尼诺事件(El Ni?o)以及冷的拉尼娜事件(La Ni?a),一般始于前一年冬季,在次年缓慢增长并在冬季达最强。近年来研究发现,ENSO现象有3—7年准周期,所以又把ENSO事件称作ENSO循環。ENSO事件发生往往影响着全球范围内天气系统,而太平洋作为地球上面积最广区域之一,受到的影响最多。对比1963—2012年最强7次El Ni?o事件(分别发生在1965年、1972年、1982年、1987年、1991年、1997年、2002年)和最强7次La Ni?a事件(分别发生在1970年、1973年、1975年、1984年、1988年、1998年、1999年),着重研究近年来热带气旋频数相对较多的发生在5—10月。分别统计分析两类不同ENSO事件对热带气旋生成个数、生成位置、平均强度、持续时间、超强台风个数、超强台风生成位置和最大强度位置等的影响,通过季风槽、垂直风切变、SST距平场等简单解释了El Ni?o年和La Ni?a年对西北太平洋热带气旋强度影响产生差异的气候原因。

1 资料

热带气旋数据来自美国联合台风警报中心JTWC发布的1963—2012年西北太平洋热带气旋6 h最佳路径数据集。风场数据为美国大气研究中心和国家环境预测中心(NCAR/NCEP)公布的从1978年1月—2010年12月逐月再分析资料(空间分辨率:2.5°×2.5°)。海表面温度资料(SST)为美国海洋同化资料集(SODA)公布的1960年1月—2015年12月月平均资料(空间分辨率:0.5°×0.5°)。根据美国国家气候中心(CPC)ENSO指数对El Ni?o年和La Ni?a年的定义,Ni?o3区SSTA连续6个月>0.5℃定义为一次El Nino事件,Ni?o3区SSTA连续6个月<-0.5℃定义为一次La Ni?a事件。

2 ENSO期间西北太平洋TC强度变化统计特征

2.1 ENSO对热带气旋生成的影响

1963—2012年,西北太平洋共有1 477次热带气旋活动,其中8月最多,有293个;最少是2月,仅13个。热带气旋个数从2月开始增加,8月达顶峰后又逐渐减小,7—10月热带气旋占整体数量67.8%以上,表明西北太平洋热带气旋活动春冬季少、夏秋季多。周俊华等[1]也有过类似统计研究且结果相似,把7—10月称为热带气旋强季。

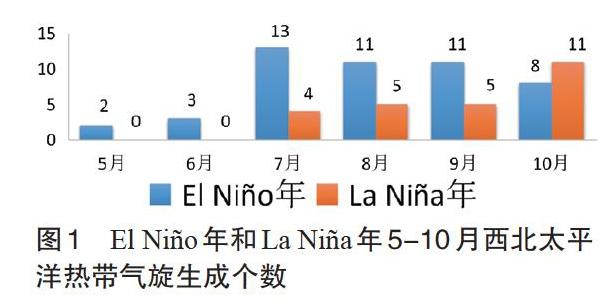

分析1963—2012年最强7次的El Ni?o事件和La Ni?a事件可知,El Ni?o年5—10月西北太平洋共发生169个热带气旋活动,其中8月最多,共82个,5月最少,只有11个;La Ni?a年5—10月西北太平洋共生成148个热带气旋,8月最多,为42个,5月最少,仅2个。El Ni?o年和La Ni?a年西北太平洋热带气旋均从5月开始逐月增加,到8月后又减少。尽管5—7月、9月El Ni?o年热带气旋活动都比La Ni?a年多,但10月La Ni?a年热带气旋活动却比El Ni?o年多近42%,导致总体数量相差不大(图1)。

El Ni?o年、La Ni?a年5—10月西北太平洋热带气旋主要生成位置分别在5°N~25°N、110°E~180°E,5°N~30°N、110°E~165°E。经度上El Ni?o年热带气旋生成位置比La Ni?a年更倾向西北太平洋东部流域,160°E~180°E气旋生成个数明显多于La Ni?a年;纬度上La Ni?a年热带气旋生成位置比El Ni?o年更倾向西北太平洋北部流域,20°N~30°N的热带气旋个数明显多于El Ni?o年。与何敏等[2]对El Ni?o和反El Ni?o事件与西太平洋台风频数关系研究结论相似。

1963—2012年El Ni?o年和La Ni?a年西北太平洋热带气旋活动期间,El Ni?o年平均持续时间最大值在1997年,最小值在1965年,总平均持续8 d 、18 h;La Ni?a年平均持续时间最大值在1984年,最小值在1970年,总平均持续6 d。5—10月西北太平洋热带气旋月平均持续时间,El Ni?o年平均持续时间在10月最大,5月最小;La Ni?a年平均持续时间在10月最大,6月最小;而且El Ni?o年每月平均持续时间和最大持续时间都比La Ni?a年长。这是因为El Ni?o年西北太平洋热带气旋生成位置比La Ni?a年更倾向东部流域,在气旋向西北方移动时遇到陆地时间更久,发展时间更多。

2.2 ENSO对超强台风影响

El Ni?o年超强台风大多生成在6°N~19°N、131°E~171°E;La Ni?a年超强台风大多生成在9°N~22°N,135°E~150°E,超强台风最大强度位置大多在菲律宾以东海域11°N~22°N、120°E~160°E。西北太平洋东部流域148°E~172°E生成的超强台风El Ni?o年比La Ni?a年更多,这与El Ni?o年有更多热带气旋在这区域生成有关。

不论是El Ni?o年还是La Ni?a年,超强台风生成后到发展至最大强度的过程都是向西或西北方位移动。因El Ni?o年超强台风生成位置经度上比La Ni?a年更倾向东部流域,所以登陆型台风在El Ni?o年比La Ni?a年有更多发展时间来增加强度,破坏力也大。

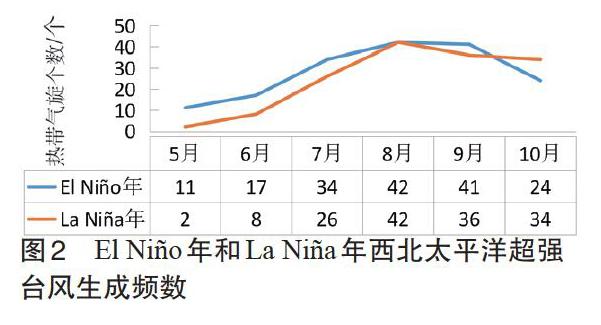

El Ni?o年5—10月共生成48个超强台风,其中7月最多,有13个,2月最少,仅2个,超强台风个数从5—7月逐渐增加,7—10月逐渐减少;La Ni?a年5—10月共有25个超强台风,其中10月最多有11个,5月和6月没有超强台风,超强台风个数从6—10月逐渐增多(图2)。这与某学者提出的快速加强台风特征里所得的统计结果相似。

分析El Ni?o年和La Ni?a年5—10月西北太平洋超强台风每月最大强度平均值,其中El Ni?o年在10月最高,为142 konts,8月最低,为124 konts;La Ni?a年也在10月最高,为141 konts,5月和6月La Ni?a年因无超强台风,所以强度在115 konts以下。

除9月外,其余5个月La Nina年西北太平洋超强台风最大平均强度均比El Ni?o年小。可见,El Ni?o年超强台风数量、最大平均强度均比La Ni?a年高[3]。

3 两类ENSO大气环流和海洋的背景场特征

3.1 季风槽

季风槽是赤道气流与信风气流交汇区,具有上层涡度较小、下层涡度较大、对流活跃的环流特征,以及季风槽区垂直切变较小,非常适合生成热带气旋。El Ni?o年季风槽从23°N、100°E附近向东延伸到8°N、150°E,季风槽长且深,更靠近西北太平洋东部,槽区环流异常使大气低层涡度增大,热带气旋更易生成和发展。在El Ni?o年夏季,南半球经赤道流向西北太平洋的(越赤道气流)气流偏强,使季风槽纬向风辐合加大,增大纬向风对大气扰动作用。所以El Ni?o年热带气旋易生成在西北太平洋偏东偏南位置。La Ni?a年季风槽从23°N,100°E附近向东延伸到3°N,122°E,季风槽相对短且浅,更靠近西北太平洋西部,La Ni?a年夏季,南半球经赤道流向西北太平洋,气流偏弱,使季风槽纬向风辐合减小,季风槽区垂直切变较大,所以La Ni?a年热带气旋更易生成在西北太平洋偏西偏北位置。

3.2 垂直风切变

弱的垂直风切变是热带气旋发展和加强的必要条件之一。El N?o年在15°N~25°N、120°E~145°E范围内垂直风切变比La Ni?a年小,因El Ni?o年热带气旋易生成在西北太平洋偏东偏南位置,所以在向西或西北移动过程中更易遇到垂直风切变较低区域;而La Ni?a年西北太平洋垂直风切变比El Ni?o年大,热带气旋生成位置多在西北太平洋偏西偏北海域,更易遇到垂直风切变较高区域。造成El Ni?o年比La Ni?a年超强台风数量更多、强度更大。

El Ni?o年菲律宾东南区域垂直风切变较大,所以10°N以南很少有热帶气旋和超强台风生成。而菲律宾东北部海域垂直切变较小,相对来说热带气旋和超强台风较多。

3.3 海表面温度

分别对El Ni?o年和La Ni?a年进行海温异常分析(SSTA),El Ni?o年西太平洋(120°E~160°E)SSTA为负值,中东太平洋(170°E~70°W)SSTA为正值,赤道中东太平洋有一暖舌从180°E延伸到80°W,在115°W附近达最大值;La Ni?a年西太平洋SSTA为正值,中东太平洋SSTA为负值,在赤道中东太平洋有一冷舌从180°E延伸到80°W,在130°W附近达最小值。

当赤道中东太平洋SSTA为正值时(暖异常),太平洋东西向海温差值减小。赤道信风和沃克(Walker Circulation)环流受抑制,赤道辐合带减小,赤道太平洋对流活动受阻,更多水汽会通过赤道东风传输到西北太平洋上,更多热量也通过热带波动聚集在西北太平洋上。并且因沃克环流变弱,致使上升支减弱且位置偏东,使热带气旋生成位置更倾向西北太平洋东部流域,使其向西北移动过程中有更多发展时间,导致El Ni?o年比La Ni?a年热带气旋强度和持续时间更大。

4 小结

(1)1963—2012年西北太平洋共有1 477次热带气旋活动,其中7—10月热带气旋活动占总数67.8%,表明西北太平洋热带气旋活动呈现春冬季少、夏秋季多的显著季节变化特征。

(2)El Ni?o年季风槽长且深,更靠近西北太平洋东部,所以热带气旋易生成在西北太平洋偏东偏南位置;La Ni?a年季风槽短且浅,更靠近西北太平洋西部,热带气旋易生成在西北太平洋偏西偏北位置。

(3)与La Ni?a年相比,El Ni?o年热带气旋强度大、持续时间长、超强台风个数多。这与El Ni?o年热带气旋向西或西北移动过程中易遇垂直风切变较低区域有关,又与El Ni?o年赤道中东太平洋(170°E~70°W)SSTA为正值、更利于热带气旋发展有关。

参考文献

[1] 周俊华,史培军.1949—1999年西北太平洋热带气旋活动时空分异研究[J].自然灾害学报,2002,11(3):45–50.

[2] 何敏,宋文玲,陈兴芳.厄尔尼诺和反厄尔尼诺事件与西北太平洋台风活动[J].热带气象学报,1999,15(1):17–25.

[3] 雷小途,陈联寿.西北太平洋热带气旋活动的纬度分布特征[J].应用气象学报,2002,13(2):218–227.

责任编辑:黄艳飞