农业作物稻和棉花基因专利预警平台构建初探

2020-05-11董博张陆军孔谦许昌有李健魏文康

董博 张陆军 孔谦 许昌有 李健 魏文康

摘要 专利预警属于利用专利预警平台实现对风险的检测、识别、诊断和评价的风险管理。本论文收集了中国、美国、欧洲专利局以及WIPO专利数据库中稻和棉花的基因专利,利用著录项和技术项等进行组合,绘制专利地图。通过对专利地图的对比、分析和研究,做出预测和判断,从而得到可利用的技术水平、动态、发展趋势等情报,为行业制定经营战略、专利战略、选定开发目标等服务,也为政府相关主管部门提供决策依据。

关键词 农业作物稻;棉花基因;专利预警

中图分类号:D9 文献标识码:A 文章编号:2095–3305(2020)08–0–04

Abstract Patent early warning is a risk management that uses the patent early warning platform to realize the detection, identification, diagnosis and evaluation of risks. This thesis collects the genetic patents of rice and cotton in the patent databases of China, the United States, the European Patent Office, and WIPO, and combines the description items and technical items to draw the patent map. Through the comparison, analysis and research of patent maps, predictions and judgments can be made, so as to obtain the available technical level, dynamics, development trends and other information to formulate business strategies, patent strategies, select development goals for the industry and provide the basis for decision-making of relevant government departments.

Key words Agricultural crop; Rice; Cotton gene; Patent early warning

DOI:10.19383/j.cnki.nyzhyj.2020.08.004

1 專利预警、预警平台、预警战略及意义

狭义的专利预警是指企业在产品“走出去”的过程中评估专利侵权风险并采取防范措施,尽可能降低侵权诉讼可能性的机制。广义的专利预警是指企业在生产、经营全过程中进行专利情报分析,提前对专利风险进行警示和主动防范的机制。后者的含义不光包括产品进出口和参展的过程中降低法律风险性,而且还渗透了上游的研发过程和企业的资本运作中。研发过程中的专利预警措施包括创新路线的选择、涉嫌侵权方案的规避、高质量专利申请文件的撰写等,资本运作过程则涉及对专利价值的评估、专利投资入股和专利资产整合等[1]。

相应的专利预警平台或称为专利预警平台系统,是指企业在研发时设立数据库,了解同一领域、不同国家和地区的专利申请状况,通过多项专利指标布图,判断竞争对手(国家或公司)在某一技术领域的专利件数比例,专利技术的类型,专利技术发展的侧重和趋势,绘制成图表,不仅可以了解同业者的发展方向,避免重合,同时还可在同业者现有专利基础上进行改进,形成自己的专利产品,从而迅速抢占一些专利空白地带[2]。

而专利预警战略是指利用专利预警平台实现对风险的检测、识别、诊断和评价,企业的预控对策人员根据预警分析的信息,组织准备制度标准规章,对危机进行日常监控和提出对策。本质上专利预警战略是企业风险管理的一种。专利预警最大的特点在于它的指引作用,通过搜集、整理、加工数据库中的专利信息,将专利信息的相关著录项目,如申请日、发明人、公开日、IPC分类号、国别等信息录入一张图表(如Excel表)中,通过图表分析,可以直观地看出可利用的技术动态、发展趋势的对比等重要信息,为日后的专利工作提供指引,如为企业进行特定领域的专利研发、国家制定专利战略、停止对某些过时的专利技术的研发、避开外国的强势领域、开发从属专利等,都具有重要意义[3]。

对于农作物产业而言,通过对专利预警平台的解读,可以发现各种专利战略布局中一切可能的空白点,加紧研发,并在上面部署各种类型的专利,从而防止竞争对手抢占该市场领域,占据垄断地位。此外,还可以对大型研发项目的合理性进行验证,对技术可行性进行调查,快速找准潜在合作者,建立交叉许可技术联盟;密切跟踪竞争者,避免专利侵权及诉讼的发生[4]。

对于国家制定科技政策而言,需要通过专利预警平台保护我国的农作物产业,避免一些专利战争的发生。有些跨国公司在其产品进入中国市场之前首先到我国抢注专利,形成专利包围圈,即所谓的“专利圈地”;或者有意放任国内某些企业使用其知识产权,一旦这些企业发展起来,跨国公司就依法提起诉讼,高额索赔。因此,从国家层面来讲,要加强专利预警平台建设,发现重要产业专利缺失的预警警报,通过立法和政策手段,积极主动创新技术,掌握自主知识产权,这样才能掌握技术市场的话语权,彻底改变简单加工、浪费资源的增长模式,最终建设成为创新型国家。

水稻和棉花作为我国主要的粮食作物和经济作物,在世界及我国国民经济中占重要地位。同时两者也是农业技术的重要研究对象和知识产权布局重点。下面对二者的基因专利预警平台的构建进行初步探讨。分析的数据来自中国国知局、美国专利局、欧专局和WIPO的近20年的公开专利数据,检索的关键词为稻(Rice or paddy ORPaddy rice OR Oryza sativa OR Oryza AND seq)和棉花(Cotton OR Gossypium hirsutum AND seq),检索区域为专利文献的独立权利要求。

2 稻相关基因专利预警平台的构建

专利数量最多的年份是2011年,达到峰值53件,这一年由于浙江大学有48件稻基因技术的专利申请,所以呈现突然性的增高;发明人最多的年份是2013年(图1)。

目前,稻基因技术领域的专利件数和发明人数趋势是:总体上呈逐步发展趋势,稻基因技术的发展正处于蓬勃发展时期。随着稻基因组的进一步研究,基因功能得到鉴定,稻的基因专利会有更多增长。2017年后的专利申请由于存在18个月的公开期限,或由于PCT申请还未进入国家阶段,所以不能完全反映当年的专利申请数量,专利动向图在2017年后的走向比较可靠。

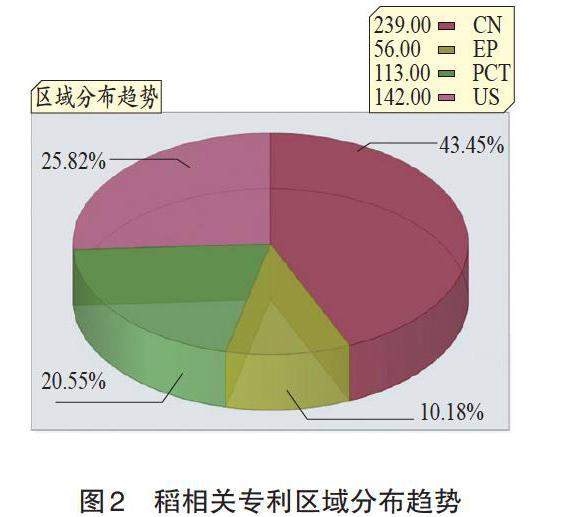

本技术领域专利最多的国家或地区为中国,共有239件专利,占43.45%;其次是美国,为142件专利,占25.82%;PCT申请有113件专利,占20.55%;欧洲专利有56件,占10.18%。表明在稻基因工程技术中,中国和美国拥有的专利申请最多(图2)。

从公司或研究机构稻相关相对研发能力比较分析图可以看出,在该技术领域,专利拥有数量在前5名的公司依次为浙江大学、华中农业大学、National Insitute of Agrobiological Sciences、Monsanto Company、SYNGENTA LTD。中国的稻基因专利主要集中在科研院所和大学中,其中浙江大学由于2011年有48项申请而排在第一位,华中农业大学在国内申请人中位列第二。而国外申请人则是科研机构和公司并重,日本National Institute Of Agrobiological Sciences的申请量位居第三,美国的孟山都公司(Monsanto Technology)排在第四位,瑞士先正达公司(SYNGENTA LTD)位于第五位。孟山都公司和先正达公司拥有较多的基本专利,在世界种植业市场占有很大比例。我国虽然专利数量占优,但是还未形成产业化优势,这个问题值得人们研究。

美国是世界上最早研发转基因水稻的国家,1977年就有专利申请,1984年开始大量增长。中国是1985年开始有专利申请,随后数量迅速增加,1997年以后,申请量直线上升。中国在水稻领域的技术处于世界先进水平。

外国公司稻相关基因专利进入中国的很少,相对来说,日本偏多。日本公司进入中国的专利内容偏向于转座子、启动子、抗盐、雄性不育、改善品质等方面。

在公开的专利中,浙江大学公司的C部专利最多,占所有类别专利数量總和的17.87%。浙江大学主要研究抗白叶枯病、细菌性条斑病等细菌性病害基因抗菌肽、抗稻瘟病和纹枯病真菌性病害基因,也在花色等与生理生长有关基因领域进行研究。华中农大在抗性上如抗病、抗干旱、抗盐,抗冻、抗虫上有较多专利申请;通过改善水稻株型从而达到丰产方面也有较多专利申请;在抗病上主要研究抗白叶枯病、稻瘟病、细菌性条斑病、胡麻叶斑病等(图3)。

稻基因技术专利主要集中在利用基因工程技术导入外源基因方面。这些外源基因的技术要素中占比最大的是导入品质性状改良基因,主要包括在C12N15/29小组中;其次是药用蛋白、抗体、疫苗等基因,如生理生长(花色、激素以及矮化等)有关基因,不育相关基因、花粉特异表达不育基因,特异性启动子、转录因子等基因,这些主要包含在C12N15/52、C12N9/00、C12N15/53、C12N15/53、C07K14/00、C07K14/415、C12N5/04、C12N15/63等中;最后是导入抗病性状基因,如C12N15/31等,还有一些是抗除草剂基因、导入抗逆基因、导入抗虫基因、导入丰产性状改良基因的专利。从导入外源基因的技术发展方向上可以确定今后转基因水稻专利技术的重点,根据转基因水稻生产的实际应用情况以及转基因水稻技术发展趋势,可确认转基因水稻的核心技术是导入提高品质、数量形状基因、抗除草剂基因和抗虫、抗病基因的技术(图4)。

相应的导入外源基因方法专利中涉及的最常用的技术方法集中在载体介导转化的农杆菌介导法方面,这些专利包括在C12N15/09、C12N15/00等中。还有一些专利是涉及通过组织培养技术的植物再生/改良基因型过程的方法或植物细胞和组织,如A01H1/00、C12N5/04。

比较美国和中国的专利,从技术要素上来看,美国研发力量主要集中于抗病、虫、抗除草剂基因和品质形状改良基因,在抗逆基因技术上发展不快。但是在花色等与生理生长有关基因,药用蛋白、抗体等基因,特异性启动子、转录因子等,不育基因、花粉特异表达不育四个方面有较多专利。中国的研发力量主要集中在抗病、抗虫、抗逆基因和丰产形状改良上,抗除草剂专利非常少。在花色等与生理生长有关基因、药用蛋白、抗体等基因,特异性启动子、转录因子等,不育基因,花粉特异表达不育方面也有较多专利。还有极少的减少水稻植株对氮的利用的专利。在抗性上有抗病、虫、盐、高温、低温、干旱、铝毒等,还有耐低水平微量元素如磷营养的专利。丰产性状改良上有通过改善水稻株型实现高产的目的,如改良水稻分蘖角度、叶片卷曲及叶倾角大小、分蘖或分枝的数量等等。

3 棉花相关基因专利预警平台

棉花相关基因专利数量最多的年份是2011年,2014年与2011年的数量十分接近;发明人最多的年份是2014年,其次是2011年。从专利历年分布图可以看到,目前该项技术领域的专利趋势呈现出周期性的特点,专利数量在2011—2016年呈现出1个高峰,2017—2019年相对处于低谷,可见棉花专利的申请量变化还是呈现出一定的周期性特征(图略)。

在棉花专利技术领域,申请量最多的是美国,共有54件专利,占36.73%;其次是PCT程序的专利,共计52件,占35.37%;中国共有33件专利,占22.45%。在棉花基因技术专利数量方面,中国与国外相差不大,但是要注意对外国大公司的基本专利实施专利防御战略(图略)。

在该技术领域,专利拥有数量在前5名的公司依次为:Monsanto Company、Syngenta Participations AG、E.I.du Pont de Nemours and Company、Bayer Bioscience N.V.、Texas Tech University。国外在棉花研究领域多为企业和公司,中国都是科研院所和学校,排名第一、第三和第五的均是美國公司和学校。排名第一位的孟山都公司(Monsanto Company)是一家在业界有名的农业公司,主要业务范围包括种子和基因研究、农业生产力研究。种子和基因研究是孟山都全球种子和生物技术业务,包括了生物技术、育种和基因研究的基因技术平台,农业生产力是由植保产品、家用草坪和园艺除草剂和畜牧业产品组成。孟山都在中国的产品主要有迪卡系列玉米、保铃棉、迪卡系列向日葵、农达除草剂等。根据绿色和平的调查,当前世界上绝大多数转基因作物研发的相关技术都已经被孟山都等少数公司控制,而且这些生物巨头已经通过专利技术和国际公约攻陷了一些国家的粮食控制权[5]。现在阿根廷国内种植的大豆,99%以上是孟山都公司的转基因大豆。阿根廷的农民不仅要为这些转基因大豆付出额外的费用,还可能陷入法律诉讼的泥沼。孟山都公司实际上已经垄断了阿根廷的大豆市场和大豆种子的销售,从中获取了巨额利润。我国一定要注重对棉花基因技术的二次开发,围堵这些大公司的专利进攻,尽量形成交叉许可,维护国家权益。此外,其棉花领域最早的专利申请时间是1992年,研发时间近20年。

排名第二的瑞士先正达公司(Syngenta Participations AG)也是全球最大的农业科技公司之一,总部设于瑞士巴塞尔,2000年由世界著名的瑞士诺华农业公司和英国捷利康农化公司合并而成,主要包括农作物保护和种子营销两部分,其最早的棉花专利申请时间是1999年,研发时间超过10年。

世界排名前三的种子公司(孟山都、杜邦、先正达)的棉花专利申请数量也都位于前三的位置,可以看出,这些公司均对专利相当重视,也都有相应的专利战略来支撑产业发展。

外国公司专利进入中国的很少,孟山都公司和先正达公司申请的都是关于抗虫的专利。

我国应多关注上述五家公司的研究动态,密切跟踪他们发表的论文或文章。

从图5中分析的专利所属IPC分类可看出:该领域专利主要集中在C分类中。孟山都公司的专利内容多与改善棉花的纤维品质有关,也有抗虫、耐除草剂的基因专利。瑞士先正达公司的专利内容也多为改善棉纤维品质及启动子方面。中国的专利内容偏向于基因和该基因的抗性功能如抗氧化、防早衰、抗厌氧、抗病虫害等,以及启动子的研究。从中可以看出,未来棉花的研究可能集中于改善棉纤维品质、抗性方面(图5)。

4 稻和棉花基因专利预警平台的启示

4.1 重视物种多样性资源的利用

我国的生物多样性举世瞩目,对应的基因资源也十分丰富。但是,近年来国外对我国基因资源的剽窃已经对生物产业知识产权保护带来了巨大的挑战,给我国生物产业的发展带来了巨大的经济损失。例如,美国孟山都公司违背了知情同意的准则,利用我国野生大豆品种,从美国农业部(USDA)种质库里获得中国野生大豆种质材料PI407305,并运用分子生物技术进行检测和分析研究,发现了与控制大豆高产性状密切相关的基因。1998年10月1日,孟山都公司向美国专利局提交了一项名为“高产大豆及其栽培和检测方法”的专利申请,该申请共含有64项权利要求,申请范围涵盖了所有含有这些标记基因的大豆及其后代,具有相关高产性状的育种方法及所有引入该标记基因的作物。该专利大多数权利要求获得批准授权,这意味着孟山都公司对使用这种标记基因的所有大豆的研究生产具有专利垄断权,将对中国的大豆研究和生产造成巨大的侵害[6]。

这些事实提醒人们要加紧对我国特有的生物基因资源进行保护和研究,发现其中有市场价值的基因及功能并申请专利,加紧相关配套法规特别是专利法的完善,使我国的特有生物资源转变成知识产权战略上的坚固城池,促进这些基因专利技术的产业化,使其发挥应有的市场价值,促进我国经济社会的发展。

4.2 农作物基因专利池的构建

构建我国特有的基因及功能专利的专利池是,促进农业基因技术快速发展的重要手段。例如,农业生物技术领域的金水稻事件是人们对基因专利中的专利丛(patent thickets,指研发中不同的权利人对同一专利产品各自拥有独立的专利权,而这些专利权间存在复杂的嵌套和许可问题,从而加大了产品研发的难度,降低了专利成果的利用率)现象进行协商,从而提供专利池这种保护模式的、富有启发意义的案例。经过了遗传学修饰,使之呈黄色,因此该基因工程改造的水稻被称为金水稻。Potrykus想将金水稻的遗传学材料转移到发展中国家进行进一步培育,进而将该性状导入这些发展中国家消费的本土品种中。但是,金水稻所包含的70个专利分别属于32个不同的公司和大学,为了实现对这些专利的应用,Potrykus经过与69个关键专利持有者的洽谈,达成了一项协议,允许Potrykus在发展中国家免费转让许可权,并有权进行子许可。他们自发建立了一个人道主义委员会来协助金水稻相关的管理和决策。到目前为止,Potrykus公司已经向亚洲发展中国家的有关机构授予了大约20个主要专利许可。金水稻案例证明:在私营和公共组织的合作下,可以以单个专利许可的形式建立一种非营利的、人道主义的专利池来应对专利丛问题,有效促进农作物基因专利的产业化发展[7]。

参考文献

[1] 张勇.专利预警[M].北京:知识产权出版社,2015

[2] 李国春.中国企业专利预警系统的构建研究[D].天津:天津大学,2007.

[3] 裴韶光,刘建权,田刚领.新背景下企业实施知识产权战略的几点探讨[J].经济研究导刊,2011(14):32–33.

[4] 周中林.中国农业龙头企业技术创新战略类型选择探析[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2007,8(3):22–25.

[5] 王晓浒,陈小霞,刘晓斌.生物技术发明专利态势分析[J].科学观察,2008(2):19–25.

[6] 曹然然.对中国农业植物品种权保护的法律思考[J].黑龙江八一农垦大学学报,2012(5):89–92,103.

[7] 李升伟.专利池及其在遗传学领域的应用[J].生物技术世界,2007(1):67–70.

责任编辑:黄艳飞