行动至上,事在人为

2020-05-11王淦生

王淦生

文 题

阅读下面的文字,根据要求作文。

材料一:全国首档精准扶贫公益纪实节目《我们在行动》开播两年以来,先后走访了全国各地的18个贫困县,68名“零片酬”明星和企业家参与其中,通过深入贫困县下乡选品、研发包装、订货推广等步骤,切实帮助贫困村村民寻找脱贫致富道路。正如习近平总书记所说:“脚下沾有多少泥土,心中就沉淀多少真情。”

材料二:据调查,曾经一度被市民吐槽“苦不堪言”的居民生活垃圾分类,实施半年以来,已有七成以上的市民表示能够接受并自觉实行,正如那句公益广告语所言:“以行动号召行动,人人都是志愿者。”

材料三:“我太难了”是一句网络流行语,源自题为“我太难了,最近我压力很大”的一个小视频。“我太难了”的走红,从某个层面上表达了当代人对于生活困境产生的焦虑和无力感。

以上材料触发了你怎样的思考和感悟?请据此写一篇文章。

要求:①角度自选,立意自定,标题自拟。②诗歌之外,文体不限。③不少于800字。④不得抄袭、套作。

导 写

这是一篇介于任务驱动型作文与新材料作文之间的材料作文。作为任务驱动型作文,它的“任务”限制并不严,只要写出对材料的“思考和感悟”即可;作为新材料作文,它又给了三则真实的新闻材料作为触发点。所以它比一般的任务驱动型作文要求要宽泛,又要比一般的新材料作文的立意和取材范围略窄一些。一句话就是,“思考和感悟”要源自这三则材料,但写作内容可以作适度拓展,只要不超出这三则材料所蕴含的意旨就行。

这三则材料实际上是从不同角度揭示了一个道理:事在人为。只要付诸行动,我们就能攻克任何贫困的堡垒,打赢扶贫攻坚战;只要付诸行动,我们就能欣然接受原先觉得“苦不堪言”的事,甚至养成“自觉的习惯”;只要付诸行动,我们就能冲破困境消除焦虑,让难题迎刃而解。不同的是,前两则材料是正面展现,第三则是从反面表现的。

既然是写“感悟和思考”,那么文章的体裁还是选择议论文或议论性散文为好。古今中外的名人名言、典型案例和人物事迹为我们提供了众多论据。论证时可以引证与例证相结合,正面与反面相结合,比喻和类比相结合……无论从主题阐发或论证手法运用上看,这篇文章的写作难度都不算太大。

名言类

1.天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣;不为,则易者亦难矣。

——彭端淑

2.人生来就是为行动的,就像火总向上腾,石头总往下落。对人来说,一无行动,也就等于他并不存在。

——伏尔泰

3.现实是此岸,理想是彼岸,中间隔着湍急的河流,行动则是架在川上的桥梁。

——克雷洛夫

4.一步实际行动比一打纲领更重要。

——马克思

5.行是知之始,知是行之成。

——陶行知

事件类

1.梁丘据谓晏子曰:“吾至死不及夫子矣!”晏子曰:“婴闻之,为者常成,行者常至。婴非有异于人也。常为而不置,常行而不休者,故難及也?”

启示:做才有可能成功,走才有可能到达,否则,至死不及。

2.美国总统林肯曾在给朋友的信中谈到幼年的一段经历:

我父亲在西雅图有一处农场,上面有许多石头。正因为如此,父亲才以较低的价格买下了它。一天,母亲建议把上面的石头搬走。父亲说,如果可以搬走的话,主人就不会卖给我们了,它们是一座小山头,都与大山连着。一年,父亲去城里买马,母亲就带着我们在农场劳动。母亲说:“让我们把这些碍事的东西搬走,好吗?”于是我们开始挖那一块块石头。不长时间,就把它们弄走了,因为它们并不是父亲想象的是山头,而是一块块孤零零的石头,只要往下挖一英尺,就可以把它们晃动。

启示:你把事情看得繁难,是因为你没有付出任何行动。

3.俄国作家冈察洛夫的名著《奥勃洛摩夫》中的主人公奥勃洛摩夫是个年轻的地主,他有善良、温和的一面,也受过教育,但是农奴制度使他在彼得堡醉生梦死的寄生生活中变成了一条懒虫、一个废物。他留恋行将崩溃的旧制度,对新变化麻木不仁,他也想“改革”,却徒有美丽的幻想,实际上什么事也不干,害怕生活中微小的变化破坏了他的安宁。甚至连爱情和友谊也难以焕发起他的精神和兴致,帮他从浑浑疆噩的生活中解脱出来。

启示:梦想再绚丽,若没有行动来支撑,最终只能一事无成。

人物类

诺贝尔

诺贝尔决心把烈性炸药改造成安全炸药。

1862年夏天,他开始了对硝化甘油的研究。这是一个充满危险的艰苦历程,死亡的危险时时陪伴着他。一次,实验炸药发生了爆炸事故,实验室被炸得无影无踪,5个助手全部遇难,他最小的弟弟也未能幸免。但是,诺贝尔百折不挠,他把实验室搬到市郊湖中的一艘船上继续实验。经过长期研究,他终于发现了一种非常容易引起爆炸的物质——雷酸汞,他用雷酸汞做成炸药的引爆物,成功地解决了炸药的引爆问题,这就是雷管的发明。

它是诺贝尔科学道路上的一次重大突破。

启示:从危险走向坦途不是靠消极等待而是靠积极行动。

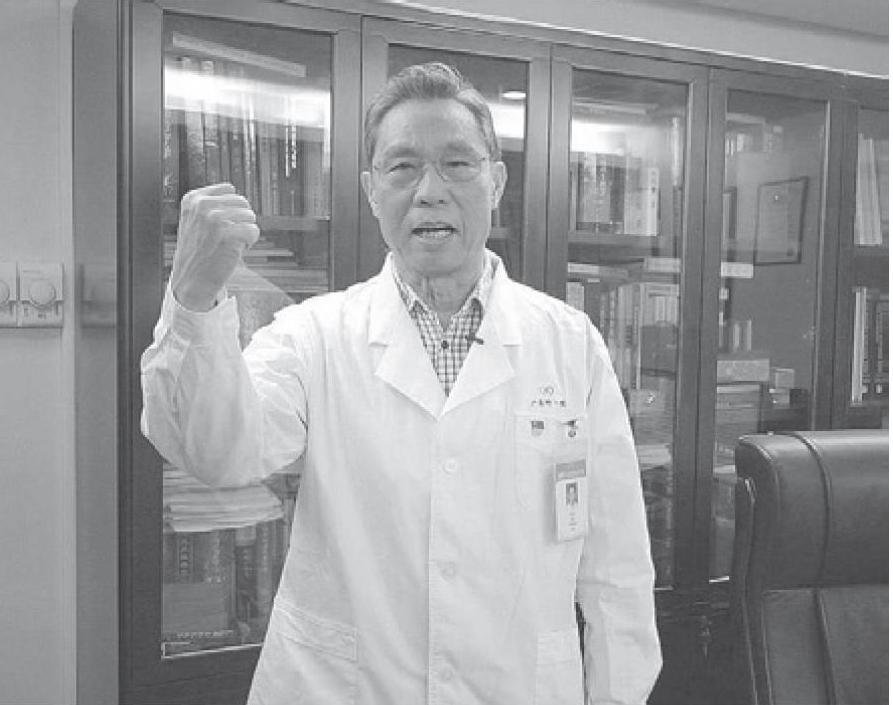

钟南山

2003年,是他最先报告非典病例;也是他最先建立第一间隔离病房,对非典病人进行隔离;还是他最早制定出非典临床诊断标准,最早总结出救治方案;更是他最早创造了抢救成功的案例……他,就是钟南山。钟南山的“敢医”让广东从SARS的“源头”变成了SARS全球病死率最低的地方。

2020年,当我们再一次面临新冠疫情的考验,钟南山又再一次成为“逆行者”。1月18日,他一边告诫群众“没什么特殊情况,不要去武汉”,一边挤在高铁餐车的一角,昼夜兼程赶往武汉。

钟南山的行动就像一针镇定剂,不管是在17年前的抗击SARS中,还是在17年后的这次抗击疫情中,他都是最受欢迎的全民英雄!

启示:关键时刻的果敢行动赢得的是一个个鲜活的生命!

奏响“有效行动”的华章

浙江一考生

巴尔扎克在探讨人如何才能提升和进步的时候提出过两种方式,那就是:必须做鹰,或者做爬行动物。大作家的比喻非常直白:你有一飞冲天的本领,你就做鹰,否则就得像爬行动物一样踏踏实实摸索着向前——但不管哪一种,行动是你的首要条件。

一个人来到世界上,每一分每一秒都离不开行动——追求我们所希冀的,抵御我们所厌弃的。但是囿于认知和本领,我们的行动未必都是合理的、有效的,因此,让行动更有效、有益,才能冲破重重难关,奔向理想境界。

在漫漫人生路上,我们经历的甜蜜美好,或是困苦艰难,无不是我们各自的行动所触发的反馈。如此说来,突破重峦叠嶂的必要条件便是选择正确的路径和有效的行为方式。

当然,人非圣贤,现实中多数人都不是一飞冲天的“鹰”,而需要摸索着爬行。也许有人会嗤笑那些慢慢摸索正确道路的人,他们往往自命不凡地认为自己做出的选择既快速又便捷,只要坚持自己的选择即可攻破难关,无往不胜。殊不知这类人其实才是无知的代表,若是如此这般便可以轻易触碰到成功,那为何还会有恒河沙数的人饱尝失败的苦果?细究原因,就是没有逃出各种无谓行动的牢笼。而冲破这一牢笼的窍门就在于行动的有效性。人们一旦觅得这窍门,便能化难为易。

托马斯·卡莱尔曾经说过:“在生活中,真正的问题不在于我们得到什么,而在于我们做什么。”一语理清了无数缠绕在我们头脑中的困惑。人们在生活中不是不懂得思考解决问题的方法,而是未能清晰地认识到应该去寻找一条怎样的路径,最高效地达到自己的目的。显而易见,这种寻找就好比严谨的律师在上庭前的充足准备,有此准备才能在法庭上给对手以致命一擊。因此,只是待在山脚仰头对着看似无法攀登的高山感叹危乎高哉没有丝毫作用,只有细致分析、规划出较为有效的行动方案并付诸行动,才有希望登临绝顶俯瞰群山。

有效的行动能使难题迎刃而解,但一味追求捷径却又走向了偏颇的一面。这就好比人们耳熟能详的猴子捞月的故事。井中捞月的确比浩大的登月工程省时省力,但它除了“止增笑耳”外一无所获——这同样是一种无效行动。而已经开播近两年的公益纪实节目《我们在行动》就做得很好。无论是明星还是企业家都认真地让“脚下沾上泥土”——深入民间为贫困的村民献上最得力的帮助,助他们踏上致富之路。这一有效的行动好似空气一般渗透在需要帮助的人们生活的各个角落,大家齐心协力征服了曾被视为高不可攀的贫困这座大山。

这是一条令人心驰神往的通向成功的路径。当你沉溺于慵懒的生活而不知抓紧时机行动时,当你执迷于无用的努力而不知回头尝试新的方法时,应时时告诫自己:找到最有效的路径,采取最有效的行动,去铲除前进路途上的丛丛荆棘!

身处喧嚣之中的年轻人更应该奏响“有效行动”的华章,先从“爬行动物”做起,再进化成一飞冲天的“鹰”!

点 评

习作重点抓住第一则材料,鞭辟入里地阐述了这样一个主题:人们只有找到有效的行动方式才能攻克前进路上的艰难险阻,抵达理想的目标。文章的长处是议论分析,作者没有过多援引各种论据,而是紧扣巴尔扎克的一句名言,以“爬行动物”和“鹰”分别比喻摸索有效的行为方式的探求者和掌握了有效方法的成功者,分析层层递进,论证深入浅出,饶有理趣,令人易于接受。