载人深潜 探海之梦成现实

2020-05-11梁伟

梁伟

地球生命的發源地在哪?海洋!

地球上有71%至72%的面积被海洋覆盖,这其中深度超过一千米的海洋面积占了整个海洋面积的90%。可以说在地球上绝大部分地区是人类没有涉足的,但是在这些人类没有涉足的广大区域里,却有着极其丰富的资源。尤其是油气资源,随着陆地上的油气资源渐渐枯竭,人类必定会将目光转向海洋,这也是众多的海上油田拔地而起的关键所在。

当下,科技实力已经成为一个国家是否强盛的重要标志,拥有其他国家无法拥有的科技力量,比如深海探测器,就成了一个国家最重要的硬实力。改革开放以来,我国的海洋科考发生了巨大变化,尤其在深海探测方面,飞速发展。深海探测的广度和深度不断突破,海洋科考方面取得了重大的进展和新发现,实现了质的飞跃。载人深潜也迅速发展,为我国建设海洋强国提供重要支撑。

一切从头开始

我国的载人深潜项目最初于1992年提出。当时,中船重工702研究所多次向科技部提出报告,希望开始研制载人深潜器。可不曾想到的是,这一项目的论证过程整整持续了10年。2001年,载人深潜器项目峰回路转。

那年1月,中国工程院院士、原702所所长吴有生致电徐芑南,几天前,中国工程院组织了深海载人运载器的院士及综合部门领导的座谈会,“会议开得很成功,项目马上就要立项了!”他们想来想去,还是想请已退休5年的徐芑南担任项目的总设计师。

“他是深潜器总师的最合适人选。”几乎所有的同行都这样认为。潜水器根据是否载人,分为无人、载人潜水器;根据与母船的联系方式,分为有缆和无缆潜水器。几乎所有种类的潜水器,徐芑南都做过。1980年代,他曾先后担任了5项载人和无人水下潜水器的总设计师和副总设计师,有丰富的设计经验。

2002年,本已退休的徐芑南加入到“蛟龙号”团队。按国家863计划管理办法的规定,对项目专家组成员的年龄有一定限制。但徐芑南挑起总师这个担子时已经66岁,已属破例。“蛟龙号”潜水器从设计到制造、海试,前后涉及100多个单位,其中,中国大洋矿产资源研究开发协会、中国船舶重工集团第702所、第701所、中科院声学所和沈阳自动化所、海洋局北海分局、南海分局等单位承担了主要的研发与海试工作。

要知道,“蛟龙号”的分系统有12个,每个都需要主任设计师。由于国外技术封锁,“蛟龙号”从最初设计到最终海试,都得自己做。所有这些,都需要一支团队来完成,而不是靠几个人的单打独斗。徐芑南就和第一副总设计师、702所副所长崔维成商量,将几位已经退休的老研究员请了回来,并加紧培养年轻人。

2001年,“蛟龙号”深海载人潜水器首席潜航员、全海深载人潜水器总设计师叶聪刚从哈尔滨工程大学船舶工程系毕业,进入中船重工集团公司702所工作。“702所是一个理论试验研究的高地,我是奔着新型船舶去的。你让我画一个10万吨的散货船,那就是一个机械的作业,没有任何挑战,我希望的是用自己的工具去做一些有意思的事,创造新的事物!”说起自己选择702所的初衷,叶聪若有所思。

事实证明,叶聪的这个选择找到了适合自己的路。刚进所的他被分到水下工程研发部门,参与潜水器的研发,这对叶聪来说“如鱼得水”,因为他在学校接触过潜艇,对潜艇的特点略知一二。

“我的学习背景非常有利于自己在这个领域开展工作,我在学校学的设计为我在新船型的研发上奠定了基础,更好地去解决问题。用户给你一个需求,你要把它分解,从时间上要确定完成任务需要多少个步骤,涉及到多少个设备,从空间上来讲设备要安排一个合适的体积、能量、信号、接口关系畅通……我认为这个工作跟我的个人兴趣、专业背景、个人特长都很符合,感觉很棒!”叶聪笑着说。

叶聪的部门选择了从载人潜水器介入。拥有超大深度载人潜水器并具备作业能力,是一个国家深海技术水平的综合体现。这个领域在国内是空白,没有专家,就把专业强、有潜力的人组织到一起,有几十年工程经验的设计师,也有像叶聪这样刚走出校门、零经验的大学生。就在这样的氛围中,所有人没有界限,也没有等级观念,倾注全部的热情和力量——叶聪这一张“白纸”也在短短的一年中变得色彩斑斓。

徐芑南充分运用自己丰富的经验,着眼全局,统筹谋划,严格遵循“计算分析、专家咨询、样机试验、实物考核”的研制程序,确保“下得去,能作业;上得来,保安全”的总体设计理念充分落实。

当这个团队拿出了“蛟龙号”的草图,震惊全国。“蛟龙号”顺利立项,开始了真正的研制,而且他们的目标深度还是世界第一的7000米,这对于一个探访深海只有几百米历史的背景来说,外国人都觉得是天方夜谭。

“所以在当时,要想和国外交流还是比较困难的,因为你没有达到那个高度,别人都俯视着你,技术上的壁垒唯有自己攻关,有时候甚至只能从外国的画报上看看门道。”

对于这个年轻的团队来说,要想从草图变成装置图,是一个相当艰难的过程,而当时面临的最大困难就是没有一个具体的标准,所有的一切都是从零开始。不管是设计还是技术,都要拿出好几套方案,而每一个阶段的设计都是一个非常严谨的过程。这样一个学习的过程对叶聪来说比在学校更为印象深刻。

“研发过程中,国外的手段我们不了解,但我们可以利用国内已有的、类似的潜艇来借鉴。为了保障安全我们有很多备份措施,做很多设计,如果第一措施失效,那么它的备份措施是什么,然后这个备份措施是并行的备份,还是串行的备份,这些事情都会考虑。我们做了大量的工作,基本上把可以用的手段都用上了。”叶聪回忆道。

在众多科学家、工程师、设计师的努力下,“蛟龙号”布置图在2005年跃然纸上,很快又变成了装配图。2006年底,它的详细设计顺利通过,不同的部件在不同的地方加工生产,然后全部运到无锡进行组装。两年之后,“蛟龍号”就可以在陆上“干活”了。

从600到7062

在“蛟龙号”下海以前,中国潜水器下潜的最深纪录只有600米。

2009年8月,“蛟龙号”要下海了,主驾人选也随即公布。在很多人看来,叶聪当选是众望所归:他是设计师,对潜器熟悉了解;他是指挥部成员,和指挥部沟通不会有问题;另外,他也是有经验的潜航员……

“第一次下潜很浅,才38米,然后慢慢的越来越深,这是一个计划非常周密的事情,并不只是要下潜多少米,还要调试一些参数等。总体来讲试验的进程没有遇到很多的波折。”叶聪说,“潜水器会用计算机来记录我的每一个操作,然后指挥部每一次开会做的第一件事情,就是由我来汇报在现场的操作和当时的感受,我会有自己的判断。指挥部的成员在接受了这些信息以后开始讨论和分析,看看有什么需要改进的地方。”

年逾七旬的徐芑南坚持要求上船坐镇指挥,他拖着装满药品、氧气机、血压计等医疗器械的拉杆箱,和科研团队坚守在一起。他在水面的指挥调度清晰沉稳,成为试验成功的重要保障。在两个多月的海试中,试验现场到处都有他的身影,检查设备、交流技术问题、推敲下潜步骤等,不放过任何可能出现的隐患。每次潜器下水,他从不安稳地坐在指挥室里,而是一连几小时值守在水面控制室里,,不放过水声通信传回来的每一句语音。

38米、50米、300米……一年多的时间,“蛟龙号”潜水器慢慢向下“深入”。在先后进行的37次载人深潜试验中,有28次都是叶聪驾驶潜水器,不断改进、验证。他们会对海区做调查,包括风向、海水深度、盐度、密度等等,用叶聪的话说,“我们也不是去一个完全未知的区域。”

深潜试验流程复杂,项目庞大。每当下潜的头一天,几名试航员都要依照操作计划再三沟通,完全消化。第二天清晨,工作人员部署完毕后,首先要在后甲板上对潜水器进行检查。每次检查都需要填很多表格,一旦发现一项检查结果有问题,就需要及时检修。

紧接着,船尾的A字架吊车会将潜水器小心地布放到海面上,潜航员再次进行水面检查,完成一份长长的检测表格后,真正的潜水才开始。下潜过程是一个匀速运动,每次试验依据不同要求,潜水器驾驶员和水面支持母船隔5分钟或者20分钟都可能进行一次通话。3700米的下潜过程大约需要100分钟,在海底工作约四五个小时。

2010年8月26日,科技部与国家海洋局联合发布消息——中国制造的“蛟龙号”载人潜水器载着3名试航员进行3000米级海试取得成功,最大下潜深度达到3759米,这标志着我国成为继美、法、俄、日之后第五个掌握3500米以上大深度载人深潜技术的国家。

2011年7月26日,“蛟龙号”载人潜水器历时6个半小时,成功突破5000米水深,最大深度达到5057米,创造中国载人深潜新纪录。舱门开启时,借助伸入的一个钢梯,主驾驶叶聪第一个从狭窄的圆形舱门爬了出来,脸上带着笑容。其次是杨波,最后是“蛟龙号”上浮回程时的主驾驶付文韬。3名创造潜海新纪录的潜航员随后展开一面五星红旗,一起紧紧拉住,“向阳红09”船上的所有人员齐声欢呼起来。

“蛟龙”号下潜到海底后,完成了多项作业,并且多次“坐”在海底,对海底生物进行拍照,将图像及时传回海上。潜航员在5000米水深时对潜水器水下各项功能进行了验证,为后续第三次下潜并开展海底观测和取样等水下科考作业奠定基础。

相比去年的3000米级海试,这次海试任务将更有挑战性:试验海区距离祖国大陆约1万公里,船舶单程航行时间达到半个月;海区试验环境相对较远,增加了海况的复杂性;5000米水深考验深潜器受压性能和通讯能力。据载人深潜器总设计师、中国船舶重工集团公司第702研究所研究员徐芑南介绍,“深度和难度是成正比的,随着下潜深度越深,通讯也将受到更大考验。海水的压力给深潜器的结构、材料等方面提出了很高要求。”

2012年6月15日早上7时,中国3名试航员乘“蛟龙号”载人潜水器开始进行7000米级海试第一次下潜试验。承担第一次下潜任务的是潜航员主驾驶叶聪,潜航员傅文韬和唐嘉陵。按计划,此次海试安排6次下潜,并冲击7000米深度。

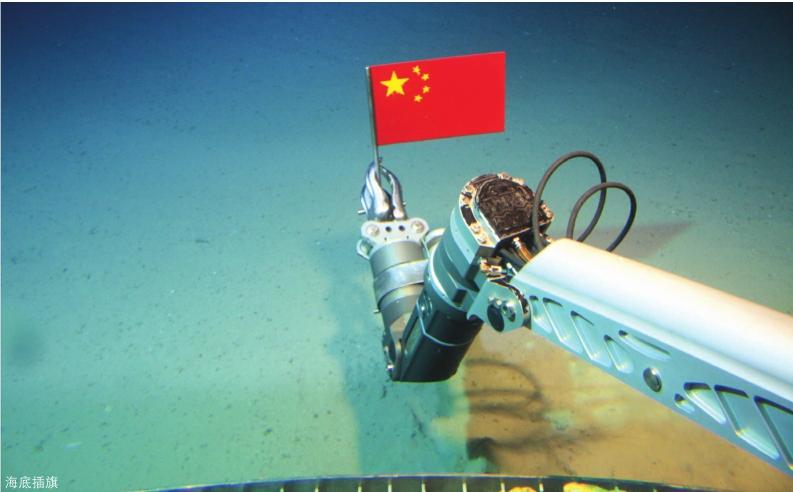

2012年6月27日,“蛟龙号”在进行的7000米级海试第5次下潜试验中,最大下潜深度达到7062米,这也创下了世界同类作业型潜水器的最大下潜深度纪录。下潜试验全程历时695分钟,进行了标志物布放、测深测扫等作业,并从海底取回了三个海水样品、两个沉积物样品和一个生物样品。16点40分,叶聪驾驶的潜水器返回试验母船甲板。

“蛟龙号”试验性应用航次起航

2013年6月10日,“向阳红09”号母船搭载着“蛟龙号”载人潜水器,缓缓离开江阴苏南国际码头,前往南海和太平洋,执行首个试验性应用航次任务。“试验性应用最大的亮点,在于搭载科学家下潜。这标志着"蛟龙号"将真正发挥科研平台的作用。”蛟龙号试验性应用航次现场总指挥刘峰说。

“蛟龙号”试验性应用航次,分为3个航段,历时103天。第一航段,在中国南海进行长基线定位系统的功能试验;第二航段,在东北太平洋中国大洋协会多金属结核勘探合同区,重点开展近底生物调查、地质取样、海底摄像及海底沉积物剂量反应试验;第三航段,在西太平洋中国大洋协会富钴结壳申请区,利用照相、摄像、声学地形测量等手段,进行近底测量和取样,获取海山区环境参数。

值得关注的是,“蛟龙号”此次将变身为“深海出租车”,搭载14名科学家下潜。“经过安全教育、技能培训,他们已经具备下潜条件。”“蛟龙号”副总设计师胡震表示科学家们在无锡中船重工702所进行了系统培训,“科学家们的前期培训虽然不复杂,却带着重要的任务,那就是,万一潜航员出现突发状况,科学家们要学会自救,并保证潜水器重回海面。”

由此,与之前“挑战深度”不同,“蛟龙号”这次要为深海科研服务,为科学家服务,专门进行了改装。通过改进,“蛟龙号”的机械手更加灵活有力,以便从海底抓取更多样品;改造了声呐测量装置,让“蛟龙号”在海底更为认路;进一步增强探照灯源,让“蛟龙号”的“目光”在海底覆盖更广。“通过试验性应用航次,‘蛟龙号逐步提高作业能力,改进作业方法,加速潜水器新技术的应用,让潜水器更加贴近科学试验的实际需要。”

至此,“蛟龙号”自应用以来,先后在七大海区开展了152次成功下潜,主要为国家海洋局大洋协会深海资源勘探计划、环境调查计划、国家科技部973计划、中科院深海先導计划、国家自然科学基金委南海深部计划五大计划提供了技术和装备支撑。作业覆盖海山、冷泉、热液、洋中脊、海沟、海盆等典型海底区域,深海科技成果丰硕,获取了海量珍贵视像数据资料和高精度定位的地质与生物等样品。深潜工程技术保障队伍和深潜科学家队伍不断壮大,安全管理制度趋于完善,多系统、多任务的工作格局已经形成,为业务化运行跨出了坚实一步。

2018年,我国自主研发的“海龙Ⅲ”无人缆控潜水器(ROV)在西北太平洋海山区成功实施5次深海下潜,标志着其试验性应用成功。“海龙号”无人有缆控潜水器、“潜龙号”无人无缆潜水器和“蛟龙号”载人潜水器被称为“蛟龙探海”工程“三龙”,是我国的深海重器。一大批深海观测和探测装备取得突破,并开展了实质性应用;“潜龙三号”在“潜龙二号”基础上进行了优化升级,是目前我国最先进的无人无缆潜水器。在深海复杂地形进行资源环境勘查时,“潜龙三号”具备微地貌成图、温盐深探测、甲烷探测等功能;“深海勇士”号的关键部件国产化率达91.3%,主要部件国产化率达86.4%。

徐芑南说:“党的十九大报告做出‘加快建设海洋强国的部署。所以我国载人深潜发展应加速,向海洋最深处挺进,同时还需加快发展无人深潜技术,以新一代人工智能等先进技术为创新引领,构建载人、无人优势互补、协同作业的潜水器共融体系,来支撑海洋强国建设。目前,科技部已下达了全海深,也就是11000米载人、无人潜水器的研制任务,各项工作正在稳步推进,并且取得了一系列的阶段性成果,我们国家全面实现全海深科学研究与资源勘查的目标已经指日可待。”