食品监管渎职罪司法认定的困境及优化路径

2020-05-11刘睿

刘 睿

(安徽大学 法学院,安徽 合肥 230601)

一、食品监管渎职罪的司法适用现状及问题

食品安全事件频发,不仅严重威胁民众的生产、生活,引发社会恐慌,而且破坏了我国社会主义市场经济秩序,同时,也在不断消解民众对政府食品安全监管的公信力。正是在此背景下,我国于2011年颁布施行了《刑法修正案(八)》,该部修正案秉持惩罚和预防食品犯罪为目的,对第143条生产、销售不符合安全标准的食品罪和第144条生产、销售有毒、有害食品罪的条文内容进行修改,通过降低行为标准、增加量刑情节,以及取消罚金的限额规定,严厉打击危害食品安全的犯罪行为;并增设第408条之一食品监管渎职罪,意在用刑法的威慑力,倒逼食品监管部门和相关责任主体切实履行监管工作,从而保障民众的生命健康权益,促进社会持续稳定发展。

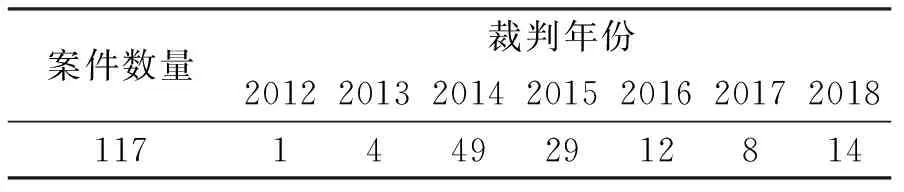

为探讨《刑法修正案(八)》之后,食品监管渎职罪在我国刑事案件中的适用情况,笔者在中国裁判文书网以“食品监管渎职罪”为检索内容,整理了2012年至2018年被判处食品监管渎职罪的案件数量,如表1所示。由此发现,该罪入刑法的第二年,仅一起案件被认定为食品监管渎职罪;而被判处该罪最多的2014年,也仅有49个案例;且近几年有趋向下降之势。显然,这与我国当前危害食品安全犯罪的高发态势无法契合。因此,为探讨该罪名的司法适用困境,笔者对这117份裁判文书的具体内容进行分析,以期寻求食品监管渎职罪正确的司法认定依据,科学回应食品监管人员于庭审中的抗辩理由,并有效规范食品监管人员的职责行为,从而真正落实刑法规制犯罪和保障人权之理念。

表12012年—2018年食品监管渎职罪的司法适用现状

案件数量裁判年份201220132014201520162017201811714492912814

1.责任主体认定不明

案例1:在刘某犯食品监管渎职罪一案中,被告人刘某时任城固县质量技术监督局食品生产监管科负责人。检察院指控,其在食品监管过程中,严重不负责任,致使当地10户14人(均已判刑)在生产豆芽过程中,长期非法添加国家明令禁止的有毒、有害物质,导致生产的有毒有害豆芽大量流入市场销售,给人民群众的身体健康带来隐患,并造成了恶劣社会影响。最终法院判决被告人刘某构成食品监管渎职罪(城固县人民法院一审(2014)城刑初字第00136号刑事判决书)。

案例2:在刘汉洋、陈士明玩忽职守罪一案中,被告人刘某时任连云港市东海质量技术监督局食品生产监管科科长,陈某任该局稽查大队副大队长。检察院指控,两人在对康润公司的专项检查中,未发现康润公司生产、销售的食用油脂中掺有非食品原料,致使王某等人因涉嫌生产、销售有毒有害食品案被公安机关查处,并在互联网上广泛传播,造成恶劣社会影响。最终法院判决两被告人构成玩忽职守罪(东海县人民法院 一审(2014)东刑初字第49号刑事判决书)。

从案例1和2可以看出,被告人均为当地质量技术监督局食品生产监管科工作人员,行为方式相同,危害后果类似,存在食品监管渎职罪与玩忽职守罪之间的竞合,而根据特别法优于普遍法的一般规则,两案最终均应当认定为食品监管渎职罪。然而,同案异判现象出现的关键是否在于:两案中三被告人均属于负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员这一事实难以认定?

2.因果关系判定不清

案例3:在马某1、马某2食品监管渎职罪一案中,两被告人时任安顺市质量技术监督局人员。检察院指控,两被告人对金安公司进行现场核查工作时,违背事实、弄虚作假,做出符合指标的审查结论,后该公司使用大量有毒、有害的非食品原料生产牛油脂,并使其流入市场。辩护人提出,被告人的审查行为与金安公司使用不符合卫生条件的食品原料生产成品油没有因果关系。法院最终认为,两者之间虽不是直接因果关系,但具有间接因果关系,判决两被告构成食品监管渎职罪(安顺市西秀区人民法院 一审(2015)西刑初字第483号刑事判决书)。

案例4:在任尚太、杨柏、黄磊食品监管渎职罪一案中,三被告人时任罗山县卫生监督执法所工作人员。检察院指控,由于三被告人未对新都国际大酒店的食品安全履行监督管理职责,造成当天参加婚宴中的79人发生食物中毒。辩护人指出,即使被告人正确履行监督管理职责,仍然排除不了在抽检时间之外,该酒店就餐人员发生食品中毒的可能性,所以被告人的渎职行为与食物中毒结果之间不存在必然的、直接的因果关系。法院最终审理认为,本案的发生虽有多种原因,但与三被告人的渎职有着必然的因果关系,判决三被告构成食品监管渎职罪(罗山县人民法院一审 (2012)罗刑初字第99号刑事判决书)。

从案例3和4足以看出,食品监管渎职罪案件中,辩护方大多以因果关系作为抗辩理由,而法院对此仅以具有“必然因果关系或间接因果关系”做出回应,并未结合案件做进一步解读:该案中的渎职行为如何必然导致危害结果的发生?间接因果关系可以延伸的范围何以界定?

3.危害后果界定宽泛

案例5:在王某食品监管渎职罪一案中,检察院指控,被告人王某被文山市动物卫生监督所派驻文山市恒泰经贸有限责任公司定点屠宰厂工作期间,严重不负责,监管不到位,导致41211头无《产地检疫合格证明》的生猪进入屠宰厂屠宰,造成有问题的食品和有安全隐患的食品进入市场,引发市民的恐慌,在社会上造成恶劣影响。辩护人指出,以“引发市民恐慌,造成严重社会影响”作为构成本罪的客观要件不符合罪刑法定原则。法院最终认定,本罪规定的其他严重后果应当包括在本行政区域内涉及严重食品安全问题未及时整治,造成恶劣社会影响的情形,判决被告构成食品监管渎职罪(文山市人民法院一审 2018云2601刑初4号刑事判决书)。

案例6:在刘某和袁某食品监管渎职罪一案中,被告人刘某与袁某共同负责监管界首市食品生产企业。检察院指控,二被告人在对精炼食用油脂有限公司进行巡查监督时,未能查明该企业长期使用“地沟油”牛油原料,添加工业用氢氧化钠和工业盐生产食用火锅牛油底料,致使该公司在2010年至2012年间生产大量有毒、有害的“玉兔牌”牛油火锅底料。辩护人指出,无充分证据证实被告人袁某的渎职行为造成重大食品安全事故。法院最终认定,被告人渎职行为导致该公司参与生产、销售有毒、有害的“玉兔牌”牛油火锅底料的曹某乙、郭某等人均被判刑,应当认定为造成其他严重后果(界首市人民法院一审(2014)界刑初字第00330号刑事判决书)。

从案例5和6可以看出,食品监管渎职罪虽为结果犯,但由于法律对该罪结果的规定过于宽泛,实践中对此认识不一,导致这一规定日渐虚置化。换言之,通过法院对辩护意见的回应,似乎只要食品监管人员存在渎职行为,无论造成何种结果,均可被“其他严重后果”这一规定所涵盖。

4.小结

通过对食品监管渎职罪现有裁判内容的分析可知,我国司法实践中关于此罪名的认定存在不同解读,主要症结在于该罪的责任主体认定不明、因果关系界定不清、危害后果规定宽泛,从而导致大量同案不同判现象,以及法院对辩护意见缺乏规范基础和理论逻辑的回应。而这必然会损我国司法权威和司法公正。

二、食品监管渎职罪司法认定的理论探讨

有效的刑事规制本应是提升犯罪成本,威慑犯罪人的最后防线,但现实中过于疲软的立法规定反而滋生了犯罪,并成为犯罪人越轨的催化剂。[1]有鉴于此,目前我国学者试图在理论层面,来探讨食品监管渎职罪司法认定的合理标准。

1.责任主体的认定

根据我国《刑法》第408条之一食品监管渎职罪的条文内容,其责任主体应当为“负有食品安全监督管理职责的国家机关工作人员”。首先,需要厘清“国家机关工作人员”的范围,对此,理论界一直存在身份说、公务说,以及身份与公务并重的学说。其次,何谓“负有食品安全监督管理职责”?有学者认为,刑法作为社会最后保障法,应当严格依据《食品安全法》来认定该罪的责任主体,而根据我国《食品安全法》相关规定,食品监管渎职罪的责任主体应当是:“县级以上人民政府及其本级工商行政管理部门、农业行政部门、食品药品监督管理部门、质量监督部门、卫生行政部门中依照有关法律规定对食品安全实施监督管理的国家行政部门人员。”[2]

2.因果关系的判定

因果关系的正确判定,一直是犯罪构成理论中的关键要素,自然对食品监管渎职罪的认定也至关重要。有学者认为,食品安全的监管存在多个部门分工负责的情况,每个环节都存在不同的食品安全监管内容,当存在多个监管部门同时或先后渎职,而引发多因一果现象时,需要查明每一种渎职行为的原因力大小,以判定危害结果是否应当归因于各阶段的食品监督管理人员。[3]另有学者认为,我国食品监管机关依职责分工的现状,决定了源头监管部门和非源头监管部门的渎职行为与危害食品安全犯罪的结果之间均存在直接或必然的因果关系。[2]

3.危害后果的界定

依据《刑法》规定,食品监管渎职罪的危害后果是“发生重大食品安全事故或者造成其他严重后果”,因此,涉及对“重大食品安全事故”的认定标准和“其他严重后果”的外延确定。有学者认为,“重大食品安全事故的认定”“可以参考我国《食品安全法》《国家食品安全事故应急预案》中的相关规定理解适用。”[4]而对于“其他严重后果”,学者提出,“意指虽未发生重大食品安全事故,但由于食品监管人员的渎职行为,造成其他严重后果的情形,例如造成本地区工作停滞、恶劣不良社会影响等情况。”[5]另有学者则认为,“其他严重后果”必须是与食品安全事故相关的其他后果,且达到严重的标准。”[6]

三、食品监管渎职罪司法认定的优化路径

立法的精细化最终应当在司法层面得以落实,就食品监管渎职罪而言,其司法认定标准应当合乎规范地予以量化和细化,以期在刑事审判中得以适用。

1.责任主体的正确认定

对食品监管渎职罪主体的认定,需要厘清两个层面的问题。其一是对“国家机关工作人员”范围的确定;其二则是对“负有食品安全监督管理职责”范围的确定。

就“国家机关工作人员”范围的确定,笔者认为,需要放置于特定的某类罪名中予以考量。根据我国1997年修正的《刑法》规定,渎职罪的犯罪主体是“国家机关工作人员”,较之1979年《刑法》,其缩小了主体范围。随之显现的问题是,对于不具有国家机关工作人员身份,但在国家机关中日常从事公务的人员,所引发的渎职行为应当如何认定?鉴于司务中存在较多此种情形,2002年12月28日全国人大常委会《关于刑法第九章渎职罪主体的适用问题的解释》扩大了渎职罪的主体范围。从该《解释》内容来看,对“国家机关工作人员”的认定采用的是“公务说”。而食品监管渎职罪作为渎职罪的一种,其条文中的国家机关工作人员的范围应当与该《解释》保持一致。

就“负有食品安全监督管理职责人员”范围的确定,应当与《食品安全法》中的有关规定合理衔接,但囿于本罪的立法原意,断然不能将行政责任主体等同于刑事犯罪主体。诚如大多数学者所言,根据《食品安全法》第142条至145条之规定,负有食品安全监督管理职责的人员范围包括两类:一是县级以上人民政府食品安全监督管理、卫生行政、农业行政等部门直接负责的主管人员和其他直接责任人员;二是县级以上地方人民政府中直接负责的主管人员和其他直接责任人员。笔者认为,若食品监管渎职罪的主体范围以此为标准,其存在的问题之一是,排除了县级以下负有食品安全监督管理职责的人员是否合理?问题之二是,在食品安全事故屡屡发生的各大高校,教育主管部门是否对其负有食品安全监管职能?是否属于该罪的主体范围?例如王某某食品监管渎职罪一案中,四个被告人之一的张某甲作为教育局安全管理办公室负责人,对学校食品负有监督管理职责,因其未履行监管义务,最终被法院认定为构成食品监管渎职罪(博爱县人民法院一审 (2014)。博刑初字第181号刑事判决书)因此,若囿于《食品安全法》中的规定,司法实践中很多判决无从解释,人为缩小食品监管渎职罪的主体范围,也不符合其立法初衷。有鉴于此,笔者认为,乡镇作为食品安全事故高发地区,乡镇政府作为直接的监管部门,应当纳入责任主体的范围;而教育机构或者大型企业中一旦发生食品安全事故,所造成的危害后果和社会效应难以预估,其负有食品监督管理职责的人员也应当纳入本罪的范围之中。因此,食品监管渎职罪的主体应当为:负有食品监督管理职责的国家机关监管人员和受国家机关委托代表国家行使食品安全监督管理职责的人员。

2.因果关系的准确判定

我国食品监管部门较多、权责不清的现状,决定了我国食品安全事故或其他严重后果的发生,往往是多因一果或多因多果的关系,河南瘦肉精事件和沈阳毒豆芽事件正是其典型表现。换言之,食品生产者、经营者的违法行为与危害结果的发生具有直接因果关系,而食品监管渎职罪,则是以此为“中介”建立的“延长型因果关系”,[7]这种因果关系呈现出间接性、错杂性、模糊性等特征。若仅是单一食品监管部门的渎职行为引发的危害后果,因果关系的判定显然明了;但实践中大多存在的是,不同食品监管部门承担着食品流通各环节中的不同监管职责,而各阶段的食品监管人员的责任有无和原因力大小,难以查清。此时若认为,所有负有食品监管职责的部门均需承担渎职责任,实是不利于人权保障。因此,学者所提出关于因果关系的判定标准过于宽泛粗疏,仅具有理论意义,难以在实务中得以适用。

笔者认为,刑法中因果关系判断旨在解决归责问题,因此,有必要引入德国学者罗克辛教授提出的客观归责理论,来准确判定食品监管渎职罪中的因果关系。客观归责理论包括三方面内容:其一是,行为制造了法所不允许的危险;其二是,行为使这种危险现实化;其三是,行为属于构成要件的保护范围。首先,对于行为制造了法所不允许的危险(包括使原有的危险升高)的判断:笔者认为,源头食品监管部门只要存在渎职行为,即可认为行为制造了危险,而非源头食品监管部门是否应当承担责任,取决于其渎职行为是否使这种危险升高或扩大化。其次,对于危险现实化的判断:必须能够认识到,食品监管人员的渎职行为所引发的危险往往具有潜在性、不确定性,以及抽象性等特征,需要通过后续的生产、销售等行为予以现实化、具体化;换言之,如果渎职行为所制造或升高的危险,始终是一种抽象的危险状态,并没有产生实质性的损害后果,则不能简单判定渎职行为与危害后果之间具备因果关系。最后,对于行为是否属于构成要件保护范围的判断,食品监管主体的渎职行为所造成的损害后果,均在构成要件的保护范围之内;毋庸置疑,危害食品安全犯罪的后果,是直接归责于实施了具体食品犯罪的行为人,但这并不影响危害后果也归责于食品监管人员的渎职行为,简言之,不能因为最后实施犯罪的行为人与危害后果之间的因果关系,就否认渎职行为与危害后果之间的因果关系。

3.危害后果的合理界定

食品监管渎职罪作为结果犯,对条文中的“重大食品安全事故”和“其他严重后果”的合理界定直接决定了该罪的成立标准,虽然学界一直在探讨该标准的范围和外延,但始终是建立在理论层面,大多采用“严重”“恶劣”等本身就模糊的词汇,来解释条文中的“严重”“重大”,无疑是陷入矛盾且无法厘清的循环解释之中。《食品安全法》《国家食品安全事故应急预案》作为行政法规,将其作为入罪标准的依据,显然并不妥当。[6]

食品安全作为当前社会普遍存在的一种风险,《刑法》第143条、144条关于食品犯罪的两项规定均是为了防控风险,意在危险尚未发生之时,就将其规制于刑事立法之下。但实践中,对食品监管渎职罪危害结果的错误解读,将其也作为一种预防性罪名,而不是一种结果犯,司法裁判中,把并没有实质性损害后果的结果归类于该罪名的客观要件中的“其他严重后果”,无形中扩张了该罪的处罚范围,甚至有将该罪认定为危险犯之嫌,不仅违背立法初衷,还侵害了食品监管人员的合法权益。为更好贯彻精细化法治精神,应当对该罪的危害后果予以定性化与定量化。

我国《刑法》第408条是关于环境监管失职罪的规定,第408条之一是关于食品监管渎职罪的规定,因此就条文的前后设置而言,食品监管渎职罪的立案标准可以参考环境监管失职罪的立案标准予以量化。此外,2013年5月实施的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中有涉及食品监管渎职罪的规定,但未对其后果予以细化,因此,笔者认为,其危害后果也可以参照该《解释》中关于生产、销售不符合食品安全标准的食品罪中“对人体健康造成严重危害”和“其他严重情节”的规定。但应当谨慎注意,该罪的危害后果必须是实质性、具体化的危险,而不是抽象的、不确定风险,如裁判文书表述“有引发社会恐慌的可能性”,这种可能性在尚未具体化之前,是不能纳入“其他严重后果”范围之内的。换言之,无边界的扩张该罪处罚范围,必然会违背刑法的谦抑性原则,也有损人权保障的法治理念。

四、结语

风险社会背景下,法益保护的提前化显然具有现实依据,但刑法理论决定了食品监管渎职罪属于结果犯。因此,为防止实践中不当的扩张该罪的处罚范围,需要对责任主体、因果关系,以及危害结果有明晰的界定。责任主体的认定方面,需要做好与《食品安全法》的合理衔接,但不能囿于行政法的规定;因果关系判定方面,客观归责理论和风险升高理论的引入,有利于避免“延长性因果关系”的无限拓展;危害后果的界定方面,需要参考既有规范,对其予以量化,防止将抽象化危险纳入该罪的结果要件之中。