“术”高千丈与“业”落归根:靳之林绘画的民艺匠心思想研究

2020-05-10周鼎艺术学博士副教授贵州师范大学美术学院

文/图:周鼎 艺术学博士 副教授 贵州师范大学美术学院

黄胜军 贵州师范大学美术学院2018 级硕士研究生

林丽仙 贵州师范大学美术学院2018 级硕士研究生

导论

中国当代著名油画家、美术教育家、中国本原思想体系奠基人,中央美院教授、油画博士生导师兼西安美院“中国本原文化研究所所长”、民族本原艺术博士生导师,中国文联“从事新中国文艺工作60 周年”荣誉证书及法国功勋与敬业最高颁奖委员会“为人类特殊贡献奖”金质十字勋章获得者,国务院“有突出贡献的政府特殊津贴专家”,中共党员靳之林先生在2018年岁末那个飞雪的季节离世至今已有一段时间了,然而作为文化部“中国非物质文化遗产民间文化生态保护工程专家委员会委员”和中国美术家协会会员,先生当年在艺术考古、民间美术研究及油画民族化探索中的民艺匠心精神却依然激励着来者。为此,重新审视靳之林曾历经民国与中华人民共和国多个重要时期的艺术人生不由让人心生感动并深受启迪。

一、“术”高千丈:靳之林早中期存真图意与怀素抱朴的民艺匠心思想

如前所述,重新审视靳之林的艺术人生不免心生感动并受启发。 然而,靳之林早期20 世纪30 年代初至50 年代初在京冀的求学岁月与中期50 年代初至70 年初在京满的工作年代,则是其民艺思想的生成和发展时期。

(一)存“真”图“意”:早期学生时代的写境造境观

靳之林早期学生时代是其民艺思想的生成时期,其中存“真”图“意”则是其在民国求学阶段的主要艺术思想。

1.存“真”写境:中小学时代的“传移模写”意识

如前所述,存“真”图“意”是靳之林在民国求学阶段的主要艺术思想,然而其中小学阶段则是其早期民艺造型“写境”[1]观的萌生时期。1928 年,靳之林出生于“冀东平原滦南县胡各庄一个‘陶渊明’式的家庭”。[2]20 世纪30 年代早中期,时年6 岁的靳之林开始“入祖父创办的胡各庄小学”学习,“因爱好图画”又在老师指导下展开了“水彩写生”学习。[3]期间,因着迷于爬山虎叶子在逆光下的迷人色彩而在放学后拿出纸笔去模写并完成记事以来的第一件色彩写生作品。

20 世纪40 年代初,“十三岁的靳之林离开家乡”外出求学,到16 岁读高中的时候,他上了“北京市立师范学校”,期间又“拜吴镜汀、李智超为师学习国画和山水画”,从此在真正意义上开始了他的“绘画生涯”。期间“他曾临摹了很多宋元明清大师的国画作品”,其中光是“王石谷的《溪山万里图》,他一临摹就是一个月”,而在校的三年内包括其他名画,一共就“临摹了400 余幅”,所以“高中时他就打下了国画的基础”[4]特别是“山水、花鸟画基础”[5],这也很自然地反映在其后偶尔即兴为之的国画创作当中。如果说这种长时间和数量级的“临摹”状态可以被视作一种“精神”话,那么它无疑更接近于诸如执着专注、心无旁骛和精益求乃至“至善尽美”之类的民艺匠心即“工匠精神”。

由上可见,20 世纪上半叶由于国家民族的危难也影响了个人的命运,所以当时民间依然流行技为谋生的观念,然而这些也没能改变少年靳之林对类似田园之“真”的向往。为此,当时靳之林在传统绘画上反复着力于类似南朝谢赫所云的“传移模写”,[6]无疑就是要练就笔墨功夫即能实现自己存“真”写境的人生梦想。

仿王石谷《溪山万里图卷》(局部) 靳之林 纸本水墨 1949 年

箫声 徐悲鸿 油画 80cm x 39cm 1926 年

2.图“意”造境:大学时代沉潜的东方“诗意”梦想

如前所述,靳之林中学时期的“传移模写”主要在于存“真”写境梦想,然而这种梦想却因此后的一次观展引发了向图“意”造境观的转向。

20 世纪40 年代中晚期,靳之林临近高中“毕业”时一个“徐悲鸿的展览在北京开幕”。当时观展中,靳之林却一下子被徐悲鸿的油画《箫声》这幅画的中国画“意境”深深打动了,于是决定要拜徐悲鸿为老师学油画。这是因为,直到这时靳之林才突然意识到,所谓的技术已不再是为解决绘影存“真”,即图“真”的写境问题而进行的一种类似单纯“形似”的造型训练,而更重要的是表现那个类似“典雅恬静的中国女性和秋水长天”的梦中“意境”。为此,靳之林后来曾动情地说是“悲鸿恩师的油画《箫声》,引我进入艺术的殿堂”。于是,先生中小学时代“传移模写”的存“真”写境观开始嬗变。

1947 年,时年19 岁的靳之林通过努力如愿以偿地考入了“国立北平艺专”即后来的“中央美院”美术系“西画”组学习。求学期间,当时徐悲鸿所倡导的学院写实主义传统和后来中华人民共和国革命现实主义的艺术创作主张以及相应的教学要求和创作需要深深地影响了靳之林当时的艺术观念。这是因为,在读期间尽管靳之林曾经有过一段时间在中西绘画“并重”基础上“开始崇拜起了毕加索以及西方抽象派、野兽派的创作风格”,甚至“在一条不同于徐悲鸿艺术风格的道路上苦苦摸索”,即一度“热衷于后期印象主义到西方现代诸流派的艺术探索”并“用立体主义的理论进行色彩写生”和“素描人体训练”与“研究表现”,然而直到后来看了来自解放区“古元的木刻《菜圃》”后,他才又深深地意识到即便“技术”不再是追求形“似”存“真”,但如果在西方“技-道”观上真的要走出一条像“毕加索以及西方抽象派、野兽派的创作风格”那样的路,那最终还是会让“艺术进入了死胡同”,同时也发挥不出自己的色彩“优势”。于是,靳之林在历经这种反复后就又有了某种新感悟,那就是“古元同志的版画《菜圃》,送我到了黄土高原之乡”,其实这种影响甚至在其毕业留京后的某些下乡写生作品中就已有所流露。

农业生产合作社妇女间棉苗 靳之林 油画 48cm x80cm 1956 年

罗盛教 靳之林 油画 178cm x 185cm 1955 年(军事博物馆收藏)

南泥湾 靳之林 油画 95cm x 260cm 1961 年

由上可见,靳之林民国时期中小学时代对自然与传统国画“传移模写”的存“真”梦想和大学时期的尚“意”意识一同复合为先生早期学生时代的写境与造境的匠心意识。

(二)怀“素”抱“朴”:中期的尽精微厚土味意识

如前所述,存真图意观构成了靳之林早期学生时代的主要匠心意识,而怀素抱朴则是靳之林中期20 世纪50 年代初至70年代初在京满工作时期对此前写境造境观的延续。

1.怀“素”精进:50 年代初至60 年代初在京工作时的“尽精微”意识

怀素抱朴是先生中期在京满工作时期的主要匠心意识,其中怀素精进则是20 世纪50 年代初至60 年代初对早期写境造境观的一种新发展。

1951 年靳之林大学毕业,留京工作并开始了承接国家创作任务。为此,这种怀“素”精进观即在坚持主客两分“技-道”观基础上的一种在形色上“尽精微”意识得到发展,并通过印象主义色彩和“爬行现实主义”姿态内化于此后的创作中。

1955 年前后,靳之林接到《罗盛教》的油画创作任务。对此,靳之林高度重视,但又未局限于早期的存“真”图“意”观及单纯的图片或想象,而是通过申请奔赴朝鲜对因救人牺牲的志愿军战士罗盛教当时所涉人员及环境展开了实地考察,并完成了一系列前期的写生。与此同时,“尽精微”的怀“素”精进意识也在对人物对象、所处环境刻画等色彩表现的创作中得到了极为出色的表现,并且在此后的其他创作特别是油画雪景山水中也一直被沿用着。为此,如果说靳之林的这种创作姿态也是一种精神的话,那么这无疑就是那种“体知躬行”的民艺“匠心”意识即“工匠精神”。[7]

陕北老农之一 靳之林 油画 33cm x 34.5cm 1959 年

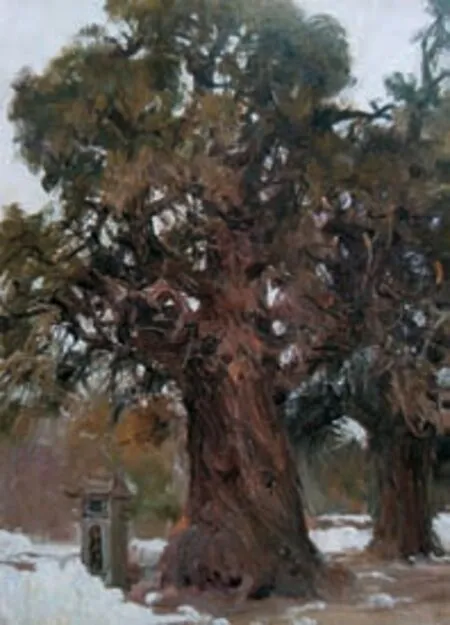

黄帝手植柏 靳之林 油画58.5cm x 43.5cm 1997 年

玉米地 靳之林 油画 136cm x 212cm 2005 年

显然,靳之林中期中华人民共和国成立后的20 世纪50 年代初期至60 年代初期的艺术技巧日趋炉火纯青,并在当时的创作中出现了以形色尽精微的怀“素”精进意识。

2.抱“朴”厚质:20 世纪60 年代早中期至70 年代早中期厚“土”味的意识

怀“素”精进成为靳之林中期首次在京工作时的形色“尽精”意识,而中期的20 世纪60 年代至70 年代则在此前基础观念上又萌发出一种抱“朴”厚“土”意识。

1961 年前后,靳之林先后完成了50 年代末期接受的《毛主席在大生产运动中》和《南泥湾》创作任务。然而,在完成前,当时除了数次奔赴延安实地考察写生进行前期准备外,在形象的塑造上,两幅创作及一系列前期写生都有意识地放弃或削弱了外光画派的用“光”表现,发展出一种看似土而又土却极具本土特色的“爬行现实主义”油画风格,其中,《南泥湾》一画不仅作品本身的那种“热情明朗深厚质朴的色彩组合”成为艺术家“心目中最崇高、最神圣的色彩组合”,以致后来其他艺术家的同类题材几乎都无法企及这种质朴真实,尽管形色处理也可能无可挑剔,而且围绕这一主题的创作过程中还出现了一大批包括网格色彩小稿等在内的前期创作文献。为此,如果说靳之林这种创作境界也是一种精神的呈现的话,那么这无疑是一种诸如一丝不苟的民艺匠心即“工匠精神”。

显然,抱“朴”厚土意识成为靳之林中期60 年代早中期至70 年代早中期主要思想,这甚至还延续到70年代中晚期的绘画,如油画《公社女书记》《延安儿女心向华主席》及连环画《毛岸英上劳动大学》等创作之中。

由上可见,怀“素”抱“朴”为靳之林中期尽精微与厚土味的匠心意识时代,并同先生早期民国时期存“真”图“意”的写境、造境观—道复合升华为其民艺造型之“术”高标千丈之势。

二、“业”落归根:靳之林晚期和末期的觅本寻源与寄情示气意识

如前所述,靳之林早期的存“真”图“意”观与中期的怀“素”抱“朴”观一同复合升华为先生技时代—道之“术”高标千丈之势,而随后的觅本寻源与寄情示气意识则是其晚期20 世纪70 年代中后期至21 世纪10年代中后期“业”落归根的民艺匠心思想。

(一)觅本寻源:晚期在延安及重返北京时的阴阳与生生意识

如果觅本寻源与寄情示气共同构成了靳之林晚期的“业”落归根思想,那么其中的觅本寻源则主要为其晚期20 世纪70 年代中后期至90 年代中后期的民艺匠心意识核心。

1.觅“本”还“乡”:70 年代中后期至80 年代中后期的阴阳意识

如前所述,觅本寻源是靳之林晚期的主要匠心意识,而阴阳观则是靳之林晚期20 世纪70 年代中后期至80 年代中后期在延安工作期间觅“本”还“乡”的民艺匠心。

1973 年,靳之林奔赴陕北工作,不过那时已“不是想完全是作为一个画家”而是“想建设延安来”,所以“后来想到用群众文化群众美术来给延安的生产建设服务”。[8]然而,由此先生“开始接触陕北考古文化和民间文化”,特别是在1978 后完全“进入其中国本源文化研究的学术生涯”即踏上了觅“本”还“乡”之旅,而“在陕北工作”的这“十三年间”,先生在“黄河流域多省区”对陕北“古代石窟、秦直道考证、早期文化、民俗民间艺术”进行了长期田野考察。[9]

这时,靳之林已经形诸民艺的浑沌化“阴阳”意识并开始民族本原文化与本原哲学思想体系的构建,不过先生后来却曾谦逊地说这是“陕北窑洞的老大娘”给的“两把金钥匙”之一。反映在先生作品中,那就是以“观物取象”方式将这种浑沌化“阴阳”的文化基因溶入血液再形诸视觉语言。不过,这个时期以觅本寻宗研究为主,作品则多是后来完成的,如油画《鼠年画鼠》《黄帝手植柏》及《兔儿吃白菜》《扫云止雨的陕北民俗剪纸“扫天婆”》等。

显然,觅本还乡成为靳之林晚期20 世纪70 年代中后期至80 年代中后期在陕北工作时的主要民艺匠心意识,并以实证方式开始梳理和建构自己的中国本原文化思想体系。

2.寻“源”并流:80 年代晚期至90 年代晚期的“生生”意识

如前所述,浑沌化“阴阳”观为靳之林晚期在延安工作时民艺研究中的觅本还乡意识,而生生观则是其晚年20 世纪80年代晚期至90 年代晚期的寻“源”并流意识。

1987 年,靳之林重回北京工作,但仍延续延安工作时的民艺术研究,只是这时的民艺考察“由黄河流域进入长江流域、辽河流域、珠江流域”,并在“完成由新疆到山东和台湾、由黑龙江到海南岛的全国范围的实地考察”[10]后,开始世界范围内本原文化的发展源流的文化考察。与此同时,先生整理出版了多部后来还被翻译成多国文字的专著,并形诸“生生不息”为整个人类共同文化基因的民艺意识即后来说的第二把“金钥匙”。不过,类似这种“生生”观的创作也同样多为后来完成之作,如《瓜瓞绵绵》《玉米地》等。显然,如果靳之林晚期这种世界范围内的寻“源”归流活动也可视为一种精神,那么这无疑就是那种诸如“不懈的追求”的民艺匠心亦将将自己生涯、目标和生活都寄托于此的“奉献”精神即“工匠精神”。[11]

由上可见,觅本寻源的阴阳与生生观为靳之林晚期20 世纪70 年代中后期至90 年代中后期的主要民艺匠心思想。

(二)寄情示气:末期的技道同工与物我为一意识

如前所述,阴阳与生生观为靳之林晚期改革开放时代前期觅本寻源的民艺匠心意识,而寄情示气则是其末期20 世纪90年代后期至21 世纪10 年代后期艺术创作中所绽放的视觉民艺思想。

西岳华山 靳之林 油画 54cm x 81cm 2004 年

1.寄情取象:20 世纪90 年代后期至21 世纪00 年代后期的技道同工观念

如果说,寄情示气为是靳之林末期的视觉民艺匠心思想,那么其中的寄情取象则为其末期20 世纪90 年代后期至21 世纪00 年代后期的技道同工意识。1999 年,靳之林基本完成民艺考察和梳理并建构起自已的本原文化思想体系后又重新拿起画笔进行创作,即在从到陕北和重回北京工作期间“把全部的精力”用于“民间文化艺术和地下考古文化的普查挖掘”并“通过”此进入“中国本原文化的哲学王国”后至今,重又开始有意识地将这种民艺研究作为哺育自己“艺术实践”的“乳汁”并有意识地融入自已的创作。这是因为,在靳之林看来“民族文化的传承”靠的是“民族文化基因”,而这种传承必然要在其日常的创作中得以建构或者说是“缘构发生”。[12]

为此,寄“情”取象意识成为靳之林这个时期的主要民艺匠心思想,即在创作中主要通过观物取象的方式,将这种被对象所激发的生命之“情”外化为物我为一的创作,[13]如《西岳华山》《鸡冠花之二》等。

2.示气忘我:21 世纪00 年代后期至10 年代后期的物我为一观念

如前所述,寄“情”取象观成为靳之林末期20 世纪90 年代后期至21 世纪00 年代后期的主要民艺匠心意识,而示“气”忘我则是先生末期的最后阶段技道同工的物我合一意识。

2008 年前后,靳之林的创作在此前寄“情”取象基础上更加突出了示“气”忘我的观念,即将民族文化基因溶化在血液里,并借景生“情”进而在此情的激发下观物取象,进而进入自然万物与世间之“我”合而“为一”的忘我创作状态,最后形诸于视觉语言,如《芍药》《雪后黄河大写意》及《千万古松遮荫候》等。

显然,示“气”忘我意识实即先生21 世纪00 年代后期至10 年代后期的物我合一观,这既是孔子所谓的“从心所欲”而又“不逾矩”[14]的境界,又是庄子借庖丁所称“以无厚入有间”,其“恢恢乎游刃必有余也”[15]这样一种“‘道技合一’的人生境界”,如果说这种境也是一种精神,这无疑是那种至高的“工匠精神”即民艺匠心思想。

由上可见,觅“本”寻源是靳之林晚期20 世纪70 年代到90 年代的阴阳生生观,寄“情”示“气”则是先生末期20 世纪90 年代至21 世纪10 年代的物我为一观,而两者的复合一同升华为先生“业”落归根这种最素朴民艺匠心意识。

三、星树花果:先生油画人物、山水和花鸟中观物取象中的民艺匠心思想

如前所述,靳之林晚期觅“本”寻源的阴阳生生观与末期寄“情”示“气”的物我为一意识一同升华为先生“业”落归根的民艺匠心思想。只是,这种民艺匠心思想在先生的整个创作中,则主要是通过一系列的生命之星、生命之树、生命之花和生命之果等高度民族化了的油画人物、山水与花鸟题材创作予以呈现。

然而,如果稍作深究会发现,这些油画的民艺匠心思想又莫不与先生的民艺研究特别是《抓髻娃娃》《生命之树》《绵绵瓜瓞》及《中国民间美术》《中国本原文化与本原哲学概论》等专著内容有着某种密切的联系,就是说先生的这种观物取象中的油画民艺匠心思想与其学术专著中的民艺匠心思想,看似自成系统而实则分别从视觉系统和逻辑系统一同完整地构成了先生中国本原文化思想体系。

由上可见,靳之林油画中的这些生命之星、生命之树、生命之花和生命之果的星树花果并非只是先生的单纯油画肖像、油画风景或油画静物,而是先生民艺匠心思想中的某种凤凰涅槃和浴火重生的生命意识之花在观物取象中的绽放。

余论

蓦然回首,靳之林先生离开我们无疑已有一段时间了,然而从早期民国时代存真图意的写境造境观到中期中华人民共和国毛泽东时代尽精微厚土味的怀素抱朴意识,从晚期改革开放时代觅本寻源的阴阳生生观到末期寄情示气的物我合一观,靳之林的治学与为艺显然完整地践行和光大了“术”高千丈、“业”落归根这一生成中的民艺匠心精神。诚然,所有这些或许同靳之林自身所具的“文人画”“西学”和“第三造型艺术”这三大体系的“合力塑造”不无关系,但这无疑也是其在坚持混沌化阴阳基础上所迸发的生生不息的本原文化精神使然。为此,如果再次回望即便是其看似偏激的诸如“离学院越近,离艺术越远”之类技进乎于道的艺术感言,这时我们也突然会发现就是时至今日,在民艺研究及与之相关创作和文化自信问题上,靳之林的艺术人生依然给我们以不尽的启迪、感动和遐想。“术”高千丈,“业”落归根。

注释

[1]王国维.王国维全集(第一卷)[M].杭州:浙江教育出版社,2010: 461-162.

[2]韩立伟.延安,我艺术生命的天堂[N].北京铁道报,2008-6-28.

[3]乔晓光.靳之林的中国本原文化艺术之路[J].美术,2019(02):52.

[4]杨海涛.访中央美术学院教授靳之林[N].中国艺术报,2003-8-4.

[5]李尤松.观靳之林新作有感[N].人民日报,2003-10-26.

[6]邓益民.感悟“六法论”[J].文艺研究,2011(04):153.

[7]王浩.“致广大,尽精微”及其话语重塑[J].文艺研究,2019(01):15.

[8]薛栋.论中国古代工匠精神的价值意蕴[J].职教论坛,2013 (34):96.

[9]国家文物局等.中国世界遗产年鉴2004[M].北京:中华书局,2004.

[10]靳之林.中国民间美术[M].北京:五洲传播出版社,2004:2.

[11]李小鲁.对工匠精神庸俗化和表浅化理解的批判及正读[J].当代职业教育,2016 (05):4.

[12]张翔龙.海德格尔传[M].北京:商务印书馆,2007:256.

[13]唐寅.靳之林油画艺术研究[D].中央美术学院,2010:94-100.

[14]成海鹰.“从心所欲”如何可以“不逾矩”[J].云梦学刊,2017:78.

[15]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,2004:125.