在充满想象力的精神世界前行

——张晓春访谈

2020-05-10周振东中央民族大学美术学院2019级博士研究生

文:周振东 中央民族大学美术学院2019 级博士研究生

该文为北京市民族艺术学高精尖学科建设课题“民族美术家从艺口述资料的整理与研究”项目成果之一,项目编号:ART2020Y09

张晓春

原普洱学院艺术学院教授、院长

云南省高校教学名师

中国美术家协会会员

中国版画家协会会员

云南省美术家协会版画艺术委员会副主任

普洱市美术家协会主席

1959 年生于云南墨江

1980 年毕业于思茅师范高等专科学校美术专业

1985 年结业于云南艺术学院美术系

作品曾入选中国八、九、十、十一、十二、十三届全国美展,中国十二、十三、十四、十五、十七、十八、二十、二十一、二十二届全国版画展及第八届台湾国际版画双年展,获首届全国青年版画大展一等奖,第十四、十七届全国版画展铜奖,第十八、二十届全国版画展优秀作品奖,第八届全国群星奖美术作品展优秀奖,第五届云南省文学艺术创作美术一等奖。1999年获“鲁迅版画奖”,2006 年获云南省“四个一批”文艺人才“美术贡献奖”。作品赴英国、西班牙、德国、泰国等国家和我国台湾等地区展出,被国内多家美术馆和美国旧金山亚洲博物馆收藏。出版有《美术家张晓春》《张晓春作品》等作品集。

受访人:张晓春

采访人:周振东

周振东(以下简称周):张老师您好,很高兴采访到您,首先请您谈一下您的从艺经历。

张晓春(以下简称张):我是七七届的毕业生。我对艺术的喜爱从小学就开始了,初中毕业后就到了宁洱县下乡做了知青,那个时候一边干活一边学习,1977 年恢复高考,我就报考了思茅师专的美师班,比较顺利地考上了。我们班一共25 个人,一部分来自知青,一部分来自工人,还有一部分是应届考生,我们这群人集合在一起学习绘画艺术,相互促进,学校的学习经历对我后来的艺术创作起到了很重要的作用。两年的师专学习生涯结束后,我分配到了当时思茅市的孟连县文化馆工作。孟连是一个边境县,那里的少数民族风情和民间艺术令我非常的向往。在孟连的那段时间我接触到了佤族、傣族、拉祜族等民族的生活,我的艺术创作与民族题材有了关联。之后,我从孟连调回思茅歌舞团做舞美工作。1984 年我又到云南艺术学院进修。在那期间,我感受到了八五时期艺术思潮的一些气息。那时,我除了画油画,也开始做绝版木刻创作。当时,普洱本土画家郑旭的绝版木刻作品在全国美展获得了奖项,对我们产生了非常大的影响。1985 年我回到普洱时,和普洱的几位青年画家一起成立了蛮卡艺术联盟,成员有贺昆、魏启聪、郑旭、郑翔、魏晓庄等十几个人,我们就依托这个平台来展开对艺术的探索。那段时间我的工作主要还是从事舞台美术,用业余时间来研究绘画,舞台美术和绘画创作交替进行。那期间我们举办过两次展览,第一次是1983 年在思茅群艺馆,参展画家有贺昆、魏启聪、我、郑翔和郑旭,然后1986 年又到云南省美术馆举办了第二次。当时,我们这批人算是普洱美术界的新一代吧,得益于国家改革开放,也得益于西方现代艺术思潮。

2003 年思茅师专恢复美术系后,我就回到学校开始了教师生涯,直到今天。我到师专后,这个平台给了我很大的激励,从舞台美术设计工作者转换成了美术教师的角色,许多要求和标准都提高了。在基础课程和理论课程的教学实践中,我对艺术综合化的思考做了一些调整,让自己对艺术的规律和本质有了更加体系的认知。我把个人的艺术实践与教学做了一些结合,也对绝版木刻的发展历程进行了梳理,同时探寻和总结了这一技法所带出的流派和艺术风格。我意识到,绘画创作作为精神创造的一种活动,它必须是精神世界的一种再造,它跟我们所处的环境和自然有一种天然的内在联系,这种关联在我们从事艺术创作的过程中不断显现。

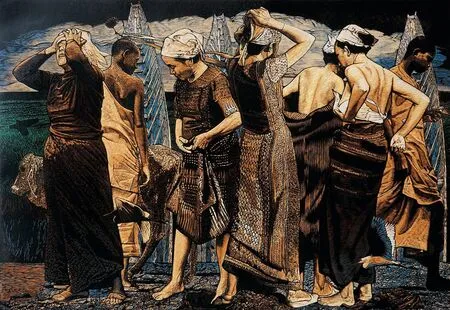

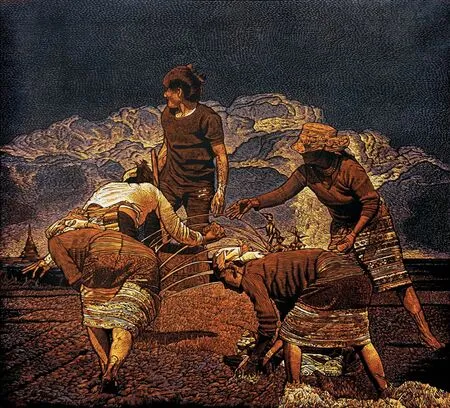

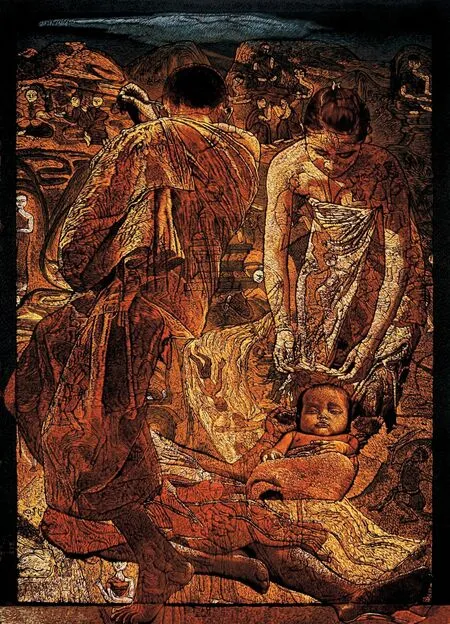

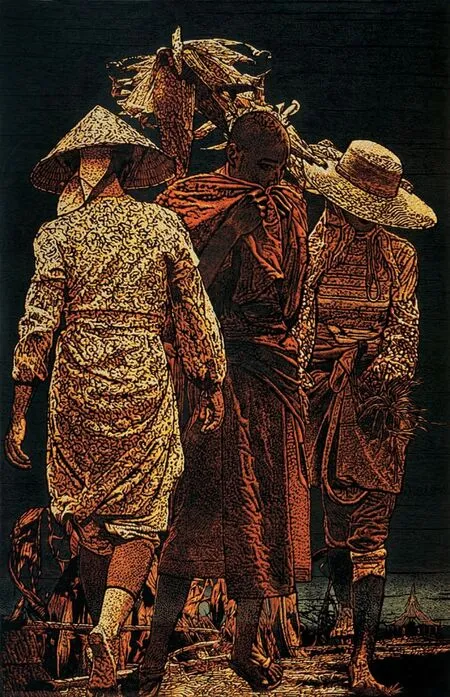

■ 赤阳 张晓春 绝版木刻 60cm x 90cm 1994 年

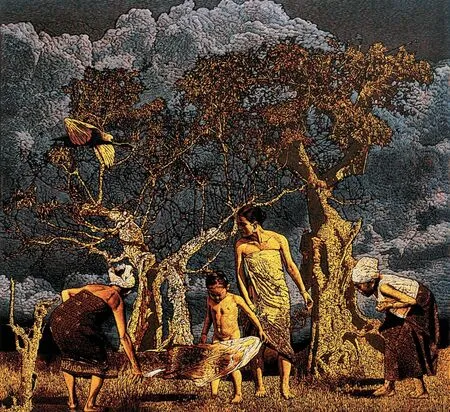

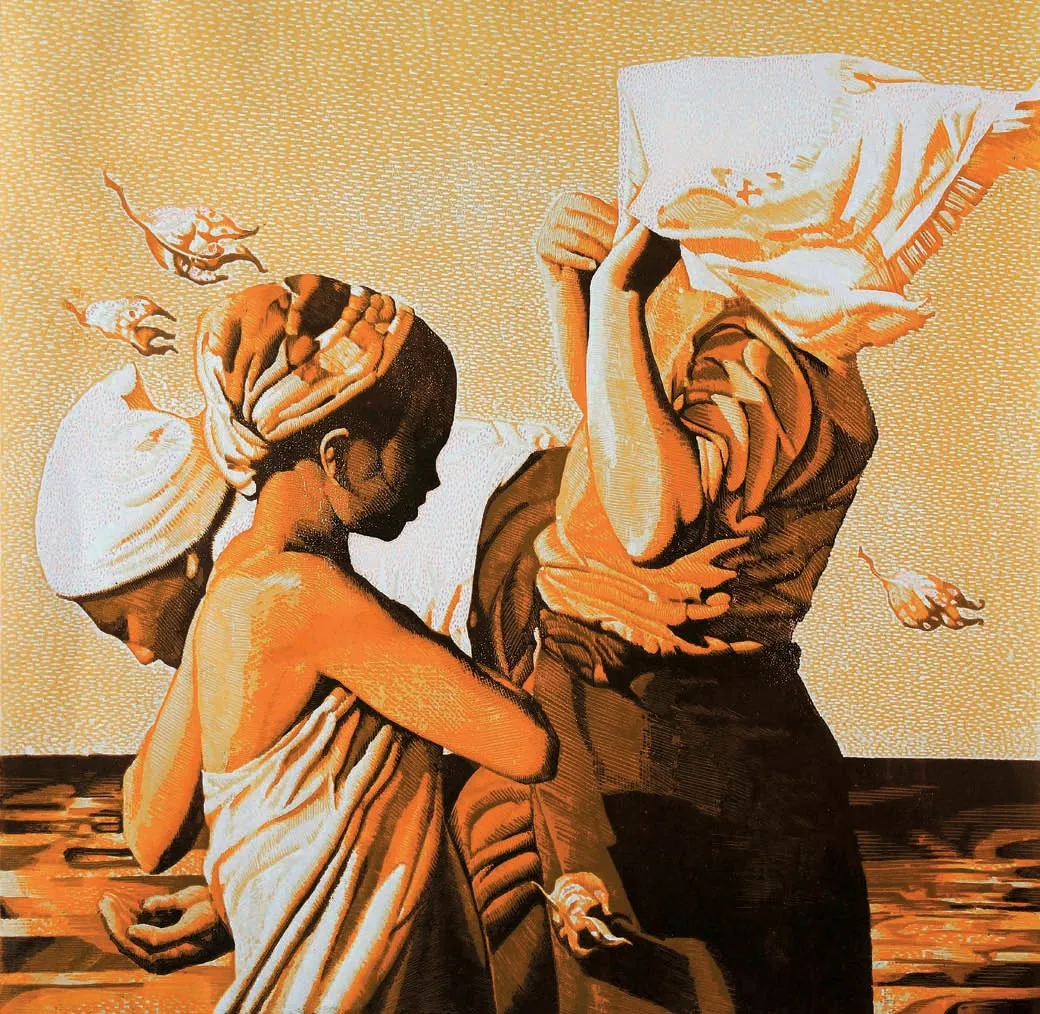

■ 曼滩 张晓春 绝版木刻 80cm x 120cm 2014 年

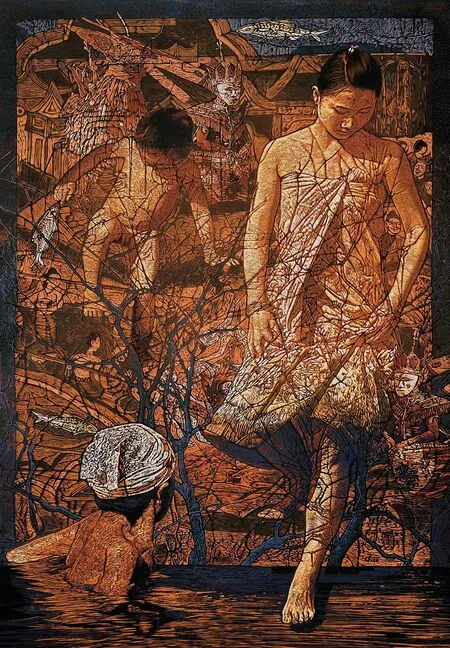

■ 赤流 张晓春 绝版木刻 100cm x 70cm 2006年

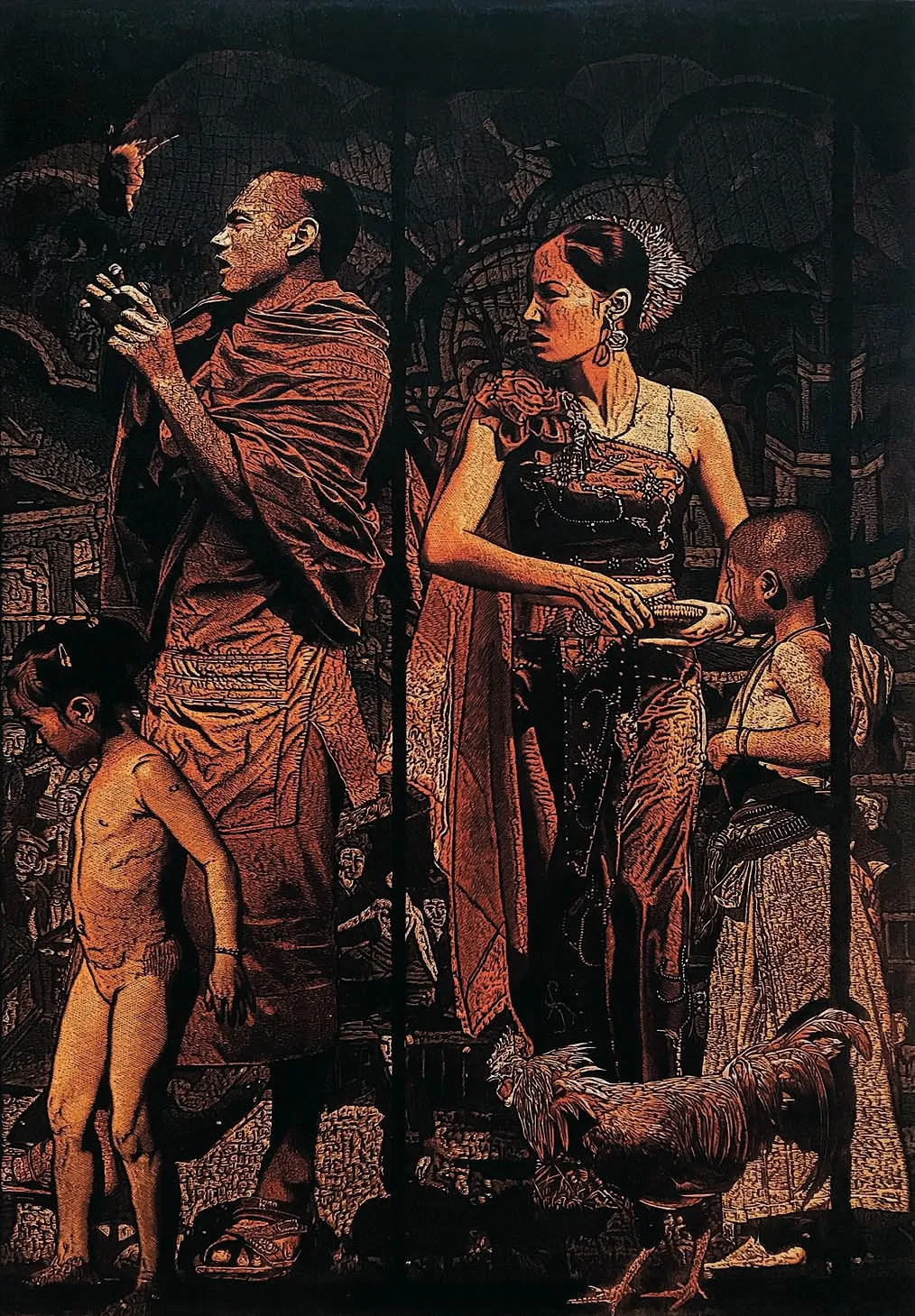

■ 谷雨 张晓春 绝版木刻 70cm x 70cm 2018 年

当代艺术的发展为我们打开了宽阔的视野,但在这个过程中,我们能够辨识的艺术形式和艺术流派的演变面临着一些问题,就是在文化一体化的背景下,我们该怎样来认识本土文化的价值和意义。这些问题促使着我们在艺术创作中不断地进行着思考和探索。所以绝版木刻在过去的30 多年中,结合了西方现代艺术的一些思想,也借鉴了现代艺术的一些形式语言和表达方式,将我们本土民族文化和民间艺术中的元素符号做了融合,这种重新认知和定义所转换出来的作品在一定时期内产生出了很好的艺术效果和强烈的视觉冲击力,成为了我们绝版木刻独特的文化现象。

周:请您谈一下您的艺术创作体会,可以结合一下您代表性的作品。

张:我的创作主要以版画为主,在上个世纪八十年代到九十年代期间,我从油画向版画创作过渡。那个阶段,我一方面延续了艺术学习初期的一些初衷,一方面到艺术史中对印象主义、表现主义和野兽主义等流派进行了研究和学习。我将西方现代艺术思想与本土文化进行了结合和实验,当时有一种很强烈的思辨意识和冲动,想摆脱原来相对传统的创作方法,在绘画的形式、语言、观念方面都进行了一些尝试和突破。所以在早期的展览当中,我的作品相对来说还是有点另类的。那段时间的创作,我使用的艺术手段有油画、拼贴木刻,还有一些剪纸和装置的组合。这样的艺术形式和手段无非就是想打破传统架上绘画的观念。这类的创作持续了一段时间之后,我反观这个过程,发现了一些问题,就是艺术形式和艺术手段如果背离了我们自身的文化环境,那么它与社会的联系就会断裂。

■ 玉飘 张晓春 绝版木刻 70cm x 76cm 2011 年

我早期的绝版木刻把油画中抽象化的语言转换到了创作实践中,色彩运用和运笔方式都做了大胆尝试,这批作品很主观地表达了我对边地原始生命和原始艺术的一种特别关注。我把少数民族特别是佤族和哈尼族等几个民族的原始意识状态和图腾,还有原始宗教,以及他们生活习俗中比较神秘的一些仪式化的元素吸收到我的创作中来。那段时间的创作充满了激情,对用刀用色都体现出一种非常真挚的情感表达。那个时期的作品有《晚笛》《牺牲品最后的慰藉》《司岗源》等,这些作品表现了生命在自然中血与火的碰撞和激昂的情感,所以那个时期的作品做得比较酣畅,作品呈现出来的视觉效果很有张力。首届中国青年版画展给了我相应的奖项,对我起到了很大的鼓舞作用。

到了1994 年,有一个特殊的机遇,贺昆在珠海建立了一个绝版木刻创作基地,之后又回到普洱成立了分部,把魏启聪、马力和我聘到了基地进行绝版木刻创作。我们在基地用同样的技法进行表现,这个过程中我慢慢地意识到一个问题,在一起创作的画家们的绘画面貌开始有一些相似性,产生这种相似性的原因可能是因为我们一起出去采风,一起面对同样的素材,然后用同样的技法去创作感觉相近的东西造成的。我认为艺术家的个性以及艺术的存在方式,所依附的应该是作品风格的独立,所以从1994 年开始,我的认知发生了一些变化,我还是想寻找一条属于自己风格的艺术路径。当时外界对绝版木刻还是很认可的,但大家也都认为这个群体的绘画面貌太相近,这种情况对艺术家的主体意识是不利的。于是从1994 年开始我就对自己的作风格进行了调整,创作了《远雷》《赤阳》等作品。从那个时候开始,我进入了具象风格的创作时期,那个时段相对来说比较长一些。我那一时期作品的取材还是以描绘本民族的人物为主,主要选择对象是佤族和傣族。我喜欢佤族原始性的力量和生命存在的神秘,也喜欢傣族世俗生活与宗教在人身上所呈现出来的庄严感和神圣感。那个时期的作品我主要表达对生命过程和宗教仪式的思考。

■ 幻界梦河 张晓春 绝版木刻 100cm x 70cm 2012 年

■ 空尘 张晓春 绝版木刻 60cm x 60cm 1998 年

2004 年之后,我的创作主要集中到了表现傣族人物的题材上,为收集素材我几乎走遍了我们这一带的傣族村寨,包括西双版纳全境、普洱的孟连县、澜沧县和西盟县。这一过程中,我对傣族佛教文化做了了解,特别是对寺院壁画进行了大量调查,探寻了不同地区不同风格的演变。这一时期,我的绝版木刻创作有意识地把傣族壁画与傣族人物进行了糅合,我从现实生活中去选择比较具有绘画意味的人物形象造型与壁画中的一些场景和局部结合起来,我想通过这样的方式创造出一种非现实的意境。因为现实的意境给我们的感觉以甜美居多,这样就容易把我们对生命的哲学思考浅显化。所以我选择的这种视觉呈现方式是想要让它产生出具有独特面貌的审美价值和文化意义。

周:请您谈谈您从事美术创作始终贯穿的艺术理念。

张:始终贯穿的艺术理念涉及艺术家的人生靠什么来做精神支撑。我们这一代人经历了国家的特殊时期,先是遇到了恢复高考,然后又经历了改革开放,在这个过程当中,我选择艺术来作为自己人生的目标,既有主观原因也有客观原因。随着历史进程,让我对艺术的理解不断地在加深。艺术作为一种精神层面的创造,它需要我们从事艺术创作的人随时保持对世界的关怀,我们以自己的方式来认知这个世界,也用比较具体的一些方法来表达我们的意愿。艺术有它的直观性,既感性又理性,它是艺术家世界观的一种外化和体现,既有记录功能,又有扩展出去的无限可能。

■ 木语 张晓春 绝版木刻 100cm x 70cm 2007 年

■ 八月 张晓春 绝版木刻 70cm x 77cm 2020 年

作为当代艺术家,对艺术的传承和创新是十分重要的课题。这既是责任也是使命,这个命题始终贯穿在我的艺术实践中。创造和创新是时代进步的动力所在,艺术创作也不能例外,须始终保持探求欲和好奇心。在艺术和社会发生的关系中,选择变得尤为重要,共鸣点多的艺术思想传达,生命力会更盛一些。这其实是对艺术的一种态度,从起初的热爱,到后来的社会责任感,它是艺术家的责任与义务,也是一种文化自觉。

在我的创作过程中,艺术让我的精神得到了自由和独立,这是最大的收获。但在具体的艺术实现中,还留有一些遗憾,需要不断地进行调整,这种节奏也许就是艺术创造的内在规律,但同时也是艺术创作的乐趣所在,如果固化了创作模式,对精神层面的追求是不利的。我有坚守也有挑战,但始终对将来的创作饱含期待。

不管是教师还是艺术家身份,首先要让自己的视野不断开阔,然后让这种艺术的信息跟自己的思考和思维进行碰撞和激活,这个过程是一个庞大的意识体系,最终还是艺术追求的自我实现。你种下了什么样的种,就会结什么样的果,这是更丰富的精神层面的追求,在这个过程中,我一直有一种不满足的感觉,可能跟我早期从事过的工作有一些关系。我的艺术观念比较综合,我接触了比较多的艺术门类,电影、戏剧、音乐、文学作品都是我艺术创作的养分来源。如果我们只会用一种单一的技法和手段来表达自己的艺术思想和情感,就会有局限性。这些因素转换到我的创作过程中,是相互影响的结果,只要把这些综合手段运用得恰当,就可以形成自己独特的创作面貌。这是我从事艺术创作这么多年的一些收获,让我寻找到了情感的一些支撑点。

周:在传承和发扬民族文化方面,请您谈一下自己的体会和看法。

我们云南的人文环境有着非常丰富和多元的民族文化背景。

在这个背景下,我们既要吸收外来的、当代的新东西,又要重视本土民间艺术里蕴含着的比较原始的创造性,这种原始的文化创造其实是人类与生俱来的比较质朴、执着的对自然的一种感知和体会。少数民族的服饰、宗教艺术、歌舞艺术和其他各种艺术形式,都蕴含着这种原始的创造力,非常生动、直观和具有感染力。这些东西我们并不是直接把它照搬过来,要从创作的角度去发现它与自然之间的和谐关系,这种和谐关系就是人在自然条件下所创造出的精神世界。这种民族民间文化里的宗教、原始崇拜,赋予了许多神秘性,正因为有了这些东西,艺术的表达就摆脱了常态化,这就是艺术的目的。民族文化从宗教、神话以及由此展开的图腾等都具有生命的张力和很强烈的表现性,这样的艺术很鲜活。我们在传承民族民间文化的过程中,要找出它在民族艺术创造中的活力,在艺术表达中该放大的要放大。民族文化的存在形态中,人与自然的关系和多元的民族元素,在这块土地上创造的文化和艺术形态体现出了一种天人合一的美,无论是形式创造还是对美的认知,往往都在对立统一中显现出庄严与和谐。

■ 幻界沉鱼 张晓春 绝版木刻 100cm x 70cm 2013年

■ 幻界景讷 张晓春 绝版木刻 100cm x 70cm 2019年

云南美术从最早的青铜文化、南昭文化、佛教文化,又到各民族近代、现当代,都有很多内在的关系在延续,但是我们的认知还是没有达到能解构这些民族文化形态的地步。例如我们民族服饰图案色彩的搭配、图形的构成等民族美术工作还没有很显著的艺术研究和转化的成果。这些工作需要我们进行大量的田野调查和素材收集,比较枯燥。还有个问题,由于一味追求经济效益,对原来传统文化的保护在不同层面上的认知不一样,所以导致传统的比较典型的文化遗产消失的速度很快,这是让我们非常遗憾的事情,现在我们去了解和考察的东西都是再造的,同质化也很严重。同质化首先是边境民族相互间影响的结果,也与我们使用的材质、技术变化也有很大的关系,传统的工艺消失得较快,现在傣族壁画都在用丙烯原料绘制。

我认为我们需要从人文的角度、人类学的角度,对我们不同民族、不同形象以及不同的思维整理出一点意识体系的思路来,相关部门须结合国家文化建设的政策进行引导和支持,真正对传承和发扬民族文化起到积极作用。文化自信来源于积淀,这种积淀也经历了很多矛盾的过程,实际上从五四以来,中国人对自己文化的反思、斗争一直没停止过,基本都是在破坏中与不断重建过程中在前行,这既是发展规律,也需要进行人为的积极干预。

■ 田埂 张晓春 绝版木刻 122cm x 80cm 2007 年

传承和发展的这个命题,在我后面的版画创作中,还是会往纵深方向去走,往深度上去思考,因为艺术家的角色就是文化的代言人。在艺术创作中要找到具体的定位,在中心论影响的语境里,地域性的、独特性的民族文化价值就更加明显和可贵,否则,没有身份、没有文化背景和文化情感的支撑点,那样创造出来的艺术也是苍白的。

周:最后,能否请张老师作个简要的总结。

张:从事艺术创作工作使我的精神世界更加丰富,这是我选择艺术的一件幸事。在这个过程中,我又选择了很具体的艺术门类来进行实践,版画、舞台美术这样的艺术方式让我能够实现内心的愿望。版画创作能够体现我的艺术意志,也让我的人生在一种比较丰富的、充满了想象力的精神世界中前行,有了这个支撑点,同时还能给这个世界留点东西,我认为这还是很有意义的。