深市“文化传播类”上市公司商誉问题研究

2020-05-09张黎焱

[摘要]以深市“文化传播类”上市公司共32家为样本,对其2017—2018年的财务报告中商誉问题进行了多维分析,结合证监会新规,对文化传播类上市公司商誉问题带来的风险进行了深入解读,在此基础上提出了规范商誉问题的建议,以期对文化传播类上市公司规范商誉会计处理和信息披露提供一些借鉴。

[关键词] 文化传播企业;商誉;风险;分析

[中图分类号] F83251;F275 [文献标识码]A [文章编号]1673-0461(2020)03-0039-07

一、引 言

商誉产生于资本市场的并购行为,并购重组多为溢价交易,能够为购买方企业带来商誉资产。在内生增长动力不足情况下,很多企业会选择外延式并购重组,既可以迅速扩大企业规模,还可以优化公司资源配置,提振公司股价。根据Wind统计数据,截止到2018年第三季度,A股共有2 082家上市公司存在商誉,商誉减值已达到145万亿元,占总资产比重超过4%。 [1]

2018年11月16日,为提高资本市场会计信息披露质量,强化商誉减值的会计监管,规范上市公司商誉减值的会计处理及信息披露,证监会发布《会计监管风险提示第8号——商誉减值》(以下简称《8号文》),以监管关注事项的形式对商誉减值的信息披露做了进一步规定。

2019年3月29日,财政部监督检查局发布《关于进一步加强商誉减值监管的通知》(以下简称《通知》),要求各财政监察专员办加强上市公司商誉减值监管。这是继证监会发布《8号文》之后,财政部关于商誉减值监管的正式呼应性文件。《通知》中明确要求“各财政专员摸清商誉减值底数,全面梳理2018年上市公司年报中存在的商誉减值事项,重大减值事项要追溯以前年度。” [2]

证监会和财政部接连发声,高度关注商誉减值问题,意味着针对资本市场商誉监管的全面收紧,2019年或成“商誉监管年”。

文化传播产业属于典型的轻资产、重无形资产的行业,对外延式并购的依赖程度较高,并购活动频繁,容易形成巨额商誉。近些年,文化传播产业正处于产业调整、结构升级时期,企业为了不断优化资源配置、并购重组活动频繁,如万达影业、华谊兄弟等,都是通过不断并购重组业务成长壮大起来的上市公司。商誉减值成为影响快速发展的文化传播类企业经营状况的重要因素。

截止到2018年底,深市32家“文化传播类”上市公司商誉资产总额达到32456亿元,占总资产比重达到1484%,远高于A股市场4%平均水平,商誉资产泡沫化严重,资产减值风险巨大。所以,本文将聚焦于这一类公司进行深入分析研究。

二、深市“文化传播类”上市公司商誉减值现状

(一)样本选取

本文选取截止到2019年6月30日深市A股“文化传播类”一共32家上市公司为样本,具体包括:主板9家、中小板8家、创业板15家,选取2017—2018年两年比较数据进行分析。本文所采用的研究数据、财务报告信息,均来自于证监会、深圳证券交易所官网和巨潮资讯网,通过手工整理分析而成。①本文所指商誉、资产负债表和利润表等相关数据,均指合并财务报表及其数据。

(二)深市“文化传播类”上市公司商誉总体状况

2017—2018年两年间,32家上市公司中有6家公司均未发生任何商誉相关事项,分别为中原传媒、欢瑞世纪、芒果超媒、华凯创意、德艺文创、世纪天鸿。其余26家公司均在2017—2018年发生了商誉相关事项,包括新增、注销、计提商誉减值,本文主要聚焦于这26家上市公司。

2017年期末,有25家上市公司存在商誉,商誉资产为43605亿元,资产总额为2 03384亿元,商誉资产占比总资产为2144%。2018年期末,有24家公司存在商誉,商誉资产总额为32456亿元,资产总额为1 81735亿元,商誉资产占比总资产比例为1786%。商誉资产和资产总额双双下降,但商誉资产占总资产比重仍旧较高;2018年,出现较多公司发生大额商誉资产减值,商誉减值风险显著增加。

2017—2018年仅有两家公司发生商誉增加:华媒控股,商誉金额有小幅增加;力盛赛车,有新增商誉出现。相比2017年,2018年新增商誉资产总量很少,主要原因是随着资本市场并购业务活跃程度减缓,新的并购业务发生较少。但随着对赌期限到期,商誉减值金额随即出现大幅增加。

(三)商誉资产对资产负债表项目的影响

1.2017—2018年商誉资产与资产负债表项目分析

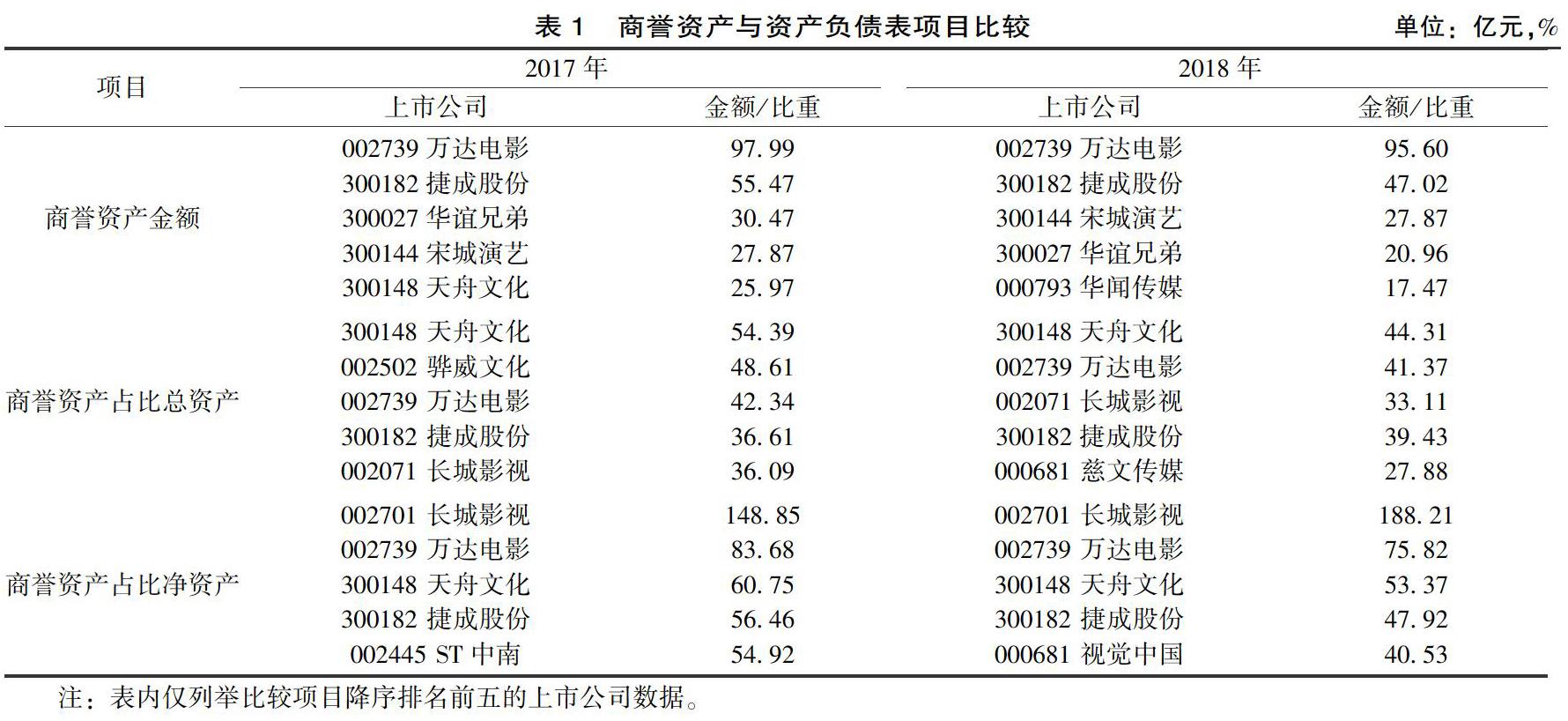

(1)商誉资产绝对额越大,意味着以后期间可供计提商誉减值的基数也就越大,未来可能计入利润的减值损失的金额也就越大。表1列示的为2017年和2018年商誉资产绝对额前五位公司。其中,万达电影就属于典型通过并购之路成长起来的文化传播类公司,并购业务频繁。截至2018年,被并购企业达到51家,是所有文化传播类公司中被并购企业最多的公司。2017年和2018年,万达电影商誉资产占集团总资产比例分别为4234%和4137%,占净资产比例分别为8368%和7582%。

(2)商誉账面价值占总资产的比重越高,商誉减值风险也越高,对公司经营成果产生的影响也越大。从表1中可以看出,文化传播类公司商誉资产占总资产比重普遍较高,如天舟文化、骅威文化,总资产中50%左右都是由商誉资产构成的。

從某种程度上讲,商誉是一种特殊的“虚”资产,会导致虚增资产总额,产生资产“泡沫”。并购环节高估商誉资产、后续期间低估商誉资产减值,都会起到“美化”公司资产负债水平的作用,导致公司的利益相关者低估资产负债率水平。

(3)通过对商誉资产占净资产比重的分析,可以看出公司拥有的商誉资产是否超过了所有者权益金额,即是否超过了股东的投资。由表1看出,该比例最高的是长城影视,该公司 2018年商誉资产占比净资产已经高达18821%,商誉资产接近股东权益的两倍,意味着该公司高资产负债率下的大规模并购扩张,营运资金周转和偿还债务资金如需依赖公司自身收益的话,财务压力巨大。

2.商誉减值准备分析

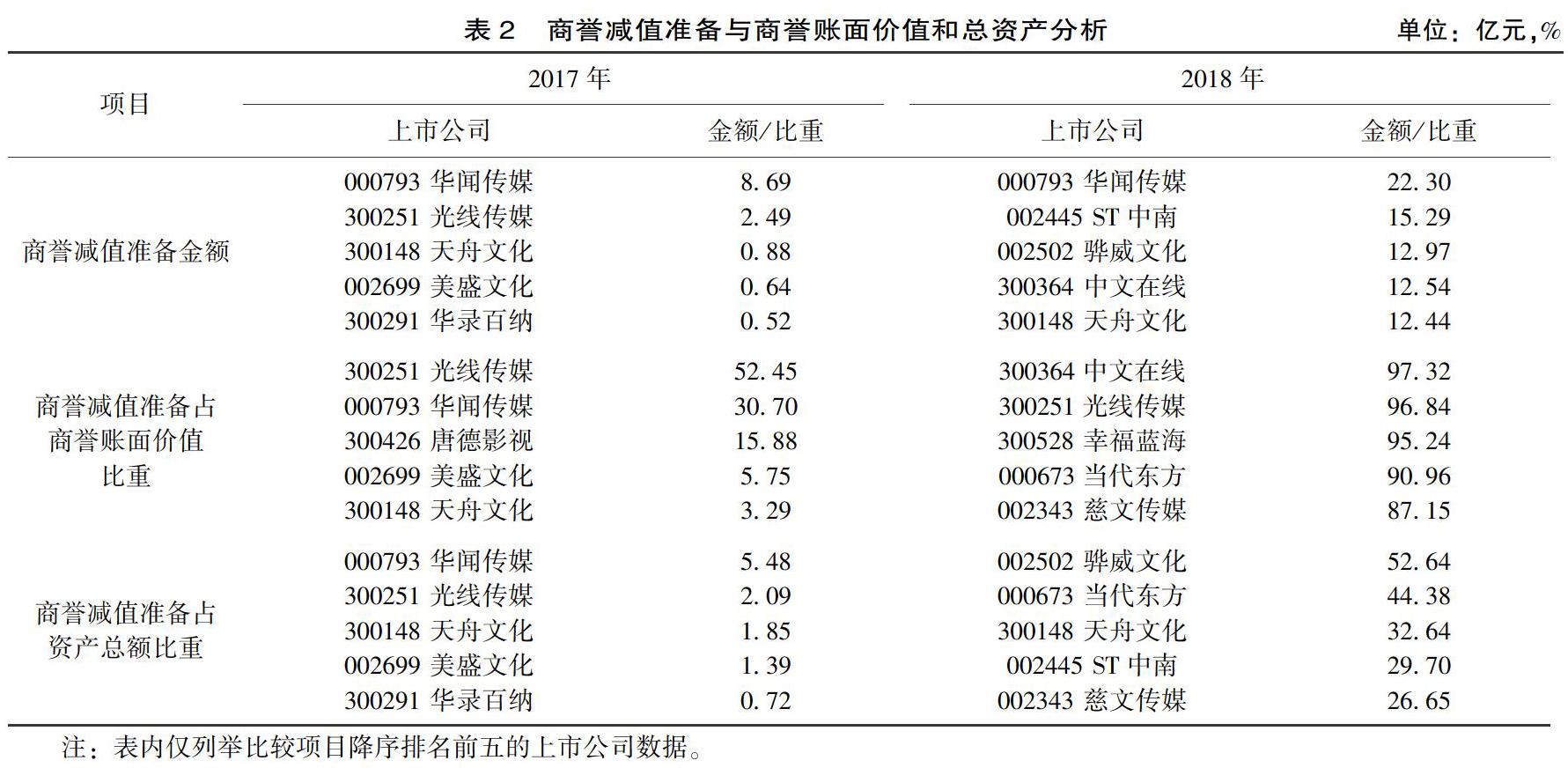

商誉减值准备是商誉资产的备抵项目,直接抵减商誉资产账面价值。商誉减值准备的不断累积和增加,会对企业资产和收益状况产生较大影响。相较于2017年,2018年的文化传播类上市公司无论从商誉减值准备金额,还是商誉减值准备占账面价值以及占总资产比重来看,都出现显著上升的现象。

2017年,计提商誉减值准备的公司仅有9家,总额为1344亿元,2018年上升到18家,计提商誉减值准备总额为13348亿元。从商誉减值准备占账面价值比重这一指标看,由2017年299%骤升至2018年2914%,增幅近10倍,商誉资产总额近1/3已失去其价值。

由表2可以看出2018年某些极值公司情况:2018年计提商誉减值准备最多的公司是华闻传媒,为223亿元;2018年核销商誉账面价值较大的公司有中文在线、光线传媒、幸福蓝海,账面现存商誉资产的95%以上均于当期全部确认商誉减值,商誉减值现象严重;2018年当期计提的商誉减值准备对骅威文化影响最大,1297亿元商誉资产减值导致1/2的资产总额被核减。

(四)商誉减值损失对利润表项目的影响

从基本面上看,2017年32家样本公司均未出现亏损,利润总额为13903亿元。2018年,有19家盈利,利润总额为9925亿元,13家公司出现了亏损,净亏损额为19761亿元,盈亏相抵后利润总额为-9836亿元。2017—2018年6家不存在商誉事项的公司,均未出現亏损,处于盈利状态。

深市文化传播类上市公司在2018年整体出现业绩滑坡现象,除了2018年经济下行大环境的影响外,文化传播类上市公司出现的大额商誉减值也是利润波动的主要因素。当期计提的商誉减值损失越大,对当期利润影响越大,对公司经营业绩和利润的稳定影响也就越大。

存在商誉事项的26家上市公司中,2017年当期共6家公司发生商誉减值损失,合计1064亿元;2018年当期共18家公司发生商誉资产减值损失,合计12648亿元。商誉资产减值损失占资产减值损失总额的比重已经达到6182%,成为资产减值损失的最主要因素。新增的资产减值损失直接吞噬了企业利润,严重影响到存在商誉公司的当期损益状况。

在2018年计提商誉减值损失的18家公司中,只有6家公司在当年是盈利状态,其余12家都出现不同程度的亏损。当年出现利润总额亏损严重的前五位公司分别为:华闻传媒-4877亿元、华录百纳-3414亿元、ST中南-2096亿元、当代东方-1602亿元、中文在线-1515亿元。

通过表3可以看出,慈文传媒、光线传媒、骅威文化、华闻传媒等公司,商誉减值损失构成了合并利润表资产减值损失最重要的部分,对公司的利润和盈亏趋势产生了极大的影响。2018年各公司商誉减值损失加大,如捷成股份商誉资产减值损失一项,就达到公司利润总额5倍之多,更有多家公司出现巨额亏损。

通过2017年和2018年的数据比较可以看出,深市文化传播类上市公司普遍存在高商誉问题,越来越多文化传播类公司自2018年开始大额计提商誉减值,资本市场商誉“泡沫”已经显露无疑。高商誉资产也意味着公司面临的资产减值的潜在巨大风险,重视商誉的会计处理及商誉的信息披露,对文化传播类上市公司来说,是迫切需要加强监管的内容。

三、商誉会计处理和信息披露现状及存在的问题

目前我国对商誉的会计处理方法是与国际会计准则保持一致的方法,即采用减值测试法。虽然商誉后续计量存在摊销法和测试法两种,但理论界仍有颇多争议,在此不做过多讨论,仅通过样本公司的财务报告的阅读和分析,就目前上市公司都采用的减值测试法及信息披露内容进行进一步研究。

(一)商誉减值测试及总体披露状况

2017—2018年,32家样本上市公司均在报表附注中披露了资产减值的信息,不存在商誉的6家上市公司也在“长期资产减值”部分披露了会计准则对长期资产减值的规定性要求。

在聘请资产评估公司方面,2017年有8家公司在测试和评估商誉资产时聘请了专业的资产评估机构,2018年聘请资产评估机构的公司增加到17家,说明更多的上市公司愿意借助专业的中介机构来进行商誉减值的测试和评估。聘请资产评估机构进行商誉减值测试和评估的公司,绝大部分均在附注中披露了聘请资产评估机构的名称,但也有个别公司仅披露聘请了外部机构进行评估,但未明确披露机构名称,如长城影视、华谊兄弟。

在利用专业资产评估机构时,有的公司是将全部资产组或资产组组合均交予资产评估机构进行评估,如中文在线、幸福蓝海、视觉中国等公司;也有一些公司仅将部分资产组或组合交付资产评估机构进行评估,一般选取重要或者金额大的商誉资产,比如慈文传媒、华策影视、宋城演艺、新文化等。

从商誉信息披露质量方面看,发生商誉事项的26家上市公司2018年披露的商誉信息质量均优于2017年;在减值测试方面,2017年多家公司仅直接披露商誉不存在减值的结论,未涉及减值测试的依据和过程,这一现象在2018年得到了较大改善,存在商誉的公司均进行了减值测试并做出不同程度的披露。以上这些都表明,2018年资本市场文化传播类上市公司已经对证监会发布的《8号文》做出了积极的响应,普遍提高了对商誉问题的重视程度。通过对2018年各公司商誉测试过程和信息披露的深入分析,可以发现仍存在较多不足之处。

(二)商誉减值测试过程存在的问题

1.商誉可收回金额确定方法的选择

按照企业会计准则第8号(CAS 8)规定:资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

通过对样本公司的实际分析,发现绝大多数公司在商誉减值测试时大都采用了未来现金流量折现法来估计可收回金额,并不是在二者中选取较高者作为可收回金额;聘请的资产评估公司评估时也大都选择未来现金流折现法估值,也有个别评估公司对个别资产组采用了资产公允价值减去处置费用后的净额作为可收回金额,如中文在线的评估公司。

有些公司没有披露评估公司选用的方法,而是直接披露评估公司确定的可收回金额及结论;也有少数公司商誉测试分别采用两种方法,如中文在线,美盛文化,在不同资产组之间分别采用了未来现金流量折现和资产公允价值减除处置费用后的净额作为可收回金额。

除了选择方法以外,在采用公允价值减去处置费用后的净额估计可收回金额时,对公允价值、处置费用的预测合理性不足,缺少充分适当的证据支持。

2.减值测试过程中参数的确定缺乏依据

采用不同的估值方法、基本假设,选取不同的关键参数,在减值测试时会得到截然不同的预测结果。决定现金流量现值的两个关键因素:未来现金流量和折现率,都是预测数,是由管理层自行判断和决定的。

折现率是个非常敏感的参数,每提高或降低1个百分点,都会带来可回收金额较大比例变动。各样本公司选取的税前折现率,低的在10%左右,高的接近20%不等。同一家公司对不同资产组采用的折现率不同。有的公司未清晰披露是否采用税前折现率,如万达电影、华谊兄弟;有的公司使用税后折现率,如力盛赛车;也有的公司索性根本没有披露折现率,披露随意性较大。

公司对未来现金流量预测期均选择了5年,但对未来利润增长率的估计也存在较大主观判断,仅披露连续5年增长率,但不披露理由和原因,对利润较大波动预期情况下,未充分披露理由,如北京文化,ST中南等。

通过样本公司财务报告的阅读和分析,可以看出绝大部分上市公司均没有对采用的估值方法进行合理的解释,对涉及到的关键参数数值也没有披露理由和依据,如折现率、利润率、预测期增长率和稳定期增长率等参数,只是结论式的陈述采用了什么方法以及哪些具体数值,导致商誉减值测试过程存在较大主观随意性。

3.将业绩承诺与商誉减值挂钩

在并购业务中,并购企业往往会与被并购企业签订对赌协议。对赌协议是对并购方的保护机制,对赌协议中约定的业绩承诺及补偿条款,是被并购方进行“增信”承诺的一种方式。 [3]业绩承诺和商誉减值属于不同的交易和事项,这两者之间没有必然联系。虽然两者在会计计量结果上有可能产生一定对冲效果,但仍应按照各自适用的规定进行会计处理。

有些公司混淆了这二者之间的关系,以被并购企业实际业绩未达承诺业绩作为计提商誉减值的理由,如长城影视、美盛文化;或者以业绩承诺达成作为不计提商誉减值的考虑因素,如宋城演艺。

(三)商誉信息披露存在的问题

1.披露形式方面

大部分公司都选择列表形式,仅以表格形式列示商誉账面价值、商誉减值准备或商誉分摊,在存在较大金额商誉或注销较大金额商誉时,没有更详细的相应的文字说明。

2.商誉减值测试过程披露不规范、不充分对商誉分摊的说明过于简单;涉及到并购业务中存在业绩承诺条款的,没有充分披露业绩条款及或有对价等信息;对可收回金额估值有重要影响的利润增长率、税前折现率等要素,没有披露选取数据的依据;对减值测试过程中涉及的基本假设和主要参数,未披露或披露不清晰;未披露如何确定资产组、可收回金额确定方法以及是否利用了外部专家。

3.聘请评估机构的公司披露的信息过于简略

聘请资产评估机构进行商誉评估的上市公司,均在附注中直接使用了资产评估机构的数据和结论,对评估测试过程和评估要素,都进行了较大程度省略。有些公司没有披露商誉测试过程和关键参数的基本假设,如华数传媒、 华媒控股等,披露信息时都较为简单。

4.自测自评商誉的公司也存在不同程度披露不充分情况

对商誉减值有重要影响的影响因素不予披露;商誉减值原因披露比较模糊,有些公司没有披露原因,直接披露測试过程和结果;仅仅简单披露商誉减值金额,未充分披露与商誉减值相关的其他重要、关键信息,披露的信息缺乏实质性内容,如光线传媒、唐德影视,仅简要列表披露商誉原值、减值准备,没有其他有价值补充信息披露。

四、对商誉会计处理及信息披露的建议

目前,巨额商誉及其减值风险不仅是影响我国资本市场和上市公司的问题,也是影响资本市场每一个投资者的问题,尤其是高商誉的文化传播类公司,加强商誉信息披露的规范性和充分性势在必行。以下从宏观监管、中观行业和微观企业3个层面,提出了关于加强商誉会计处理和信息披露的建议。

(一)监管层面

1.强化上市公司商誉的全链条监管、强化专项监管

证监会和相关财政部门应充分发挥资本市场监管机构的作用,对商誉问题实施全链条监管,加强专项监管。 [4]

对资本市场商誉问题的监管,要做到全链条全覆盖。要加强资本市场会计信息质量的监管,加强注册会计师行业和资产评估行业的职业道德、职业素养和执业质量的监管。对上市公司商誉这一问题,要形成事前、事中和事后监管的有机结合,强化以对财务报告为目的的商誉问题监管力度,有效防范和化解资本市场的商誉减值风险对资本市场的冲击以及对经济平稳运行的干扰。

对于资本市场的重大并购重组,证监会应加大监管力度,深入核查。对计提大额商誉减值的上市公司,要进行及时问询,要求其说明理由;对发生过大额商誉减值的上市公司,应对其拟进行的新并购业务加以锁定期限制,并提高审核要求。

2.强化中介机构的责任意识

监管机构应该强化注册会计师行业的审计责任,提高会计师事务所审计质量,发挥外部机构监督职能。关注会计师事务所及注册会计师在商誉问题方面是否恪尽职守、保持合理职业怀疑,是否具备执业胜任能力。敦促会计师事务所及注册会计师审计期间应关注以前年度形成的商誉资产,尤其是大额商誉资产,必要时应该追溯至以前期间,而不能仅关注被审期间。

建议强化资产评估机构的责任意识,进一步提高资产评估机构的独立性,建立事后究责制度,阻断企业和评估机构之间的利益输送通道,避免评估机构助推商誉“泡沫”的产生。建议强制评估机构在并购时点和并购之后期间必须进行信息披露,详细披露标的资产的评估方法、未来现金流量以及折现率所依据的假设,测算程序等,合理确定标的资产的公允价值。

3.加强文化传播上市公司并购业务监管,从源头控制商誉“泡沫”

文化传媒产业大都是轻资产的公司,并购通常会形成大额商誉。证券监管部门以及行业协会应该严格监管“高溢价、高业绩承诺、高风险”这种“三高型”文化传媒业并购行为,遏制高溢价并购背后的“利益输送”通道;着重加强监控文化传媒业公司盲目并购行为,尤其是横向并购、跨界并购、“蛇吞象”式并购行为;还可以颁布指引,对并购形成的商誉占合并后总资产比重加以限制、对并购商誉在被并购公司资产中所占的比重加以限制,引导资本市场中的文化传媒类上市公司理性扩张规模。

4.强化上市公司商誉信息披露的责任

建议上市公司商誉信息披露内容规范化,强化其披露责任。财务报表附注是财务报表不可或缺的组成部分,承载了进一步补充说明表内项目的重要职能。强制上市公司披露商誉形成过程,商誉减值测试过程以及相关有价值信息。强化商誉信息披露的问责机制和追责机制,企业是否按要求在规定时间内对外披露商誉相关信息、披露信息是否真实可靠。

建议相关部门对附注中商誉信息披露的形式、披露的要素做出统一规定和要求,避免披露信息的差异化过大,增强信息有用性。比如披露并购意图、并购议价分配对象以及依据、并购后商誉的增减变化、减值测试方法、商誉减值涉及到的基本假设和相关参数等,要求企业在附注中进行强制详细披露。

建议提高商誉信息披露频率,要求上市公司在财务报告(包括年度报告、半年度报告、季度报告)中均披露与商誉减值相关、对财务报告信息使用者便于理解的所有关键信息,提高商誉信息传递的及时性,凸显商誉减值的高风险,提醒投资者高度关注。

(二)行业层面

1.推动完善资产评估和审计行业操作指引,提供统一的标准规范

审计人员在执业过程中,应该关注以前年度商誉减值,尤其是以前年度未计提商誉减值而在[JP2]本期大幅计提商誉减值的理由和依据是否成立;关注商誉减值测试的合理性,防止管理层采用带有主观意愿偏向性假设,避免计提过度或不充分;关注商誉减值会计处理的信息披露。商誉减值是否在商誉和资产组或资产组组合之间进行抵减,是否在归属于母公司股东和少数股东的商誉之间进行分配,以及损失金额是否已在当期损益中确认。

因商誉减值事项的特殊性和专业性,不少公司与会计师事务所在进行商誉减值测试时或对商誉减值进行审计时,均会利用资产评估机构及其从业人员出具的专业意见。评估机构应按照相关法律法规和《资产评估准则》及其他业务规则勤勉执业。

2.推出商誉会计处理及信息披露的专项准则

目前,我国商誉问题的处理是分散在不同的具体会计准则之中的,如《CAS 20企业合并》和《CAS 8资产减值》,分别对商誉确认和后续计量作了规定,而《CAS30财务报表列报》和《CAS33合并财务报表》,则对期末商誉在资产负债表中列报进行了规范。目前并没有单独商誉准则对商誉进行规范。

建议会计行业协会推动出台独立的商誉规范准则,对商誉这一特殊资产进行详细规范。包括:采用与国际会计准则一致的企业合并“主体理论”,采取“全部商誉法”;改进目前商誉的后续计量方法,减少上市公司自由裁量权,鼓励使用资产基础法,慎用收益现值法。报表附注中应披露商誉的金额及其确定方法、分摊到某资产组的商誉价值的帐面价值等。建议将并购对价超过一定金额、商誉金额占合并对价一定比例,高于一定比率、对企业发展影响达到一定程度的企业并购,将商誉部分单独着重说明。

(三)企业层面

1建立商誉减值测試的内控制度

近年来,证监会“小额快速”审核机制的出台对上市公司并购重组形成重大利好,刺激了并购重组业务的发展,资本市场频繁出现“蛇吞象”现象,即并购方买价高于自身净资产数倍之多。深市中小板和创业板中很多公司自身规模较小,应对风险的能力较弱,并购扩张后整体绩效出现不升反降的后果。

企业董事会和管理层要高度重视加强自身内部控制和风险管理工作,积极应对商誉问题带来的巨大风险。加强企业自查,及时判断商誉减值,及时启动商誉减值测试流程、及时计提商誉减值,不要集中在年底做一次性测试;加强对商誉减值测试过程的全过程控制;当商誉减值损失构成重大影响时,应及时启动对商誉资产核销的审批流程,准确、及时、充分披露与商誉减值相关的信息。

2.强化“董监高”对并购风险的责任

建立“董监高”对并购事件风险的究责制度,防止管理层操纵公司股价,高抛低吸、减持套现等,侵害股东利益、影响企业长远发展。对一次性大额计提商誉减值准备的企业行为,建立预警制度,设定预警红线。对决策者追加连带责任,避免出现资本市场的“一次归零”和“洗大澡”现象。

3.厘清业绩承诺和商誉减值之间的关系

在并购业务中,对赌协议是对并购方的保护机制,对商誉减值风险可以起到一定缓冲作用。但企业不能将被并购企业达成业绩承诺和不计提商誉减值划等号。经营没有达到预期不代表一定要计提商誉减值损失,而达成业绩承诺也不是无需计提商誉减值的充要条件。企业应厘清二者之间的关系,不能以业绩承诺达成与否作为商誉减值计提的标准。

4.客观预测、及时披露商誉减值相关内容

公司应充分考虑企业内部和外部信息,对商誉减值迹象进行合理判断,包括资产组或资产组组合所处的宏观经济环境、行业环境、企业经营状况和未来规划等; 充分披露未来现金流量、税前折现率、预测期等关键参数的理由和依据,有理有据确定可收回金额;充分披露商誉产生的时间、评估结果增减变化等。必要的信息要及时补充说明,这些信息可能会对投资者的决策产生重要影响。

在测试时点方面,按照CAS 8规定,“不论是否存在减值迹象,都应当至少在每年年度终了进行减值测试”,公司应在出现减值迹象条件下及时进行商誉减值测试,对商誉帐面价值再确认,而不是只在年底进行一次性减值测试。

五、结 语

商誉问题,是关乎我国资本市场健康、稳定、可持续发展的重要问题。商誉的会计处理及信息披露体现着各方利益相关体之间的博弈。党的十九大报告中,将防范化解重大风险列为三大攻坚战之一。2019年证监会和财政部均提出加强上市公司商誉减值监管,标志着商誉问题进入了强监管时代。在文化“走出去”背景下,正处在产业调整、转型升级阶段的文化传播行业已成为我国新的经济增长点。作为高商誉的代表性行业,文化传播行业应高度重视商誉,既要关注“黑天鹅”,更要防范“灰犀牛”。

[注 释]

①深圳证券交易所:http://wwwszsecn/;中国证券监督管理委员会:http://wwwcsrcgovcn/。

[参考文献]

[1]网易财经.业绩爆雷继续!21只A股商誉超净资产 8只超总市值 [EB/OL].http://money.163.com/19/0130/16/E6PIT92L00258152.html.

[2]财政部监督检查局:关于进一步加强商誉减值监管的通知 [EB/OL]. http://www.toushijinfu.com/index.php?s=/index/article/index/articleid/OVVqbXV3T2tHc0NMSkFScU9vblpNdz09.html.

[3]刘永键,章新蓉,郑佳.上市公司业绩承诺风险研究综述 [J/OL].财会通讯:1-6 [2019-11-07].https://doi.org/10.16144/j.cnki.issn1002-8072.20190712.002.

[4]中国证监会北京监管局监管课题组.商誉会计处理与信息披露相关问题研究——基于北京地区上市公司、会计师事务所的调研 [J].财务与会计,2017(10):12-15.

Study on the Goodwill of Listed Companies of Culture Communication

in Shenzhen Stock Exchange

Zhang Liyan

(Communication University of China, Beijing 100024,China)

Abstract:

Taking 32 listed companies in Shenzhen Stock Exchange as samples, this paper makes a multidimensional analysis of the goodwill issues in their financial reports in 2018. Combining with the new regulations of the China Securities Regulatory Commission, this paper makes a thorough interpretation of the risks brought by the goodwill problems of Listed Companies of cultural communication. On this basis, it puts forward some suggestions on regulating the goodwill to standardize the goodwill accounting procedures and the information disclosure.

Key words: cultural communication enterprises; goodwill; risk; analysis

(責任编辑:李 萌)

收稿日期: 2019-10-15

网络出版网址: https://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1356.f.20191108.1317.002.html 网络出版时间:2019-11-08 14:22:20

基金项目: 中国传媒大学校级科研培育项目《 “新三板”扩容背景下传媒产业发展研究:契机、策略与实证分析》(CUC16B05)。

作者简介: 张黎焱(1974—),女,河北人,博士研究生,中国传媒大学讲师,研究方向为会计理论与实务。