复杂非均质碳酸盐岩储层酸岩反应动力学特征及酸压对策研究

2020-05-07钟小军张锐吴刚尹峥王孝超卢昊高跃宾

钟小军,张锐,吴刚,尹峥,王孝超,卢昊,高跃宾

(1.中国石油大学(华东)石油工程学院,山东青岛 266000;2.中国石油华北油田分公司勘探部,河北任丘 062550;3.中国石油勘探开发研究院,北京 100083)

冀中坳陷廊固凹陷北部杨税务等潜山具有亿吨级储量,是渤海湾地区油气接替的新领域。该凹陷的勘探始于20 世纪80 年代,先后钻探务古1 井、务古2井、务古4井均见到一定显示,但单井产量低、稳产难度大。与国内外其他深层碳酸盐岩油气藏相比,杨税务潜山油气藏具有埋藏深、温度高、储集空间复杂(裂缝型、溶蚀孔洞型、缝洞型),储层品质差、自然产能低、经济有效动用难度大等特点。近年来,随着储层改造技术的不断进步,带动了深层勘探发现,也给本潜山的改造带来新的思路。因此钻探了安探X 风险探井,力争通过新型改造技术达到勘探发现的目的。与国内塔里木、西南等油田的均质海相储层相比,杨税务潜山储层具有岩性更复杂(白云岩、灰岩夹杂)、温度高、地应力梯度高、酸岩反应快、改造距离短等诸多难点[1],国际上对这类储层改造的研究也较少,完全照搬以往的改造技术不能满足本该的块的改造需求。同时由于前期杨税务潜山储层取心井较少,导致酸岩反应基础研究较为薄弱,使得针对性的改造工艺和改造规模优化难度大。针对以上问题酸岩,在系统分析以往区块储层改造经验的基础上,通过岩心观察、薄片鉴定、全岩分析及电镜观察,分析了4 套碳酸盐岩矿物成分,开展不同层位矿物成分的酸岩反应动力学特征研究,结合酸压导流能力测试等,形成了“高排量、大液量、压裂+酸压”组合工艺为主体的酸压改造技术,同时形成了针对不同层系的酸压改造酸液体系及对策。

1 不同层系酸岩反应主控因素分析

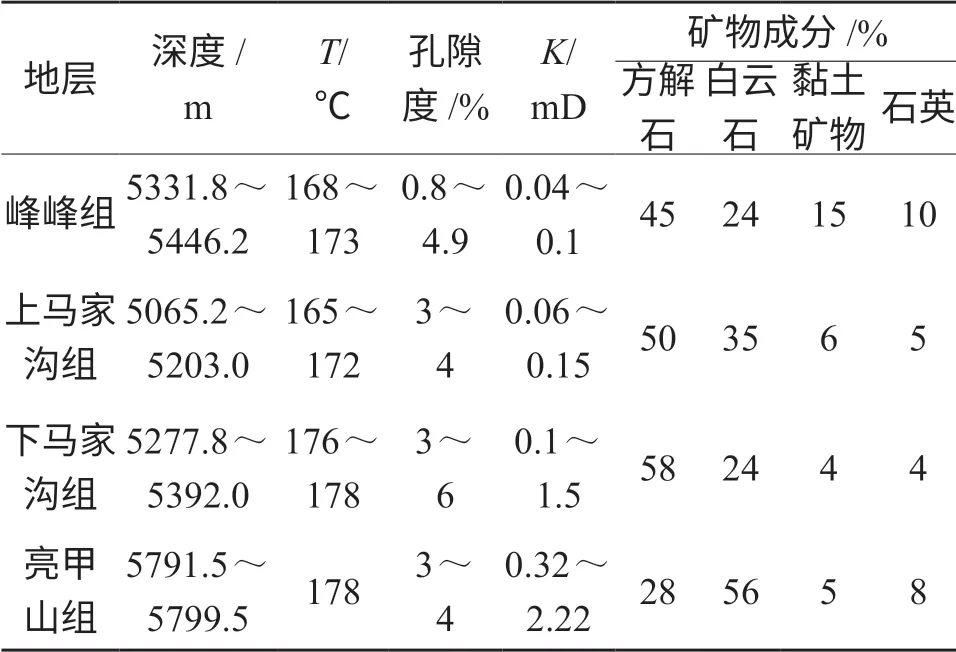

杨税务奥陶系储层受岩性、岩溶作用和断裂发育程度等影响,纵横向均有较大的差异,区内奥陶系主要发育峰峰组、上马家沟、下马家沟和亮甲山组4 套储层,储集空间以孔隙型和岩溶缝洞型为主[2-3]。储层埋藏深度为5065~5800 m,井底温度165~180 ℃,有效储层孔隙度平均为3.06%~3.81%,渗透率平均为0.04~1.2 mD,各套储层间孔渗、温度条件差别不明显。通过岩心观察、薄片鉴定、全岩分析及电镜观察,碳酸盐岩主要分为灰岩类和云岩类,主要岩性为灰质白云岩、白云质灰岩、白云岩、灰岩等,从矿物成分来看,4 套储层均以方解石和白云石为主,含少量黏土矿物和石英,但各储层段含量差别较大,见表1。各套储层间矿物成分差异性较大,特别是影响改造效果的黏土矿物和石英含量差别明显。因此,总体上看储层酸岩反应受超高温控制,而区内不同层系受不同层位岩心的矿物组分控制,需要对不同储层特征进行深入研究,制定针对性的压裂改造措施。

表1 杨税务潜山不同层系储层参数对比

2 岩心取样与实验设计

2.1 实验仪器与岩心

实验仪器为CRS-1000-35(美国TEMCO公司)。实验用峰峰组和亮甲山组岩心取自安探1X、安探2x、安探3、安探5x 等井不同层位,采用的马家沟组岩心由地表露头制备,岩心总数量达到120 块,4 套层系每组达到30 块左右,保证实验的可靠性。

2.2 实验方案设计

为建立杨税务潜山奥陶系4 套储层的酸岩反应动力学方程,每套储层分别设置3 组不同VES 鲜酸浓度下的酸岩反应实验,实验温度wei 120 ℃,压力为8 MPa,时间为10 min。实验配方如下。

1#(2#、3#)18%(15%、8%)HCl+5%VES+5%缓蚀剂+2%铁离子稳定剂

3 杨税务潜山不同储层酸岩反应实验与改造对策

3.1 高温的影响及对策

温度对酸岩反应速度影响很大。从图1 可以看出,随着温度的升高,灰岩和白云岩酸岩反应速度都大幅上升,造成酸蚀裂缝距离过短,影响改造效果。同时可以看出,在80 ℃,灰岩酸岩反应速度是白云岩的7 倍,而当温度升至140 ℃时,灰岩酸岩反应速度仅是白云岩的1.6 倍,高温下不利于酸液的非均匀刻蚀。因此,在现场施工中,前期需要大规模滑溜水的注入,对储层进行降温,降低酸岩反应速度,增加酸蚀裂缝长度,同时有利于酸液对裂缝壁面的非均匀刻蚀,提高裂缝导流能力[4-5]。

图1 不同类型岩样酸岩反应速率

3.2 不同层位酸岩反应动力学特征

酸岩反应动力学参数包括反应速率常数k和反应级数m,是酸岩反应动力学中的重要参数,不仅可用于对酸岩反应规律的定性定量分析,也可用于酸压酸液体系的优化[6-9]。计算酸岩反应动力学参数的前提是酸岩反应为表面反应控制,所以系统反应速率等于表面反应速率。杨税务奥陶系4 套储层岩心在不同酸液浓度下的酸岩反应速率测定结果见表3。根据质量作用定律,对酸岩反应速率和酸液浓度进行线性回归,得到的结果如图2~图4 所示。

表2 不同酸液浓度下酸岩反应速率常数

1)峰峰组岩心在表面反应控制区,随着酸液浓度增加,失重增加,酸岩反应速率增加。岩心表面反应后较平坦,且有一定量残渣滞留。计算得峰峰组的酸岩反应动力学参数k=155.72×10-5cm2/s,m=0.92(见图2)。峰峰组因为非反应性矿物含量较大,形成“点状”刻蚀,导流能力保持能力较差。在酸压的基础上,可以通过提高酸液浓度提高酸化距离,同时需要考虑加砂压裂工艺,以保证在高闭合应力下的裂缝导流能力。

图2 峰峰组酸岩反应速率——酸液浓度曲线

2)上马家沟组地层白云石、方解石交错分布,在表面反应控制区,随着酸液浓度增加,岩心失重增加,酸岩反应速率增加。计算得上马家沟组酸岩反应动力学参数k=606.63×10-5cm2/s,m=1.03(见图3)。上马家沟组岩心与低浓度酸液反应后表面较平坦,酸液浓度提高,表面出现溶蚀沟壑,形成“沟槽”刻蚀,导流能力保持较好。使用15%VES酸,同时增大注酸排量与注酸时间,导流能力绝对值、稳定性得到较大提升。

图3 上马家沟组酸岩反应速率——酸液浓度曲线

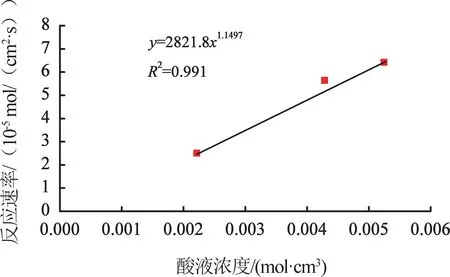

3)下马家沟组岩心受旋转圆盘影响,表面中心和岩面周围形成圆锥形。通过计算得下马家沟组酸岩反应动力学参数k=2821.8×10-5cm2/s,m=1.15(见图4)。下马家沟组方解石含量高,形成较均匀刻蚀,导流能力保持能力差,在酸压的基础上需要考虑加砂压裂工艺。

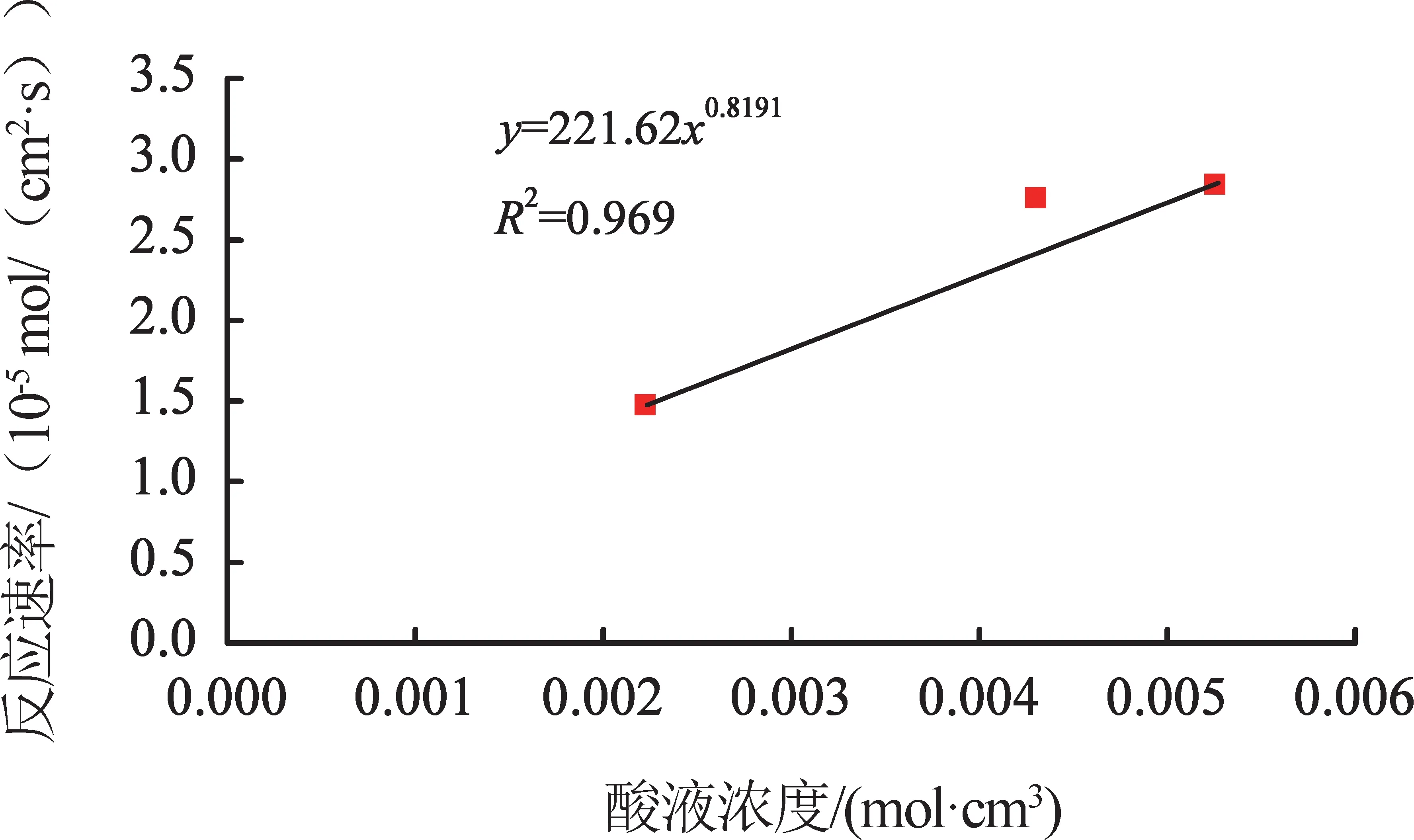

4)亮甲山组岩心主要以白云岩为主,通过回归计算得酸岩反应动力学参数k=221.62×10-5cm2/s,m=0.82(见图5)。总体上看,与灰岩含量较高的马家沟组相比,亮甲山组岩心与酸液的反应速率较慢,反应45 min 造成表面中部矿物溶蚀程度较低,延长注酸时间能增加凹坑沿酸液流向连通程度,形成了表面中心和岩面周围形成圆锥形,导流能力较稳定。因此,对于亮甲山组提高酸液浓度和用量,同时加砂压裂可进一步提高裂缝导流能力。

图4 下马家沟组酸岩反应速率——酸液浓度曲线

图5 亮甲山组酸岩反应速率——酸液浓度曲线

从反应速率常数来看:下马家沟组最大,高出一个数量级;其他3 个层位从大到小依次是上马家沟组>亮甲山组>峰峰组,同时酸岩反应速率大小关系与反应速率常数大小关系一致。

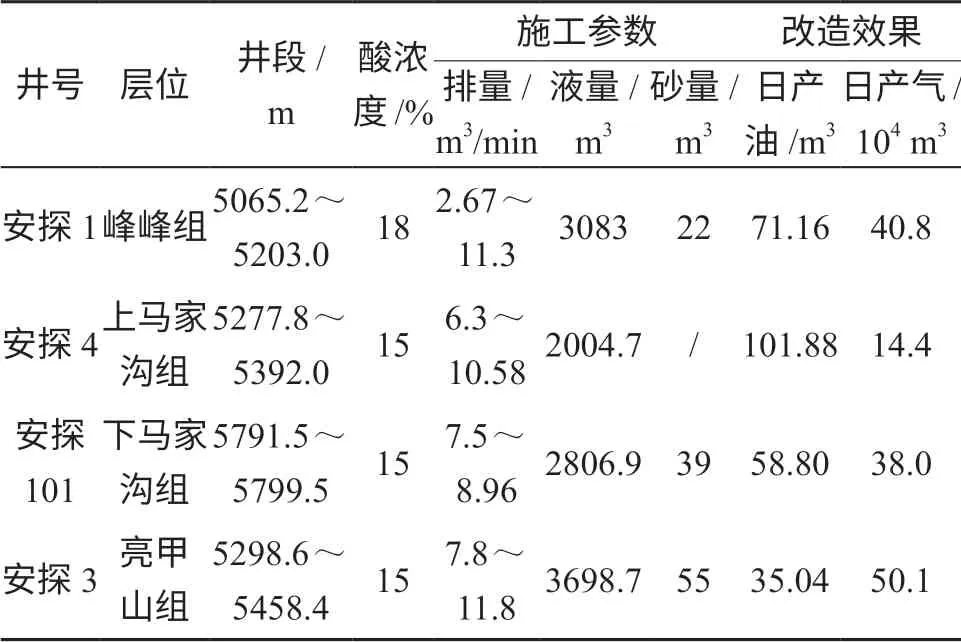

4 基于不同酸岩反应特征与改造现场应用

上述实验结论指导了华北油田杨税务潜山改造13 井次,9 层获高产油气流,新增探明+预测天然气地质储量296.46×108m3,石油地质储量 700.09×104t。已累计生产天然气3.22×108m3,产油 6.72 104t,合计产油(折油气当量)32.78×104t,见表3。

安探101 井位于冀中坳陷廊固凹陷杨税务潜山安探1X 潜山圈闭,施工井段5791.5~5799.5 m。结合该井储层特点,以上述室内实验结论为依据,优选液体体系配方,采用“酸压+滑溜水造缝网+冻胶加砂”复合体积改造工艺,在增大改造体积的同时,兼顾压后裂缝合理的导流能力,施工注入总液量为2806.9 m3,酸量为474.4 m3,加砂38.9 m3,施工排量2.3~8.79 m3/min,施工压力31.0~85.5 MPa。压后日产油59 m3/d、日产气38×104m3/d,实现了压后高产的目标。

表3 杨税务潜山部分探井改造成效统计表

5 结论

1.开展了华北油田杨税务潜山4 套储层酸岩反应动力学实验,明确了酸岩反应速率与动力学参数:峰峰组:J=155.72×10-5Cs0.92;上马家沟组:J=606.63×10-5Cs1.0304;下马家沟组J=282.18×10-4Cs1.1497;亮甲山组:J=221.62×10-5Cs0.9191。

2.基于酸岩反应动力学实验结果,优选了4套储层个性化的液体体系和改造工艺,并在现场成功应用11 次,其中9 井次获高产工业油气流,实现了压后高产的目标。