西北某水电站1号变形体特征及稳定性分析

2020-05-05吕耀成张富荣李钰强

吕耀成 张富荣 李钰强

(中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,陕西 西安 710065)

西北某水电站位于青海省兴海县与贵南县交界的黄河上,其枢纽工程规模属Ⅰ等大(1)型工程,电站正常蓄水位为2 715 m,装机容量1 200 MW。拦河坝为混凝土面板堆石坝,坝顶高程2 721 m,最大坝高150 m。1号变形体位于电站近坝库岸左岸,距离电站导流洞进口较近,其稳定性直接影响施工与运行的安全[1]。因此,弄清该变形体的变形机制,并通过计算分析其稳定性,评价结果可作为工程设计的重要依据[2,3]。

1 地质条件概述

1号变形体与拟建坝址相距约为750 m,位于坝址上游黄河左岸。本段河流总体流向NW332°。基本呈对称的“V”型河谷,岸坡陡峻,相对高差最大约400 m,变形体范围内冲沟不发育。

1号变形体范围内规模较大的断层不发育,仅在上游侧边界处发育F12断层,其岩体中构造裂隙和卸荷裂隙较为发育。

2 变形体特征

1号变形体在平面形态上呈不规则的扇状,其后缘可见“圈椅状”破裂壁。前缘剪出口基本位于Ⅱ级阶地基座面附近,高出河水位15 m~30 m;后缘最高高程约2 925 m,一般在高程2 800 m~2 920 m。1号变形体的平均厚度25 m,估算其体积约为480万m3。

1号变形体的岩层走向与河谷边坡走向夹角较小,属陡倾顺层斜坡。变形体范围内岩层产状与周边正常岩层产状有明显差异,总体向坡内缓倾,其产状与周边正常岩层产状相差较大,一般大于30°,岩层强烈倾倒变形现象明显,呈反倾状结构[4]。根据其结构及破坏特征,该变形体可分为三个区,从上游到下游分别为A区、B区、C区。

3 成因机制及力学特征

3.1 成因机制

通过岩性、岩体结构和环境条件分析,1号变形体形成主要经历三个阶段:1)初始变形阶段;2)滑移—倾倒变形阶段;3)破坏阶段。随着上述变形的进一步发展,坡体内的变形主要受控于折断面处的最大剪应力,其变形最后转为以滑移—拉裂型为主,进而形成统一的滑动面,最终发展为滑坡。

3.2 力学特征

通过碎石土强度试验成果、参数反演成果及相关规范类比[5],经综合分析,变形体潜在滑面的强度参数如下:

A区代表性剖面(纵1剖面):

天然状态:f=0.54,C=100 kPa;饱和状态:f=0.46,C=80 kPa。

B区、C区代表性剖面(纵2、纵3剖面):

天然状态:f=0.64,C=100 kPa;饱和状态:f=0.50,C=80 kPa。

4 变形体稳定性分析

根据1号变形体的分区特征,分别选取A区、B区、C区的代表性剖面1—1,2—2,3—3纵剖面计算其稳定性。稳定性计算采用以下方法:有限元强度折减法和刚体极限平衡法。

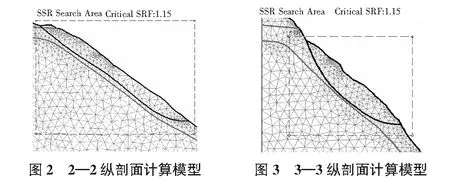

4.1 有限元强度折减法

采用有限元强度折减法,计算各剖面在天然状态下的稳定系数见图1~图3。

计算结果表明,天然条件下,3条剖面的稳定系数均大于1.15,即A区、B区、C区均处于稳定状态。

4.2 刚体极限平衡法

由于1号变形体位于电站的近坝库区,因此,稳定性计算分别按蓄水前、蓄水后两种状态进行,计算天然自重、暴雨、地震等工况下的稳定系数。本次选用1号变形体1—1,2—2,3—3纵剖面,其稳定性计算采用传递系数法进行。

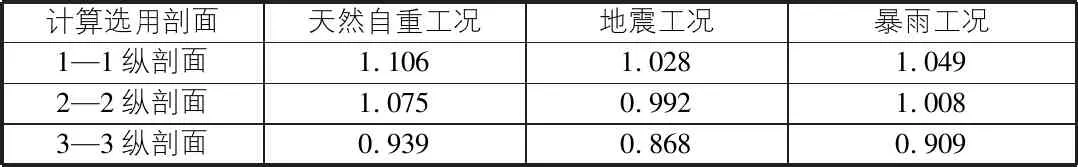

1)蓄水前变形体的稳定性分析。蓄水前,各工况下1号变形体1—1,2—2,3—3纵剖面的稳定系数计算成果如表1所示。

表1 不同工况下变形体的稳定系数计算成果表

2)蓄水后变形体的稳定性分析。蓄水后,各工况下1号变形体1—1,2—2,3—3纵剖面的稳定系数计算成果见表2。

表2 不同工况下变形体的稳定系数计算成果表

根据上述计算成果可知:

在电站蓄水前,天然自重工况下:A区处于稳定状态,B区、C区处于基本稳定状态;在暴雨、地震工况下:A区总体处于基本稳定状态,B区、C区处于欠稳定状态。

在电站蓄水后,天然自重工况下A区处于基本稳定状态,但在暴雨或地震工况下A区处于极限平衡~欠稳定状态;除B区天然条件处于欠稳状态外,B区其余工况、C区所有工况均呈不稳定状态,即变形体在各工况条件下的稳定系数均不能满足规范控制要求。

5 结语

1)1号变形体位于电站近坝库岸,其稳定性直接影响工程施工与运行安全。因此,评价其稳定性具有重大意义。2)通过岩性、岩体结构和环境条件分析,1号变形体形成主要经历三个阶段,即初始变形阶段、滑移—倾倒变形阶段、破坏阶段。随着变形的进一步发展,最终转为滑移—拉裂变形,形成统一的滑动面而发展为滑坡。3)稳定性分析结果表明:电站蓄水前,在天然自重工况下,变形体处于稳定~基本稳定状态;在地震或暴雨工况下,变形体处于基本稳定~欠稳定状态。电站蓄水后,在各种工况下,变形体的稳定系数不能满足规范控制要求。4)1号变形体的发展变化趋势对工程建设及运行影响较大,建议对其开展必要的变形监测工作,为边坡的工程设计提供相关依据。