机械类专业中高职贯通一体化课程衔接体系建设研究

2020-05-03黄忠仕农乐设

黄忠仕 农乐设

【摘 要】本文分析机械类专业中高职课程体系衔接中课程内容重复和难易结构搭配不合理、实践课程设置与专业技能培养脱节、课程标准不健全、职业资格证书与能力不被认可等问题,提出机械类专业中高职一体化课程体系衔接的对策:探索“2+1+1.5+0.5”学制模式;以职业资格岗位为导向,搭建“平台+模块化”课程结构;设置层级化的课程衔接架构。

【关键词】机械专业课程;中高職教育;课程体系;一体化衔接;模块化

【中图分类号】G;【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)01C-0081-02

我国社会教育体系由建设向逐步完善转型,构建现代化职业教育体系,需要中高职教育实现更好的衔接,这既是职业教育发展的内在属性,也是经济结构调整的必然要求。中高职教育衔接涉及多个方面,其中以课程衔接最为关键,是完成衔接的主要内容。目前,我国中高职教育衔接并未真正实现,究其原因在于课程体系衔接的不充分。本文以百色职业学院机械类专业课程为例,以人才培养目标为导向,细化中高职机械类专业职业能力要求,深入探究中高职课程一体化衔接体系的构建。

一、机械类专业中高职课程体系衔接存在的不足

(一)课程内容重复,难易结构搭配不合理。中高职教育是一个完整体系的两个不同阶段,具有时间上的连续性与逻辑上的递进关系。课程体系划分为三个板块:文化基础课程、专业理论课程、实践课程。中职学校与高职院校采用独立办学模式,二者间缺乏有效沟通与衔接,课程设置未形成真正的统一整体,连续性、递进性缺失。百色职业学院目前开设29个高职专业、14个中职专业,从机械专业中高职课程设置来看,仍存在一定程度的内容重复与脱节,如果中职、高职分属不同院校,情况会变得更糟。

由统计数据可以看出,中高职阶段部分课程名称相同,这就意味着部分学生在高职阶段重复着中职阶段的学习内容;虽然专业课程需要持续深入学习,但深入分析课程内容发现,中高职课程教材并不存在知识学习的递进式增长关系;部分高职教学开设课程,中职阶段并未进行基础知识学习,加大了高职阶段学习难度,影响了对专业知识的深入理解,这两种情况降低了学生的课程参与度和教学效果。

(二)实践课程设置与专业技能培养脱节。对于中职学校和高职院校而言,实践环节是整个教学体系的组成部分,是教学环节到工作岗位的过渡阶段,同时也是实现中高职课程有效衔接的关键一环。

按照一般逻辑,学生在高职阶段的实操技能提升水平与速度应明显高于中职阶段,但从课程教学效果调研情况来看,学生表现情况并不理想。近三成高职院校教学实践等同于简单的工艺操作,与“如何更好操作”的实践课程办学方针相背离。究其原因,一是课程建设标准不明确、不统一;二是实训课程教师水平不足。尤其对于成立时间不长的高职院校,实训基地建设与设备投入尚不完备,相比于成立时间超过二十年的老牌中职学校,在专业技能培养与实训环节并不具备竞争优势,甚至出现了中职技能培训水平强于部分高职院校的现象,进一步加大了中高职教学衔接难度。

(三)课程标准不健全,职业资格证书与能力不被认可。目前对于中高职学校教材的选用,尚未制定国家层面的统一标准,由各省市结合区域实际灵活选用,一定程度上造成了职业教育课程资源的重复性投入,影响了中高职课程衔接效果。职业资格证书制度已在全国范围内初步建立,但各行业间难以形成统一标准。中等职业教育与高等职业教育分属两个不同层次,对其职业能力的评定、晋升难以明确界定,因此无法实现中等职业教育与高等职业教育资格证书的无缝对接,中职教育阶段所获得的资格证书如何在高职院校得到认可,并没有一个明确的执行标准,这导致了中职毕业生实现学历提升的同时,其职业能力的提升并未被认可。

二、机械类专业中高职一体化课程体系衔接对策

(一)探索“2+1+1.5+0.5”学制模式。在学制安排上,中职学校多采用“2+1”模式,高职院校采用“2.5+0.5”模式,按照这种模式计算,初中毕业生完成中高职教学培训需要6个学年。如果中高职院校间的衔接效率得到提升,可缩短教学年限,笔者结合教学实际提出了“2+1+1.5+0.5”的学制模式探索。2学年为中职在校学习学年,依照既定的人才培养目标组织课程实施,2年学习期满学生自主选择进入岗位实习环节,或准备高职升学考试,进行衔接课程学习与考试专项强化训练,这个阶段用时1学年。1.5学年为进入高职阶段的学校教学阶段,中职学员根据专业划分升入对口高职院校,经过中职阶段专业基础课程与职业化课程学习,因此1.5学年足以完成中职向高职的专业课程巩固与提升,这是整个学制模式中的关键环节,直接决定模式探索的成败。0.5学年为高职阶段到岗见习阶段,以便更好适应工作岗位。“2+1+1.5+0.5”学制模式,可缩短中高职总教学年限,扭转文化基础课程、专业课程重复建设局面,更好地完成中高职课程一体化衔接。

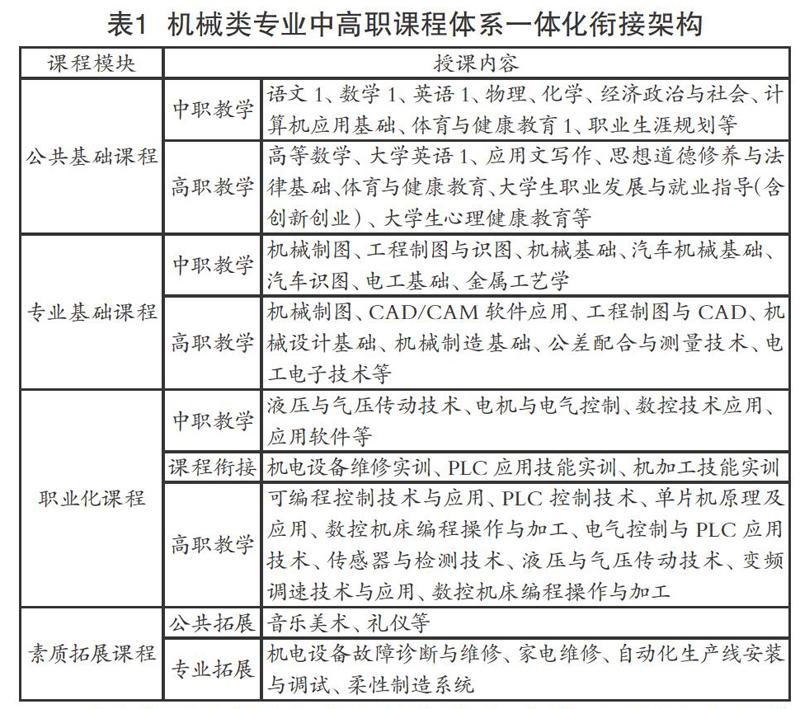

(二)以职业资格岗位为导向,搭建“平台+模块化”课程结构。简言之,课程结构是课程体系的主体框架,组织课程各构成部分,有效配合,划定课程体系各学科门类,分配选修与必修课占比,选定各学科内容与授课学时,分科课程与综合课程穿插进行。课程活动实施依据课程结构开展,是课程目标向教学成果的转化器,将课程理念与课程设置价值取向融入其中。课程衔接以教学目标融合为导向,指导课程体系前后贯通。在进行中高职课程衔接整体架构设计时,将课程内容划分为不同模块,基于教学目标,进行“多模块、多层次、多岗位”布局。具体到机械类专业教学环节,参照往届毕业生岗位需求,梳理知识结构与能力结构,进行课程模块分解。各课程模块间依据不同层次搭配,形成内在联系、层层递进的模块化平台。平台分为四大板块:公共基础课程平台、专业化基础课程平台、职业化课程平台、素质拓展实训平台。四个板块依据“多层次、多模块、重岗位”建设原则,构建“平台+模块化”的课程一体化衔接体系,实现了必修课程、职业化课程与职业资格岗位间的协调与对接,素质拓展实训平台以选修形式作为补充,增强了课程的实践性和灵活适用性,保持了教学目标的一致性。

“平台+模块化”一体化课程架构定位于综合职业能力培养与素质全面提升,由低级向高级提升,由单一操作向复合操作转变,由一次性教育向终身教育与学习转型。

(三)设置层级化的课程衔接架构。中高职课程教学目标通常不是单一的,体现复合、交叉性。中职阶段需满足人才培养与升学双重教学目标;高职阶段以就业岗位需求和区域经济结构为导向。课程体系设置遵循金字塔架构,这符合人才培养与发展规律,即课程内容由初级向高级提升,课程难度由浅入深,课程方向由基础学科向专业课程倾斜。中高职课程按层级区分,按照人才培养目标制定相匹配的培养模式,既要遵循职业成长规律,又要提升不同阶段的职业能力。因此,中高职课程体系有必要统一制定,课程层级结构与职业发展实际实现对应,由低向高、由浅入深。

1.公共基础课程建设模式。公共基础课程是中高职课程衔接的实现基础,以“构建必备基础,支撑后续发展”为建设目标,同步提升学生文化素养水平。中职阶段的公共基础课程包含两个模块,模块1属于必修环节,通过通用基础内容学习,支撑中职学校学历教育与专业教学;模块2属于选修模块,实现学生文化素质的进一步提升,作为拓展内容,满足学生升学考试或继续学习的自由发展需求。进入高职学习阶段,公共基础课程可加强数学、英语内容占比,实现学生文化素质的细分领域提升。

2.专业基础课程建设模式。专业基础课程作为公共基础课程与专业课的衔接模块而存在,为进入专业课程学习阶段打下更加牢固的基础。

3.职业化课程建设模式。职业化是中高职院校的办学目标,是学生获得岗位所需专业技能的准备阶段,课程内容制定应以专业人才需求调研数据为基础。通过职业化课程学习,一方面使中职学生达到岗位所需能力水平,取得相应的职业资格证书;另一方面帮助高职学生更好地适应工作岗位实际,实现中高职专业培养目标间的过渡与衔接。

结合百色职业学院机械类专业教学与就业实际,同时计入百色区域性经济结构因素,笔者给出了课程衔接模型,见表1。

中高职院校教育衔接的时代背景,加快了机械类专业课程一体化建设进程。衔接过程中,应明确中高职培养目标间的差异性与递进关系,使之成为一个有机整体,依此制定课程标准,强化基础课程与专业基础课程教学环节,走出校园积极与科研院所、区域性特色企业共同探索更加适应经济发展形势的办学模式,使中高职教学内容更能体现个体价值,更好服务于区域经济发展与社会建设。

【参考文献】

[1]刘剑峰,韩卫东,解振宇.汽车专业中高职课程衔接的实践研究[J].湖北农机化,2019(14)

[2]周广跃.中高职课程衔接的现状与对策研究[J].科技经济导刊,2019(18)

[3]高艳,夏晓青,陈军.数控技术专业中高职衔接课程体系构建研究[J].扬州职业大学学报,2019(1)

[4]周会娜.高职课程体系与职业资格认证衔接的研究——工程機械运用技术专业建设与职业资格认证对接的研究[J].天津职业院校联合学报,2019(1)

【基金项目】2019年度广西职业教育教学改革研究项目“中高职贯通专业课程衔接体系建设研究——以机电一体化技术专业为例”(GXZZJG2019A002)

【作者简介】黄忠仕(1982— ),男,壮族,广西田林人,研究生,百色职业学院讲师,研究方向:机电一体化技术;农乐设(1969— ),男,壮族,广西德保人,研究生,百色职业学院副院长,研究方向:职业教育管理。

(责编 黎 原)