严防输入,这里是最前线申城职工驰援“疫”线全景记录

2020-04-30柴一森裴龙翔庄从周李轶捷王海雯朱擎柴一森

柴一森 裴龙翔 庄从周 李轶捷 王海雯/图 朱擎 柴一森

编者按:

当前,中国的新冠肺炎疫情防控形势持续向好,但境外疫情的扩散蔓延又给我国带来了新挑战。中国战“疫”,正向纵深发展。

作为中国的“东大门”,上海出入境的疫情防控压力陡增,防范境外输入成为当前防控工作的重中之重。而浦东、虹桥两大机场正是决战新冠的中心“战场”,亦是整座城市防控疫情的第一道防线。

针对入境旅客的排查检测和转运隔离工作繁杂、辛苦,海关、边检、机场工作人员是“主力军”,全市各行各业的职工是“支援部队”,集结号吹响,他们奔赴机场,贡献绵薄之力。他们或24 小时日夜值守协助做好旅客信息登记,或做翻译为国际旅客答疑解惑,或“直面”新冠,检测病毒样本,是医护人员之外的“隐身”逆行者……

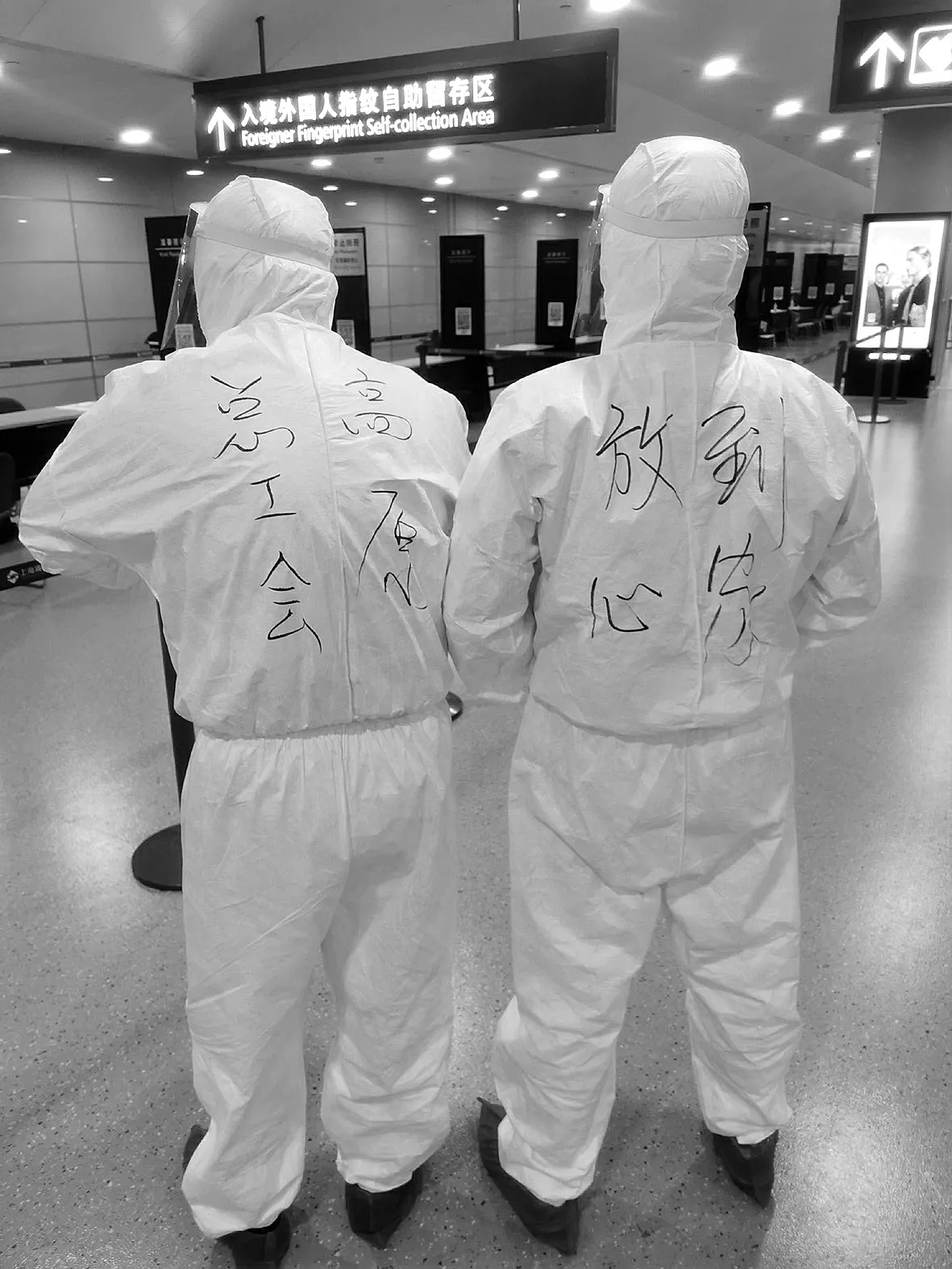

防护服上写“诗”冷静化解危机

伴随着引擎的轰鸣声,一架架飞机划过天际渐行渐近。这里,是上海最繁忙的空中门户——浦东国际机场。日前,经过连续两周“疫”线奋战,39 名市总工会支援浦东机场顶岗工作组顺利完成任务,回到了各自的工作岗位。而这段顶岗经历,已在每个人的心里留下了深刻的记忆,有自豪,更有感动。

第一次穿上厚重的防护服,让工会管理职业学院副院长李学兵对“大白”这个角色有了全新的认识。

“一穿到身上就头晕眼花、呼吸不畅,后来我想到那些在前线的医护人员,尤其是ICU 的医护工作者,和他们比起来,我们这点苦算什么?”幽默的李学兵还编了这样一个小对联——“头套鞋套顶天立地,口罩眼罩纲举目张。”

在顶岗中,善于观察的他发现,那些从境外回来的旅客,在路上经历了千辛万苦、种种等待,内心都很焦虑,因此对工作人员的一言一行会非常敏感。“我们的形象和语言是代表国家的。”于是,如何让旅客在排队扫码时感受到回家的温暖,作为组长的李学兵,又动起了脑筋。

“我们的背后是祖国”“欢迎回国,欢迎回家”。防护服胸前背后的空白处,成了顶岗干部们的创作空间,一句句温馨的话语,化成浦东机场一股温馨的暖流。一次,李学兵碰上深夜从日本飞来的航班,他借用杜耒的诗作了下改造,“寒夜客来笑当酒,健康扫码心更佳”,没想到不少旅客看到这两句写在胸前的诗都笑了,纷纷拿出手机拍照留念。

除了常规任务,顶岗工作中也会发生一些突发情况,需要市总工作人员快速应对。3 月中旬的一天上午10 时许,指挥部突然来电,信息登记后台出现技术故障,如果长时间无法修复,可能会出现旅客积压,场面将变得难以控制。了解情况后,职工技协党总支书记、顶岗工作组临时党支部书记竺敏,沉默了几秒后说道,“这里交给我们,保证完成任务!”放下电话,他马上吩咐组员火速联系外场工作组成员寻求增援,同时对工作流程进行临时调整。

很快,现场人员就兵分四路,第一路值守前端,协助海关流行病调查工作组做好人员分流,对扫码无法识别的旅客,引导他们按次序排队;第二路与海关流行病调查工作组进行沟通;第三路负责调整离关布局,为后续工作争取时间;第四路把守在离关出口,耐心向旅客作好解释,力争取得谅解。

最终,在临时党支部的冷静指挥下,在组员们的齐心协力下,顺利地完成了全部旅客的信息填报工作,并且没有一名旅客表达了不满。“面对任务,我们态度要硬,对待旅客,我们态度要软。”竺敏说。

24小时值守牢牢守好最后一道关

近期,为增援浦东、虹桥两大机场工作组,徐汇区级机关志愿者和其他区驻点人员一道,开启24 小时值守。回国旅客在经过清关、流调之后,需要在这里登记个人信息并填写隔离承诺书。这些志愿者们戴着口罩、身着白色防护服,忙碌着无缝衔接、闭环管理,以温暖安心的动画角色“大白”之姿守好最后一道关。

某日中午时分,来自德国的一位旅客坐在了徐汇工作组的桌前。

接过护照,在出入境民警查验的间隙,志愿者们已经熟练地忙碌起来,“您在上海的常住地址在哪里?”“厨卫是公用的吗?”“居家隔离的告知书和要求麻烦您仔细阅读并签字”。

记录表上登记好地址,居委核实的反馈信息也来了,“居住条件符合居家隔离要求”。志愿者又马上安排随行警官负责将其送至大巴,直接送到小区门口交给居委的“三合一”工作组,完成闭环。临行前,小林看他戴的口罩样式不规范,特意送了他两枚一次性口罩,还细心地教他如何分辨正反面并折好,方便佩戴。

然而“流水线”作业,并非每次都能如此顺利。孩子哭闹、旅客情绪激动、签证时效等各类问题都考验着这支队伍随机应变的能力。短暂磨合后,一套高效流程逐步成型,一环套一环、一岗传一岗,在保证登记信息准确的前提下尽快办完手续。不仅旅客在接待点的滞留时间大大缩短,也避免了人员排队产生的聚集现象。工作组还准备了矿泉水、面包等,及时提供给等候中需要的旅客。

“我们是机场防线的最后一道关卡,既要守好门,也要做好工作,不能把问题留到下一个环节。”组长周俊慈这样说道。

翻译志愿者驰援为国际旅客答疑解惑

连日来,越来越多的输入性病例在国内出现,机场压力陡增。为了守好国门,上海一大批小语种职工志愿者紧急驰援。这其中,就有来自东方国际集团旗下企业的志愿者,每天12 时至24时,在浦东机场的T1 和T2 航站楼,他们“全副武装”驻守关口,为来自全世界的旅客进行隔离政策的翻译和答疑工作。

来自星海时尚物业的孙屹博是东方国际集团第一批报名来到浦东机场担任小语种翻译的志愿者。他从3 月8日起便来到机场,从报名到培训上岗仅仅一天时间,孙屹博几乎是以最快的速度驰援机场。每天中午12 时,孙屹博等小语种志愿者根据要求,值守在浦东的T1 或T2 航站楼的国际到达出口处。在他们的工作桌旁,则是上海各个区的防疫接待工作人员,孙屹博们的工作就是负责翻译各个区的防疫政策、隔离点的相关情况,了解旅客是否符合居家隔离的标准。

孙屹博告诉记者,一开始几天,入境的外国旅客还不是很多,但随后数量就逐日增多。一般来说,从下午两三点开始,旅客入境的数量就会增多,在晚上8 时左右达到最高峰。他们也需要经常穿梭在T1 和T2 航站楼之间,“有时候T1 一下子来了一批,需要我们去增援,有时候则是T2 的班次一下子聚集在一起。”孙屹博说,穿着防护服跑来跑去,又闷又热,上厕所也很不方便,所以能不喝水就不喝水,能少吃一点就少吃一点,“最忙的时候,我直到深夜下班的时候才去上了一次厕所,忙起来,什么都会忘记。”

记者了解到,这些小语种志愿者虽然要到每天深夜才能下班,但他们的交通问题都被妥善解决,基本都有专车接送,最大程度解决了他们的后顾之忧。

检测新冠样本“隐身”的一线逆行者

没有在机场,没有在医院,但是每天检测样本,同样是一线。

为了严格防控境外输入疫情的风险,一支“不在临床前线”的“一线防控队伍”正在用专业的检测和夜以继日的忙碌,守护“国门”,守护国内抗疫成果。他们正是来自上海金域医学检验所有限公司实验室的检测人员。

每天,一辆辆白色的样本运送专用车会急速驶入位于康新公路上的医谷园区。这里是浦东医学检测企业的集中地,而此次样本运送的目的地正是园区内上海金域医学的实验室。

上海金域医学的工会主席黄健告诉记者,早在3 月17 日,公司就接到了委托,承担浦东新区重点国家入境人员的采样和检测工作。上午开会,当天下午便接到了任务,预计第一班国际航班在晚7 时45 分抵达浦东机场。而他们的采样工作在晚9 时29 分正式开始。

为了既能保证检测质量和速度,又让员工有足够的休息时间,上海金域医学组织起了一支超60 人的团队,包括专业采样和信息录入人员、具备PCR资质的核酸检测人员、灭活人员以及物流人员,实行四班倒轮流蹲守现场采样,三班倒进行核酸检测的工作方式,机器24 小时不停机,确保检测报告及时发出。

最初,金域医学副总裁、上海金域总经理谢江涛提出的要求是,入境人员的核酸检测不仅要准确,还要更快,在8 小时内必须出结果,以保护好大家用巨大牺牲得来的抗疫成果。后来,考虑到被检人员的焦急与担忧,尽快出报告更有利于控制疫情,核酸检测团队十分默契地将检测速度控制在了4 至6 小时。在黄健看来,没有任何硬性要求,这样的提速全靠员工和企业不计成本地付出。

黄健举例,就像医院验血一样,常规做法,样本采集满箱后,物流人员再进行运送,实验室进行检测;但现在,为保证检验速度,物流人员每两小时拿一次样本,不论样本采集了多少,哪怕只有两个样本,他们也会专门跑上一次。

从3 月26 日晚6 时起,上海对所有非重点国家入境人员实施新冠病毒核酸检测,对所有来自或途经重点国家和地区的入境人员实行100%隔离,预估核酸检测的工作量还会进一步加大。对此,黄健表示:“我们已经做好了准备,目前看来,不存在人员问题,实在紧张的情况下,我们还可以和金域医学集团提出申请,调取人员支援,不惜代价打赢这场攻坚战。”