SLC1A1基因多态性与中国汉族人群强迫症的相关性

2020-04-30任建娟唐牟尼陈晓莹傅正闯

任建娟,唐牟尼,陈晓莹,傅正闯

(1.浙江萧山医院 精神卫生中心,浙江 杭州 311200;2.广州市惠爱医院 老年科,广东 广州510370;3.惠州市中心人民医院 心理精神科,广东 惠州 516008)

强迫症(obsessive-compulsive disorder,OCD)是一类常见的精神疾病,其发病机制不明,具有高致残性。鉴于对疾病早期发现和有效治疗的需求,病因研究越发受到重视。最新的研究表明神经递质之一的谷氨酸可能参与OCD的病理生理机制改变。MRI研究提示OCD患者的皮质-纹状体-丘脑-皮层回路谷氨酸转运异常[1]。CHAKRABARTY等[2]研究发现OCD患者脑脊液中谷氨酸水平较健康受试者升高,同时药理学研究表明抗谷氨酸能剂,如利鲁唑或美金刚,可能有助于减小强迫症状的严重程度[3-4]。基于以上研究,我们认为与谷氨酸神经递质相关的基因可能是OCD的遗传基础。

谷氨酸转运体(SLC1A1)基因编码谷氨酸转运体EAAC-1,该转运体在大脑中通过调节细胞外谷氨酸水平影响谷氨酸能的神经传递[5-6]。人类全基因组扫描,也提示SLC1A1基因可能是OCD的易感基因[7]。在既往关于SLC1A1和OCD关系的研究中结论并不完全一致,有研究指出SLC1A1基因的单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphism,SNP)和OCD之间存在正相关[8-11],部分研究指出致病系多个SNP位点组成的单倍体,而非单独的SNP[12-13],还有的研究认为该基因与OCD无显著相关[14]。本研究选择了SLC1A1基因的3个位点(rs301430、rs301434、rs301979)进行多态性检测,探讨SLC1A1基因在中国汉族人群中的分布,以及与OCD发病可能相关的单倍体,以进一步了解该疾病。

1 对象和方法

1.1 对象 OCD组:2010年5月至2014年12月在广州市惠爱医院门诊及住院治疗的患者。入组标准:符合美国《精神疾病诊断与统计手册第4版》(DSMIV)强迫障碍的诊断标准;无合并其他精神疾病;汉族;年龄、性别不限。共入组125例,其中男85例,女40例。年龄13~68(28.1±11.0)岁。对照组:系本院职工及健康体检者,无精神疾病史,两系三代无精神疾病家族史。入组125例,其中男88例,女37例,年龄16~60(29.9±9.0)岁。OCD组与对照组在性别和年龄上比较差异无统计学意义(χ2=0.169,P=0.681;t=-1.352,P=0.178)。本研究经本院伦理委员会审核批准,所有研究对象(未成年人由监护人代签)均签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 DNA的提取:取受检者清晨空腹血5 mL,使用Wizard基因组DNA纯化试剂盒提取外周血白细胞基因组DNA。

1.2.2 基因多态性检测:采用美国Sequenom公司的MassARRAY质谱检测技术完成。实验步骤包括PCR扩增、除PCR过程多余dNTP、单碱基延伸、产物纯化、点样、检测、Typer软件分析实验结果、获得分型数据等。

1.3 统计学处理方法 用SPSS22.0软件进行统计学分析。计量资料采用表示,组间的计数资料比较用χ2检验,计量资料比较使用t检验。基因频率使用基因计数法,采用Hardy-Weinberg平衡定律进行吻合度检验;用logistic回归分析基因型及等位基因和OCD患病风险。采用SHEsis软件[15]进行单倍体分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 OCD组和对照组H-W平衡吻合度检验 本研究的3个检测位点中,OCD组和对照组各有2例共4个SNP检测失效,无实验结果。经检出的位点进行吻合度检验,OCD组和正常组的基因型分布均符合H-W平衡定律(P>0.05)。

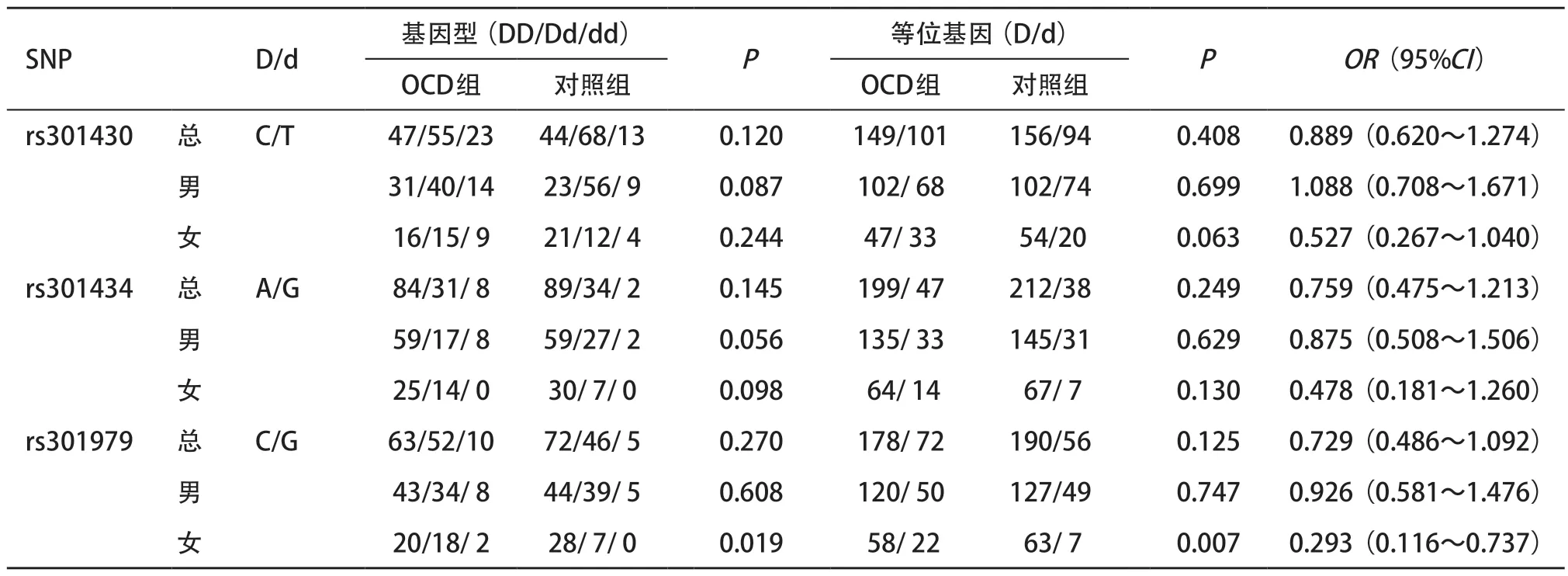

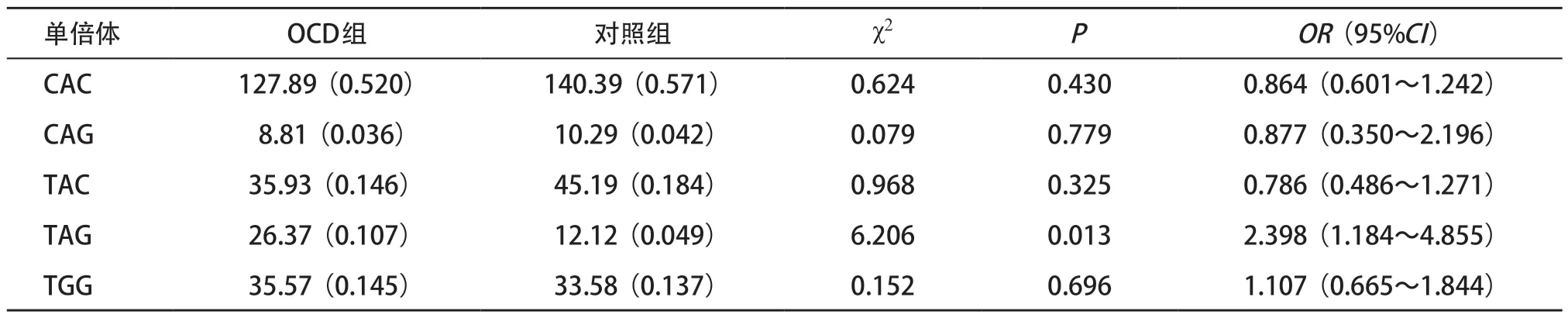

2.2 OCD组和对照组SLC1A1基因SNP位点的比较 从表1发现SLC1A1基因rs301430、rs301434、rs301979位点的基因型频率和等位基因频率分布在OCD组和对照组间的差异均无统计学意义(P>0.05)。进行性别分层分析后,女性人群中rs301979位点的基因型频率和等位基因频率分布在OCD组和对照组之间差异有统计学意义(χ2=7.875,P=0.019;χ2=7.331,P=0.007),而男性人群中该3个位点的基因型和等位基因频率分布在2组中的差异均无统计学意义(P>0.05)。Logistic回归分析显示,女性患者rs301979位点C等位基因频率明显低于对照组,C/G的OR(95%CI)为0.293(0.116~0.737)。表2所示为SLC1A1基因3个位点形成的单倍体分析,可见T-A-G单倍体频率分布在OCD组和对照组间存差异有统计学意义(χ2=6.206,P=0.013),该单倍体型的个体OR(95%CI)为2.398(1.184~4.855)。

3 讨论

遗传流行病学调查研究发现,OCD是一类由遗传及环境等生物学因素共同作用所导致的复杂疾病[16]。尽管目前该疾病的特定致病基因和潜在遗传变异还没得到最终确认,但相关研究提示SLC1A1基因可能是OCD的潜在致病基因。

全基因组研究发现9p24区域存在和OCD有关的联动峰,而位于该区域的SLC1A1基因在2001年首次被提及作为OCD的候选基因[17]。随后,HANNA等[18]指出SLC1A1基因可能是OCD的保护基因。ARNOLD等[8]发现在SLC1A1基因的rs301434、rs301435、rs3087879位点的变异与OCD相关,且其组成的单体模块标记只在男性先证者的家庭中存在过度传递现象。但是并非所有的研究都有阳性发现。SAMUELS等[11]对SLC1A1基因及其附近的111个位点进行家系研究,发现虽有部分位点或单倍体显示与OCD存在相关,但通过多重验证比较后发现这些关联并不突出。在一项有306例OCD患者和634例正常对照组的荟萃分析报告SLC1A1基因的9个位点和OCD并无显著相关[14]。KIM等[19]针对韩国人群进行的研究也未发现SLC1A1基因与OCD发病相关的遗传变异。国内两项研究分别对rs301430、rs3780412和rs3087879进行研究发现该3个位点与中国汉族人群OCD的发生无显著相关[20-21]。本研究中我们发现rs301430、rs301434位点的基因多态性与OCD无关,仅有rs301979位点在女性OCD患者和对照组中的基因型、等位基因频率分布差异有统计学意义,并提示C等位基因可能是女性患病的保护因素。我们的研究部分重复以往的研究结论,造成这种结果差异的原因考虑有以下几方面:首先是种族差异导致等位基因频率差异明显;其次采用的研究方法不一致,国外研究多采用家系研究,而本研究系病例对照研究;再者,OCD潜在的遗传异质性亦可能引起研究结果的不一致。

表1 OCD组和对照组SLC1A1基因各SNP位点的基因型和等位基因的比较

表2 OCD组和对照组的rs301430、rs301434、rs301979单倍体型分析比较

OCD发病因素中单倍体型可能有着重要影响。既往研究中DICKEL等[9]发现rs301430、rs301979的T-C型与OCD发病相关,尤其在男性患者中。STEWART等[12]的研究显示rs12682807、rs20722657、rs301430的A-T-T单倍体与OCD存在显著相关。WU等[13]在对中国汉族人群的调查中发现rs10491734、rs2228622、rs301430、rs301443的A-A-C-C与A-GC-C引起早发性OCD的发生。本研究中我们发现rs301430、rs301434、rs301979的T-A-G单倍体在OCD患者和对照组间的差异有显著性,提示拥有该单倍体的个体罹患OCD的风险增加1~4倍。

OCD是一类复杂的多基因相互作用的精神疾病,不同亚型可能存在不同的致病基因型。本研究发现了与女性OCD发病相关的基因位点,这在以往的研究中并未见被提及;但由于本研究中女性患者的样本量相对较小,该结论仍有待扩大样本量后作进一步验证。无论如何,本研究证实了SLC1A1基因包含了OCD的致病易感基因,未来希望能通过技术的进步,研究方法的改善,以及多中心大样本的调查去明确OCD的发病原因和机制。