沁水盆地樊庄北部构造特征与煤层气富集

2020-04-29郝晓锋任智剑曹永春范秀波

郝晓锋 任智剑 曹永春 罗 丹 范秀波

(中国石油华北油田山西煤层气分公司,山西 046000)

樊庄北部位于沁水盆地南缘,受多期次构造运动影响,区内出现多条南北延伸的断裂与褶皱。3号煤、15号煤层之间与15号煤下伏地层中,沉积有太原组海陆过渡相灰岩与奥陶系海相灰岩,裂缝沟通了煤层与含水灰岩层,受地形高差影响,地下水不断冲蚀地层,区内形成多条陷落柱,相邻的生产井的产气量各有不同。黄孝波等对沁水盆地煤层气成藏主控因素进行分析,认为构造运动、水动力条件、煤层埋深是控制煤层气成藏的主要地质因素,闫宝珍等认为郑庄-潘庄-樊庄地区煤层气富集模式是箕状缓流型,属于构造主控和水动力主控。通过前人的研究与区内条件分析,樊庄北部煤层气富集与构造水文关系密切。

1 区域概况

沁水盆地东依太行山隆起,南接中条山隆起,西邻吕梁山隆起,北靠五台山隆起,整体形态为一大的复式向斜构造。研究区位于沁水盆地南部(图1),太原组、山西组地层总体宽缓,地层倾角平均8°左右,西北部低缓、平行褶皱普遍发育,轴向呈近南北和北北东向,褶皱的幅度相对较小,背斜幅度一般小于50m,延伸长度在5~10km,是呈典型的长轴线性褶皱;断层相对不发育,断距大于20m的断层仅在西北部分布,主要有寺头断层、后城腰断层以及与之伴生的断层,呈一组北东向-东西向正断层组成的弧形断裂带,区内无岩浆活动,东南部发育有一定数量的陷落柱。

图1 沁水盆地构造示意图(左)

图2 沁水盆地构造期次示意图

樊庄北部发育石炭系太原组15号、二叠系山西组3号两套煤层,发育稳定,煤层气富集,煤层和暗色泥岩为主要烃源岩。区内共收集各类钻井319口,制作了16口井合成记录,标定了两套煤层,利用解释平台进行2*2加密构造解释,3号煤顶、15号煤顶能量强,信噪比高,皆为低频、连续、稳定的波峰反射。

2 煤层构造特征

2.1 构造演化

工区构造发育经历了多期改造,主要经历了印支、燕山、喜山三期活动(图2),不同期次活动的主应力方向不同,从而造成同构造之间表现的构造特征也不同。东西向褶皱发育于印支期近南北的挤压应力,北东向褶皱发育于燕山期北西向的挤压应力,北西向褶皱发育于喜山期北东向的挤压应力,但南北发育的北西向褶皱形成机制略有差异,北部北北西向褶皱呈雁列式展布,收敛于寺头断层,是寺头断层的伴生褶皱,而寺头断层是40km的走滑断层。除寺头断层,其他断层发育受褶皱控制,形成时间稍晚于褶皱。

2.2 煤层厚度预测

波形指示反演是在地震波形特征指导下对反射系数组合寻优的过程。与常规地质统计学反演相比,地震波形指示反演对井位分布无要求,适应性更广,提高了横向分辨率;采用了全局优化算法,反演确定性大大增强,能有效避免噪声对反演结果的影响。

通过波形指示反演,得到了全区煤层分布图,工区内3号煤层分布稳定,厚度变化不大,变化趋势不明显(图3)。煤层厚度范围6~9m,平均7m左右,预测结果与区内探井吻合度高,相对误差小。15号中部及北部煤层发育较厚在4~6m;其他部分则煤层较薄2~4m,与区内探井吻合度相对较差,但趋势相对准确(表1)。

图3 任意线过井剖面厚度图

表1 煤层厚度预测结果

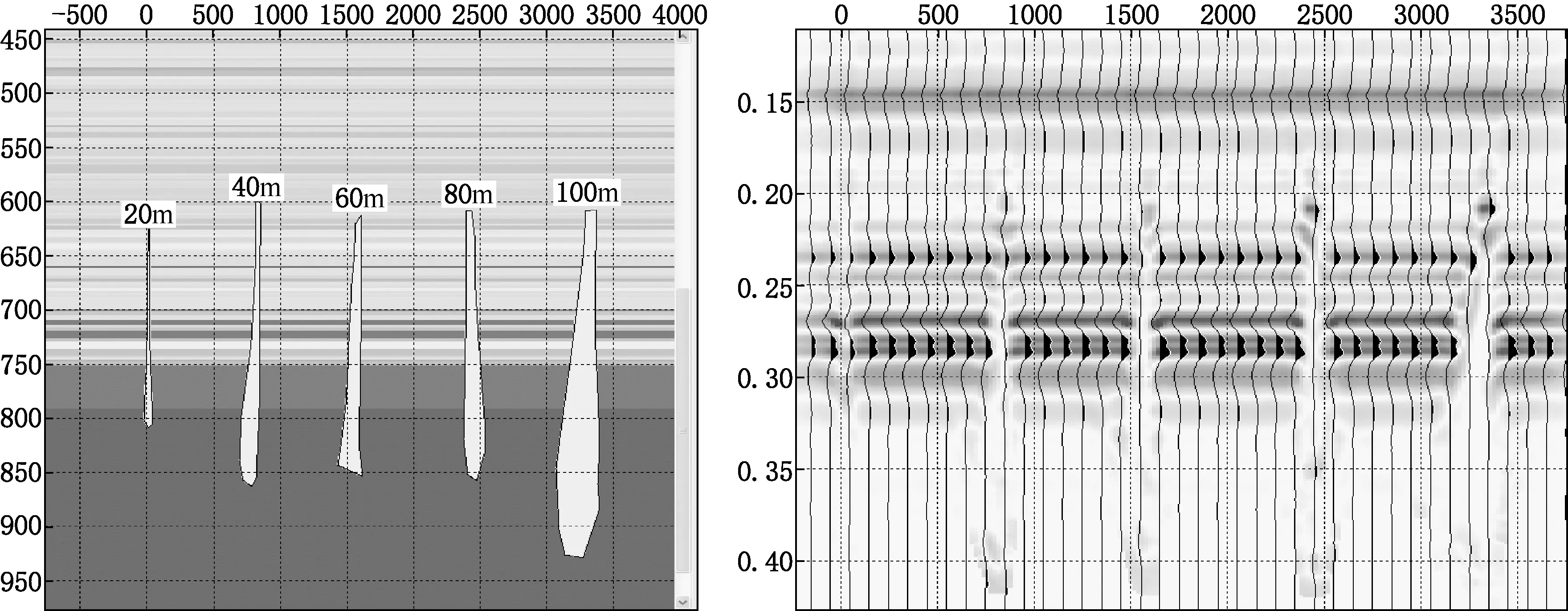

图4 陷落柱正演实验

图5 产气量与井距离陷落柱关系(左)地下水水位等值线(右)

2.3 陷落柱特征

陷落柱在水平时间切片上表现为有规律地出现环形异常;在主要目的层的反射波振幅切片上,表现为反射能量明显减弱的圆形,明显反映出地震反射波能量的变化。由于陷落柱内坍塌物呈无序、杂乱无章的分布,其胶结程度不一,密度差异变化大,较大的陷落柱的地震响应在时间剖面上特征表现为反射波的中断;而较小的陷落柱受陷落柱边棱绕射不能完全偏移归位的影响,仍然有绕射波残余存在,但比正常标准反射能量弱。

通过模型正演陷落柱(图4所示,陷落柱内纵波2000m/s,横波速度1150m/s,密度2g/cm3,面元20*20m,道间距20m)可以看出反射特征:(1)20m的陷落柱,波形变化不大,但振幅存在明显的减弱。(2)40m的陷落柱波形存在下弯现象,振幅减弱。在陷落柱上方存在亮点。因此,相对较大(40m以上)的陷落柱在地震剖面可以较好的识别,或者利用常规波形属性就可以进行较好的预测;相对较小(20m)则需要借助振幅的属性进行识别。

表2 评价井含气量测试结果

从地下水位等值线(图5)可以看出,区内东部及南部水动力较为活跃,向深部径流过程中,强度逐渐减弱,并在低洼处和深部形成汇流滞留中心,对煤层气保存有利。当岩溶水强径流带方向与断层、褶曲走向斜交时,交叉部位就是陷落柱的发育带,且具有成群分布规律。当岩溶水强径流带方向与断层、褶曲走向相同时,沿断层走向尤其是沿断裂带及褶皱走向,就是陷落柱的发育带,且具有定向带状分布的规律。南带由于水动力活跃,水洗严重,容易发生溶蚀,该种单个规模小,但是发育面积广。北带构造成因,由于两期褶皱相叠加,则在相交位置,应力释放,断裂比较发育,虽然水动力弱,但溶蚀作用更加充分。因此形成的单个规模大。生产井气量与陷落柱距离有较强的相关性,距离小于150m不利于排水降压。

3 含气性特征

对该地区评价井含气量分析,看出东南片F66、F69井附近含气性较差,高含气区在北部呈现近南北向条带分布。

缩小煤层构造图色棒范围最大最小值,突出3号煤层构造起伏变化后,发现A-B线东侧有一条近南北向隆起,南部地层平缓,北部隆坳相间,陷落柱集中在东南周缘,北部受褶皱约束分散排列(图6)。从含气性结果看出,北部高含气条带多呈现北东向,极少数呈现北西向,说明了从燕山期至今,构造运动产生的褶皱断裂控制了区内煤层气富集。北东向褶皱发育于燕山期北西向的挤压应力;北西向褶皱发育于喜山期北东方向挤压应力,燕山晚期到喜山期形成的褶皱断裂控制了煤层气的聚集。

4 结论

(1)受多期构造活动作用,南北带发育多期褶皱复合叠加带。北带由近东西向和北西向两组褶皱叠加,南带由北东向和北西向两组褶皱叠加。

(2)褶皱与断层在发育上具有较强的相关性,断层(除寺头断层)的发育明显受褶皱控制。地震剖面上断层基本发育在褶皱的轴部或转折端;在平面构造图上断层基本沿褶皱发育,走向与褶皱一致。北带北北西向褶皱是寺头走滑断层的伴生构造。

(3)南北陷落柱发育差异可能受“构造控制单个规模,地下水控制总体数量”影响;南带陷落柱发育,数量多,该区域水动力强,水洗严重,邻井产气低。

(4)从区内构造及水文地质角度分析,煤层气开发布井优选东北片与西南片之间构造相对平缓、陷落柱发育较少位置。