中外学者英语学术语篇中外壳名词的对比研究

——基于石油天然气类实验性英语学术语篇语料库

2020-04-29王淑雯

何 静 王淑雯

(西南石油大学 外国语学院,四川 成都 610300)

学术论文的严谨性和科普性使得行文过程中需借助大量具有概括性的开放性词汇即外壳名词来实现文本前指、后指和外指。以此实现语篇衔接。外壳名词的功能使其高频使用现象成为典型语体特征[1]。

“外壳名词”由德国认知语言学家Schmid[2]首次提出。外壳名词也称为泛指名词、前指名词、概况性名词等,实则都是指“用于传递和表征命题信息”的词语,即通过抽象、客体化的信息实体,呈现或传递与上下文文意等同的信息,以表征语义。当下针对外壳名词的实证性研究增多。Hinkel[1]研究发现:优秀的学生也不能在同一类型文本中熟练使用外壳名词。那么,对于外语学习者来说,熟练使用外壳名词则更难。因此,该对比研究对中国学者在石油天然气学科邻域内的学术写作水平提升具有实用意义。

一、国内外研究状况

Halliday 首次提及外壳名词在语篇中的衔接功能,一些学者也相继研究了此类名词的衔接和指示作用。例如:Hyland[3]探讨了外壳名词的评价态势建构作用;Schimd[2]根据功能提出了外壳名词定义,并对其语义特征、类别和功能进行了详细阐释;Flowerdew[4]在其基础上提出新分类法,即分为行为、情境、事实、观点、言语和情态,她认为熟悉外壳名词的搭配模式及其在语篇中的衔接功能有助于提升语篇质量和读者的语篇理解能力。

中国学者对于学术论文中外壳名词的研究起步较晚,黑玉琴和黑玉芬[5]详细分析了抽象名词的评价构建同语类和特定科学领域之间的密切联系,为分学科领域进行研究的必然性提供了支撑。丛丽君[6]则考察了外壳名词的评价功能。姜峰[3]对比了不同学科学术论文中外壳名词的使用特征,拓展了外壳名词在立场构建和人际关系功能建构方面的功能。在定量结构分析方面,李平和曹雁[7]发现“抽象名词+of+名词”中向心型结构在学术期刊英文标题中占比显著。娄宝翠[8]探讨了研究生学术英语写作中“this/these+外壳名词”的使用特点。刘芹和王心怡分析了理工科学术论文的摘要中外壳名词使用的异同及语篇特征。

总体而言,国内外对不同学科的学术语篇进行的实证性研究不足,特定学科的学术语篇中外壳名词的使用结构特征还需深入研究。

二、研究设计

(一)研究问题

(1)在所选的外壳名词的使用频率上,中国学者和英语为母语的学者之间是否存在显著性差异?

(2)是否有一种词汇语法构式在两个语料库中都高频使用?如果有,是因为什么?

(二)研究语料

本研究中所有的语料都选自SCI(2015—2016年) 所 收 录Fuel、Journal of Petroleum Science and Engineering、Energy 中石油天然气类实验性英语论文。本语料库库容为60 篇,共计232 520 词。两个子库分别命名为中国石油天然气英语论文库(以下以“CN”代称)和英语国家石油天然气英语论文库(以下以“EN”代称)。CN 中的作者都为中国学者,EN 中的作者都来自英语为母语的国家。

(三)数据收集和处理

(1)选定外壳名词,使用AntConc Excel 软件,人工对语料库文本进行标记。

(2)确定词汇语法构式,在刘芹[9]提出的构式基础上增添了“外壳名词+介词短语”的构式,详见表1。

表1 外壳名词的词汇语法构式表

三、研究结果和讨论

(一)高频外壳名词

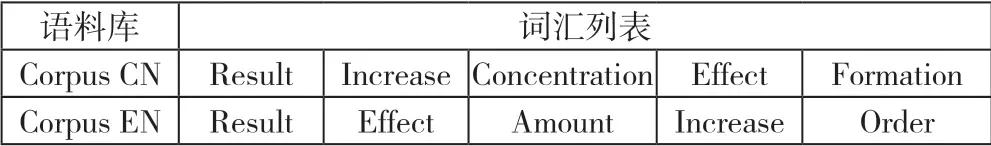

语料库前5 个高频外壳名词,如表2 所示。

表2 前5 个高频外壳名词

根据Jiang[10]提出的三种分类标准——本质、特征、关系,对前10 个高频外壳名词进行分类后观察发现:本质类外壳名词使用居多,但是在话语和认知这两个子类,都没有出现使用该两类外壳名词的情况。笔者认为这是由于实验性学术论文更倾向于使用实验数据作为论据,强调对数据的客观分析。此外,在本质描述一类中用词变化最为丰富和多变的是对事件的描述,中国学者和英语为母语的学者都在大量使用外壳名词构建描述型文本。关系类外壳名词使用频率最高,中国学者和英语为母语的学者更倾向使用关系类外壳名词以增强语篇连贯性,方便读者理解。但使用的关系词单一,出现同样问题的还有特征词和关系词,两者呈现量少且单一的特征。根据简易卡方计算,得出表3。

表3 两个语料库的方差检验数据

由表3 可知,方差值偏大,两组语料库间存在较大差异。中国学者的外壳名词使用频率低于英语为母语的学者,与刘芹[9]的发现一致。对比刘芹的数据我们发现:总体上中国学者使用频数增多,这表明中国学者对外壳名词有了深入的了解。相较于中国学者,英语为母语的学者外壳名词使用情况均匀分布,这说明英语为母语的学者更有外壳名词使用意识。中国学者在行文过程中存在反复多次使用同一词汇的现象,这要求中国学者应拓展词汇量。

(二)高频外壳名词词汇语法构式

两组考察对象的10 个外壳名词词汇语法构式的使用特点具有异同性,中国学者和英语为母语的学者倾向于使用“外壳名词+后接型名词性小句”和“外壳名词+be/verb+补语从句”的构式。这说明在石油天然气实验性学术论文中,这两种构式是实现外壳名词功能的主要形式。相比之下,“外壳名词+列举性短语”“名词组+be+外壳名词”“回指性小句+ 指称词类+外壳名词”“回指性小句+指称词类+ be+外壳名词”“外壳名词+后指性小句”这五类构式的使用频率相对较低。

中国学者对“外壳名词+列举性短语”的构式在使用上是弱于英语为母语的学者的。笔者认为,这可能是语言文化的迁移,汉语的列举类词语的内部差异并未进行系统归纳,对列举类词缺少定性研究引起的。但要想在语篇写作上取得进步,应该在行文过程中合理使用列举类构式。两个语料库的后指使用概率相较于前指偏低,应该注意在写作时运用多种后指构式使文章连贯性增强,突显层次感。此外,我们发现:指称词构式在实验性文本中使用频率偏低,可能是由于在实验性学术论文中作者不常对概念进行解释或说明。作者认为是常识概念的就无须赘述;但其忽略了与读者间的差异,增加了读者理解文章的障碍。针对该问题,作者在写作过程中稍加补充说明即可。

总体来说,中国学者和英语为母语的学者对于外壳名词的了解和使用意识都增强了,但在灵活运用多种构式使行文显得更有文采方面仍然不足。

结语

本研究探讨了中外学者英语学术语篇中外壳名词的使用特征和构式功能。研究结果表明:石油天然气类实验论文中中国学者和英语为母语的学者之间存在异同;外壳名词独特的使用特征体现了实验性论文的体裁特征,在词汇语法构式上也体现了相近的特点。此外,中外学者在使用构式技巧突显语篇层次感和构建关联关系上仍有不足,但已有使用外壳名词的意识。

本研究也存在一定局限性:语料库的库容仅60篇,因人工筛选,可能存有偏差;外壳名词的功能性特点未作深入探讨。