土木工程材料课程实验创新探讨

——以纤维水泥基材料抗拉综合性试验为例

2020-04-28李福海靳贺松王江山何肖云峰杨万理

李福海,靳贺松,王江山,李 瑞,何肖云峰,杨万理

(西南交通大学 土木工程学院, 成都 610031)

0 引 言

近年来我国大力发展高速铁路,桥梁、隧道、大型车站工程,及城市化发展带来的超高层建筑工程等难度较大的土木工程项目对创新型人才的需求逐渐上升。而本科生教育是培养高层次创新型工程人才的重要阶段,是为我国重大工程输送工程技术人员的重要保证,本科生教学质量的提高对新时代我国基础设施建设有着举足轻重的作用。而建筑材料是土木工程专业的基础课程,与材料力学等力学课程不同,土木工程材料是一门理论与实践并重的课程。理论教学能够丰富学生对专业的基本认识并使学生了解专业基本理论,同时为实践教学打下基础。而以实验为主要形式的实践教育则旨在提升学生的实践创新和动手操作等能力,为今后解决工程实际问题或科研创新做好准备。但本课程知识分散[1]、内容繁杂,学时却又相对偏少[2],因此重视并改革创新该专业课程,尤其是实验教学,无论是对于提升学生专业素质和创新能力,还是对于推动国家基础设施建设都有重要意义。

针对高校教育背景、土木工程材料教学中存在的问题、国内一些高校在本课程教学及实验操作过程中提出的改革理念、措施及经验,提出了课程改革建议,并以纤维水泥基材料抗拉综合性试验为例,对土木工程材料实验验教学创新进行了实践探索。

1 我国高校土木工程材料试验课程现状及存在的问题

土木工程材料课程知识冗杂,各章节关联体系不强。教师普遍采用“填鸭式”的灌输方法教学,学生长期处于一种被动学习状态,枯燥乏味[3]。另外,学生预习、复习回顾课程的情况越来越少,对土木工程材料知识掌握不牢固。而高校通常普遍将土木工程材料课程安排为理论和实验两个模块,并利用一学期的时间完成,实验课程穿插在理论课程中。

实际上,土木工程材料的实验课程教学效果问题已存在多年,并且全国不少高校对此有所重视,提出教学改革理念和方案,虽然问题有所改善,但总体效果仍不理想。现阶段,课程改革重点普遍为学时安排、授课理念和方式、考核指标等教学理念及方法,而对课程试验的改革创新较少。前者确实在一定程度上优化提高了课程的理论教学效果,并普遍达到了改革预期,但在培养学生创新和动手能力方面仍有有不足。总体来看,国内土木工程材料实验教学还存在以下一些问题。

1.1 学时少、课时安排不合理

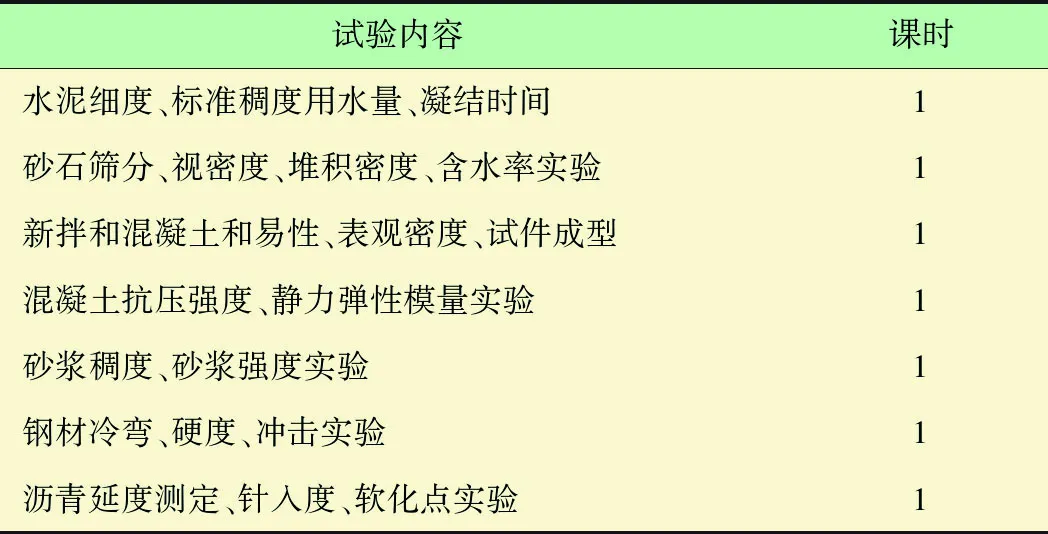

文献[4]中在对有关土木工程材料试验教学单独设置课程的探讨中指出,所调查的国内20所高校中仅有3所对试验课程单独设课。目前,全国高校的普遍情况是土木工程材料试验课与理论课隶属同一门课程,且教学计划安排不够合理,理论教学部分往往占据主要地位和大部分学时,而试验部分一般仅占6~10学时[5],且同时涉及水泥、砂石、混凝土、砂浆、钢材、沥青等项目,相对而言内容繁多而学时极少,此时要在完成教学任务的同时保证学生的动手和创新能力得到锻炼极其困难。以我校土木工程专业的建筑材料试验课程为例,其课程内容与课时安排如表1所示。

表1 建筑材料试验课程课时安排表

1.2 教学方式较为传统、教学内容陈旧

目前,教师仍以讲授基本知识点、讲解实验为主体。而此种先灌输再让学生进行验证性实验的教学模式很难适用于当今以素质教育、实践和创新能力为核心、较为宽松的高校本科生的综合教育。另外,理论教学往往以各种材料的基本概念、物理化学性质、力学性能、用途等为主要内容,这部分知识缺乏逻辑关联且较为枯燥,学生想要掌握这部分知识主要通过记忆,与土木工程本身以数理力学分析计算解决问题的理工科属性略有出入,但又是今后解决工程问题所必须储备的基本专业知识。而现在大学生的学习生活更为丰富,在实验前掌握相关知识的学生较少,因而削弱了实验部分的教学效果。

教学内容主要以普通混凝土、钢材、沥青等传统建筑材料为主。随着各种特殊工况下工程项目的出现,新型改良材料运用越来越多,而教学内容中仍为传统的材料,实属落后形势。

1.3 实验主要为基础性及验证性实验

目前教学大纲规定的土木工程材料实验仍然以基础性、验证性实验为主[6],如混凝土和易性、抗压强度等实验,并且都是由教师先讲解实验目的和操作方式,并告知最终试验结果,而后由学生分组进行实验操作,最终得出实验结果[7]。换言之,这些实验都是在给定条件下,以规定的操作方式进行,最后检查试验结果是否“合格”。这种情况下,学生处于被动状态,以完成任务的心态进行实验,无法体现出实验就是探索的过程。此外,由于结果已知,或者相当容易理解及预测,当由于操作失误或基础知识掌握不到位,造成试验结果明显有误时,学生可以轻易编造合理的数据以应付过关,甚至逃避试验凭空编造数据。

1.4 考核方式不科学

当前高校土木工程材料试验课程的考核方式多为以学生出勤率、实验报告的撰写情况等[8]为基础得出综合评价。此外,实验课程分数与理论课程分数以一定权重换算后得到的总分为土木工程材料课程的最终分数。这种考核方式实际上存在很多不足。首先,由于试验课程学时普遍占比较小,因而其分数在总成绩中的比重不大,学生成绩优劣区分度太小;另外,每组学生中由少数学生完成所有实验操作,并得到试验数据,而组内其他学生几乎不参与实验操作、缺乏主动性,实验报告雷同、抄袭较多,但结果所有人分数几乎相差不大,这种不科学的考核标准导致认真完成试验的学生与偷懒的学生无法被区分,打击了学生积极性。

1.5 管理体系薄弱、协调工作有所欠缺

(1) 实验教学师生比太小。目前实验的管理和安排现状普遍是每班有5或6组,每个实验小组有5或6名学生,1位实验教师每次指导多个班级,这就导致该教师的指导任务过于繁重,而每个学生得到指导时间、细致程度都有所折减,因此各高校不得不请研究生辅助指导与教学工作。

(2) 实验仪器台套数不足。每次试验时间安排紧凑,且实验室内仪器普遍不足,供给一个实验所需的仪器往往仅有一两套,而同时进行实验的小组有5、6组,加之学生往往是首次接触实验器材,操作不够熟练,造成“僧多粥少”的局面。

(3) 实验管理人员较少。众多学生进行实验课程,安排工作出现冲突或疏漏的情况时有发生,影响课程效果。

2 国内高校土木工程材料课程实验改革措施与经验

文献[9]中指出,进行材料基本性质、水泥、混凝土相关实验对于土木工程材料课程实验教学是必不可少的内容,钢筋和沥青以及沥青混合材料可作为选做实验。此外,督促学生进行独立的数据整理和分析有助于培养学生独立思考能力。

发挥辅助教学手段,如动画、多媒体演示等方法直观地展示实验过程和操作方法,以拓展学生视野和知识广度。

可以采取更加开放自由的教学管理制度辅助实验教学。比如实行实验室开放制度,鼓励学生进行设计性、综合性实验,结合导师适当的科研项目,锻炼并提高学生科研和动手能力。同时,让本科生参与教师的科研项目,对于教师的整体教学和科研工作也有一定的促进帮助作用。

文献[4]中则建议将土木工程材料的实验部分单独设置成一门课程。指出,当前我国高校将实验课程单独设课的高校极少,实验教学多为附属性课程。单独设课使实验教师直接参与学校的教学考核,其必须投入更多时间和精力以提升实验教学质量;同时,单独设课也赋予实验教师对于课程设置更多的自由,以合理安排教学计划,更有助于课程改革。

但单独设课则需要将实验课程与理论课程分成两个学期进行,理论和实践相对不够连贯,不利于培养学生学以致用的综合能力。

文献[10]中认为实验课程教学可以从优化实验课的组织实施和实验项目内容的改进两方面进行改革。

实验课的组织和实施方面要开放实验室,并与科研课题相结合。由于正常教学时间内每位同学亲手操作实验的时间难以得到保证,则开放实验室制度可以为对本课程有浓厚兴趣的同学提供充足的实验时间。另外,设计性实验需要宽松的条件以完成内容设计、原材料准备、实验、调试等工作。

实验项目内容方面,首先,基础性实验项目如水泥性质实验,可以增加分析水泥的种类、掺合料的影响,并且各小组之间的数据可以共享。混凝土性能则可以由教师或学生设计更为复杂的综合性实验。此外,若有实验条件,可加入混凝土及增强纤维的长期性能实验,增加学生对于混凝土耐久性方面的了解。

文献[11]中提出如下改革思路:改革应从教学模式、内容、体制、手段等方面进行。具体到实验的课堂实施,实验准备部分应包含多个分项实验以组成综合性实验,实验过程方面,建议由学生讲解设计的实验步骤,教师仅做核查、建议工作,赋予学生更大的自由度和主动性。但教师应对学生数据的真实性当堂进行核实,对于实验数据出现明显错误或偏差的小组,应指导其找到原因,并给予再次实验的机会与时间。得出实验结果后则督促学生独立完成实验数据的分析,归纳结论,撰写实验报告。

通过对国内多所著名高校土木工程材料试验课程改革的对比,发现土木工程材料实验的内容、与设计方面的改革创新相对较少。针对这一现状,提出如下改革建议:

(1) 丰富实验项目。① 增加基础性实验,如:混凝土抗压、抗折等力学性能实验;② 增设探究综合性实验,如钢筋混凝土拉拔、混凝碳化、混凝土干湿循环、混凝土冻融循环、混凝土氯离子渗透、混凝土腐蚀耐磨等专项实验,这些综合实验既能结合任课老师的课题来做,还可以把同学们分组,设计有不同变量的实验达到课题对比分析的目的;③ 设置个性化实验、增设新试验、涉及新材料、新设备等创新实验,如纤维混凝土、高性能混凝土、再生混凝土等新型混凝土的研发。

(2) 培养学生兴趣。采用以符合当代土木工程发展趋势的新型材料为主体的新试验作为教学内容能大大激发学生对于课程的兴趣,类似于当木材和石材还是主流建筑材料时钢筋混凝土出现给人的新奇感,可以研究新型材料,如纤维、纳米材料等。这种情况下,平时表现不佳,对于实验课程毫无兴趣的学生会产生动手操作、感受新型材料的欲望。此外,部分更有探索精神的学生会去深层次思考新型材料性能优于传统材料的原因,这时教师若加以引导,甚至将其纳入自己科研工作组中参加相关研究,那么这部分学生通过实验课程得到的收获将从目前教学方法的了解传统基础性实验的操作方法、结果,转变为动手、创新和科研能力的提高。

(3) 设立创新项目与竞赛,提升学生主动性。近年来,升学保研成为了趋势,设立不同的创新项目,可以促使学生积极参与进来,以丰富本科期间学术水平,更能使学生提前感受读研的科研工作,熟悉科研任务与流程。

3 聚丙烯纤维水泥基材料抗拉实验

为了提高实验课程的教学效果,笔者引入纤维水泥基材料抗拉综合性试验。

3.1 选择纤维水泥基复合材料作为试验基础意义

传统的实验课程都是培养学生对土木材料的初步认识,所以实验均为验证性实验,缺乏对学生思维创新的培养,对此,选择特殊材料的综合性试验为研究对象,既可以在已有基础上加强学生的理解,也能让学生对比已知的传统混凝土材料性能特点,发现新材料的优势,丰富知识面,还可以拓宽学生眼界,使其独立思考、创新等多方面的能力得到培养。

传统混凝土材料抗拉强度低、韧性差,破坏时往往是拉应力达到抗拉强度而发生脆性破坏。破坏产生的裂缝会加快结构钢筋锈蚀的速度,从而导致构件受力性能衰退,进而造成工程事故。运用类似于在素混凝土构件中适当配置钢筋,在混凝土达到抗拉强度开裂退出工作之后以钢筋承受拉应力的思路,在传统水泥基材料中适当掺入抗拉性能与韧性良好的纤维材料,以弥补传统水泥基材料的这种缺陷。

3.2 现有混凝土等复合材料抗拉试验存在的弊端

现有的纤维水泥基材料抗拉实验存在着误差大、困难多、成功率差、操作粗糙马虎等问题。具体表现为以下几方面:

(1) 实验程序简单、不规范。现阶段,抗拉实验采取劈拉或者单轴拉伸,操作过程中只是把试件简单地放入实验仪器,对于细节没有规范操作,比如试件摆放的角度,偏心受拉等问题。

(2) 实验结果误差大。由于夹具与试件之间存在滑移、错动、移位等问题,安装过程中试件与受拉夹具安装粗糙等问题均会造成拉伸位移变形及应变存在误差,应力-应变曲线中明显存在一段滑移区,使得数据可靠性降低。

(3) 单轴拉伸试验设备简单、测试结果精确度差。单轴拉伸试验一般采用万能实验机进行测量,直接使用夹具固定试件,试验机数据采集系统读数,由于数据直接来源于采集系统,采集系统设置采集速率较大,并且数据有效数字为固定值,数据精度问题无法保证。

3.3 聚丙烯纤维水泥基复合材料抗拉试验教学设计

3.3.1 试验原材料

PP纤维可根据高校实际情况就近采购,其他材料[12]包括P.O.42.5级水泥、I级粉煤灰、自来水。

3.3.2 试验配合比设计

由于本实验的教学目的是引导学生探索PP纤维水泥基材料抗拉性能的增强效果,并研究粉煤灰胶凝材料对复合材料拉伸性能的影响,试验配合比如表2所示。

表2 试验配合比设计

3.3.3 试验方法、试件制作及结果汇总

可供选择的抗拉实验方法有轴拉试验、薄板直拉试验和劈裂抗拉试验。由于轴拉试验测试结果精度好、准确率高,故推荐进行单轴抗拉试验测得复合材料的抗拉强度。

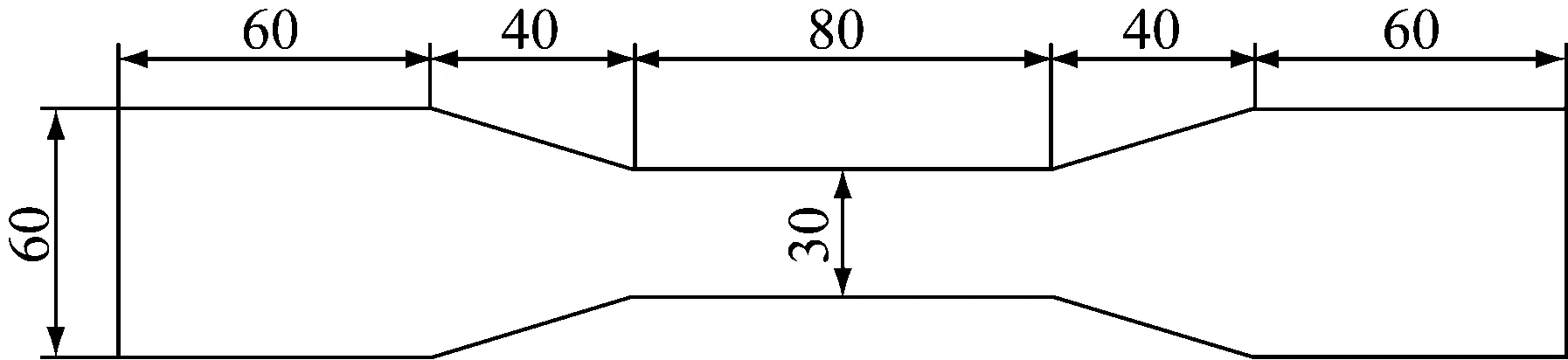

(1) 轴拉试验试件尺寸。直接拉伸试验中,为了尽量避免拉力在厚度上产生偏心[13],往往采用哑铃型薄板试件。试件使用钢模浇筑,厚度13 mm,标距为80 mm,最大变形量限制在10%。试件详细尺寸如图1所示。

图1 单轴拉伸试件尺寸(mm)

(2) 实验设备。采用实验室型号为WDW-10的微机控制电子万能试验机进行直接拉伸试验,加载速度以位移控制,加载速率为0.1 mm/min[13];用应变采集仪LVDTs两个对试件中间等截面段的位移变化值,标距段跨距为80 mm。图2所示为单轴拉伸加载及数据采集装置示意图。

(3) 结果分析。在图3中,当养护温度在20 ℃不变时,粉煤灰掺量在40%时材料的最大拉应力最大,极限拉应变也为最大值,极限拉应变达到4%以上,极限拉应力接近2.7 MPa,展现了优异的拉伸韧性;煤灰掺量为30%时其拉伸韧性所有减弱,极限拉应变及拉应力均有所减小,其极限拉应变值接近3%,极限拉应变为2.0 MPa,但仍呈现出应变硬化的特性;粉煤灰掺量70%时材料的拉伸能力最差,最大拉应变与拉应力明显减小,仅有0.6%,最大拉应力为1.8 MPa,但也能体现高韧性材料的应变硬化特性;此外,不难看出各组纤维增强水泥基复合材料试件的直接拉伸试验应力-应变曲线均表现出一定的应变硬化特性:试件在开裂后承载能力不降反增的现象,再出现裂缝并持续受力时,应变增加的同时,应力不降反缓缓增长。与普通混凝土拉伸破坏不同,复合材料出现多缝开裂,可以看出韧性好。此外,水泥基复合材料的应力-应变曲线能够直观地反映出材料在拉力荷载作用下优良的的抵抗变形能力和韧性性能[14]。

图2 单轴拉伸加载及数据采集装置示意图

图3 单轴直接拉伸应力(σ)-应变(ε)曲线

综上所述,聚丙烯纤维增强水泥基复合材料展现出了良好的韧性性能,其极限拉应变值达到3%-5%,几乎是普通混凝土的300倍;此外,在拉伸过程中,明显呈现出伪应变-硬化特性,为日后应用工程提供了良好的理论基础[14]。

3.3.4 试验设计拓展

将土木工程材料试验单独设课的高校可以适当对纤维水泥基材料的力学、耐久性等性能试验进行拓展,比如按照《水泥胶砂强度检测方法》(ISO法)进行抗压、抗折强度等基本力学试验及抗冲击、四点弯曲、断裂韧性等力学实验,并补充碳化、硫酸盐腐蚀、冻融循环、干湿循环、高温等单项或多项耦合试验。

4 结 语

近年来土木工程材料课程试验与实际应用之间存在的脱节现象越来越显著,对于实验教学的改革和创新势在必行。

(1) 发现和分析我国高校课程实验教学中存在的问题,吸取多所著名高校已有改革理念、措施及经验教训,提出了相应的改革建议,并以聚丙烯纤维水泥基复合材料抗拉综合性试验为例展示了一个切实可行的本科实验拓展思路。

(2) 选择PP纤维水泥基复合材料作为课程试验可以达到向学生展示新型改良材料的突出性能,激发其学习兴趣,锻炼动手能力的教学目标,而教育改革创新难度与成本又相对较低。

(3) PP纤维水泥基复合材料展示出了优良的韧性,其极限拉伸应变是混凝土的300倍;此外,纤维水泥基材料在拉伸过程中表现出了明显的应变硬化特性,应力-应变曲线包络面积明显大于普通混凝土,在受到荷载作用时,可以有效延缓损伤时程。

(4) 与普通混凝土相比,纤维水泥基材料的研发过程更复杂、考虑的因素更多,实验过程中的注意实验、表现出的实验现象都值得思考研究,这不仅可以达到课程老师的课题要求、完成课题任务,而且对于学生各方面的能力锻炼有明显的帮助作用。

(5) 与传统的验证性实验相比,PP纤维水泥基复合材料的制作与试验工程涉及了搅拌工序、养护方式、实验仪器的搭配设计与调试工作、实验进行时的问题解决情况、实验数据汇总及整理、成果分析与思考、期刊学术论文的创作等内容,细节内容更丰富、独立动手要求更高、锻炼价值更大,这为实验课程的改革指明了一条创新途径,提供了一个便捷、可行性较强的创新实例。

(6) 新思路将改革方向着重于实验本身对我国当前阶段建设的适用性和时效性,借助新材料激发学生的学习兴趣和动力,从而培养学生的实践、创新及科研能力。新思路为土木工程材料课程实验教学改革提供了一个新的方向,值得推广和延伸,但如何真正提高实验课程的教学质量仍须长期研究和实践。