川西坳陷马井地区中三叠统雷四3亚段储层孔隙类型与面孔率定量研究

2020-04-28郝哲敏许国明陈洪德王琼仙王文楷

郝哲敏,许国明,陈洪德,王琼仙,隆 轲,王文楷,王 强

[1.中国石化 西南油气分公司 博士后科研工作站,四川 成都 610041; 2.中国石化 西南油气分公司 勘探开发研究院,四川 成都 610041;3.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),四川 成都 610059;4.成都理工大学 地球科学学院,四川 成都 610059]

四川盆地碳酸盐岩气藏在中国石油产业占有重要地位[1-5],自20世纪70—80年代,川西中坝雷三段气藏、川中雷一段磨溪气藏的相继发现,推动了对四川盆地中三叠统雷口坡组碳酸盐岩油气藏的勘探与研究工作[6-8]。随后于20世纪90年代,取得了一系列勘探成果,先后在盆地东、南、西北和中部地区发现了10个雷一段和雷三段气藏[9-13],然而未找到成规模的大型气藏或气藏群,且在川西地区勘探进展缓慢。

中国石化自2006年后,针对川西地区中三叠统雷口坡组天然气藏加大了勘探研究力度,先后部署了8口探井,发现了彭州和新场两个区块的雷四段气藏,提交天然气控制储量1 112.95×108m3,实现了川西雷口坡组油气勘探重大突破[13-14],开启了川西地区雷四段的重点研究与勘探部署。2018年5月对位于川西坳陷马井地区的A1井目标层位雷口坡组四段进行测试并求产,在稳定油压26.37 MPa下,日产气68.17×105m3,实现了川西坳陷广汉-中江斜坡带雷口坡组勘探的重要油气突破。

目前针对川西地区雷四段碳酸盐岩储层及孔隙特征的研究还较为薄弱,且主要集中于龙门山前构造带[15-20]、新场[21-25]等地区,对广汉-中江斜坡的研究尚未系统展开。川西龙门山前构造带雷四段碳酸盐岩有利储层岩石类型为藻黏结白云岩、微-粉晶白云岩、砂屑白云岩,主要储集空间类型可见晶间孔、鸟眼-窗格孔、晶间溶孔、藻间溶孔、粒间溶孔、溶缝和裂缝等[15-20]。新场构造带岩石类型以灰质粉晶白云岩、含砂屑粉晶白云岩、微晶藻砂屑白云岩为主,储集空间类型主要为晶间溶孔、粒间溶孔和溶缝[21-25]。前人对川西地区雷口坡组储集空间特征的研究仅局限于定性研究,尚未开展半定量-定量研究。

本次研究通过利用面孔率定量分析技术[26-28],按岩石类型分别统计平均面孔率和平均孔隙度,发现面孔率定量研究方法同孔隙度测试结果变化趋势一致,同时,该方法可以有效的识别出一定视域内不同孔隙类型的占比,为碳酸盐岩储层特征的精细研究提供支撑。

本次研究综合A1井近200件铸体薄片、普通薄片、孔渗分析等资料,结合面孔率定量分析方法对川西坳陷马井地区雷四3亚段的孔隙类型展开分析,在识别出储层孔隙类型的基础上,按照孔隙发育的沉积相和岩石类型对不同类型孔隙的面孔率进行定量统计,并识别出主要储层岩石类型。

1 研究区概况

1.1 构造特征

现今,川西坳陷雷口坡组具有“两隆、两凹、两斜坡”的构造格局[22-25],“两隆”为金马-鸭子河-安县隆起带、新场隆起带,“两凹”为元通-安德凹陷、绵竹凹陷,“两斜坡”为广汉-中江斜坡、文星-绵阳斜坡。马井地区位置隶属于川西坳陷广汉-中江斜坡带,工区面积约637 km2。

通过对川西雷口坡组顶不同历史时期古构造特征分析表明,什邡-温江一线从印支期以来雷口坡组顶就长期表现为一个西低东高的大斜坡(即广汉-中江斜坡带),马井地区为广汉-中江斜坡带北部的一个局部构造,燕山期受区域构造活动的影响,马井构造在中侏罗世末期见雏形,形成为一个低缓的鼻状背斜,燕山晚期至喜马拉雅期受区域多期构造活动的叠加,才形成了现今北东-南西向展布的构造形态[23-24](图1)。

1.2 沉积特征

中三叠世,四川盆地沉积环境为一受限制的陆表海环境,先后沉积了雷口坡组和天井山组碳酸盐岩地层。中三叠世末,由于受到印支运动的影响,导致四川盆地整体抬升,早期沉积的中三叠统碳酸盐岩普遍受到剥蚀和“喀斯特”化,川西地区天井山组大部分地层被剥蚀殆尽,仅残存于江油马角坝、绵竹汉旺等地区,雷口坡组顶部部分地层被剥蚀,总体上剥蚀厚度由东向西减薄[22-25,29-30]。雷口坡组可划分为4个岩性段,根据雷四段岩性组合特征,又可由下向上进一步划分为雷四1亚段、雷四2亚段和雷四3亚段。

雷四1亚段主要为膏岩层,厚约110~250 m,潟湖相沉积;雷四2亚段为白云岩与膏岩互层段,厚约60~120 m,为蒸发潮坪环境;雷四3亚段为白云岩段,厚约150 m,岩石类型主要为微-粉晶白云岩和藻砂屑藻凝块白云岩,顶部见白云质灰岩和灰质白云岩互层,厚约50 m。雷四3亚段属局限台地中的潮坪相沉积环境,镜下可见大量藻团块、窗格孔构造,沉积微相可进一步划分出云坪、藻云坪、云灰坪、藻砂屑滩等(图2)。

图1 川西坳陷构造单元与雷四3亚段气田分布(据王琼仙等[11]修改)Fig.1 Tectonic units on top Leikoupo Formation in Majing area,Western Sichuan Depression,and the location of the study area(modified after reference[11])

马井地区雷四3亚段沉积早期,处于潮间上带,为藻砂屑滩、藻云坪沉积环境,发育大套藻白云岩,受控于海水升降,发育有多个沉积旋回;到了雷四3亚段沉积后期,海平面持续上升,发育藻砂屑滩和(藻)灰坪,纵向上可划分潮间上带和潮间下带。

2 储层岩性及物性特征

2.1 储层岩石学特征

川西坳陷斜坡区马井地区雷口坡组四段储层主要发育在雷四3亚段,A1井在进入雷口坡组顶后即见到储层,累计厚度69.8 m。根据储层岩石类型、储集空间类型、物性及含气性等特征,将A1井雷四3亚段细分为上、下两个储层段(图2)。根据姜在兴(2003)[31],按照碳酸盐结构分类,将A1井上、下储层段储层岩石类型划分为以下几类。

上储层段厚12.8 m(6 145~6 157.8 m),顶部2.5 m为颗粒晶粒白云岩(藻迹微粉晶白云岩等),平均孔隙度为3.47%;中上部为薄层晶粒白云岩,晶粒大小主要为泥晶,平均孔隙度为1.79%;中下部主要为晶粒颗粒(含)云质灰岩,平均孔隙度为1.74%,夹少量晶粒颗粒白云岩(藻屑白云岩),平均孔隙度为1.17%;底部主要为晶粒颗粒灰岩,平均孔隙度为1.58%。

下储层段厚57 m(6 171 ~6 228 m),主要岩石类型为晶粒颗粒白云岩(藻屑白云岩、藻黏结藻球粒白云岩等),平均孔隙度为3.81%;颗粒晶粒白云岩(藻迹微粉晶白云岩等),平均孔隙度为2.57%;晶粒白云岩平均孔隙度为4.19%。其中,晶粒颗粒白云岩和颗粒晶粒白云岩的累计厚度分别为22.6 m和15.7 m,晶粒白云岩累计厚度为5.7 m。下储层段夹薄层(含)灰质白云岩,累计厚度9.2 m,平均孔隙度为3.1%。上、下储层段之间有一个13 m厚的隔层段,主要岩石类型为藻砂屑(云)灰岩(表1)。

图2 川西坳陷马井地区A1井雷四3亚段地层、沉积、储层综合状图(据郝哲敏等[32]修改)Fig.2 The composite column showing the strata,deposition and reservoir of the T2l4-3 in Well A1,Western Sichuan Depression (modified after reference[32])

2.2 储层物性特征

分析统计A1井上储层段孔隙度样品37件,孔隙度为0.03%~9.38%,平均值为1.65%。孔隙度大于2%的样品有7件,孔隙度为2.06%~9.38%,平均值为4.46%,测得渗透率样品3件,为(0.006~1.010)×10-3μm2。储层岩石类型为颗粒晶粒(含)白云质灰岩,累计厚度6.5 m,但平均孔隙度较低仅1.7%;顶部的颗粒晶粒白云岩的物性测试结果较好,累计厚度为2.5 m(表1)。

下储层段物性样品78件,孔隙度为1.17%~8.01%,平均值为3.43%;孔隙度大于2.0%的样品有62件,占样品总数的79.5%,孔隙度为2.02%~8.01%,平均值为3.93%。渗透率数据10件,(0.004~0.243)×10-3μm2(表1)。下储层段主要储集岩类型为晶粒颗粒白云岩、颗粒晶粒白云岩和(含)灰质白云岩,总体具有纵向厚度大,有效孔隙度较高的特征。

3 储集空间类型及特征

根据薄片显微镜下观察,经统计,A1井主要孔隙类型为晶间(溶)孔、裂缝,其次还可见粒内(溶)孔、粒间(溶)孔、铸模孔、格架孔、窗格孔和溶缝(图3)。不同孔隙类型所发育的沉积相和岩石类型见表2。

(1) 晶间(溶)孔

晶间孔的孔径小于0.01 mm,孔隙形态以三角形为主,边界平直,大多形成于准同生-浅埋藏期早期,受白云石化作用的影响形成(图3a,b;表2)。晶间孔是A1井雷四3亚段最主要的储集空间类型,主要发育在云坪、藻云坪、藻砂屑滩中,晶粒白云岩、晶粒颗粒白云岩、颗粒晶粒白云岩、颗粒(含)灰质白云岩和(含)灰质白云岩是晶间孔发育的主要岩石类型。

晶间溶孔常与晶间孔伴生,孔隙形态受晶间孔形态影响,A1井中晶间溶孔的孔径介于0.01~0.90 mm,镜下观察中,最大见几毫米(图3a;表2)。晶间溶孔的发育条件同晶间孔相似,主要发育在云坪、藻云坪和含灰藻云坪环境的晶粒白云岩、晶粒颗粒白云岩和(含)灰质白云岩中。

(2) 粒间(溶)孔

粒间孔是指发育在颗粒间,如藻砂屑、藻球粒之间的孔隙,一般为沉积期形成的原生孔隙。粒间孔在成岩演化过程中,会被胶结物充填或半充填,也会发生不同程度的溶解扩大,本文中,将边缘有溶蚀现象的粒间孔视作粒间溶孔。A1井中,粒间(溶)孔的孔径大小介于0.01~0.04 mm,主要发育在云坪、藻云坪和藻砂屑滩沉积环境中,颗粒晶粒白云岩和晶粒颗粒白云岩是主要岩石类型(图3c;表2)。

(3) 粒内(溶)孔

粒内孔主要发育在颗粒结构不明显的藻凝块白云岩中,可以为沉积作用之前形成的原生孔隙(如体腔孔),但大部分为沉积后形成的次生孔隙,镜下形态为发育在大部分颗粒内,即受大气水溶蚀影响,有不规则的溶蚀边,因此粒内孔通常与粒内溶孔伴生,在本文中,将边缘有溶蚀现象的粒内孔视作粒内溶孔(图3b;表2)。粒内(溶)孔通常为孤立孔洞分布,连通性较差,虽然孔隙度、面孔率较高,除非有裂缝、溶缝连通孔隙,否则渗透率低。

A1井中,粒内孔主要发育在藻云坪和含灰藻云坪沉积环境中,晶粒颗粒白云岩和(含)灰质白云岩是发育的主要岩石类型;粒内溶孔主要发育在藻砂屑滩、藻云坪、含灰云坪沉积环境中,发育的岩石类型是晶粒白云岩、颗粒晶粒白云岩、晶粒颗粒白云岩和(含)灰质白云岩。

表1 川西坳陷马井地区A1井雷四3亚段孔隙度和渗透率Table 1 The porosity and permeability of T2l4-3 in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depression

注:表中数值意义为最小值~最大值(样品数)/平均值;“—”因样品破碎未测得渗透率。

图3 川西坳陷马井地区A1井雷四3亚段储集空间类型Fig.3 The microphotographs showing the pore types of T2l4-3 in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.亮晶藻砂屑白云岩,藻砂屑滩,晶间孔、晶间溶孔,埋深6 191.60 m,50(-);b.含藻砂屑藻凝块微晶白云岩,云坪,粒内溶孔、粒内孔、晶间孔,埋深6 179.42 m,50(-);c.微粉晶藻砂屑藻凝块白云岩,藻云坪,粒间孔、粒间溶孔,埋深6 205.62 m,50(-);d.溶孔残余藻迹微粉晶白云岩,云坪,铸模孔、窗格孔,埋深6 148.35 m,50(-);e.含孔绵层状藻白云岩,藻云坪,格架孔,埋深6 179.88 m,50(-);f.微晶藻砂屑灰岩,藻灰坪, 两期裂缝、溶缝,埋深6 154.60 m,100(-)

表2 川西坳陷马井地区A1井储集空间类型分布Table 2 Types of reservoir space in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depression

(4) 铸模孔

严格来讲铸模孔属于粒内孔的一种,当粒内孔进一步溶蚀后,颗粒被完全溶解,仅保留原颗粒外形的孔隙(图3d;表2),铸模孔偶见于A1井底部云坪和藻云坪相的晶粒颗粒白云岩和颗粒晶粒白云岩中。

(5) 格架孔

格架孔是造礁生物发展形成的原生孔隙,形成于沉积期,通常被沉积物或者胶结物充填或半充填,偶见于A1井下储层段中部(图3e;表2)。发育在云坪和含灰藻云坪沉积环境中,岩石类型为晶粒白云岩和晶粒颗粒白云岩。

(6) 窗格孔

窗格孔主要发育在藻黏结藻球粒白云岩中,与潮坪环境有关,窗格孔通常定向排列,形成于沉积期-早成岩期,单个窗格孔的孔径大小通常为0.04~0.5 mm(图3d;表2),A1井中窗格孔偶见于云坪和含灰藻云坪沉积环境中,颗粒晶粒白云岩、(含)灰质白云岩和晶粒颗粒白云岩中是窗格孔发育的岩石类型。

(7) 裂缝

在岩心观察中,A1井岩心出筒较破碎,裂缝发育,统计裂缝共692条。裂缝主要发育在含灰云坪、藻灰坪、含云藻灰坪和藻砂屑滩中,主要岩石类型为晶粒颗粒灰岩、(含)灰质白云岩和晶粒颗粒白云岩。在岩心中的发育形态为,长40~160 mm,宽0.2~1.2 mm,以细-中缝、连续-半连续为主。在镜下观察中,根据矿物切割关系,裂缝发育多为两期,早期裂缝大多被有机质、泥质和方解石充填、半充填,晚期和残余裂缝在后期溶蚀作用改造下发生扩溶现象,对孔隙产生连通作用,成为油气运移通道(图3f;表2)。

(8) 溶缝

溶缝是裂缝在后期溶蚀作用改造下发生扩溶现象所形成,形态呈长条状,边缘有溶蚀痕迹,具有很好的沟通作用,通常形成于中-晚期阶段(图3f;表2)。A1井中溶缝主要形成于上储层段及下储层段的中部,发育在含云藻灰坪、藻灰坪、藻云坪和藻砂屑滩等沉积环境中,主要岩石类型为晶粒颗粒灰岩、晶粒颗粒(含)云质灰岩和(含)灰质白云岩。

在漫长的地质演化中,储集空间还经历了胶结作用、重结晶作用、充填作用、压实作用等破坏性成岩作用,孔隙被其他矿物充填,形成现今的孔隙形态及面孔率。

综上,A1井的储集空间主要发育在云坪、藻云坪、藻砂屑滩、含灰藻云坪和含云藻灰坪中,综合各岩石类型累计厚度及物性特征,晶粒白云岩、晶粒颗粒白云岩(藻屑白云岩、藻黏结藻球粒白云岩等)和颗粒晶粒白云岩(藻迹微粉晶白云岩等)是A1井的主要储层岩石类型。晶间孔和裂缝是主要储集空间类型,晶间溶孔和溶缝次之。

4 面孔率定量研究

4.1 储集空间面孔率定量研究方法

以A1井为典型井,选取了109张铸体薄片照片,利用Photoshop软件,按照不同孔隙类型进行孔隙定量。在选取薄片照片时,尽量选取比例尺小的照片,500 μm为佳,以便尽量客观、全面的统计孔隙类型及孔隙占比。

其原理是将选取的薄片照片加载到Photoshop软件中,获取整张照片的像素值,利用Photoshop软件的魔棒工具选取出照片中的孔隙并统计其像素值,使用索套工具对不同类型的孔隙进行分类,并分别统计其对应的像素值,每种孔隙类型的像素值与整张照片像素值的比值为该孔隙类型的占比。

4.2 A1井面孔率定量研究

(1) 晶间(溶)孔

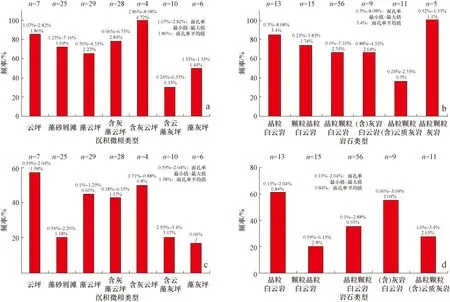

晶间孔在A1井中出现频率高,80%的晶间孔镜下面孔率介于0.2%~4%,总平均值为2.3%(图4a,b)。晶间溶孔的面孔率主要集中在0.4%~3.0%,平均值为1.2%(图4c,d)。

(2) 粒间(溶)孔

粒间孔的面孔率介于0.64%~5.4%,平均值2.18%(图5a,b);粒间溶孔的面孔率范围为0.19%~2.86%,平均值为1.02%(图5c,d)。

(3) 粒内(溶)孔

A1井中,粒内孔的面孔率介于0.1%~1.76%,平均值为0.75%(图6a,b);粒内溶孔的面孔率主要介于0.1%~2.1%,平均值为0.97%(图6c,d)。

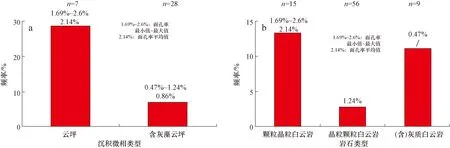

(4) 铸模孔

A1井中,铸模孔出现频率低,面孔率范围介于0.2%~1.41%,平均值为0.64%(图7a,b)。

(5) 格架孔

偶见于A1井下储层段中部,面孔率范围介于1.07%~3.78%,平均值为2.36%(图8a,8b)。

(6) 窗格孔

在A1井中的面孔率范围是0.47%~2.6%,平均值为1.5%(图9a,b)。

(7) 裂缝

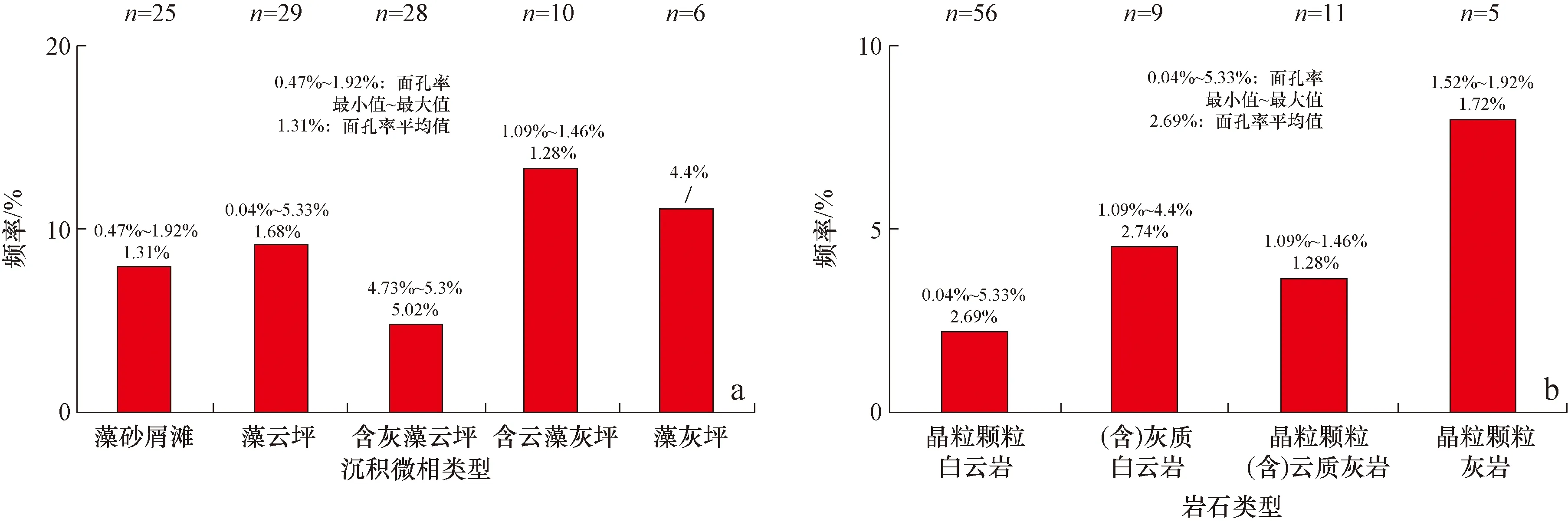

裂缝在A1井的面缝率主要集中在0.21%~6.24%,平均值为1.95%(图10a,b),出现频率较高,面缝率也较高,为油气运移提供通道。溶缝的面缝率变化范围较大介于0.04%~5.33%,平均值为2.3%(图11a,b)。

利用面孔率定量研究方法,对A1井中雷四3亚段不同类型的储集空间的面孔率进行分析,认为:晶间孔和裂缝是主要储集空间类型,晶间溶孔和溶缝次之;铸模孔、格架孔和窗格孔分布频率和面孔率均较低,不是A1井的主要孔隙类型。

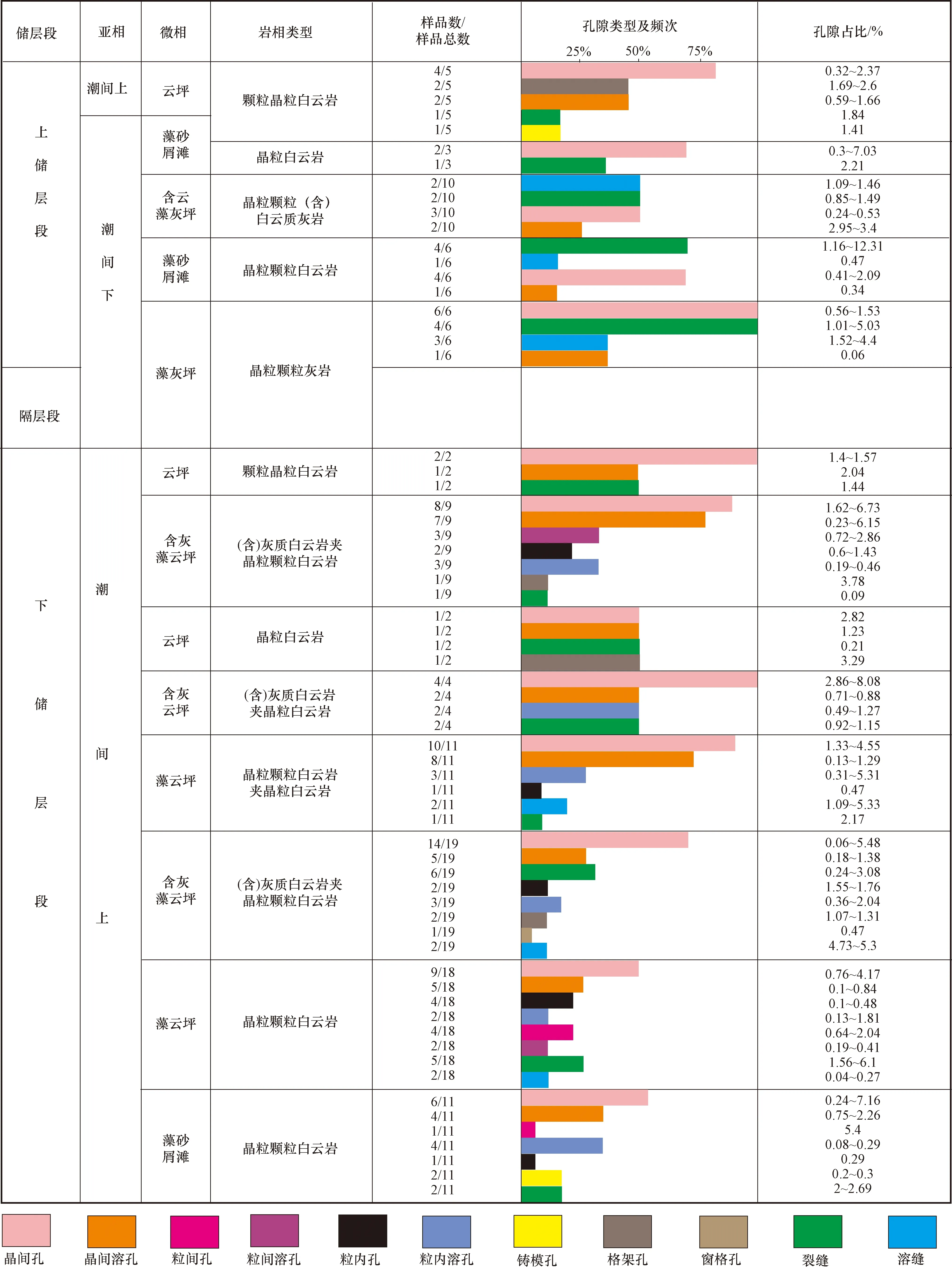

综合沉积相类型和岩石类型,对A1井面孔率进行定量分析(图12),结果如下。

上储层段:孔隙类型可见晶间孔、裂缝、晶间溶孔、粒间溶孔、铸模孔、窗格孔和溶缝,各岩石类型的平均面孔率分别为:颗粒晶粒白云岩3.58%(n=8)、晶粒白云岩4.77%(n=3)、晶粒颗粒(含)白云质灰岩2.45%(n=10)、晶粒颗粒白云岩4.53%(n=6)、晶粒颗粒灰岩4.37%(n=6)。

图4 川西坳陷马井地区A1井晶间(溶)孔出现频率直方图Fig.4 Histograms showing the occurrence frequency of intercrystalline (dissolved) pores in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.晶间孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;b.晶间孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布;c.晶间溶孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;d.晶间溶孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布

图5 川西坳陷马井地区A1井粒间(溶)孔出现频率直方图Fig.5 Histograms showing the occurrence frequency of intergranular (dissolved) pores in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.粒间孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;b.粒间孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布;c.粒间溶孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;d.粒间溶孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布

图6 川西坳陷马井地区A1井粒内(溶)孔出现频率直方图Fig.6 Histograms showing the occurrence frequency of intragranular (dissolved) pores in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.粒内孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;b.粒内孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布;c.粒内溶孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;d.粒内溶孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布

图7 川西坳陷马井地区A1井铸模孔出现频率直方图Fig.7 Histograms showing the occurrence frequency of moldic pores in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.铸模孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;b.铸模孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布

图8 川西坳陷马井地区A1井格架孔出现频率直方图Fig.8 Histograms showing the occurrence frequency of framework pores in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.格架孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;b.格架孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布

图9 川西坳陷马井地区A1井窗格孔出现频率直方图Fig.9 Histograms showing the occurrence frequency of fenestral pores in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.窗格孔在不同沉积微相中出现频率及面孔率分布;b.窗格孔在不同岩石类型中出现频率及面孔率分布

图10 川西坳陷马井地区A1井裂缝出现频率直方图Fig.10 Histograms showing the occurrence frequency of fractures in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.裂缝在不同沉积微相中出现频率及面缝率分布;b.裂缝在不同岩石类型中出现频率及面缝率分布

图11 川西坳陷马井地区A1井溶缝出现频率直方图Fig.11 Histograms showing the occurrence frequency of dissolved fractures in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depressiona.溶缝在不同沉积微相中出现频率及面缝率分布;b.溶缝在不同岩石类型中出现频率及面缝率分布

下储层段:孔隙类型可见晶间孔、晶间溶孔、粒间(溶)孔、粒内(溶)孔、裂缝、溶缝、铸模孔、格架孔和窗格孔,各岩石类型的平均面孔率分别为:颗粒晶粒白云岩4.66%(n=7)、晶粒颗粒白云岩3.81%(n=50)、晶粒白云岩4.25%(n=10)、(含)灰质白云岩6.1%(n=8)。

4.3 面孔率定量统计与孔隙度关系

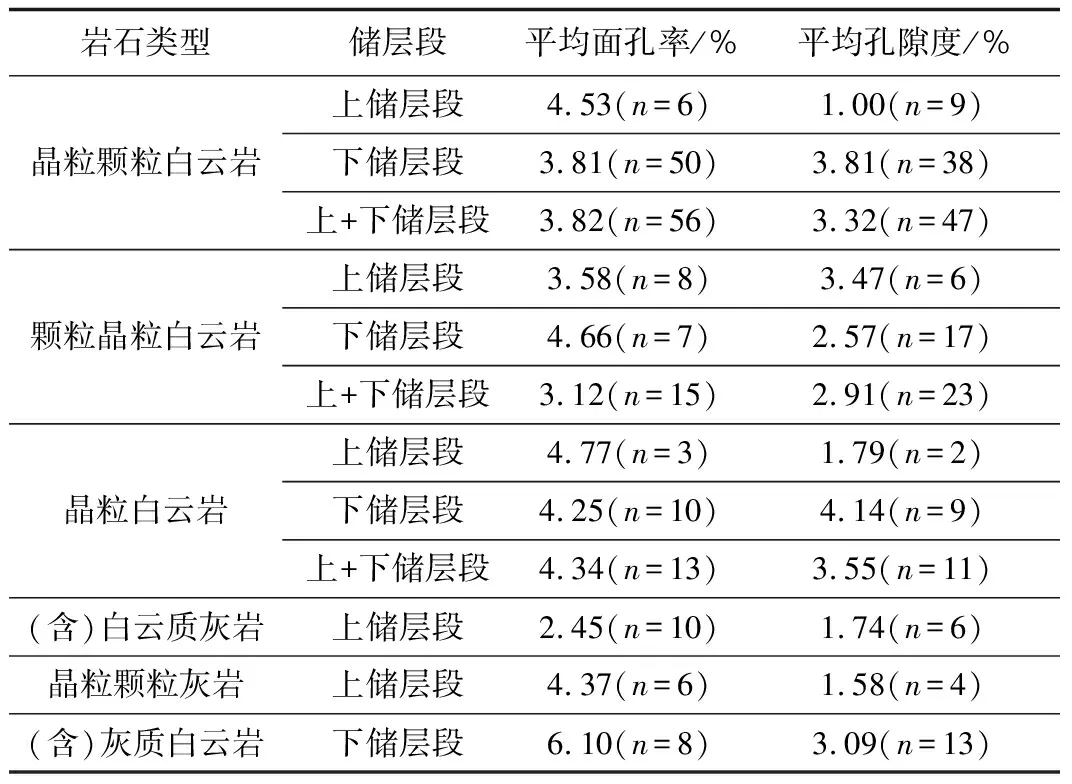

通过统计A1井雷四3亚段不同岩石类型上、下储层段的平均面孔率和平均孔隙度(表3),尽管通过面孔率定量统计方法得出不同岩石类型的平均面孔率值要高于样品实测的平均孔隙度(由于面孔率统计方法仅针对一张薄片的1~2个视域,且有一定的主观性),但基本与实测的孔隙度变化趋势一致。其中,晶粒颗粒白云岩下储层段的平均面孔率与平均孔隙度值一致,颗粒晶粒白云岩和晶粒白云岩的相差范围小于0.2%。由于该方法可以识别出一定视域内不同孔隙类型的占比,因此该方法可以为碳酸盐岩储层特征的精细研究提供支撑。

图12 川西坳陷马井地区A1井储集空间类型及面孔率定量分布Fig.12 Pore types and quantitative analysis of the thin section porosity in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depression

表3 川西坳陷马井地区A1井雷四3亚段平均面孔率和平均孔隙度Table 3 Average thin section porosity vs.average porosity tested of theT2l4-3 in Well A1,Majing area,Western Sichuan Depression

注:表中数值意义为平均值(样品数)。

5 结论

1) A1井储集空间类型主要为晶间孔、晶间溶孔、裂缝,其次还可见粒内(溶)孔、粒间(溶)孔、铸模孔、格架孔、窗格孔和溶缝。

2) 按照沉积相类型和岩石类型分别进行了A1井不同类型孔隙的定量分析,发育在云坪、藻云坪、含灰藻云坪的晶粒白云岩、晶粒颗粒白云岩、颗粒晶粒白云岩和(含)灰质白云岩中的晶间孔、晶间溶孔和裂缝是主要储集空间类型。

3) 马井地区雷四3亚段上储层段中,晶粒颗粒(含)白云质灰岩的平均面孔率为2.74%,平均孔隙度为1.74%,累计厚度为6.5 m,是上储层段的主要储层岩石类型;下储层段中,晶粒白云岩和晶粒颗粒白云岩的平均面孔率分别为4.25%和3.81%,平均孔隙度为4.14%和3.81%,是下储层段的主要储层岩石类型。

4) 面孔率定量统计方法得出的不同岩石类型的平均面孔率与实测孔隙度的变化趋势基本一致,且可以分别统计出不同孔隙类型的面孔率,可以为碳酸盐岩储层特征的精细研究提供支撑。