急诊成人严重创伤患者体温管理循证实践方案的临床践行效果评价

2020-04-27董扬,谢薄,黄慧,周丽

董 扬,谢 薄,黄 慧,周 丽

(南京中医药大学扬州附属医院1.急诊科;2.护理部,江苏 扬州 225000)

随着经济社会的快速发展及交通工具的普遍使用,创伤尤其是严重创伤每年导致全球近600万人死亡,占45岁以下人群致死原因的首位,已成为全球普遍面临的重大卫生问题[1]。我国每年创伤事故发生频次和死亡人数均居世界首位,其中发生群体多为青壮年的交通事故发生率高,且致死致残率高[2]。创伤患者的“死亡三联征”包括低体温、凝血功能障碍、代谢性酸中毒,而其中严重创伤患者自发性低体温的发生率高达30%~50% 。体温过低,可导致凝血酶产生减少并抑制纤维蛋白原的合成,损伤血小板聚集和黏附功能。随着体温的进一步下降,这些不利影响也将随之逐渐恶化并导致创伤患者病死率增加[3]。创伤“死亡三联征”中,低体温最易通过直接干预解决,也是护理人员能够通过实施单一或多种复温措施直接干预并主导的元素[4]。本研究将我院急诊科遵循江苏省南京医科大学第一附属医院张阳春等人通过证据提取和整合并最终筛选和制定的适合我院急诊开展的《急诊成人严重创伤患者体温管理循证实践方案》[5],对照方案对30例严重患者实施的体温管理成效汇总如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2016年01月~2019年04月由南京中医药大学扬州附属医院急诊科收治的28例成人严重创伤患者作为对照组,此期患者接受传统低体温管理;选取2019年05月~2020年11月收治的30例成人严重创伤低体温患者作为观察组,此期患者体温管理模式遵循江苏省南京医科大学第一附属医院张阳春等人通过证据提取和整合并最终筛选和制定的适合我院急诊开展的《急诊成人严重创伤患者体温管理循证实践方案》。纳入患者为严重创伤并经直肠温度测量的核心体温低于36℃的患者,排除重型颅脑损伤早期合并中枢性高热患者,合并慢性消耗性及严重基础代谢性疾病者[6]。其中,照组男17例,女11例,年龄19~84岁,平均(44.62±10.31)岁;创伤分类:交通伤19例,高空坠落4例,锐器伤2例,钝器伤2例,其他1例。观察组男18例,女12例,年龄18~82岁,平均(45.34±10.45)岁;创伤分类:交通伤20例,高空坠落3例,锐器伤4例,钝器伤1例,其他2例。两组临床资料比较无明显差异,差异无统计学意义(P>0.5)。本研究所实施的护理措施通过医院伦理委员会批准。

1.2 方法

1.2.1 对照组

于患者到达急诊科10 min内给予核心体温测量,使用直肠测量核心体温方法,密切监测体温的变化并评估,做好记录,实施预防和控制体温过低的被动保温护理措施,首先去除患者体表所有寒冷潮湿衣物,关闭门窗,调高空调温度,保持环境温度在25℃~28℃,调整湿度保持在50%~60%,及时加盖被服,以减少体表散热。尽量集中实施护理操作,操作时注意减少肢体外露[7]。静脉输入大量液体及库存血液制品时,放置在35~38度的水温中加热。行机械通气辅助呼吸治疗者,启动呼吸机湿化缸,通过加热蒸馏水,提高吸入呼吸道的气体温度[8]。

1.2.2 观察组

组织急诊科护理人员对《急诊成人严重创伤患者体温管理循证实践方案》进行学习、培训和考核,确保人人考核过关,建立标准化的严重创伤体温管理干预措施和方案,制定相应的流程、制度和规范,在对照组传统被动保温护理基础措施上,改变简单的、非侵入性的、被动的体外复温技术,实施主动的体外复温技术及中心复温技术:(1)早期全面评估患者病情、生命体征及核心温度,在对照组提高环境温度的前提下,确保救治环境温度至少保持在24℃以上,创伤复苏室温度控制在27℃,使用电热升温毯,常规选择适当的温度(确保体温不低于36℃)并每隔30 min监测体温一次,做好记录[9]。(2)实施主动中心复温技术:使用加热泵等加温器对静脉输液、体外输注血液制品进行加温(创伤性失血性休克患者的液体或血制品输注需加温至37℃),行机械通气者采用人工鼻恒定湿度和温度加温法,加温加湿氧气,确保体温不低于36℃,加强病情观察和体温监测的同时,密切观察各项生命体征,关注患者有无寒战,及时评估并记录,重视意识清醒患者寒冷不适的主观感受[10]。

1.2.3 观察指标

(1)本研究使用PHILIPS-GS10病人监护仪(飞利浦金科威实业有限公司生产,注册证编号:粤械注准20162210818)连接的测温仪,持续测量患者核心体温,并每30 min监测、评估和记录,监测方法将探头插入患者肛门6~7 cm并随时检查,以防脱落[11];(2)使用床旁寒战评分表(The Bedside Shivering Assessment scale,BSAS)[12]评估患者寒战表现,其中,患者无寒战表现,但触诊咬肌、颈部以及胸部肌肉时未发现颤抖,记0分;轻度寒战且仅在颈部和胸部有局部颤抖,记1分;中度寒战并涉及到颈部、胸部及上肢的剧烈颤抖,记2分;重度寒战且涉及躯干、上肢、下肢的全身颤抖,记3分。(3)运用数字评分表(the Cold Discomfort Scale,CDS)[13]评价患者寒冷不适主诉,CDS评价表的数字范围为0~10,不觉得冷以0表示,无法忍受的寒冷以10表示。

1.3 统计学方法

采用SPSS 19.0软件进行处理,计量资料用(±s)表示,组间比较用t检验,计数资料用[n(%)]表示,组间比较应用x2检验,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 救治3 h内监测结果显示

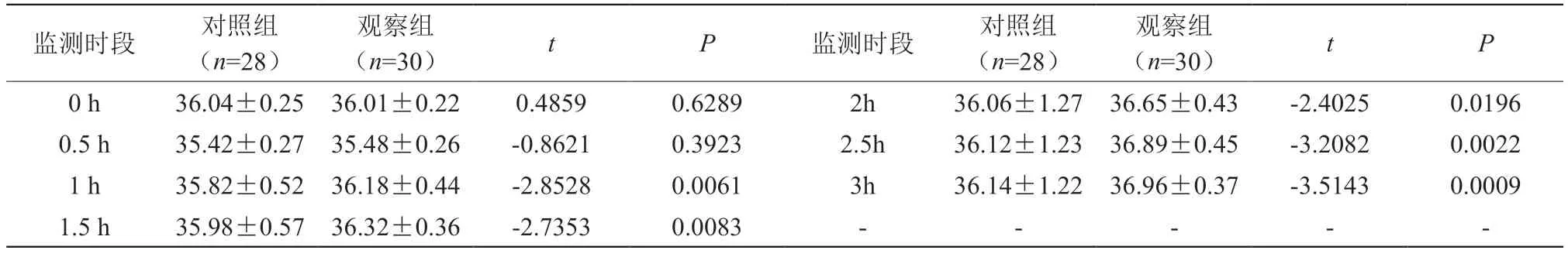

干预前,两组严重创伤患者的体温波动无明显差异,差异无统计学意义(P>0.05),其中,对照组干预后的体温改善幅度明显小于观察组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者均无死亡,观察组颅内压增加的心血管不良事件发生率1例,对照组为8例,对照组明显低于对照组(x2=4.263,P=0.039)。见表1。

2.2 救治3 h内BSAS及CDS监测显示

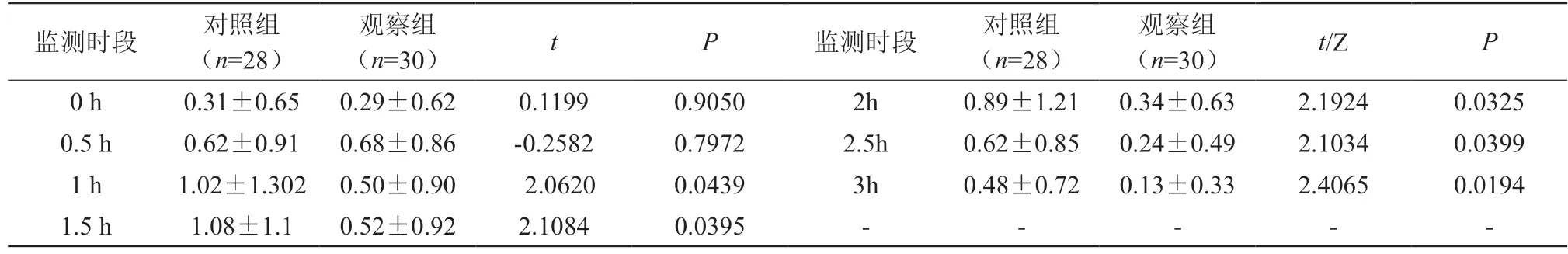

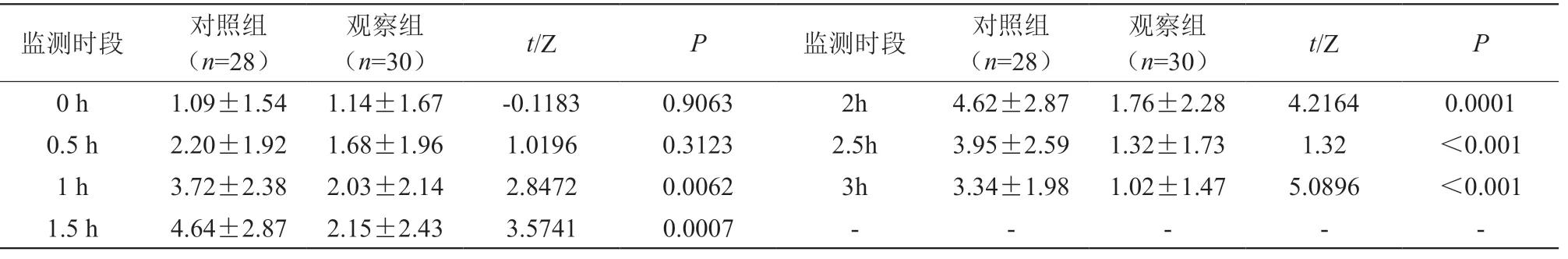

自干预1 h后,每30 min监测结果中,两组患者BSAS及CDS评分存在明显差异,其中观察组每30 min监测的BSAS及CDS评分均明显低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2和表3。

3 讨 论

严重创伤的早期救治黄金时间段,是指患者伤后60 min以内。体温、血压、脉搏、呼吸和疼痛构成人体五大生命体征,保证机体新陈代谢和正常生命活动的必要条件则需要保持体温的恒定[14]。严重创伤患者的核心温度低于35℃时称为低体温,此时,如果患者核心温度继续下跌,低至32℃以下时患者整体情况会变得严重,导致颅内压增高等系列心脑血管并发症的发生,甚至还可能最终导致抢救失败。因此,需要及早对严重创伤患者进行升温治疗[15]。体温管理,是可以通过急诊救治护理人员直接干预的因素,对急诊严重创伤患者实施过程规范、严谨而又科学的体温管理,可以有效识别、预防、监测严重创伤患者低体温,从而采取相应的复温措旌,是提升严重创伤患者急诊救治质量的关键[16]。

表1 两组患者救治3h内体温波动水平比较(±s)

表1 两组患者救治3h内体温波动水平比较(±s)

监测时段 对照组(n=28) (n=30) t P 监测时段 对照组(n=28)观察组观察组(n=30) t P 0 h 36.04±0.25 36.01±0.22 0.4859 0.6289 2h 36.06±1.27 36.65±0.43 -2.4025 0.0196 0.5 h 35.42±0.27 35.48±0.26 -0.8621 0.3923 2.5h 36.12±1.23 36.89±0.45 -3.2082 0.0022 1 h 35.82±0.52 36.18±0.44 -2.8528 0.0061 3h 36.14±1.22 36.96±0.37 -3.5143 0.0009 1.5 h 35.98±0.57 36.32±0.36 -2.7353 0.0083 - - - - -

表2 两组患者救治3 h内BSAS评分比较(±s)

表2 两组患者救治3 h内BSAS评分比较(±s)

监测时段 对照组(n=28) (n=30) t P 监测时段 对照组(n=28)观察组观察组(n=30) t/Z P 0 h 0.31±0.65 0.29±0.62 0.1199 0.9050 2h 0.89±1.21 0.34±0.63 2.1924 0.0325 0.5 h 0.62±0.91 0.68±0.86 -0.2582 0.7972 2.5h 0.62±0.85 0.24±0.49 2.1034 0.0399 1 h 1.02±1.302 0.50±0.90 2.0620 0.0439 3h 0.48±0.72 0.13±0.33 2.4065 0.0194 1.5 h 1.08±1.1 0.52±0.92 2.1084 0.0395 - - - - -

表3 两组患者救治3 h内CDS评分比较(±s)

表3 两组患者救治3 h内CDS评分比较(±s)

监测时段 对照组(n=28) (n=30) t/Z P 监测时段 对照组(n=28)观察组观察组(n=30) t/Z P 0 h 1.09±1.54 1.14±1.67 -0.1183 0.9063 2h 4.62±2.87 1.76±2.28 4.2164 0.0001 0.5 h 2.20±1.92 1.68±1.96 1.0196 0.3123 2.5h 3.95±2.59 1.32±1.73 1.32 <0.001 1 h 3.72±2.38 2.03±2.14 2.8472 0.0062 3h 3.34±1.98 1.02±1.47 5.0896 <0.001 1.5 h 4.64±2.87 2.15±2.43 3.5741 0.0007 - - - - -

2019年第5版《欧洲创伤后大出血与凝血功能障碍管理指南》中,建议对严重创伤患者早期进行体温管理,以减少热量的损失来达到和维持患者的正常体温,但指南中并无系统的体温管理策略[17]。近年来,国内外相关严重创伤体温管理的研究热点报道,也无系统、全面和综合的体温管理方案[18]。基于此,江苏省南京医科大学第一附属医院张阳春等人实施了循证实践研究[5],通过基线审查、障碍因素分析及对应行动策略实施系列证据应用研究,选择将“本土化”证据应用于临床并结合评价和统计分析,通过证据提取和整合并最终筛选和制定出适合临床应用的《急诊成人严重创伤患者体温管理循证实践方案》。

遵循该《急诊成人严重创伤患者体温管理循证实践方案》(22条推荐条目),我院急诊科护理组自2019年11月起,开展了适合我院院情的急诊成人严重创伤患者体温管理模式,对全体护理人员进行基于严重创伤患者的体温管理目标、低体温发生因素、体温监测的方式与频率、复温方式与病情观察的系列学习、培训和考核,并制定了相应的制度、规范和流程以遵照实施。临床应用结果显示,经干预后的观察组,对比传统控温护理干预的对照组,于救治1 h后的每30 min监测显示患者核心体温明显提升,寒战及寒冷不适感症状明显缓解,患者因低体温导致的心血管不良事件发生率明显降低,说明该实践方案具有过程规范、 严谨、科学的适用性和可普性,具有极广的临床推广应用价值。