安迪·沃霍尔:炮制艺术实验的顽童明星

2020-04-24刘晗

刘晗

从小便池到肥皂盒,是不是艺术品都得由艺术界说了算?自从20世纪50年代起,波普艺术 (Pop Art)、达达主义 (Dadaism)、极少主义 (Minimalism)、抽象艺术 (Abstract Art)等众多西方先锋派艺术如雨后春笋般悄然兴起。1964年,波普艺术的倡导者安迪·沃霍尔 (Andy Warhol)于纽约曼哈顿东大街74号个展上展出《布里洛的盒子》(Brillo Box),那些木质盒子上画的样子和装肥皂块的盒子一模一样,其外形完全复制印有“Brillo”商标的肥皂包装盒子,它们或单独或堆积放置,看上去和从加工厂运到出售商店的包装盒并无差异。

明明一模一样的盒子,为什么沃霍尔的是艺术品,而商场里的就只是肥皂盒? 波普艺术正是在作品中大量使用废弃物、商品招贴电影广告、图片拼貼组合而成,而它们中的大多数因挪用了无名设计师的成就而名声大噪,沃霍尔的其他作品,如《25个彩色的玛丽莲·梦露》和《251个可口可乐瓶子》亦是如此。难道先锋艺术就是这样以变相剽窃、复制组合以赢得画廊、美术馆、拍卖展上的一席之地,在经纪人、艺术评论人和收藏家的称赞和肯定中取得作为“艺术品”的合法地位吗?

沃霍尔收获了明星待遇,也颇受多方质疑。北京和伦敦先后举办了“安迪·沃霍尔巡回展”,将他近40年的艺术生涯分为6个板块展出:童年及早年职业生涯;推动波普艺术以及成名;安迪的外套——塑造公众形象;沃霍尔,一个成功将艺术和商业市场结合的开创者;沃霍尔、银色工厂、电影;晚年生活,艺术与金钱。也正是这些关键词贯穿起了安迪·沃霍尔传奇的一生。

一、手舞足蹈的诡异顽童

安迪·沃霍尔的童年完全是在疾病和精神崩溃中度过的。4岁时他不小心骨折了;6岁时他得了猩红热;8岁时他患了罕见的舞蹈症,时不时就会陷入癫狂状态。养病期间,沃霍尔沉浸在漫画书和杂志之中,他从中剪下拼贴的部分,然后再把它们组合到了一起,他的拼贴艺术生涯也就此开始。沃霍尔曾经描述这样一个场景:“我整个夏天都会听收音机,躺在床上,身边有查理·麦卡锡娃娃的陪伴,还有我的那些没裁剪的纸娃娃在床单上和枕头下铺得到处都是。”

沃霍尔从商业插画师起步,20多岁时就因个性化的作品获得了业界的肯定,颠覆传统、混合复制即是其作品的主要风格。26岁首次获得美国平面设计学会杰出成就奖,不到30岁的他连续获得艺术指导人俱乐部的独特成就奖和最高成就奖,他在业界取得的成就令同辈出道的艺术家难以企及。20世纪60年代,他的工作室“工厂”(Factory) 笼络了一众像他一样热衷波普艺术家以及超级明星,在那里不仅见证了梦想的诞生,还有混合了性、麻醉以及放纵情感的疯狂之作,也是“工厂”在后来变得臭名昭著的原因。

在朋友的印象里,沃霍尔常以中性示人,左右逢源。然而在艺术中,他显露出真正的自我,摘下社交假面的他呈现出了“无欲之欲”,特别是在“性与死亡”的主题中表现得格外冷漠,“死亡与灾难” (Death and Disaster) 系列中电椅、车祸、自杀和种族骚乱的系列图像就好像是由一台平淡无奇的相机拍摄的,完全摒弃了悲观的表达。他把尖叫的婴儿涂成彩色,塑造好莱坞式的纯粹空虚的生活,就像他写道,“无论如何,屏幕上和书页之间的性爱比床笫间的性爱更令人兴奋。”想象占据了他生活中的大部分,但也没有阻碍他和同行们的情感往来。

在沃霍尔内心深处,始终将自己与英俊的年轻男子相对比,为此他也做过手术,但在感情上仍是踟蹰不前,陷入郁郁寡欢之中。作为地下同性恋文化的发起者,他从不掩饰自己的性取向。直到查尔斯·利珊柏 (Charles Lisanby) 走入了他的视线,这位帅气的社会名流散发的个人魅力令沃霍尔无法自拔,然而好景不长,他们短暂的交往以利珊柏的移情别恋而告终,这段无疾而终的恋情也让沃霍尔在很长一段时间里都一蹶不振。所有一切生命过往中的不幸与羁绊都被他潇洒地归结为一句“那又怎样”(So what),这是他轻浮的口头禅,也是敷衍的对白。之后他和文学家杜鲁门·卡波蒂 (Truman Capote) 秘密订婚10年,以裸照为信物传书。事实上,沃霍尔推动了同性恋文化,树立了自己的偶像地位,却招致了杀身之祸,激进的女权主义者、也是女同性恋的维米莉·苏莲娜对他的刺杀,也成为美国艺术史上著名的八卦新闻。

二、“工厂”里的奇怪实验

安迪·沃霍尔的名气与日俱增,坐拥财富,成为叱咤风云的人物,“工厂”逐渐演变成了无政府创造力的发散地。沃霍尔对性爱有着特殊的癖好,在他一手掌权的工厂,小明星任由他为所欲为,在多次情感落空之后,电话、录音机都被他视为物化伴侣,每天早晨他都会打电话给秘书,口述个人日记,拼凑起琐碎的生活,在他的“小说”《A》里就有体现,比起拥有一个私人化的具象情人,他更愿意做感情的旁观者,描摹朋友们的恋爱场景,似乎也是他难以正视自己身体缺陷的原因,假发和墨镜就是他伪装的道具,遮挡住青春痘留下的伤痕,还有那些细微的表情变化,加之他那标志性的低沉、冷酷的说话和动作,给大众一种神秘的气质。

《女王伊丽莎白二世》,1985年。

《猩猩》,1983年。安迪·沃霍尔于1983年创作了一系列世界各地濒危动物的彩色版画,用鲜明的色彩以及暗示动物命运的尖刻表情,在艺术与现实之间创造了一种动态张力。

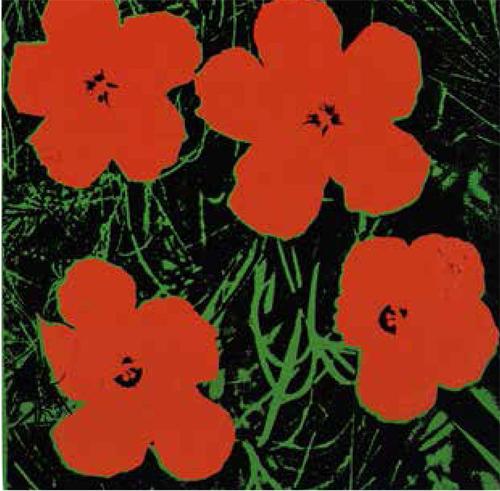

《花》,1964年。

《玛丽莲·梦露》,1967年。

在他的领地,工作与生活混为一谈,如他所说,“活着就是要做很多你不想做的事情。出生就像被绑架,然后被卖为奴隶。人们每时每刻都在工作。机器总是在运转。即使你睡着了。只要我们还活着,我们就得干活,做零时工的奴工,服从于我们体内循环能量输入和输出的流动,有时甚至是极度不稳定的。机器总是在运转。”情人的背叛,迫使他不得不将注意力转移到机器上。后人类和机器都成为他拍摄的主题,在他的电影中,摄像机旋转不停,连续几个小时保持警惕地注视着它的目标,以达到绝对的静止和沉默的状态,《帝国大厦》就是一个极端的例子,也契合了他冷漠的性情,在采访中沃霍尔说,“我认为每个人都应该是一部机器,每个人都应该和另一个人一模一样”,他甚至希望自己变成一台机器,从一切情绪和欲望中解脱出来。

历史的无序、宣言的标识、市场和消费的叫嚣,在先锋派艺术以名求实的论战中,艺术家们在风格借用中表达他们所谓的自由艺术,艺术评论家则在公众视线中对艺术品展开猛烈的批判,而本就缺乏艺术史背景和辨识能力的大众在欣赏先锋派艺术时常常一头雾水,被迫在精英主义和市场消费的圈套中游走。当代先锋派艺术呈现出众多光怪陆离的艺术形式,装饰、自我表现和娱乐依然维持着人们的需求。艺术品在机械的复制下挥发掉了“灵光”,在沃霍尔看来,复制拼贴,所有作品的同一正符合美国流行文化大规模消费的趋势。

“这个国家的伟大之处在于,在美国开始了一个传统,在那里最有钱的人与最穷的人享受着基本相同的东西。你可以看电视喝可口可乐,你知道总统也喝可口可乐,丽斯·泰勒喝可乐,你想你也可以喝可乐。可乐就是可乐,没有更好更贵的可乐,你喝的与街角的叫花子喝的一样,所有的可口可乐都一样好。”艺术不再是曲高和寡、高山仰止,而是以亲近大众的姿态走进每个人的日常生活。沃霍尔利用绘画、印刷、摄影在内的各种媒介尝试复制的创作。1962年,沃霍尔以32幅坎贝尔汤罐画作举办了自己的首个波普艺术展,也就是这幅简洁带点商业意味的作品成就了他在当代艺术界的地位,与此相类似的还有可口可乐瓶子、美元钞票、蒙娜丽莎像以及玛丽莲·梦露像等,這种单调重复传达出的正是当代人的空虚冷漠的普遍情绪。即便是顶着照搬照抄的骂名,沃霍尔的作品往往以惊人高价成交,在拍卖界炙手可热的程度甚至超过了毕加索。

在安迪·沃霍尔逝世的近30年后,他仍然主宰着这个时代的主流精神,他的名字和头像被印在各种流行文化的商品上,成为偶像的符号;他的话也在如今成为现实:“在未来社会,15分钟内,每一个人都能获得成功”,电视选秀、社交媒体成就了无数草根名人……作为瞩目的对象,沃霍尔只是在那间创造出荒谬冷酷、颇具实验色彩的“工厂”提早实践过了,如果说活成什么样,艺术就是什么样,那么把整个人生变成了艺术的人,每一天都在演绎。