大江传歌,声声不息

2020-04-23宋婷婷

宋婷婷

“如果知道川江号子终将成为一生所爱,那么我必定一早就会拜师学艺。”38年来,国家级非物质文化遗产项目川江号子代表性传承人曹光裕,曾无数次这样回想。

尽管在师傅陈邦贵的光环下,曹光裕凭借超越常人的天资与勤奋,将川江号子的传播传承事业推向了崭新高度,但是他依然悔恨因青春无知而蹉跎的光阴,“这是有着3000年历史的川江号子啊,用一生来唱都嫌不够。”

“我怕我眼睛一闭,川江号子就失传了”

1987年,陈邦贵下定决心要收曹光裕为徒,不仅仅因为这是重庆市轮渡公司党委交办的任務,更因为川江号子不能没有传承人。

陈邦贵出生于1916年,少时便在长江边漂泊,成为船工后则终年盘桓于激流险滩。

早年,在重庆至宜昌1000多公里的长江江段上,凡是货物流通、客运往来,都离不开木船。这一段水路被称为川江,其航道艰险异常,礁石密布、水流湍急,尤其像青滩、泄滩等,更是被人们称为“鬼门关”。

陈邦贵曾拜当时人称“老小生”的彭绍清为师,成为川江上响当当的号子手。对于那时的他而言,川江号子是劳作时的生产工具,让整船人齐心协力闯滩渡险;是休息时的解乏剂,抚慰在艰难中磨砺的人们。

而真正令他为之钟情的原因是,惟有在唱着川江号子时,才觉得自己脱胎换骨,不惧生活压迫。

肩痛钻心,纤绳勒进皮肤;头痛欲裂,额上暴起青筋;鞋底磨穿,脚板已然痛到麻木。可是还得拼了命走下去,为了家中老父老母、妻子乳儿,向前走,不能停……拉纤,也许是普通人所能想到的船工所经历的危险极限。

但真正的生死考验,是在下水划船时。水流急、落差大、礁石多、船速快,稍有不慎撞上礁石,便船毁人亡。

即便如此,船工们依然珍惜这份可以养家糊口的工作。陈邦贵知道,生死考验并不是他们最惧怕的,不得不下船的那一刻才令人绝望。

每每船到目的地,未等到装载新货返航时,船老板就会一直在原地等待。而等不及的船工只能下船,一路沿江乞讨回重庆,企盼着下一个工作机会早点到来。

这些受过的苦,是打掉牙齿和血吞,是朝不保夕、风餐露宿。为了与江水搏击、和命运抗争,陈邦贵一次又一次悲怆地喊出川江号子。一领众和,号子声声响彻江面。

那时的陈邦贵不可能想到,数十年后,他会将川江号子唱到法国去。

解放后,陈邦贵成了驳船站的工人,后又进入公司工会,主要工作就是在慰问演出时唱川江号子。1954年,川江号子被正式搬上舞台;1956年,他带着川江号子到首都剧场参加工人文艺调演,荣获一等奖,受到国家领导人接见;1987年,他参加法国阿维尼翁大河歌会演出,川江号子轰动世界。

载誉归来的陈邦贵多了一项任务,就是寻找川江号子的传承人。虽然当时没有保护和传承非物质文化遗产一说,但既然外国人都把川江号子当成宝,国人又怎么忍心看它付之东流。

曹光裕便是在此时进入人们视野的。在当时轮渡公司举行的一场歌手比赛中,他以刘欢的原调演唱《少年壮志不言愁》,技惊四座,夺得第一。当过船工有经历、天生好嗓有硬件,公司领导和陈邦贵都相中了这个好后生。

可正值青春鼎盛期的曹光裕根本看不上“土气”的川江号子。改革开放后,港台流行歌曲涌入内地,令年轻人如痴如狂。“当时觉得,那样的歌才叫歌,川江号子唱来唱去就几句,有什么好学的。”曹光裕说。

彼时,曹光裕并不了解川江号子。虽然他17岁就当船工,集体劳作时也要唱川江号子,但所从事的内容已与17岁时完全不同。

上世纪80年代,江面上还停留着许多趸船,通常固定在岸边,作为浮码头用于装卸货物或供乘船人上下。由于趸船没有动力装置,涨水、退水时,就全靠码头船工们靠力气将趸船拉至岸边或江心。尤其是洪水期,经常一夜间涨水,钢丝绳被冲得嘎嘎作响,船工们不敢入睡,拉船的频率十分高。旧钢丝绳上有很多毛刺,经常刺穿手套和衣服,划伤皮肤。

在大家一起拉趸船时,就需要喊号子。但因为没有行船水情、力度速度的变化,所以喊出的号子只有单一的节奏。一喊号子就得干体力活儿了——这样的条件反射,甚至一度成为曹光裕不愿拜师学艺的原因。

但是,陈邦贵很执着,几次找到曹光裕,苦口婆心地劝说。最后一次在江边,老人说到动情处眼含泪光,“我都71岁了,也不知道自己能活多久。如果我眼睛一闭,这个民间艺术就失传了,我们怎么向后人交待?”

在陈邦贵的感染下,曹光裕最终应承下来。但因为尚未真正喜欢上川江号子,曹光裕并不积极,有时还会趁师傅上船授课前偷偷溜走。几个小时后回来一看,师傅还在他的房间里等着。

几次三番,曹光裕心下感动,又随着对川江号子的了解加深,他开始真正体会到川江号子的韵味无穷、博大精深。

孰料,师傅陈邦贵于2012年2月突然因病逝世,享年95岁。在莲花公墓的安乐堂,人们前来吊唁,棺中的老人面容安详。

灵堂两旁挂着一副挽联——“一生搏击川江历尽艰难险阻,一世传承号子享有至高荣誉”。这成为陈邦贵平凡而激越的人生的写照,也标志着巴渝民间艺术大师、川江号子“一代宗师”的时代就此落幕。

“这就是传承,一代又一代重复的眼神”

“当年你闯滩时怕不怕?”曹光裕跟随陈邦贵二十多年,见其接受媒体采访时总被问到这样一个问题。让曹光裕感到奇怪的是,师傅从不作答。起初,大家以为是陈邦贵年纪大了,耳力不好没听清,也不便追问。可次数多了,曹光裕才发现,师傅应是有意回避。

“一次生死历险,必定叫人刻骨铭心。可若是每天都在经历生死,谁还会害怕呢?他恐怕早已经麻木了吧。”说到这里,曹光裕心里泛起一阵酸楚。

不惧生死的师傅突然撒手人寰,让曹光裕的内心掀起狂风巨浪。

“仿佛一下失去了倚仗。父母不在了,娃儿就得当家。”当家才知柴米油盐贵,曹光裕深恨自己当初听师傅讲课时没有更认真和努力一些。

但跟随师傅多年,传承川江号子的责任感早已渗透进曹光裕的血液里,他的身体记得演唱川江号子时的酣畅淋漓。“印象最深的是在贵州安顺体育场,师傅生病去不了,我只能以领唱的身份登台。台下有五万多名观众,主动为我伴唱,互动时的一声声‘嗨,将我的情绪一步步推向顶峰。”曹光裕回忆说。

川江号子是奋斗之歌、是生命礼赞,值得薪火相传、发扬光大。曹光裕在悲痛之余,开始恶补功课,“我去采风,找到很多老船工录音,学习各种风格、唱腔和流派。”前所未有的努力让曹光裕厚积薄发,因为唱得越来越好,以至于起初对他不太认可的陈邦贵子女也感叹:“如今听你一唱,仿佛父亲还在。”

2006年,川江号子被评为国家级非物质文化遗产,受重视程度明显提高。曹光裕的社会演出也愈发频繁,足迹遍布世界各地。

作为民间艺术,川江号子的表演获得了文化部群星奖,受奥组委邀请在天安门广场表演,为奥运健儿加油,参加上海世博会演出、参加第八届勃拉姆斯国际合唱比赛并荣获金奖……

“我们从朝天门唱到了天安门,从长江头唱到了长江尾,从嘉陵江畔唱到了香江两岸,从国内舞台唱到了国际舞台。”说起这些年的演出经历和所获荣誉,曹光裕觉得自己没有愧对师傅。

但如何将川江号子传承下去,仍是曹光裕不停思考的问题。“传承应该是分开来的两个字,既要传播,也要承袭。”多年的实践,让曹光裕的领悟更加通透。

一方面,曹光裕让团队继续演出,让更多人了解到这一门民间艺术。由他组建的这支队伍名为“川江号子老船工艺术团”,成员来自重庆各地,大概有30人左右,平均年龄65岁。曹光裕表示,尽管团队成员没有当过船工,但大多数人都是在江边长大,甚至有些还拉过船,对川江号子十分熟悉和喜爱。

“如果经过日复一日苦练,却无处施展又赚不了錢,他们怎么生活?谁还会来学?”为此,曹光裕积极搭建平台、建立机制,尽可能让和他一起奋力传承非遗川江号子的人们不必为钱而烦恼。

另一方面,曹光裕下了舞台又赶赴讲台。自2012年起,他先后走进人民路小学、重庆电子工程职业学院,开设川江号子传承班。他还从多年教学实践经验中提炼素材,与学校一起把川江号子与音乐理论知识相融合,编写了关于川江号子的教材。

“相信在不久的将来,即使我不去校园,学校的音乐老师也可以根据教材让孩子们学会美妙的川江号子。”曹光裕说。

他还利用自家房屋办起川江号子传习所,免费教授川江号子。传习所是川江号子对外的一扇窗口,也是重大演出的排练场地。“如果发现了好苗子,我也会让他们来这里接受专门的一对一教学。”曹光裕补充道。

但遗憾的是,十多年过去了,曹光裕还没有找到一位真正中意的接班人。

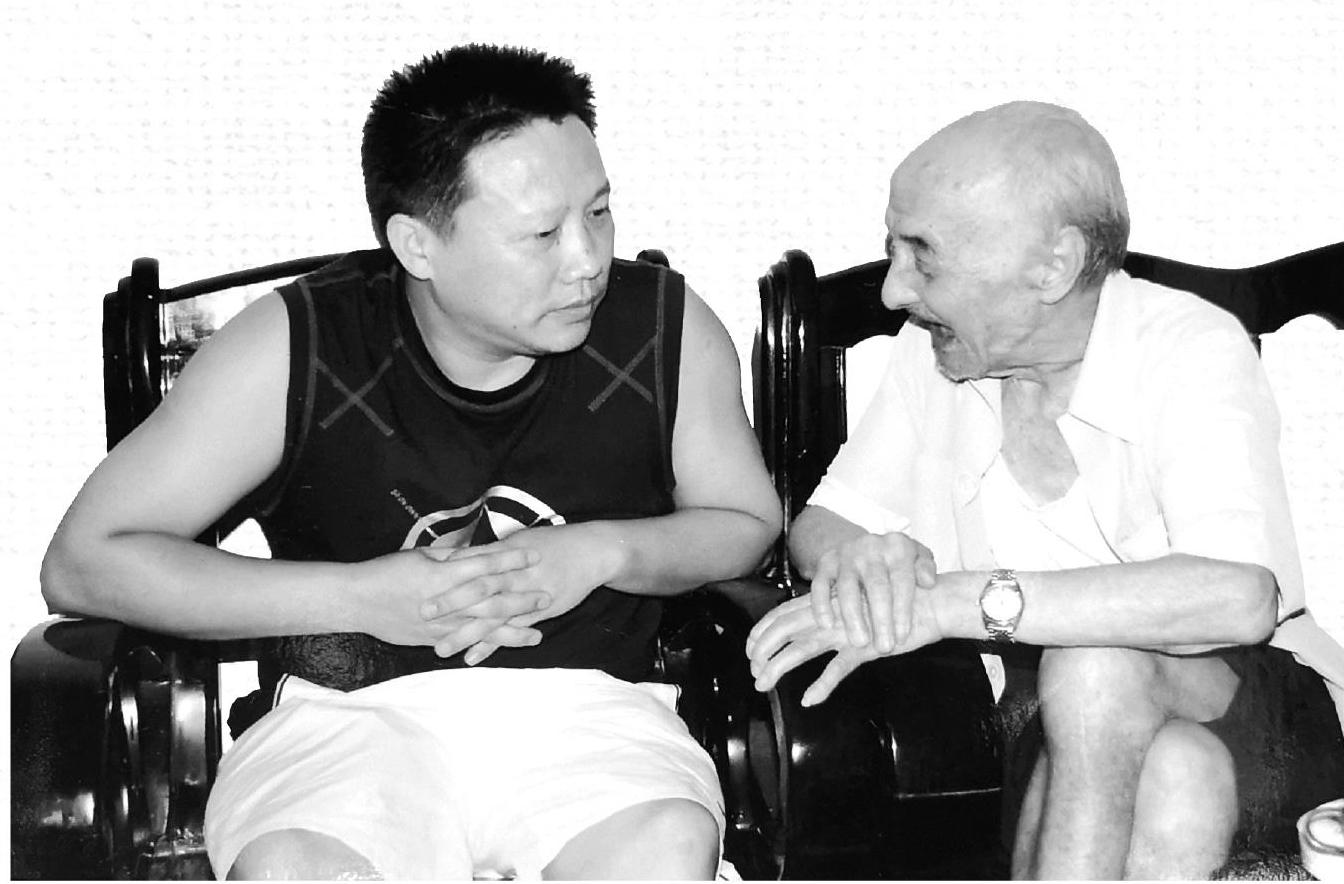

他时常翻看一张保存在手机里的老照片。照片中,年迈的陈邦贵倾身面向爱徒,笑着说话。“今天的我也成了师傅,对徒弟充满期待的眼神丝毫不亚于当年的师傅。这就是传承,一代又一代重复的眼神。”曹光裕感慨地说。

这条寻徒之路,曹光裕还将坚定地走下去。他深信,起源于劳动人民的川江号子,一定可以找到合适的继承人;这项有着数千年历史的民间艺术,不会消失在历史长河中。

“父亲作词我作曲,一首歌变成一台剧”

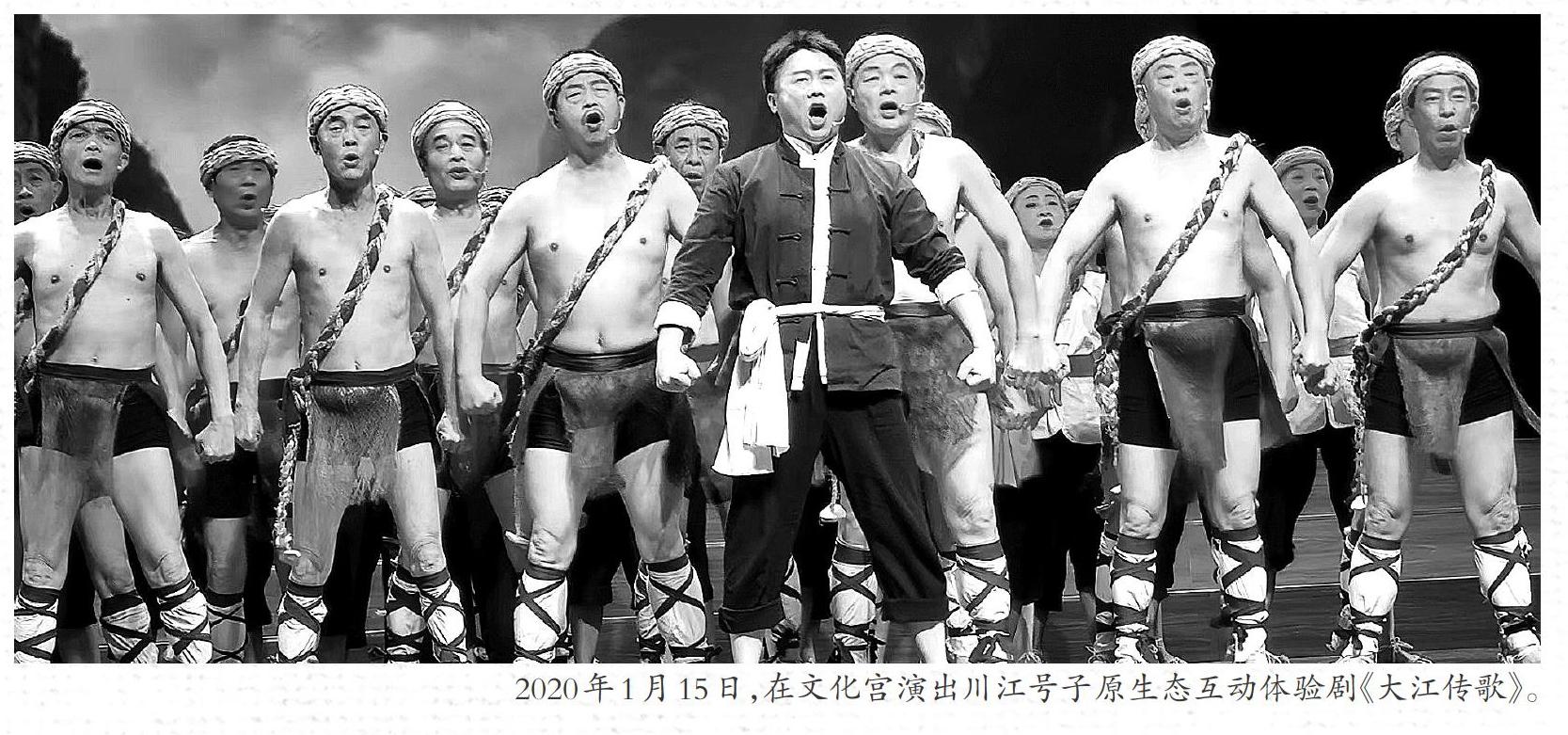

2020年1月15日,在市文化宫大剧院内,人们因为一场表演而心潮激荡,台下掌声雷动。

“回想当年船工,生死鬼门关,临危不惧,川江号子吼翻天,势如龙腾虎跃。而今江岸孤寂,号声何处寻,惟有大江传歌,生生不息。”当舞台上演唱的声音渐息,曹羽险些落下泪来。

有生之年,他从未感到如此骄傲过:眼前这个眼中有光、声震天响的领唱者,是他的父亲曹光裕;而这部川江号子原生态互动体验剧《大江传歌》,是他和父亲联手创作的作品。

回想父亲多年来的用心良苦,曹羽无奈而感动地笑了。

听说过坑爹的,但没听说过坑儿子的,可在高中三年里,曹羽就被父亲实实在在“设计”了一把。

曹羽的羽,是“宫商角徵羽”的羽。因川江号子以羽调式为主,所以打曹羽一出生,父亲便在取名时融入了希冀。

年纪尚幼时,每每听到父亲在家里唱川江号子,曹羽总要跑上前,“一声声哎哟,让我以为他是身上哪里疼了。”后来逐渐长大,自小练琴的曹羽也通晓音律,但他并不喜欢川江号子,甚至拒绝了父亲提出的报考音乐学院的建议。

初中毕业时,曹羽成绩排名全年级第四,父亲却要与他签订协议:如果考不上重本,你就回头来考音乐学院。“我想都没想就答应了。”曹羽并不知自己已步入父亲设下的局。

三年后,他高考失利,这才回过神来,“进入高中后,他一有空就带着我打羽毛球、篮球,我一下就上了瘾,成绩下滑至全年级两百多名。”

在父亲笑着拿出的白纸黑字面前,曹羽只能认栽,又狠狠用功复读了一年,考上四川音乐学院,最后以作曲系研究生的身份毕业。他在蓉发展顺利,薪资颇丰。但父亲稍显疲惫的声音,不断从电话那头传来。

“他这些年来为了川江号子不断奔走,我知道他其实很累。虽然已经这么努力了,但父亲仍常常觉得很被动。”曹羽说,“陈老传下来的川江号子,上台表演只需5分钟,时常要与其他节目组成拼盘,极为不便。为此,父亲无奈推掉了许多来自国内外的演出邀请。”

加之时代更迭,人们审美发生变化,曹光裕深感创新的重要性,迫切需要借助儿子的专业能力。曹光裕对川江号子的责任感透过电话传导给了曹羽,深受感染的他决定回家。

仅用了一年,父子二人便有大手笔呈现。在他们看来,《大江传歌》是具有里程碑意义的。

回头看陈邦贵的成就,一定意义上在于他将川江号子原汁原味的曲牌经过收集整理后,编成了一首歌搬上舞台。曲牌原有20多种,浓缩后变成11种,再根据节奏和强度的递进,最后推上高潮。

“听起来就像是一首5分钟长的歌,陈老称之为‘川江号子联唱,在法国也是这么唱的。”曹羽说,“听父亲讲,当年也曾出现反对的声音,很多老船工说,‘陈邦贵那个号子哪里要得嘛,划都划不起船!但这更适宜于舞台表演,也极大地丰富了观众的感官。”

近年来,随着纷至沓来的邀请,短短5分钟表演已很难满足不断变大的舞台,因此才诞生了这部气势恢宏、演出时长约70分钟的《大江传歌》。

“回到重庆后,我就埋头收集、整理和创作。在原有作品的基础上,我们加入了声部、小节线,融入了伴唱、伴舞等,将川江号子原生态的元素进行叠加,形成了有特色而又和谐的羽调式交响。”曹羽说。

《大江传歌》大获成功,令父子二人备感振奋。它虽然是一个新剧种,但在创作时却严格把握了原生态占比70%、艺术加工占比30%的比例,保护了川江号子非遗的本真性。

“父亲说,他把师傅教给他的都好好传承下来了,他唱的还是那一声声不折不挠、拼搏奋斗、凝心聚力的川江号子。”曹羽说。