日本养老产业化发展条件及其启示

2020-04-22郜明钰

权 彤,郜明钰,石 涛

(1.山西大学 a.外国语学院;b.晋商学研究所;c.经济与管理学院,太原 030006)

养老是亘古不变的社会问题和经济问题。目前,中国学者从不同历史发展阶段出发,将养老模式分为两类,即农业文明时代的家庭养老模式和产业革命以后的社会养老模式[1],将养老产业化作为养老社会化的一种表现形式。但事实上,产业化与社会化的差异并不仅仅是数量上的变化。从养老实施主体上看,养老产业化的主体是企业和组织,而社会化更大程度上是以国家为主体;从责任主体上看,养老社会化除保障老年人生活水平外,还肩负着调节收入分配、刺激消费等职能,因此,国家应该是社会化养老的主要责任者。而养老产业化的责任主体则是企业为主,由国家、企业和个人三方共同承担,使得社会保障从政府投资型社会公益事业向企业和社会组织盈利型产业转化,从而引起国家道德意识和政府职能的变化。因此,将养老产业化作为养老社会保障制度相对独立的发展阶段进行研究,有利于廓清养老社会保障制度变迁与社会经济发展阶段、收入分配等问题之间的关系,为中国社会保障制度的完善提供借鉴。

日本养老社会保障向产业化发展始于20世纪末,在2000年发行的厚生白皮书上首次出现了“护理服务市场形成”的表述。之前的老年护理领域一直处于国家直接操控范围,带有浓重的行政色彩。老年人在入住福利设施或享受护理服务时,需要按照规定入住国家指定的设施,享受统一的服务内容,个人没有自行选择的权利[2]。随着老年人数量的增加,这种国家大包大揽的做法不但给国库带来压力,而且僵化的体制本身造成“店大欺客”的局面,福利设施对申请人的筛选也使得服务的提供者和使用者之间立场发生了微妙的变化,更重要的是国家统一体制下的服务内容越来越难以满足现代老年人对生活质量的要求。2000年以后,只要各项条件达到国家规定,任何护理服务行业主体都可以向国家申请并获得资格加入到护理服务市场中来。目前,民营企业参与的护理服务市场发展良好,由于民营企业经营灵活,提供个性化服务,带动了整个护理服务行业向更高水平发展,形成了良好的竞争氛围。

日本与中国具有深厚的历史文化渊源,观念、信仰、宗教等方面都有一定相似性。尽管近代以来,日本效仿西方国家形成了新的国家体制和管理机制,但人们的许多习惯和认识依然有许多相同之处。随着中国经济的发展,少子高龄、空巢老人等日本社会在21世纪初出现的社会问题,现今已经成为中国社会较为普遍的现象。日本养老社会保障向产业化发展是社会保障发育相对成熟、各种社会因素共同作用之下的结果。中国目前也出现了养老服务市场化的萌芽,但是在中国社会保障发展的现阶段,是否能借鉴日本的产业化道路仍是一个值得思考的问题,这就需要我们对其产业化道路的形成条件做一探讨。

一、社会保障的国民负担率不断降低

日本养老产业化是在20世纪80年代中期养老社会保障制度调整的基础上,于21世纪初逐步发展起来的。由于经济发展速度放缓和产业构造的变化,1985年日本政府对行业间各自结算的年金制度进行了整合,改革后的年金系统形成了以国民年金为基础,厚生年金和共济年金为补充的两个层次三个部分;将原来免费老年医疗转变成为国家和个人分摊的形式,养老年金的经费由雇主、职工和国家三方负担。具体而言,企业职工在基础养老金上加上厚生年金保险构成厚生年金,公务员在基础养老金上加上共济年金的保险部分构成共济年金,个体业者的养老金由基础养老金和国民年金构成。

根据日本政府官方统计,日本社会保障经费来源大致有6项,即被保险人负担(被保险人交纳的保险金)、事业主负担(雇主为被保险人交纳的保险金)、国库负担(税收中用作中央为社会保障提供的财政拨款)、其他公费负担(税收中用作地方为社会保障提供的财政拨款)、资产收入(积存金的运用收入)和其他来源(其他收入)。其中,保险人负担、事业主负担、资产收入负担主要来自国民,国库负担和其他公费负担以政府负担为主。

图1 日本社会保障各项收入所占比重(1980—2016)

资料来源:e-Stat统计网:『社会保障費用統計 平成28年度社会保障費用統計·社会保障財源の項目別推移』(1951—2016年),https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003234105

图1显示,社会保障被保险者负担和事业主负担两项从1980年起基本呈平稳上升趋势,国库负担在1980—1999年间在社会保障经费总额没有较大波动的情况下,基本与前两者趋势相反,呈下降趋势。说明这一区间年金制度的实施绩效显著,国民收入呈上升走势,个人和事业主负担的经费作为国库负担的补偿,在社会保障经费中居主导地位。

20世纪90年代以来,日本年金制度面临着几重困境:企业效益由经济高速增长期每年增长27.0%,降至1991—1995年间的-6.0%。失业率明显上升,泡沫经济前,日本的完全失业率在发达资本主义国家中一直保持着较低水平,长年维持在2%左右。到2002年时,达到了5.4%的历史新高[3]。失业率的增加使得社会保障费用缴纳人口的职业构成发生了变化,由于保险费缴纳比例与工资水平挂钩,失业人口在总人口中的比重增加,必然会造成社会保障总收入下降,需要社会保障资金的代管者——国家加大补贴的力度。而事实上,直到90年代末期国库负担所占比例持续下降,被保险人和事业主负担比例平稳上升,社会保障经费总收入呈平稳上升趋势,这就意味着被保险人和事业主的实际负担在日益加剧。

国民收入增长迟缓,个人经济负担能力和国家财政的承受能力越来越接近极限,而社会保障费用却不断上升;少子高龄化时代的到来,使得养老金支付年限远远超出了预想范围,另一方面出生率的长期低下进一步加剧了日本社会的老化速度,长此以往日本不但面临着劳动力短缺的问题,体现代际间扶养关系的养老保险制度也将难以维系。从90年代后期开始,拒缴或滞缴保险金的现象越来越严重,逃避缴费的人当中一部分是由于经济能力所限无力承担费用,另一部分则是对未来养老保险发展前景持怀疑态度,认为即便现在缴纳高额保险费将来也未必能够获得相应回报而自动脱离社会保障体制的,这样一来“0”年金空洞化现象逐渐加剧,动摇了养老金制度存在的基础。

图1显示,2000年前后,社会保障的国民负担率呈下降趋势,而政府负担率则截然不同。被保险人负担和事业主负担所占比重锐减,国库负担率略有上升,说明国库对社会保障经费有所补充。2000年和2004年是明显的拐点,在此期间,社会保障的国民负担和政府负担的变动呈同一趋势,说明社会保障经费总额的下降。在此之后,日本社会保障各项收入来源均有较大波动,这与日本政府进行的两次以开源节流为主要内容的改革有关。

首先,提高支付年限,将厚生年金保险的支付年龄上调到65岁。其次,降低可享受养老金在职老人的月工资标准和实际支付水平。2000年度厚生年金支付标准下调5%[2],2004年,日本引入宏观经济调控指数的做法,将物价上涨水平、年金保险加入者的增长率、平均寿命的增长速度等因素进行综合考虑和计算,再次降低了养老金的支付标准。2004年时厚生年金大致相当于工薪家庭收入的59.3%,改革后预计到2023年时,厚生年金只相当于普通家庭收入的50.2%[4]。最后,上调保险费用,预计到2017年时厚生年金的保险费为工资的18.3%,同时扩大保险金缴纳范围,向原来属于自愿加入年金保险的学生和65岁以上70岁以下的在职老人征收保险费用[2]。由于受到经济增长速度和年金空洞化危机的影响,这两次改革不仅没有使社会保障经费各主要来源所占比例的走势趋于平稳,反而加剧了曲线的振荡。在经费总额基本保持上升趋势的情况下,社会保障经费各来源之间正在发生结构性变化。

从图1上看,日本社会保障收入中另一来源是资产收入,至1997年基本与国库负担趋势相反,1998年与国库负担趋势相同,均跌入波谷。在2000年出现拐点之后国库负担与被保险者和事业主负担的趋势趋同,说明在社会保障的总收入中,国库作为国民负担的补充来源,其功能正在逐渐弱化。而其他公费收入和其他收入则截然相反,由原本的变化平稳转向迅速增长,与社会保障的民间负担呈互补趋势。2002年以来,日本经济有所恢复,GDP增长率在泡沫经济破灭以来首次实现正增长,企业设备投资和产品出口则明显回升,成为拉动日本经济增长的主要方面[5]。但受巨额银行不良债权和日趋严重通货紧缩的影响,国家财政收入大幅减少,国债余额已逾GDP。在国内需求不足,外贸形势相对良好的情况下,政府公费和其他收入作为社会保障财源的另一补充渠道,其作用日益引人关注。值得注意的是,资本收入受经济景气程度的影响剧烈,社会保障经费来源比重的这种结构变化,给社会保障经费总额的稳定增长带来了诸多不确定因素,图1和图2在2000年以后的振荡充分说明了这一点。

图2 1980—2016年政府负担、社会保障缴纳额与社会保障经费总收支

资料来源:日本総務省統計局:《社会保障財源》(1960—2004年),http://www.stat.go.jp/data/chouki/23.html

图2显示的是社会保障经费的收支状况及政府与国民负担的情况,可以看出日本社会保障收支始终处于收入结余状态,每年个人缴纳额加上政府补贴部分的总数超过年支出额,即最上面一条曲线与下面一条曲线呈开放状态变化,这种开放程度越高,说明社会保障收入盈余额越来越高;最下面两条曲线是个人缴纳与政府补贴的差额,若社会保障经费不变的情况下,二者应该呈逆向相关的关系。自1994年以来,这一区间的关闭状态愈发明显,说明在社会保障收入中,国民缴纳费用所占比例显著下降,财政投入相对增加,社会保障累计盈余更多地是靠政府财政支出实现。而结余部分作为生息资本能够为政府补贴部分提供的支持也很有限。

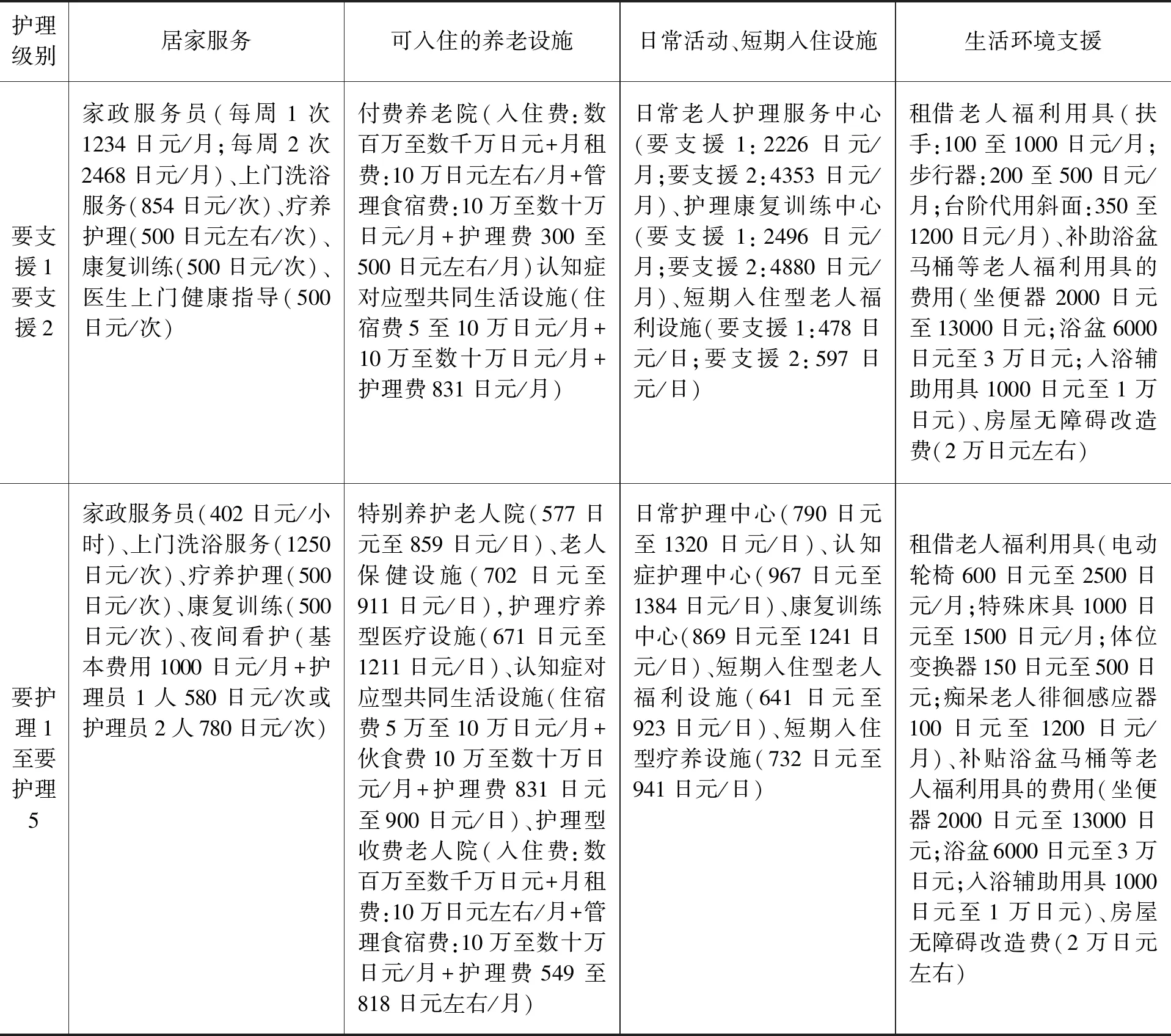

表1 各护理级别可以享受的护理服务内容及个人负担的费用

2009年以后,社会保障投入对资本和其他收入的依赖不断增加,被保险者、事业主负担和国库负担比例持续降低,这种情况持续太久,一旦世界经济出现滑坡,对外贸易不景气,就会造成资本收入锐减,很难想象2002年和2004年被保险者、事业主负担率和国库负担率补偿资本收入的情况(见图1)能够重现。事实上,20世纪80年代末开始的泡沫经济就是以大量的公共投资、设备投资、住宅投资、个人消费为支撑点的,在政府引导的扩大内需的活动中,大量的资金集中在不动产和股票等不可能创造新生价值的领域,泡沫经济的破灭使得社会保障资金构成中生息资本获益情况受到严重的影响。但是,社会保障经费中资本收入所占比例的增加却为养老产业化提供了机遇。

日本的社会保障费由两部分构成,一是直接用于社会保障的费用,二是用于实施与社会保障有关的政策、制度的费用,即包括国家扶助、社会福利、社会保险、公共卫生以及医疗的费用,其中社会保险和公共卫生及医疗的费用占绝大部分。与其他产业不同,国家对养老方面的投资有较高回报率。日本的护理保险将申请人分为“要支援”和“要护理”两级,其中“要支援”分两等,“要护理”分五等。每等又有居家服务、可入住养老设施、日常活动短期入住设施和生活环境支援四项。以东京和山口县等地为例,通过其所提供的老年护理的服务项目和基本费用可以看出,目前养老护理这一领域蕴藏了较大的产业发展空间和商机。

在享受护理保险时,根据对申请人护理级别的认定,个人只需负担相应级别护理服务10%的费用,但食宿费用需自理。希望享受更高级别的护理服务时,发生的费用差额由本人承担。这些自费项目无疑可以给社会保障资金投入带来不小的回报。另外,国家社会保障经费投入到养老保障中,还拉动了就业,间接增加了社会保障经费来源,形成良性循环。在这样的前提下,由于国内经济低迷,调节收入分配以刺激消费、扩大内需的功能减弱,国家对养老社会保障的热情减退,出现功能性缺失。此时企业和盈利性社会组织的介入,对于国家来说无疑是摆脱被动局面的一剂良药,这样便为养老从社会化向产业化发展提供了机遇。居家护理行业经营主体逐渐发生变化,表2显示,2000年以来,日本养老产业化的主体,由社会福利法人和医疗法人为主导逐渐变成以盈利法人(公司)为核心的结构。至2017年,企业经营的家庭护理行业占到了市场份额的50%左右,并且还有继续扩大化的趋势。

表2居家护理行业经营主体构成比例的变化 单位:%

资料来源:厚生労働省大臣官房統計情報部社会統計課:「介護サービス施設·事業所調査結果の概況」

二、日本社会保障制度对收入分配的调节

养老向产业化发展,一是能发展新产业,提供更多就业机会,增加社保经费缴纳者的人数;二是由于其灵活多样,能满足人们的个性需求,因此可以刺激消费,带动国内市场的发展,对稳定经济增长有利,是日本刺激经济发展的又一手段。

而从受益人角度来看,养老产业化是个人消费占主导地位,国家社会保障经费为辅助的老年福利形式。由于养老产业化所提供的服务收费较高,因此需要国民普遍具备较高的家庭收入,这是实现产业化的又一必要条件。

尽管2000年日本经济受世界经济影响,对外出口量的增加,带动了GDP的有限增长,但由于国内需求持续不足,社会保障几乎已经失去了刺激消费、拉动内需的功能,从而限制了日本经济的进一步发展。对国际市场的依赖并不能从根本上解决日本经济面临的困境,国内需求才是经济稳定增长的保障。作为传统刺激消费的手段,社会保障虽然对拉动内需的影响微乎其微,但在调节收入分配方面的作用依然相对显著。

图3 历年二次分配前后日本分层次家庭年收入在总家庭数量中所占比重(单位:万日元)

资料来源:日本厚生労働省:「所得再分配調査」平成2年、8年、14年、17年「所得再分配による所得階級別の世帯分布の変化」

图3显示的是1990—2014年中9个年份不同收入家庭在总家庭数量中所占比重。可以看出,自1990至2014年日本社会收入初次分配结构以2005年为重要节点,2005年以前,年收入100万元以下的低收入家庭在二次分配前的比重相对较小,2002年之后,数量激增,直至2014年前后仍呈上升趋势。在2005年之后,年收入在100万元以下的家庭异军突起,已经超过了所有收入层次家庭。

二次分配后的收入结构则自1993年起就开始了由“倒U型”向“M型”的转化。1993年以前,年收入在100万~1000万之间的中等收入家庭数量比重较大,低收入家庭和年收入在1000万元以上的高收入家庭占比较低。1993年之后,年收入在500万元以上的中高收入家庭比重开始逐渐有小幅增长,而收入在500万元以下的中低收入家庭的比重几乎未发生变化。2002年前后,高收入家庭所占比重锐减,而收入在100万~300万之间的家庭则有大幅增长,在其他家庭比重基本持平的情况下,基本形成了以中低收入家庭和中高收入家庭为重,中等收入家庭次之,低收入家庭和高收入家庭占比相对较轻的收入再分配结构。再分配之后,虽然家庭国民收入的贫富差距较20世纪90年代略有增大,但就家庭平均收入而言,二次分配对家庭收入水平的影响基本显著。

特别是,如果我们将图4中日本社会的CPI指数变动纳入考量,90年代以来的物价指数虽然波动不断,但普遍高于1990年。将图3中收入分配结构中的物价因素剔除后,我们对各类型家庭收入的划分标准整体偏低,也就是说实际的收入差距界定线应相对右移。这意味着日本社会中高收入家庭的数量相对更少,而中低收入家庭的数量相对更多,这虽然暗示实际国民收入的降低,但一定程度上有助于缩小再分配对基尼系数的负面影响,增强社会保障制度的时效。

图4 日本全国CPI综合指数(1990—2014)(%)

事实上,日本再分配调节除社会保障制度外,税收也发挥着一定的作用。从调节效果上看,社会保障占据主导性地位。在经济不景气,失业人口增多,低收入家庭的比例增长迅速的情况下,日本完善的社会保障制度发挥了重要的调节作用,保证了社会多数家庭能够满足养老产业化消费,如表3所示。

表3 再分配带来的收入公平化调整效果

资料来源:厚生労働省政策統括官付政策評価官室「平成23年所得再分配調査報告書」第20表「所得再分配による所得格差是正効果(ジニ係数)の年次比較」

另一方面,当前这代老人大多出生于20世纪四五十年代,经历过战后物资贫乏的艰苦年代,生活态度谨慎,比较热心储蓄,因此随着年龄的增长,个人储蓄金额也越来越多。根据日本总务厅所做的家计调查结果显示,在60岁前后退休的人员中,由于可以领到较大数额的退休金,储蓄额有明显的增长。

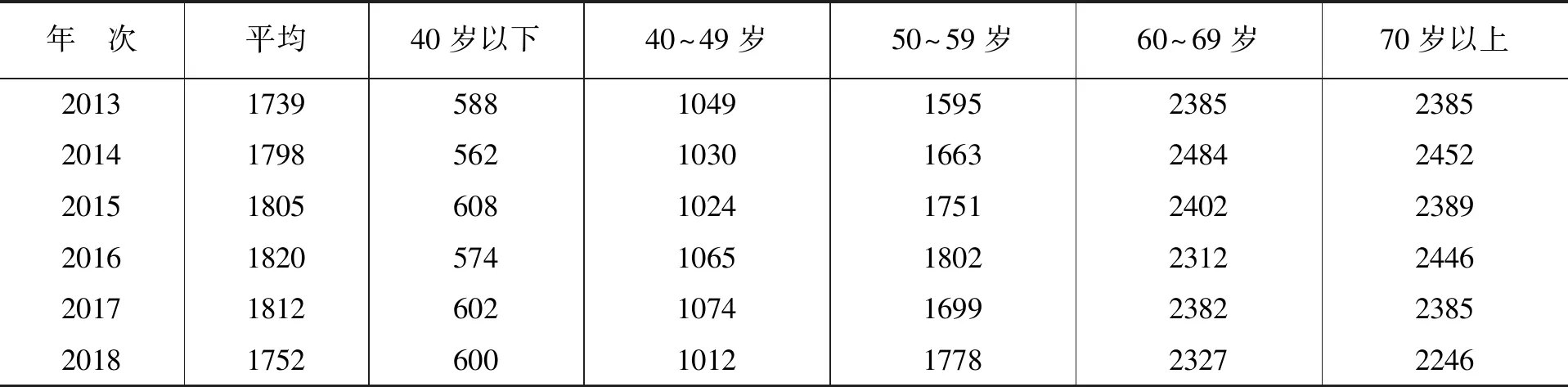

表4 各年龄阶段储蓄金额(2013—2018年) 单位:万日元

资料来源:日本総務省統計局:「家計調査(貯蓄負債編)」2018年,http://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/index.html

表4显示,60岁以后家庭资金储备额达到高峰期,大致是壮年时期的2~4倍多,而老年时期的日常开销则普遍低于壮年时期,不必再支付子女的生活、教育费用,没有太多的生活压力和负担,有充裕的资金可以用于消费,而他们的主要需要就是日常生活的协助和护理,这就为护理服务提供了较为广阔的市场。

2000年开始实施的护理保险,是一项强制性的保险制度,既为普通百姓提供必要的日常护理,又可以根据个人家庭条件提供更细致、全面的服务,这对于有经济能力却无儿女照料的老年人来说无疑是一项具有福音性的政策。该制度的承保对象极其广泛,大致可分为两种,一是65岁以上的人可以成为一等被保险者,二是加入医疗保险的40~64岁的人可以成为二等被保险者。通过消费来购买额外服务,对于老人来说省去了在接受帮助时受人恩惠的尴尬心情。尤其是对于特别在意人情往来的日本人来说,将护理服务商品化和程式化是一种心理上的解脱,符合日本人长久以来形成的“不给别人添麻烦”的交往宗旨,容易普及和推广。

三、日本养老产业化的个体需求

在经济学中需求是指在一定的时期,在一既定的价格水平下,消费者愿意并且能够购买的商品数量。日本社会养老社会保障制度对收入分配的调节,解决了多数人能够“购买商品或劳务”的问题,而国民养老服务需求的扩大,也为其产业化发展提供了商机。

首先是少子高龄化的问题。自1970年老年人口达到了全体人口总数的7.1%,进入老龄化社会以来,1994年老龄化比率进一步发展到14.5%,截至2019年7月,老年人口达到了3581万人,老龄化率已突破28.4%[6]。在短短的49年间,日本的老年人口增长了近4倍,根据日本人口问题研究所的推算,到2030年时日本的老年人口比例将达到人口总数的31.8%,也就是说3个人里就有一个65岁以上的老人[7]。

影响社会老龄化进程的另一个因素是出生率。日本在第二次世界大战前平均每个女性生育的子女数约为5人,到1947年时还保持在4.7人,从50年代开始,日本的合计特殊出生率呈现出逐年下降的趋势,1963年时减少到2人,到2017年时下降到历史最低水平1.43人[6]。

尽管日本政府采取了多种积极保护和支援生育下一代的政策,但是低生育率的现状仍然难以改变,距离维持社会正常人口生产率的2.08的水平依然相去甚远。少子高龄化意味着总体人口绝对减少的同时老年人口的相对增加。据日本厚生劳动省于2018年进行的统计调查,日本人口减少了44.8万。而日本人口问题研究所推算,到2025年,老年人口将达到儿童数量的2倍左右,有超过520万的老人需要日常护理。现代家庭养老功能的退化也使得养老逐渐转变成一种社会责任,同时对专业护理的客观社会需求日趋迫切和强烈。

图5 卧床、痴呆、虚弱老人的将来预测

资料来源:厚生省推计,厚生白書1999年

其次,护理年限延长。日本是世界上屈指可数的长寿国家,而晚年时间相应延长意味着需要卧床护理的风险性也在增加。如果说60岁以后为晚年期的话,那么我们简单地做一下比较:1970年时日本男性的平均寿命为69.3岁,女性为74.7岁,也就是说当时的晚年期男性为9.3年,女性为14.7年。2018年,男性平均寿命达到了81.1岁,女性为87.3岁,晚年期间也相应增长为21.1年和27.3年。将2018年与1970年相比较,男性的晚年期平均增加了11.8年,女性增加了12.6年[8]。今后,随着寿命的进一步延长,这个数据有继续增长的趋势。

晚年期的延长不但伴随了更多的疾病导致的护理风险,而且意味着护理的长期化。尤其是近年来患心脑血管疾病的人增多,很多老人因患这类疾病而留下肢体障碍、老年痴呆等后遗症,加重了护理的负担。

老人的护理不仅对老人自身,更是关乎担任护理的家庭成员生活质量的问题。在厚生省1990年做的“保健福祉动向调查”中,在问及家庭中老人护理的问题时,有57.5%的人认为对老人进行吃饭、排泄、洗澡等方面的护理时困难很大;另外有36.2%的人认为不能长时间离家外出,没有自由感;32%的人认为精神压力和疲劳感较大,还有25.2%的人认为无法得到充足的休息和睡眠时间[9]。

长期的护理工作不仅为家人带来肉体上的负担,更增添了许多精神方面的压力,另外有不少家庭是老夫妇单独居住或是退休的老人在照顾自己更加年迈的父母,以他们自身的体力难以胜任护理工作,需要社会更专业和细致的技术支持。

其三,家庭护理功能缺失。在日本,三代同堂也曾经是一般的家庭模式,而发展到现代,由于产业结构的改变、自营业者的减少和雇佣劳动增加以及城市化的发展,与子女同居的老年人比例越来越少,社会中三代同堂的家庭已不多见,家庭成员的数量也在逐渐减少。根据2018年厚生省提供的数据来看,由父母和子女构成的家庭的比例在下降,而夫妇两口之家和单身家庭的比例在上升,随着生育率的进一步降低,今后单身家庭将会呈现比较明显的上升趋势,到2030年时,单身家庭的比例将占37.4%,老年家庭中也将有4成的家庭为单身老人家庭[10]。

尽管高龄者获得更多的时间和精力,能够参与家族和社区的生活,也能弥补血缘关系和地缘关系,但近年来父子分居已经成为常态,所以“缘”的增强也不那么简单了。“平成22年国民生活基础调查”显示,2010年单身高龄者人数达到502万人,与1986年相比,人数增加到近4倍。另外,1986年和孩子同居的高龄者比例为64.3%,2010年减少到42.2%[11]。由于家庭规模的缩小化和扶养高龄者的社会化,家庭的功能越发弱化,家庭成员各自经济上的独立使得“家”的互助意识淡薄化。

彼得·汤森布里尔顿把“与人的接触程度、一周有多长时间接触家人、邻居、朋友、医护人员、家庭服务员等人”[12]作为社会孤立的指标。2011年(平成23年)内阁府以60岁以上的男女为对象进行的“有关老年人经济生活的意识调查”显示,虽然一周少于5次对话的老年人占全体的8.3%,但是独自生活的家庭中,独居男性占28.8%,独居女性占22%。 此外,OECD(Organization for Economic Co-operation and Development的简称)把“完全或很少与家族以外的朋友、同事,其他宗教、体育、文化群体的人来往”作为指标,统计了OECD各国的社会孤立度。结果是日本以15.3 %位居榜首,核心家族和单身家庭相对于传统大家庭来说,应对失业、疾病和灾害等社会风险的能力低,一旦发生意外状况时来自家庭成员内部间的协调和相互支援的可能性小。同时,代际间的扶助如育儿、养老等家庭的传统功能也在逐渐弱化甚至消失,不得不诉求于社会,需要社会提供更加完备的生活支援和服务。

此外,随着妇女自立意愿的不断高涨和雇佣环境的改善,女性就职率也在不断攀升,女性参与社会活动的热情和男女平等意识在各个领域的不断渗透,改变了传统意识中“男主外、女主内”,护理家庭成员是女性责任的观念。人们对儿媳养老的观念也在悄然发生着变化,根据近年来的问卷调查显示,在问及自己年老不便时希望由谁来照顾时,希望儿媳照顾自己的人在1982年时为27.7%,1986年时下降为11.6%,到2003年时进一步下降到6.0%,而希望自己伴侣来照顾自己的人在明显上升,分别从1982年的36.7%、1986年的35.4%逐渐上升到1995年的54.8%和2003年的60.7%[13]。这一降一升说明了家庭结构简单化之后,家庭成员代际间的责任感和依赖感正在逐渐减退,儿媳作为家族内部没有血缘关系的成员,这一变化表现得较为明显。越来越多的人希望依靠伴侣照顾自己的日常生活,由此也产生了家庭内的老年人看护和孩子养育方面的困难。目前,有关老年人介护和妇女生育的问题也转到了社会保障支持的社会结构中。

从地域上来看,年轻人通过求学、就业等渠道不断向大都市聚集,东京、大阪、名古屋这三大都市及周边地区聚集了全日本一半以上的人口,而那些偏僻的农村和山区只剩下老人,这些地区的老人养老以及是否会“孤独死”问题已成为亟待解决的问题。东京都福祉保健局东京都监察医务院公布的数据显示,2002年东京23区中独自生活的65岁以上死于家中的老人(平成14年)为1364人,2013年(平成25年)增长到2733人,增长了1倍[14]。另外,2008年(平成20年),UR都市再生机构运营管理的约75万户租赁住宅中,单身居住者在没有任何照顾的情况下死亡,经过相当长的时间后遗体才被发现的(除去自杀、他杀)有153人, 2010年(平成22年)有184人,2012年(平成24年)有220人,人数不断上升。220人中有157人是65岁以上的老年人,比例为71.4%。除此之外,日生基础研究所2011年(平成23年)公布的第一次全国规模的推测数据——《自我·疏忽和孤立死的实态把握和地区支援的应有状态的调查研究报告书》中,以“死后到发现为止经过一定的时间”为基准进行调查,结果显示,每年在全国有15603名(男10622人、女4981人)老年人死后4天以上才被发现[15]。内阁府以60岁以上的老年人为样本进行调查,结果显示感觉“孤独死”就在身边的人达到42.9%[16]。

“孤独死”老年人的显著增加引人关注,根据2000年厚生白书发表的数据显示三大都市圈之外的地域,包括东北、中国、四国地方的一些城镇老龄化指数的发展速度要比全国平均水平快15到20年。在这样迫切的社会需求之下,政府突破了以往福利经营由国家主导的局面,一方面健全相关法律,规范老年护理服务行业执行标准,将护理服务细化和量化,并做到信息公开,给经营者和使用者双向选择的权利;另一方面,鼓励民营企业进入老人公寓和家庭护理服务市场。在越来越多的社会需求下,涌现出大量的民间经营团体,在市场机制的作用下形成良性竞争环境,推动着护理服务向更高水准不断发展。

余 论

日本养老产业化是社会保障制度发展到一定阶段的产物,它体现出社会分工的不断细化和人文关怀的社会化,具有一定的借鉴意义。但应该注意的是,日本养老社会保障向产业化发展,具备了几个必要条件。

首先是相对成熟和规范的保险模式,在国家对养老责任有限让渡的情况下,企业有可能在法律法规的监督下根据保险规定来介入护理产业市场,成为养老保障事业链条中有益的补充环节;其次,社会保障对社会财富再分配的调整存在一定正相关关系,国民收入总体呈现出两头少、中间多的M形分布,虽然贫富差距有小幅增长的趋势,但能够保障大多数国民具有购买养老服务的能力;最后,少子高龄化的社会结构及核家族化造成的家庭护理功能的缺失,带来了国民对养老护理需求的增大,为养老产业化发展提供了广阔的市场。在这种背景下的养老产业化,既可以将社会保障结余投入到养老服务中,实现盈利,又推动企业和社会组织进行盈利性投资,在一定程度上刺激了老年消费,扩大了国内需求。

日本养老产业化发展过程中,也包含了诸多不确定因素。社会保障经费对资本收益依赖程度的加深,使得投资风险成为影响社会保障财源稳定的隐患;当代老年人丰厚的储蓄来源于战后物资匮乏年代的储蓄习惯,而随着消费观念代际差异的加剧,未来个人是否具备当代老年人对护理服务的消费能力,尚难预料。

近年来,随着首批独生子女步入中年阶段,中国独生子女家庭的养老问题和空巢老人现象凸显出来,成为人们关注的热点问题。尽管各地市均设有不同规模的养老院、福利院,但无论从数量上,还是服务环境上,都难以满足需要。因此,民办养老设施作为有益补充,有着巨大的发展空间。但就中国目前的状况而言,虽然颁行了《社会保险法》和《老年人社会福利机构基本规范》等有关养老社会保障的法律法规,但社会保障制度尚未健全和完善,对收入分配调节方面的作用尚未发挥,收入结构不合理,相关政策和实施细则不完善。养老产业化的实施,可能引起搭便车现象出现,从而加剧社会收入分配的不公平而不是改善基尼系数。因此,可以说,中国养老社会保障产业化时机尚未成熟。

尽管如此,日本产业化发展仍可以为我们提供一些借鉴经验。首先是法律法规的健全,如经济方面的年金法、医疗方面的健康保险和保健法、日常护理的护理保险法等,日本政府在确定社会保障范围时,不仅包括所得保障,还包括社会福利和医疗等社会服务,全方位多层次地提供了老年服务的理论依据,为规范市场起到了监督作用。各项制度的实施管理有法可依,确保了其严肃性与稳定性。其次是护理服务人员的专业化和基本护理内容的规范化。根据1987年颁布的《社会福利士及护理福利士法》和2002年施行的《社会福祉士及介护福祉士法》中的相关规定,进行老年护理服务的人员必须进行专业学习和国家资格的考试,取得国家认证的专业资格证书。同时,各护理服务设施提供的基本服务内容(1)服务内容包括:(1)家访看护,服务人员定期家访,帮助料理家务等;(2)清洁服务,服务人员定期到家帮助老年人洗澡等;(3)家庭理疗,医务人员定期到家服务,帮助老年人进行身体机能恢复运动等;(4)医务人员家访,进行身体检查和营业指导等;(5)全天看护,在看护设施内为老年人提供当天的各项服务;(6)痴呆病人的集体设施看护;(7)自费老人设施内的看护等。和收费标准都由国家统一规定,并且选择居家护理的老人只需承担费用的10%,其余部分由政府负担。(2)包含轮椅等医疗器械的使用以及特殊器材的费用补助、住宅改修费用补助、对家庭看护的支援等。受益于养老金制度的完善,日本老年人口与劳动者家庭就平均收入而言毫不逊色,储蓄的额度也一直保持在较高水平。并且,近年来日本老年人的困扰早已经不是收入和医疗了,取而代之的是卧床不起、老年人痴呆等高龄期的疾患。

当然,与日本社会保障费的支付规模的攀升成反比的是养老金缴纳总额的减少。有鉴于此,2004年之后日本政府数次提高介护服务费中国民负担比例,2015年和2017年高收入家庭的护理服务支付比例一度达到20%~30%,据估计,如果以现行制度为前提的话,随着今后人口高龄化的急速发展,到2025年社会保障经费的财政支出会达到国民收入的31%。但是,这一制度仍然对确保产业化过程中避免服务质量与价格的过大差异和不良竞争,形成良好的市场环境具有积极作用。

另外,这种尺度较严的经费发放制度,(3)经费的发放原则主要有三:其一为必要原则,亦称扶助原则。该原则强调政府的社会责任。对应被证明确无足够的收入、资产和劳动能力维持基本生活必需的人,由政府承担保证最低生活水平的责任,利用公费为其提供生活保障。日本社会保障中公共救济部分的费用发放,所依据的就是这种原则。其二是贡献原则,亦称保险原则。该原则强调自我责任,重视交纳与发放的对应关系。即在发生保险事故时,补偿费用的支付是投保人权利的体现,列与其交纳保险费的状况原则上相适应。日本的收入保障和医疗保险的费用发放,所依据的就是这种原则。其三是扶养原则。这是出于特定的国家或社会目的,由公费提供社会保障的原则。也包含着倡导个人自立、自助精神和弘扬勤劳意识等意图。护理保险的出现所造成的社会保障从社会化向市场化过渡,对于东方式的文化传统也产生了深远的影响。尽管这一制度将正值壮年的社会财富创造者从父母的病榻前解放出来,但同时也给中国社会千百年形成的社会家庭伦常体系带来了挑战。个体家庭不再是一个封闭的社会单位,而成为向社会开放的商业标靶。这种社会伦理的市场化,在将恩德和亲情金钱化的同时,也模糊了家庭的社会边界。如此看来,实现“老吾老以及人之老”这一中国大同社会构想的并不是亲情和友爱,而是金钱和市场。现代社会保障制度对于东方国家而言更像是一把双刃剑,使物质生活质量和精神生活的满足彼此间似乎成为遥不可及和不可兼得的“鱼肉”和“熊掌”,因此在进行制度建设的同时也应把传统美德和道德规范的培养放到更加重要的位置上来。