PDCA拓展模型在内部审计全链条提质增效中的应用

2020-04-20张莉

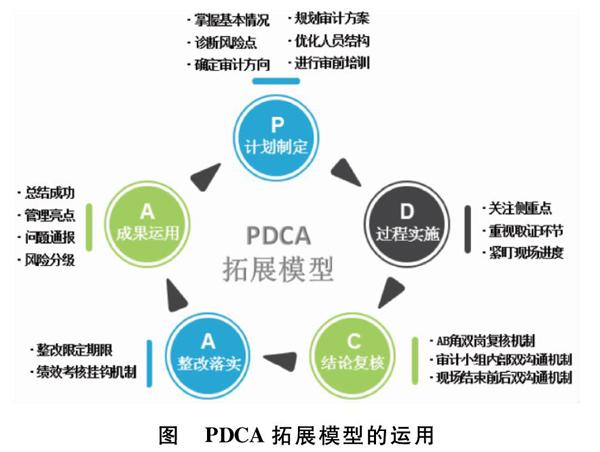

摘要:随着经济发展进入新常态,国有企业经营管理对内部审计的要求不断提高。本文将PDCA理论引入大型国有企业集团内部审计全链条提质增效工作中,并在具體实践中将该项工作划分为四个循环点,即Plan(计划制定)、Do(过程实施)、Check(结论复核)、Act(整改落实),同时还结合公司经营管理需要及实际情况,延伸第五个循环点,即Application(成果运用)。通过PDCA拓展模型的运用,一定程度上缓解了大型国有企业集团内部审计存在的普遍性问题,达到了内部审计提质增效的效果,可以更好地发挥内部审计工作在提升经营管理水平,优化内部控制体系的建设与执行方面的作用。

关键词:PDCA;拓展模型;内部审计;国有企业

中图分类号:F239.45;F272.3文献识别码:A文章编号:2096-3157(2020)04-0178-02

近年来,经济全球化进程日益深化,国际竞争日趋激烈,经济形势不断变化。因此,国有企业必须不断地提升经营管理水平,优化内部控制体系的建设与执行,而内部审计是其不可或缺的重要工具。

鉴于此,大型国有集团已越来越重视内部审计,并构建了较为规范的内部审计工作机制。然而,大型国有集团内部审计依然存在审计计划针对性不强、审计小组知识结构单一、审计取证不规范、审计整改不到位、审计成果运用度不高等问题,制约了内部审计质量的提升、审计成果地运用等。因此,国有企业应引入及应用PDCA循环模型,并结合公司实际情况加以延伸以解决内部审计存在的问题,达到内部审计全链条提质增效的效果。

一、PDCA循环模型定义与延伸

PDCA循环是美国质量管理专家休哈特博士首先提出的,由戴明采纳、宣传并获得普及,所以又称戴明环。PDCA循环的含义是将质量管理分为四个阶段,即计划(plan)、执行(do)、检查(check)、处理(act)。PDCA循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学程序。

本文将其引入大型国有企业集团内部审计全链条之中,并在具体实践中将该工作划分为四个循环点,分别为Plan(计划制定)、Do(过程实施)、Check(结论复核)、Act(整改落实),同时还结合公司经营管理需要及实际情况,延伸第五个循环点,即Application(成果运用)。通过PDCA拓展模型的运用,国有企业取得了较好实践效果,进一步达到了内部审计提质增效的效果。

二、PDCA拓展循环模型在内部审计全链条中的应用

1.Plan计划制定阶段

内部审计工作需要精细、严谨的实施计划,以保障各项工作高效有序地进行。对于大型国有企业集团而言,其下属公司多、层级深,则更应高效开展审计,避免审计资源浪费。因此,在计划制定阶段,应主要分为两个层面:一是年度审计计划的制定,其需要科学安排审计资源,优选升级项目;二是具体审计项目审计计划的制定,审计组应以风险为导向,提前了解多维度被审计企业情况,根据其经营范围、管理体制、行业风险等量身定制审计计划。

内部审计计划制定应主要包括以下六个阶段:掌握企业基本情况、诊断风险点、确定审计方向、规划审计方案、优化人员结构、进行审前培训。

(1)掌握基本情况。审计小组应提前调阅公司战略规划、组织架构、管理制度、内部控制流程、集体决策会议文件、财务报表及分析、滚动预算报表、生产报表、采购销售合同清单、外部审计出具的关于被审计单位的审计意见及处理决定等资料。

(2)诊断风险点。审计小组可通过提前掌握基本情况,大致了解被审计单位的管理情况,初步诊断出公司的潜在风险点、管理盲区与漏洞,如制度建设不系统、预算管理不健全、绩效体系不完善、采购不规范、信息化建设较落后等。

审计小组也可与纪检监察、风控合规、法务管理等具有监督职能的部门共享监督成果与信息线索,以进一步拓宽风险信息的获取渠道。

(3)确定审计方向。审计小组应以风险为导向,关注高风险领域、重大重要事项、内控薄弱环节、关键风险点,有的放矢地制定针对性计划;判断风险评估是否科学,风险应对策略是否合理,从风险管理的角度思考问题,深入挖掘问题背后的管理不足和内控缺陷。

(4)规划审计方案。审计小组应在充分的审前调查的基础上,制定科学周密的审计实施方案:从财务收支的真实性、合法性和效益性为出发,以制度建设、内部控制的合规性、科学性和可操作性为主线,运用查阅、访谈、计算、抽样盘点、分析性复核、穿行测试等审计程序,对公司内部控制建设与执行过程中存在的问题和薄弱环节进行筛查、分析与梳理,结合行业背景、企业实际和未来形势,提出规范管理思路和改进优化建议,提高经营管理水平及国有资本保值增值能力。

(5)优化人员结构。一是审计队伍知识结构多样化。由于专业知识背景限制,每年交叉审计应抽调系统内对特定行业经营管理比较熟悉的高级业务管理人员,如财务人员、业务人员、法律人员、风控人员等,为审计人员提供更多专业支持,以突破审计队伍知识结构单一化的现状,扩大审计范围,使审计能对管理理念、管理模式、管理制度、经营风格、内控机制等方面进行探讨和研究,构建大审计。二是创新审计组织形式,引入“互审”做法。即抽调集团内不同公司人员组成审计小组,审计小组人员交叉,分组分工,同时对同行业的两家公司进行审计,审计报告由对方交叉起草。这种做法具有很强的可比性,可以为各自主审人员提供更全面的环境,使其能更客观地发掘企业在经营管理中存在的问题,一定程度上保证了审计报告的质量,并有利于两家管理人员相互学习,取长补短。

(6)进行审前培训。一是讲解审计实施方案,阐述审计目标、范围、重点和审计程序;针对每个审计细项,明确审计方法、取证要点以及注意事项等,尤其是针对缺乏审计经验的其他专业人员。二是内审人员必须对企业的业务、市场状况、管理层,甚至企业所处行业整体的经营状况、案件情况等方面都要有比较清楚的了解,才能对被审计企业的行业风险和经营风险做出正确的评价。因此,对于不熟悉的行业或者业务类型,审计小组应拓展学习相关政策法规及行业监管规定,掌握审核方法与要求。

2.Do过程实施阶段

过程实施阶段是将审计计划付诸实践的过程。在该阶段,审计小组主要从以下方面把控審计质量:一是落实计划。根据审计计划和工作分工,落实到具体审计人员,并采用AB角复核制,要求分工明确、责任清楚。重点关注高风险领域、重点审计事项,AB角(复核人)应在各自责任范围内对审计证据的合法性、相关性、可靠性、重要性进行复核,保证审计证据的“四性”。二是实时监控。对审计过程实行事中控制,及时调整。审计小组可通过审计人员审计日记、审计小组一周简报、审计小组进度会等方式紧盯审计进度,及时跟踪审计计划执行及现场审计实施情况,并根据实际情况进行微调。三是标准化管理。加强审计基础工作的标准化管理,重视审计取证环节,关注取证的广度与深度;审计工作底稿应内容完整、记录清晰、结论明确、客观评价。

3.Check结论复核阶段

结论复核阶段是将过程实施阶段所收集的各种信息汇总归类、化繁为简、去伪存真,以相关法规制度为依据,做出审计评价的过程。

在此阶段中,应进一步深化服务理念,立足于公司内部管理,并将监督寓于服务之中,以提升审计评价的客观性与准确性及审计意见的针对性与可操作性。具体措施有:一是对于每个审计细项,审计组长对审计组员布置分工时应设置AB角双岗复核机制,即访谈询问、现场取证、做出结论等环节均由双人参与,相互监督,以保证审计评价的准确性与客观性。二是现场即将结束时,先与被审计单位初步沟通所发现的审计问题;审计报告初稿形成后,再与被审计单位充分沟通审计评价与审计意见,以保证审计意见的针对性与可操作性及后续整改的可行性。三是审计报告正式形成之前,审计小组内部应加强沟通,精益求精,确保审计报告质量。

4.Act整改落实阶段

整改落实阶段是在完成结论复核、下达审计意见后,对被审计单位整改落实工作进行后续跟踪检查、追踪评价的过程。

审计工作要防止只审不改及审计疲劳。应强化审计整改落实:一是审计意见区分限期整改事项与关注整改事项,其中限期整改事项是否在规定期限内完成整改,直接与被审计单位负责人绩效考核挂钩;规定期限届满后,审计小组进行后续跟踪检查,如未能按时完成整改,则按一定比例扣罚被审计单位负责人绩效奖金。二是强化审计整改季度跟踪机制,编制整改报告表,动态跟踪、严格督促被审计单位完成审计整改。

5.Application成果运用阶段

成果运用阶段是在审计报告完成后,及时总结审计成功经验,归纳提炼审计规律、运用推广审计成果,举一反三、由点及面地提升管理水平的过程。

对审计成果,要善于多角度、多维度开发,深度挖掘,宏观提炼。集团可以对审计报告数据进行整理、分类、汇总、分析,对审计结果进行深加工、再利用,使审计中发现的问题具有更大的参考价值和现实指导意义。一是对于审计发现的管理亮点、优秀经验,在集团一定范围内通报表扬,互相借鉴学习;二是对于审计发现的普遍性、典型性问题,在集团一定范围内进行通报,督促其他企业对照自查。

审计小组完成对公司的财务收支与内部控制审计后,还应对其经营管理的特点进行总结,以供其他企业借鉴学习并对所涉风险进行初步的评估分类。其中:分类为“一般风险”的问题,是属于对其经营管理水平将产生一定不利影响的风险,应落实责任人进行整改并责成相关部门予以跟踪落实;分类为“中等风险”的问题,属于可能对其经营管理质量产生较大不利影响的风险,应由其管理层予以重点关注并跟踪落实;分类为“重大风险”的问题,属于可能危及其战略目标实现的风险,应由其董事会、管理层予以极大关注并设法改进解决。通过分类,一方面,便于公司区分轻重缓急予以整改并施加内部管控措施;另一方面,则便于系统内其他企业对照进行自我风险排查,避免同一问题重复发生。

参考文献:

[1]孙秀兰,施东明,盛江,等.PDCA循环在内部审计质量控制中的应用[J].中国内部审计,2018,(9):33~37.

[2]陈仕萍.基于PDCA循环的企业内部审计质量控制探究[J].中国商论,2018,(22):124~125.

[3]肖卫宏,龙景礼.基于PDCA循环理论下的企业内部审计流程设计[J].知识经济,2017,(13):83+85.

[4]富田和成.高效PDCA工作术[M].王延庆,译.长沙:湖南文艺出版社,2018.

作者简介:

张莉,供职于厦门国贸控股集团有限公司。