校外5-0.5社会综合实践课程探索

2020-04-20谭影华罗奕奕

谭影华 罗奕奕

我校坚持“恒本教育”办学思想,以“恒守本质,至于幸福”为办学宗旨,以“为人类的幸福办教育,为金色的童年办学堂”为办学目标,致力培养具备康德智能(康体、明德、启智、聚能)的学生,呵护学生的童年幸福。我校的校外5-0.5社会综合实践课程兴起于2011年,最初是在每个月的其中一个周五抽出半天即5天工作日中的0.5天时间,带一年级的学生走出校园开展主题实践活动。在经历了最初“走马观花”式漫无目的的参观以后,教师们积累了一定的校外活动经验,并随着学校对综合实践活动课程的重视,开始面向整个小学六个年级学生系统构建分年段的社会综合实践课程,对各类教育资源进行全面、有效的整合,课程实施时间也调整为每月1天,让不同年段的学生都能带着任务走向自然、社会,通过探究、服务、制作、体验等方式开展实践活动,丰富学习体验,完成相关任务,分享研习收获,形成学校与家长、学校与社会之间一种新型的协作共育格局。下面笔者结合五年级“走进生态·环境保护系列”课程的实施,谈谈我校校外5-0.5社会综合实践课程的实践探索。

一、小学六年校外5-0.5社会综合实践课程体系的构建

中小学综合实践活动课程一直没有现成的教材,但它是列入课程表的中小学必修课程,需要地方和学校依据本地实际自主开发。教育部在2017年印发的《中小学综合实践活动课程指导纲要》(以下简称《纲要》)中明确指出:综合实践活动是从学生的真实生活和发展需要出发,从生活情境中发现问题,转化为活动主题,通过探究、服务、制作、体验等方式,培养学生综合素质的跨学科实践性课程;其课程总目标是“学生能从个体生活、社会生活及与大自然的接触中获得丰富的实践经验,形成并逐步提升对自然、社會和自我之内在联系的整体认识,具有价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识与能力”。

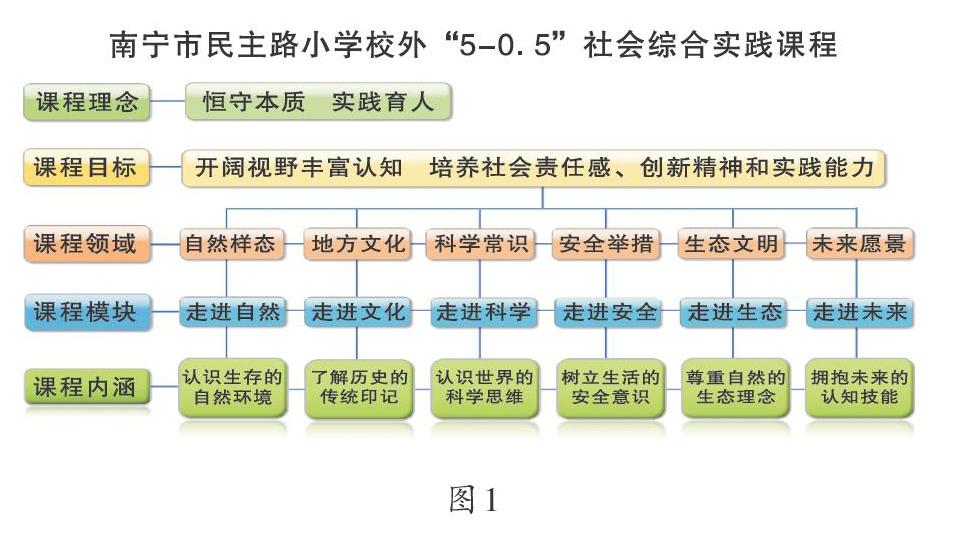

皮亚杰的儿童认知发展理论告诉我们:儿童的认知是由具象到简单抽象再到复杂抽象的过程。基于《纲要》对综合实践活动课程总目标的描述,遵循儿童的认知发展规律,我校从自然、社会和自我三个不同维度出发,针对不同年段学生构建了校外5-0.5社会综合实践课程体系(如图1),一方面体现了该课程螺旋上升的结构特点,另一方面又整体反映了社会综合实践课程培养学生价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面意识和能力的课程目标。其中一年级的课程领域“自然样态”及二年级的课程领域“地方文化”,实践内容的设计都具有可观察、可触摸等具象特点,旨在让学生打开眼界,更加全面、真实地观察和了解“自我”所在城市的自然环境及社会环境,强化对自然和社会的感性认识,知道自然环境的可变化属性,发现身边社会环境中独具特色的地方传统文化。三年级、四年级的学生已经开始具备一定的分类、比较、推理能力,阅读能力有所提高,对自然界中的科学常识及社会生活中的安全举措充满了探究欲望,甚至能够提出自己的初步见解,因此,我校将三年级的课程领域设定为“科学常识”,四年级的课程领域设定为“安全举措”,旨在培养学生关注自我与自然、自我与社会的关系,通过“走进科学”“走进安全”发展自我的科学思维,牢固树立自我和团队的安全意识。到了五年级、六年级,学生的抽象思维能力得到了较为充分的发展,对存在于事物内部的隐性因素有了探究的欲望,对自我未来的人生有了朦胧的期许,而且有了一定的社会担当意识和能力,于是我校将这两个年段的课程领域分别设定为“生态文明”和“未来愿景”,引导学生通过“走进生态”“走进未来”树立尊重自然的生态理念,培养拥抱未来的认知和实践技能。

二、校外5-0.5社会综合实践课程的实践操作策略

首都师范大学教授陈树杰的认知双螺旋理论告诉我们:认知内容和过程包括“知”和“行”两部分。“知”即知识或理论,属于前人创造的文化成果,主要以接受式学习获得;“行”为实践体验,是人们从切身的经历中获得的感悟或认识,主要从实践学习中积累。无论是知识的获得,还是经验的积累,都呈螺旋式发展,且两条螺旋同生共长、互相作用,此即所谓认知双螺旋。我校的校外5-0.5社会综合实践课程遵循认知双螺旋规律,既要融合课堂知识,又要体现实践能力提升,课程实施大体要经历如下几个重要阶段:第一阶段,从学生所在年级课程领域出发,基于学生的学习需求确定课程主题;第二阶段,由学校科研室及年级组长组织考察实践场地,最终确定实践场地和课程内容,明晰课程目标;第三阶段,年级组统一制定详细的课程计划和行程方案,统一设计实践活动的任务单;第四阶段,推进实践探究,包括在前置课上布置探究任务,在实践课上指导学生通过探究、服务、制作、体验等完成实践任务,在分享课上引导学生总结分享实践收获并进行课程评价三个重要实践环节。

(一)课程主题的确定

《纲要》提出了综合实践活动“课程目标以培养学生综合素养为导向”“课程开发面向学生的个体生活和社会生活”,因为没有现成的教材和专职的教师,我校指定科研室统筹,负责培训、指导各年级组各学科教师积极参与课程的开发。我校五年级“走进生态”课程模块的开发,便是由五年级的科学老师首先倡议的。

我校科学老师在执教教科版五年级上册第一单元“生态与环境”主题内容时,发现学生提出了很多关乎周边环境质量和市民生活的问题,比如:南湖(注:南湖系南宁市南湖公园的重要水域,湖面宽达93万平方米,湖水明净如镜)的水是死水还是活水?如果是死水它为什么不发臭,如果是活水它又从哪里来?我们喝的水是从邕江抽上来的吗?邕江的水能直接喝吗?我们生活产生的污水要排到哪里去?如果排进邕江,我们岂不是在喝自己产生的污水?学生的问题关乎自我与周边自然环境的关系,都是非常有价值的实践探究问题。为了帮助学生解决以上困惑,科学老师将问题提交科研室和年级组长,大家一起尝试进行校外5-0.5社会综合实践课程的开发,从中培育和发展学生的价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力。

(二)实践场地的选择和课程内容的框架设计

“面向学生个体生活和社会生活”的校外5-0.5社会综合实践课程,其实践场地的选择和内容的开发应基于学生的年段特点、学习需求和本地的课程资源实际。我校所在地为广西壮族自治区首府南宁市,市内有大小公园30多个、各类场馆20多个,还有各种教育基地。最重要的是,我校的家长委员会可以协助学校联系到消防、警察、工厂、大学等单位,接待我校学生的参观、访问、考察。在家长和社会的支持下,我校目前已经开发了非常广阔的实践活动场所。

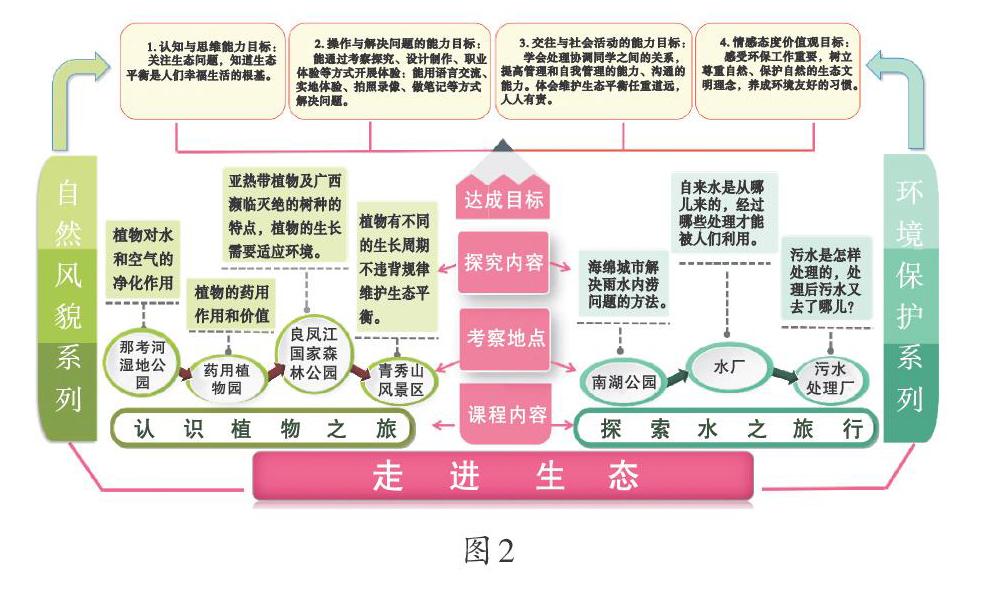

五年级的校外5-0.5社会综合实践课程领域为“生态文明”,需要学生“走进生态”,在实践中开展研究性学习,为此我校科研室和年级组长集中考察了市内与“生态”有关的实践场所:南宁市在2015年获批成为全国首批海绵城市建设试点城市,2016年便成为国家海绵城市建设标杆市,市内的那考河湿地公园和南湖公园是我市“海绵城市”的样板,可集中展现城市建设中的生态文明理念,相关的研究人员可以为学生讲解水生态平衡的有关知识;南湖公园、水厂、污水处理厂等实践场所,可直接“回答”学生在课堂上提出的问题。最终科研室与年级组共同设计了五年级的“走进生态”课程模块之“自然风貌系列”和“环境保护系列”两个系列的课程内容(如图2)。

“自然风貌系列”课程内容,我们称之为“认识植物之旅”。我们认为,植物在整个地球生态圈中处于生产者地位,植物的多样性是人类可持续发展的基础,所以“认识植物之旅”是“走进生态”的第一步。针对“认识植物之旅”这个课程内容,我们选择了那考河湿地公园、药用植物园、良凤江国家森林公园、青秀山风景区四个考察地点:那考河湿地公园内有65种湿地植物,既可观赏又可用于固土、护坡、净水;药用植物园内收集、種植有活体药用植物品种5 600多种,其中100多种为珍稀濒危药用植物;良凤江国家森林公园是华南地区最大的树木标本园,名副其实的林木种植基因库;青秀山风景区里的植物种类丰富,生物多样性特点明显。

“环境保护系列”课程内容,我们称之为“探索水之旅行”,以“水之旅行”为思路,引导学生结合课堂中提到的问题,从观察生活中的雨水、自来水和污水中发现问题,带着问题考察南湖公园、水厂、污水处理厂。课程内容分为三部分:第一部分是“海绵城市”,主要考察南湖公园,了解城市建设解决雨水内涝问题的新方法;第二部分是“生活用水从哪里来”,主要考察陈村水厂,了解自来水从哪里来、经过哪些处理才能被人们利用;第三部分是“污水去哪了”,主要考察污水处理厂,了解污水是怎样处理的、处理后的污水又去了哪里。

(三)课程计划、行程方案和任务单的设计

1.课程计划。通常情况下,当实践场地和课程的框架内容基本确定之后,年级组将统一制定每个学期的课程计划,包括课程目标和每次实践活动的时间、地点等,重点是确定课程目标。

校外5-0.5社会综合实践课程的目标,遵循年段课程内涵,通常从认知与思维能力、操作与解决问题能力、交往与社会活动能力、情感态度与价值观四个维度进行系统设计。

五年级的“走进生态”课程计划由年级组长和科学教师共同制定,该课程倡导“尊重自然的生态理念”,两个系列的课程内容各有其课程目标。“认识植物之旅”的课程目标如下:在认知与思维能力方面,要求能从植物的特点、作用、生长周期中思考植物与环境的关系,能提出保护环境、维护生态平衡的想法;在操作与解决问题能力方面,要求在教师的引导下,能通过考察、探究、社会服务等方式体验植物是环境的重要组成部分,通过语言交流、实地体验、拍照录像、做笔记等方式解决自己在活动过程中遇到的问题;在交往与社会活动能力方面,要求在参与活动的过程中学会协调好与同学间的关系,提高自我管理和团队管理的能力;在情感态度与价值观方面,要求在活动中体悟保护环境、维护生态平衡之任重道远、人人有责,培养责任担当意识和能力。“探索水之旅行”课程目标:在认知与思维能力方面,要求知道生态平衡是人们幸福生活的根基,能从活动各环节学会自主思考保护水资源是保护生态平衡的必要行动;在操作与解决问题能力方面,要求能通过考察探究、设计制作、职业体验、社会服务等方式体认水资源是环境的重要组成部分,能通过收集信息、处理和加工信息的方式解决问题;在交往与社会活动能力方面,要求在参与活动的过程中能与活动场所工作人员积极、有效地沟通;在情感态度与价值观方面,要求能够认识到环保工作的必要性和重要性,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,养成节约资源和与环境友好的习惯。

通常情况下,每个年级校外5-0.5社会综合实践课程的实施都是分两个学期,每个学期每月一天、一天一个考察地点。五年级的“走进生态”综合实践课程照例是分两个学期完成,上学期是“认识植物之旅”,下学期是“探索水之旅行”,每个学期分别考察几个地点。

2.行程方案。行程方案用于每月一天实践课程的具体实施。年级组在制订行程方案前,都会重新与实践场所方敲定既不影响其正常工作又适合我校开展实践活动的具体时间、详细行程、贴近课程主题的实践内容、安全因素以及是否安排讲解员、安排什么样的讲解员等具体内容,然后再制定行程方案。

“走进生态·探索水之旅行·污水去哪了”在确定污水处理厂选址时便发生了原定实践场所琅东污水处理厂适逢机器检修、无法安排实践考察的情况,年级组教师只好另外联系了江南污水处理厂和明阳污水处理厂。

3.实践活动任务单。用任务驱动学生自主探究,是我校实施校外5-0.5社会综合实践课程的基本理念。在行程方案确定以后,年级组再统一设计、制作实践探究任务单。任务单的设计要考虑课程目标如何达成,主要包括以下几个方面内容:1.实践场所的介绍;2.用文字或画图形式记录在实践中了解到的关联知识;3.结合自己已有的知识提出新问题;4.记录活动过程中的思考、收获、建议或意见等。任务单经学校科研室审核确认没有修改和调整之后,再由年级组统一印制,在课程正式实施前发给每一个学生。

比如五年级的“走进生态·探索水之旅行·污水去哪了”课程任务单包括以下几个任务板块:1.知识库:主要介绍实践场所,通常是学生在实践之前自主查阅到的相关资料;2.我知道:主要是记录自己在实践活动中通过观察、讨论、听讲解等了解到的新知识;3.我的疑问:主要是把自己暂时还弄不明白的问题提出来,包括实践前查阅知识时产生的疑问、前置课上产生的疑问以及在实践过程中与同学交流、听讲解员讲解时产生的疑问等;4.我的思考:主要记录自己在实践过程中对所产生的疑问有什么思考、是怎样思考的;5.我的建议:主要记录在本次实践活动中自己对学校、家庭、自己所在的社区在环境保护方面提出的具体建议。

引导学生走出校门,在实践中学习,为课堂上提出的问题寻找答案,不仅可以有效激发学生的实践探究兴趣,而且可以切实发展学生的实践创新能力,培育学生的家国情怀以及责任担当的意识和能力。

(四)推进实践探究

校外5-0.5社会综合实践课程的实践探究以学生为主体,教师是引领者、帮助者、组织者。在该阶段,主要包括前置课、实践课和分享课三个课程实践环节。

1.前置课。前置课安排在活动当天,出发前的1个课时之内,重点是让学生明晰当天实践探究活动的具体任务。教师可以运用视频、实验等手段引导学生聚焦某一个任务点,由点到面展开思考。为便于学生小组合作学习,教师要组织好小组成员的分工。

在五年级的“走进生态·探索水之旅行·污水去哪了”前置课上,各班教师组织学生分好小组,各小组选出自己的小组长、安全员、摄影师、小记者以后,教师给学生们播放了中国水污染报告的视频,学生从中可发现人类的一些不当用水行为,比如工厂污水排放不当、农业生产中的污水排放不当、人们生活中的污水排放不当等对水体造成的污染,以及污水污染环境后会对人类健康造成的危害。当学生对人与水的关系有了一个基本的印象后,会更加关心如下问题:这些生产生活中产生的污水会去哪呢?这些污水应该怎样正确处理?处理后的水能喝吗,还可以做什么用?如果污水没有得到处理会怎样?学生们把自己关心的问题记录在任务单“我的疑问”板块,做好了在实践中去探究学习、寻找答案的准备。

2.实践课。《纲要》倡导综合实践活动课程的实施要“注重学生主动实践和开放生成”。为了帮助学生在为期一天的时间内顺利完成综合实践活动中的实践探究任务,教师需要为学生提供相应的学习策略支持。学习策略通常包括认知策略、交际策略、情感策略等。课程教师要根据活动内容和学生情况给予最有力、最恰当的策略支持,保证实践任务的顺利完成。在五年级的“走进生态·探索水之旅行·污水去哪了”实践课程中,教师重点指导学生如何把看到、听到的内容用提纲、图表、思维导图的方式进行归纳、整理,提醒学生在实践活动中要善于与人交流、沟通,做到语言表达清晰流畅、待人以礼,注意增强小组合作的意识和能力等。

实践活动和体验始于学生明确探究任务之后,时间通常为大半天。比如在“走进生态·探索水之旅行·污水去哪了”实践课上,当汽车载着学生路过竹排冲时,教师便伺机开始了对学生的学习指导:“同学们的右边是竹排冲,竹排冲里的水有一部分就是从污水处理厂处理达标后排放出来的……”到达目的地以后,学生们一边参观污水处理厂处理污水的模型,一边做笔记,还不时与讲解员进行互动问答。有学生在返校后精心绘制了污水处理流程示意图(如图3),成为本次实践课宝贵的课程资源。

到了实景参观环节,当亲眼看到沉砂池等资料里、书本中出现的名词及其所在方位,看到污水流经各道“栅门”被一次沉淀、生物处理、二次沉淀、消毒,直至流出清洁的水时,学生们个个都表现得十分兴奋。他们带着问题观摩学习,通过亲眼看、亲手做、亲自与专家交流,收获颇丰。有些学生在参观时对污水沉淀后的污泥产生了兴趣,询问可否用来做肥料,于是讲解员又带着学生参观了污泥的处置。原来污泥不仅可以沤肥农用,而且可以用来制作环保砖,这大大出乎学生们的意料。学生们在实践过程中分工合作,组长负责管理本组成员,组员各司其职。学生在实践过程中收获的不仅仅是知识,还收获了获取知识的方法,锻炼了团队协作和人际沟通的能力。

3.分享课。实践活动结束,全体学生返校,稍事修整后开始上“分享课”。分享课的内容是让学生把在实践中的观察、思考、体验用文字、图画、口头等方式表达出来,相互分享,最后是总结、评价,大约用1.5课时。

在“走进生态·探索水之旅行·污水去哪了”分享课上,学生有的津津乐道自己“发现”了污泥居然可以做成环保砖;有的为自己的问题找到了答案而兴奋,知道了污水经过处理虽然达到排放标准,对环境没有影响,但是一般不能饮用,通常可以用来给道路洒水、浇灌景观园林,琅东污水处理厂处理过的部分污水甚至可以排放到南湖、竹排冲中循环利用。当老师启发学生“生活中哪些地方还可以用到处理过的污水”时,有学生谈到自己老家的农村已经建设了污水处理系统,净化过的污水可以用来养鱼。学生在分享收获的过程中,认知水平得到了提升,收集、处理、加工信息的能力得到了提高。

有的学生谈道:自己在参观的过程中问过讲解员具体是做什么工作的、是否辛苦,讲解员说他是专门负责监测、化验工作的,每天都要监测处理过的水质是否达标,“我觉得虽然这个工作看起来轻松,但是却责任重大”。教师于是告诉学生:“今天你们认识了一群人,他们默默地为环境保护事业做着自己分内的事情……”这样的分享课,不仅关注学生的收获,而且关注学生的心理体验,引导提升学生的情感态度与价值观,培养学生的责任担当意识和能力。

分享课中的课程评价只是整个课程评价中的一个环节,分享结束后学生还要填表,从参与态度、认知水平、学习能力、质疑能力、情感态度与价值观五个维度展开自我评价,五个维度依据课程内容划分出几个具体的小点。学生自评结束,再由教师进行总评。

《纲要》倡导综合实践活动课程的评价“主张多元评价和综合考察”,因为校外5-0.5社会综合实践课程具有较大的开放性、灵活性,除了“分享课”上的评价,我们更倡导在实践活动过程中的适时评价,注重鼓励、激励——当学生会合作、遵守纪律、为了解决问题而坚持不懈时,都是我们介入激励评价的契机。而分享课上的肯定、激励评价可主要体现在教师注意收集学生制作、书写、绘制的任务单作品和照片进行集中展示,让学生感受到这是对他们实践探究成果的“权威认可”。

评价是为了激励。多角度、多方式的评价才能激励学生更加积极、有效地参与到实践活动的过程当中,进而促进学生的健康、快乐成长,让他们的金色童年绽放出更加自信的光芒。

三、课程反思

我校持续多年的校外5-0.5社会综合实践课程不仅引起了各方媒体的关注,在社会上产生了广泛的影响,而且切实发展了师生的课程研发和执行能力。课程于教师而言能开阔视野、厚实底蕴,于学生而言能丰富生活体验、培养社会责任感和综合实践能力、催生求知探索的热情。然而,我們也遇到了一些问题,特别是因为该课程主张“一个都不落,生生皆体验”,一般以全年级为单位开展实践活动,一个年级的学生加上安全员家长和老师接近500人规模,对实践场地、交通安全等造成了较大的压力,所以目前的实践课程仅限于市内活动。结合全国综合实践课程开发的新形势,我们还要做更多更细致的规划和场地拓展,争取带领学生走出市外或区外开展实践,让学生有更为丰富的人生历练,不负金色童年。(题图为作者谭影华)

(责编 白聪敏)