《毛泽东致韶山亲友书信集》中的家国情怀

2020-04-17朱西周王一众

朱西周 王一众

叶毛泽东致韶山亲友书信集曳封面

1996年,中央文献出版社将毛泽东与家乡亲友的通信编辑成《毛泽东致韶山亲友书信集》出版。该书信集是人们走进一代伟人毛泽东感情世界的重要依据,也是学者研究毛泽东家国情怀的重要资料。《毛泽东致韶山亲友书信集》收录了毛泽东于1915年至1958年与家乡亲友的来往信件。书信往来对象主要是文家、毛家、邻居以及幼年在老家求学时遇见的恩师和同学。回信的内容包括问询韶山亲友身体状况和生活条件、安抚烈士家属、了解家乡变化和激励亲友继续学习等方面。毛泽东对于家乡有着深厚的感情,他将这份感情转化为与亲友时常通信的期盼。通过书信集,读者可以看见毛泽东内心柔软的家乡情和坚守原则的人生观。

成就伟业,不忘初心

回顾毛泽东的求学生涯,从中不难看出其求学历尽艰苦,穷且不改其志的执著。毛泽东出生在韶山一户可以称得上富农的家庭里,但其父毛顺生性格暴躁,精于计算,不认同学习的价值,故多次阻挠毛泽东外出求学。对毛泽东而言,他清楚地明白自己的志向不在于经商。出于对知识的渴望,毛泽东勇敢地表达自己真实的想法,反对父亲“自以为是”的安排。年少时的一句“男儿立志出边关,学不成名誓不还”,将毛泽东内心远大的理想抱负向父母充分展示。毛泽东能够顺利外出求学的另一个重要条件,是文家人在其早年求学生涯中给予的资金帮助。因此,毛泽东走出韶山参加革命后仍感念当初给予帮助的文家人。文家人不仅在学业上支持毛泽东,其他方面亦是如此。

困难之时的帮助让人铭记,成就伟业,不忘初心最为可贵,加上儿时的成长环境和所见所闻,使毛泽东能够深切体会到穷苦百姓生活的艰难。“在我党的一切实际工作中,凡属正确的领导,必须是从群众中来,到群众中去。”毛泽东内心牵挂的一直是人民群众,强调领导干部在工作中只有把心与群众连在一起,走到群众中去了解他们的真实状况,作出的决策和指示才符合实际情况。有着亲情的滋养,结合所学知识开阔视野,不断探索国家的出路,随后毅然加入中国共产党,是毛泽东合乎情理的选择。正是这种家国情怀,激励着毛泽东不断前进。

毛泽东成为新中国第一代领导集体的核心,没有在既得的丰功伟业上止步,仍然牢记自己的初心,“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”。于公,心系国家发展,毛泽东早已将自己奉献给新中国的成长壮大,期盼全国的百姓能够享受到更多的幸福。于私,毛泽东总是会在方便之时、能力之内邀请故乡人来京游玩,小住数日,一来见见想念的家乡亲友,来报答当初恩情。“欢迎文涧泉、文运昌两兄来京一叙。”可见毛泽东是一位注重情感、不忘群众的有情有义之人。

敏而好学,始终如一

对知识的渴望,毛泽东在幼年时期即已表露。勤奋的学习态度加上聪颖的天分,他很快在学校小有名气。在湖南第一师范求学时,毛泽东得到恩师杨昌济的青睐,毕业之后恩师写信给当时正在北京大学图书馆工作的李大钊,向其介绍毛泽东。毛泽东正是拿着恩师的引荐信叩开了李大钊办公室的门,终于得到一份可工作可听课的勤工俭学的工作——图书整理员。在北大图书馆里,毛泽东涉猎各类书籍,更是全面而仔细地研读了有关马克思主义的书籍。也是在这段时间里,毛泽东关于国家前途命运的思考发生转变。

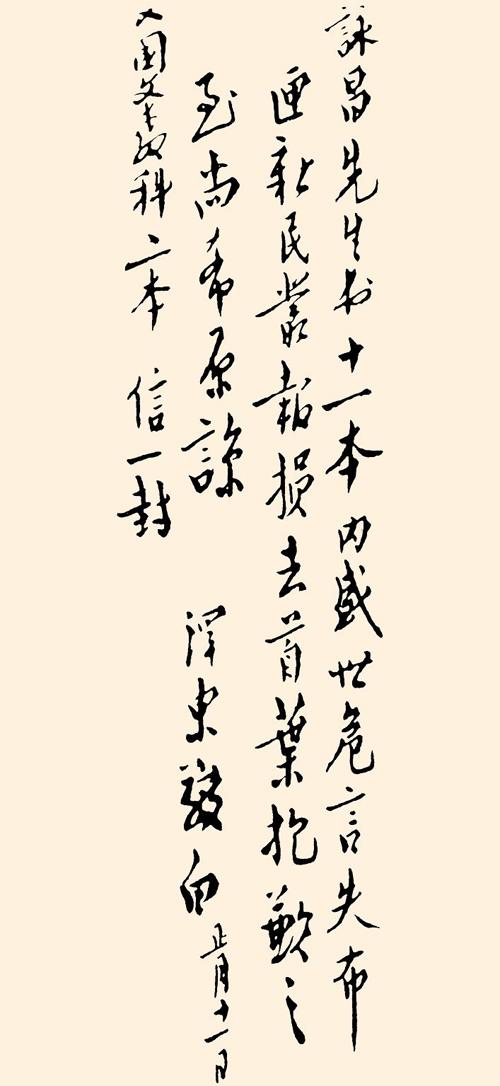

尽管学业进步显著,但谦虚好学的毛泽东在写给亲人的信中说道:“唯学问无进,甚是抱愧。”可见毛泽东对于自己的要求和内心的抱负都是超过平常学子的。而对于书籍的热爱程度更是如此。毛泽东曾向表兄文运昌借书阅读,一次他在还书时还专门附信给文运昌:“书十一本,内《盛世危言》失布匣,《新民丛报》损去首页,抱歉之至,尚希原谅。”从中可以看出毛泽东因书报损坏而向亲友诚挚致歉的愧意。

毛泽东一生征战,无论战况如何危急,学习条件如何艰苦,始终手不释卷。饱读诗书,才有了毛泽东在中国共产党处于危急关头时制定的解决方案,让中国共产党脱离险境。面对思想消沉的战士,他及时开展思想政治教育,鼓舞士气;面对“红旗还能打多久”的质疑,他親自为中国共产党的前途指明道路。有道是“书山有路勤为径”,正是坚持不断地学习知识,才能更加坚定自己的选择,前行之路才更加辽阔。

毛泽东同样无比挂念亲友的工作学习情况,寄言亲友:“请你转告他们,在当地认真工作,在工作中学习。”毛泽东不仅是这样说的,也是这样做的。尽管学习条件艰苦,学习资源匮乏,身处战争环境,他仍凭借毅力和决心一路“学海无涯苦作舟”,读古籍,览外著,博览群书。不断积累知识,开阔视野,才会对于国家出路有着清晰的分析,对作战运用的战术能够做到灵活多变。

艰苦朴素,诚挚动人

生于农村的毛泽东,自幼与农民有较多接触,对贫苦农民怀有真挚而深厚的感情,尤其是对于家乡亲友曾经在困难时给过的扶持一直铭记于心。从毛泽东给亲友的复信“家母在府上久住,秉承照料疾病,感激不尽”,可看出他内心对亲友的感激之情。加上他从小受母亲优秀品质的熏陶,心地善良,同情贫苦。毛泽东学成报国之余,尽自己之力帮助家乡经受生活之苦的亲友,也是意料之中的事情。听闻亲人亡故,毛泽东慷慨解囊“兹寄上人民币贰佰五十万元,以应急需”;对于亲人想要进京游玩的想法,毛泽东知晓后复信通知其来京的最佳时间。对于国家而言,毛泽东是一国领袖,人民尊重之,敬仰之。然而对待家乡亲友,毛泽东卸下领袖的角色,以老乡的身份与其相处,平易近人。由于毛泽东每天需要处理繁重的国事,对于迟迟不能及时回复亲友的信件而心怀内疚,“去年十月五日来信收到,迟复为歉”。一代伟人的人格魅力就在与亲友的书信来往中展现出来。毛泽东用最朴实的语言,亲切地与亲友相处,真挚情感流露在字里行间,让人们在感动的同时生发出敬佩之意。

从这本书信集中,还可以看到毛泽东艰苦勤俭的一面。新中国成立后,毛泽东没有躺在功劳簿上享受,而是将重建中国作为下一个急需完成的重大任务。面对生产能力落后、国民经济低下的中国,毛泽东坚信困难的日子是短暂的,只要全国上下同心,艰苦奋斗,一个崭新的中国一定会出现在人民面前。在给亲人的复信中,他特地叮嘱亲友“现在人民政府决定精简节约,强调反对浪费”。毛泽东不仅是这样要求身边人,他也是这样做的。但对于生活上有困难的亲友,毛泽东总是尽己之力帮助他们,“生活苦难,附上二百元,以为小助”。毛泽东一向公私分明,救助亲友的钱物均从自己的稿费中支出,不曾动用国家的钱财。

奉公守法,正气凛然

毛泽东当选国家主席后,依旧坚守自己的原则底线。

面对家乡亲友希望通过他的关系来京寻求更好的工作机会,回忆起往日亲友对自己的帮扶,于情毛泽东无法拒绝,但毛泽东内心坚守的原则未曾发生过丝毫的动摇,未曾允诺亲友一二。毛泽东认为他们的工作机会需要自己去创造而不是走捷径,投机取巧。于是,他复信:“运昌兄的工作,不宜由我推荐,宜由他自己在人民中有所表现,取得信任,便有机会参加工作。”

毛泽东清楚地将国家和自己的小家区别开来,时刻铭记手中紧握的权力来自人民,受人民监督,必将其服务于人民,而不是将权力私有化,为亲友寻求便利。早已将自己奉献给国家和人民的毛泽东,一思一行都是从国家发展层面考虑的。

面对亲友来信希望能在家乡的政策上予以特殊照顾,毛泽东义正词严:“乡间减租土改等事,弟因不悉具体情形,未便直接干预,请与当地人民政府诸同志妥为接洽,期得持平解决。”

毛泽东写给表兄文运昌的还书便笺

毛泽东坚信“没有调查,没有发言权”,如若仅凭亲友一份来信便直接参与到家乡政策的制定与实施当中,这不仅会让当地工作人员在思想上出现动摇,在工作上出现偏差,也会在社会上形成不正之风。一心为国家而非自己小家的毛泽东,及时纠正了这种错误思想。

面对家乡烈士家属安置问题,毛泽东复信:“烈属的照顾是全国范围内的事,全国有几百万户烈属,都要照顾,自未便单独地特殊照顾少数地方。”面对亲友来京工作的请求,毛泽东复信:“吾兄想来工作甚好,唯我们这里仅有衣穿有饭吃,上自司令下至火夫,待遇相同,因为我们的党专为国家民族劳苦民众做事,牺牲个人利益,故人人平等,并无薪水。”毛泽东将自己的实际工作情况向亲友说明。

面对积贫积弱的中国,毛泽东把自己所做的一切描述为“我为全社会出一些力,是把我十分敬爱的外家诸兄弟及我家乡一切穷苦人包括在内的,我十分眷念我家诸兄弟子侄,及一切穷苦同乡”。正是心中有天下苍生,才会拥有无限的力量。一个革命集团是否能够永葆青春,前途永远光明,领导人的影响力是无法忽视的。毛泽东的这种舍小家为大家的精神,已然成为国家发展壮大的一种内生动力。

毛澤东听闻当地政府为自己在家乡建筑房屋,并修公路一事给当地政府部门写信:“如情况属实,请令他们立即停止,一概不要修建,以免在人民中引起不良影响。是为至要。”得知文家因去北京旅游之后变得骄傲自满而不服从当地政府管理,毛泽东立即复信当地政府部门:“文家任何人,都要同乡里众人一样,服从党与政府的领导,勤耕守法,不应特殊。请你们不要因为文家是我的亲戚,觉得不好管理。”

言为心声。一封封信件,一股股思念,表明了毛泽东对于家乡亲友这个特殊群体质朴的情感,以及对家乡变化的关切之情。毛泽东怀着解救劳苦大众的理想抱负从人民中走出来,经历残酷的革命战争,最后不忘走近人民,体现了一心为民,终生为中国的革命事业、新中国的发展事业而奉献自己的伟大品质。书信虽短,却充分展现了毛泽东作为无产阶级革命家、中共党员的崇高理想信仰,坚定的个人原则,维护政府权威,鼓励亲友多做对人民有益的事情的赤诚之心。一代伟人已经离开了他的人民,但他的精神和品质永远陪伴着每一代中国人。这种精神为中华民族的伟大复兴照亮前进的航程,为全体共产党员作出表率,为百姓点燃奋斗的激情。阅读《毛泽东致韶山亲友书信集》,重温毛泽东的家国情怀,感受一代伟大领袖的浩然正气,从中找到前进的动力。