《山林的呼唤》音乐形象的特点

2020-04-16肖晨雨

肖晨雨

〔摘 要〕马思聪是20世纪中期中国最具代表性的作曲家之一。他运用西方的创作手法表现东方的内容,将中国民间音乐素材作为其音乐创作的基础,形成他管弦乐作品的独特风格。他的管弦乐作品《山林之歌》就是以民族音乐素材改编,在曲式结构、和声等方面将西方音乐创作手法与中国传统音乐创作手法结合。笔者就《山林之歌》的第一乐章<山林的呼唤>的曲式结构分段,将其每个部分中的特点与音乐形象塑造方面进行具体的分析。

〔关键词〕马思聪;山林之歌;音乐形象

马思聪是我国近现代音乐发展史上的重要推动力之一,他的伟大与成就不仅体现在其小提琴的精彩演奏上,更体现在对于民族音乐作曲的发展与进步上。

《山林之歌》用云南民歌的素材生动地表现了当地山区居民的生活和与之和谐相处的自然环境。关于民间素材的选用方面,整首曲子的动机材料是一位医生写信给马思聪,说自己是在大学期间整理了一部五乐章的“孔雀舞曲”,请他以“孔雀舞曲”这首民歌改编。马思聪将其乐谱改编成为《山林之歌》并分别为每个乐章取名为:山林的呼唤、过山、山歌、舞曲、夜。对于第一乐章<山林的呼唤>马思聪的自述为:“呼唤”的名称取自高更的一幅画,画面里山上站立着一个举起一只手在召唤着的人,很像屈原九歌中的“山鬼”,“山鬼”自地底鉆出来,在阴晦的山谷中,呼唤着其心爱之人。

本文对这一组曲的第一首<山林的呼唤>音乐形象的特点进行具体的分析,分析其在曲式、和声、配器方面的设计,揭示作曲家在塑造音乐形象时的想法,进而勾勒出乐曲鲜明而饱满的音乐形象。

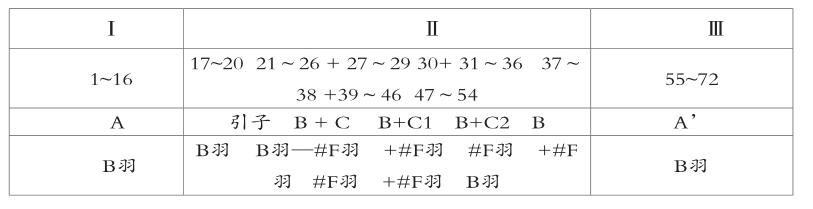

该作品呈现的是带再现的复三部曲式,曲式结构图示如下:

从主题材料来划分结构,全曲分为三个部分,第一部分为1~16小节,第二部分为17~53小节,第三部分为54~72小节。在调性布局方面,第一部分和第三部分在B羽调,第二部分从B羽调转到#F羽调,最后又回到了B羽调。

一、第一部分音乐形象的特点

第一部分由两个乐段(五个乐句)构成:第一乐段(1~10小节)为主题的陈述,旋律由B,#F,E,D,A音组成,伴奏以B音和#F音五度低声部层次持续进行,B羽调。主题为歌唱性旋律,由动机发展的方式而成。主题以双簧管独奏主旋律开始,如同人在茫茫大山中呼唤一般,而后第四小节开始大管缓缓吹出仿佛大山回应着人对大自然的呼唤。此处混合节拍的运用让主旋律更有原始民歌的感觉(谱例1)。

第二乐段(11~16小节)为主题的发展乐段,B羽调。与第一乐段相比节奏型和节拍都发生了变化,但旋律框架没有变。双簧管在高声部奏主旋律,单簧管从第11小节第三拍在富于表情的中音区长音吹出,用#G、C等调式外音丰富音响,加重不协和感,给音乐添加一丝神秘感,带领着我们去探寻丛林深处的秘密。

二、第二部分音乐形象的特点

四小节的引子用低音提琴演奏以短小时值快速上下迂回的音型,此处的音乐形象仿佛“山鬼”从地下出来,给人一种阴森沉闷之感;第一部分没有出现过的弦乐,加上圆号的金属音色,两种音色的叠置给人带来新鲜感。这些装饰性的背景效果用非三度叠置和声,其色彩化的音响效果,对于塑造山林和“山鬼”的形象起到了重要的丰富作用,使山鬼这一神秘的人物形象与广阔的原始森林充分地联系在一起。引子的主旋律的切分音型动机,为接下来第二主题的呈示做领引。

第一乐段中, A、B主题形象交替呈示来推动旋律的发展,第一乐段为形象A首次出现和变化反复与形象B首次出现。第21~24小节在B羽调上呈示第二主题的A形象(谱例2)。主题用混合音色音阶式的倚音和同音切分的节奏构成四分音符律动的动机音型。明确的单一节拍代替先前的混合节拍,反复强调的同音切分音型,加上高音区的单簧管清晰又稍显尖锐的音色,如同严峻深沉的“山鬼”在呼唤,急促情绪的画面展现在听众面前。其他乐器在弱拍呼应主题动机,仿佛“山鬼”的呼唤在山林中的回音。

第27~29小节第二主题形象B在#F羽调上呈示。主题形象B用持续带倚音的八分音符旋律音型来与形象A(谱例4)进行对比,但两者都不是由第一部分的主题发展而来。形象B比形象A较少地在旋律方面运用管乐,而是更集中地交给弦乐群来表现。第一小提琴演奏主题旋律的音色柔和又如泣如诉,如同少女哭诉一般。在织体方面,第一小提琴演奏旋律音型,第二小提琴演奏副旋律音型,圆号和大提琴以及单簧管演奏伴奏音型。大管在中音区反八度模仿小提琴旋律中最有特色的部分(带有倚音的二度反复),衔接维持节奏律动,也形成音色上的反差,表现山林深处给予山鬼回应,给听众在听觉上予以强调。

第二乐段为第30小节A形象缩减呈示以及第31~36小节将A形象中的四分音符律动为节奏和B形象的旋律框架混合发展。缩减呈示的A形象为混合音色,而在这个A、B形象混合发展时,配器音色相对单调,整个乐句只用弦乐来陈述,减少乐器之后的效果使人把注意力放在主题形象的混合发展中;直接音色的对置,简洁明了,提示着形象的变化,也显示了乐句之间的对比。与前面A形象“山鬼”的声嘶力竭的呼喊不同,用弦乐组单独呈示出来的画面仿佛山林深处的“山鬼”心爱之人听到了“山鬼”的呼唤后而回应,同时“山鬼”呼喊的回音也夹杂在其中。

第三乐段为两小节缩减呈示A形象和变化再现B形象。B形象的主旋律呈示一小节后,大提琴和低音提琴八度低音进行离调模进,随着音区的升高,双簧管和长笛先后进入填充旋律厚度。随后主题旋律不断缩短分裂,低音声部的#C和C音多次重复对置的和声进行,这种采用同一个音的半音关系的进行,在多次对置的过程中积累着张力,增加和声进行的紧张度。音乐形象上,爱人的回应不见了,取而代之的是广袤的山林发出的回音,仿佛“山鬼”的呼唤在山林内一层层传递。B形象共有三次呈示,第二次呈示为变化发展,第三次呈示变化再现了第一次呈示的主旋律,在曲式上为单三段性质的结构。

第四乐段为第47~54小节,A形象单独呈示。在第三段B形象和声离调持续半音进行推进到第47小节回到B羽调,并在B羽调上达到情绪顶峰。扩大A形象的主题动机的时值,使主题显得更加有力;音乐形象上看,“山鬼”在得不到心爱之人的回应之后愈发急切,只能更加激烈地喊叫。八小节强奏将山鬼最强烈的情感发挥到淋漓尽致。A形象的呈示充分地表现了“山鬼”在等待爱人之时从喃喃自语,一遍遍地呼唤到因为控制不住而大喊出来,宣泄痛苦与绝望的过程。该曲仅在这一乐段中才唯一地使用了全奏手段,将山鬼的情绪爆发充分地表现出来。

整个第二部分的曲式结构既像中国传统音乐结构的“起承转合”样式的四段体,又包含着西洋曲式中的回旋曲式原则。作曲家将两个主题形象交替发展,在曲式和听觉效果上都将山鬼的形象和山林的形象表现得淋漓尽致,如同音画一般,给听众带来无限的视听想象。

三、第三部分音乐形象的特点

第三部分(55~72小节)是第一部分的变化再现。在全奏过后,保留了第二部分中的圆号、双簧管以及部分弦乐,这种过渡音色的形式,使第三部分进入得自然流畅,听觉上不突兀。第一主题和第二主题的A形象都在第三部分中出现。强奏过后的A形象在低音区缓和奏出,呈现出主题上的过渡。第一主题以B羽调式用长笛在高音区吹奏,不同于本曲開始时双簧管在中音区的柔润丰满,长笛在其最优美的高音区吹奏主题,高于人声音区的音色。此处的音乐形象表现了一种暴风雨之后的平静的情绪。大提琴在下面轻轻地拉奏着第二主题的A形象的主题动机,如同“山鬼”的呼唤爆发后的余音缭绕。第一主题与第二主题A形象的不同音色加强了主题叠置的音响效果。伴奏声部音色为木管组乐器和弦乐组的混合音色。单簧管和圆号奏长音,第二小提琴和中提琴用靠近琴码的震音伴奏,如同树叶被风吹动摇摆发出的声音。弦乐组用靠马、拨弦、拉奏三种不同的演奏法,如此细腻地处理背景层的方式,深刻地刻画着整个山林恢复平静的场景。此处的音乐形象是“山鬼”离开后的只剩被风吹动的树叶簌簌声以及鸟鸣声在清澈的山谷间回荡。最后大管用稍显沙哑的音色吹奏一次主题后悄声的结束,伴奏声部从高音区缓慢落到低音区。

总?结

通过对《山林的呼唤》音乐形象的特点的分析可以看出:在主题形象方面,作曲家在这首乐曲中优先考虑旋律的突出与对比。民歌改编的主题旋律作为旋律框架,在整个第一部分中或以简化骨干音的形式,或以和声、节拍变化发展的形式出现。第二部分的引子起到连接作用,为的是与第一主题形成鲜明的对比,也为第二主题起到引领作用。第二部分两个主题形象交替出现,无论是音型方面、和声方面或是配器方面都对比明显——B形象在旋律及和声方面变化丰富,但配器相对比较单一;A形象则是在配器上比较丰富,和声等方面变化不大,目的就是为了让主题旋律更加突出各自的特色。

这首乐曲属于标题性音乐,音乐形象在体现音乐标题的同时也将作曲家个人在创作过程中的思想与情感展现。作曲家采用民间音乐素材改编这首《山林的呼唤》,结合西方的作曲技法,使作品内容更有吸引力。 (责任编辑:杨建)

参考文献:

[1]田联韬.一位医生与马思聪的山林之歌【J】中央音乐学院学报,2005(1)

[2]苏夏.论马思聪的器乐套曲音乐【J】中央音乐学院学报,1985(1~2)

[3]何洋.马思聪音乐创作的艺术特色【J】音乐创作,2015(3)

[4]欧阳力行.马思聪乐队作品中的管弦乐法分析【D】北京:中央音乐学院,2013年,61~62