地铁客室扶握系统优化设计研究

2020-04-16安静王硕

安静 王硕

摘要:扶握系统是地铁客室重要的功能件,它对于确保地铁乘客的稳定性与安全性有着重要作用,目前地铁客室扶握系统设计存在诸多问题需要对其进行优化设计。通过“设计需求研究-优化设计-人因适配验证”的设计流程对现有的地铁客室扶握系统进行优化设计。通过对原有的痛点进行改进与优化,并通过虚拟人仿真方法对设计方案的人机工效进行验证,使优化设计方案取得了较好效果。地铁客室扶握系统优化设计可按照“设计需求研究-优化设计-人因适配验证”的设计流程,注重人机工效及用户需求,使扶握系统更好地满足功能需求及用户需求。

关键词:地铁客室;扶握系统;优化设计

中图分类号:TB472

文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2020)03-0018-04

引言

地铁是我国城市轨道交通的主要制式,截止2018年底,我国地铁运营里程为4354.3公里,在城市轨道交通中占比75.6%[1]。地铁目前已经成为了我国城市居民的主要交通出行方式,我国城市居民对于地铁的需求与依赖程度日益增多【2】。

扶握系统作为地铁客室重要组成部分,是立席乘客维持自身平衡的重要功能件,对立席乘客的稳定性与安全性有着重要影响。以我国B型地铁列车客室载员规格为例,无司机室客室的定员为250人,其中坐席数量为46人[3]。定员满载情况下,无司机室客立席人数为204人,立席人数达到整个客室车载人数的81.6%,立席人数大约是坐席人数的4.4倍。如果在超员情况下,立席人数的占比将会更高。可见,扶握系统的使用人数多于座椅的使用人数,扶握系统的设计也将会影响立席乘客的稳定性与安全性。目前地铁客室的扶握系统还存在诸多问题,对其进行优化设计将有利于提升乘客的安全性与稳定性。

一、优化设计概述

(一)优化设计流程概述

本次设计对象以广州6号线地铁列车客室扶握系统计为例,针对广州地铁6号线客室扶握系统存在的问题进行优化设计。本次设计采用“设计需求研究-优化设计-人因适配验证”的设计流程。首先,通过设计需求研究对广州6号线地铁列车扶握系统的痛点、人因要素、风格要素需求进行分析;其次,用设计需求研究得到的结果对扶握系统进行优化设计;最后,使用虚拟人仿真的方法对设计方案进行人机适配性验证。整个设计流程按照“设计研究-设计优化-设计验证”的步骤进行。

(二)地铁客室扶握系统概述

地铁客室扶握系統对于立席乘客保持平衡、提供支撑、确保立席乘客的安全有着重要作用。扶握系统作为地铁客室重要组成部分,其使用人数多于座椅使用人数。地铁客室扶握系统主要由扶杆、吊环、靠背组成。扶杆与吊环的使用乘客数量较多,其中纵向扶杆几乎没有使用障碍,但横向扶杆与吊环设置的高低会对乘客的使用造成影响。靠背用于乘客倚靠,可减轻乘客站立疲劳。

二、设计需求研究

(一)痛点分析

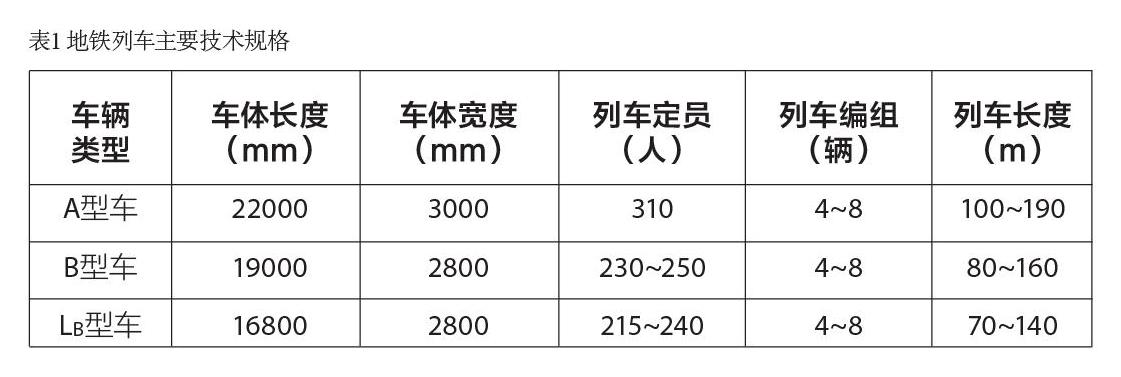

根据文献[3][4],得到我国地铁列车主要技术规格,如表1所示。广州地铁6号线列车采用四节编组的LB型列车,单节车体长度为16.8m,单节车体长度短于A型车与B型车;车体宽度为2.8m,与B型车一致,比A型车窄。

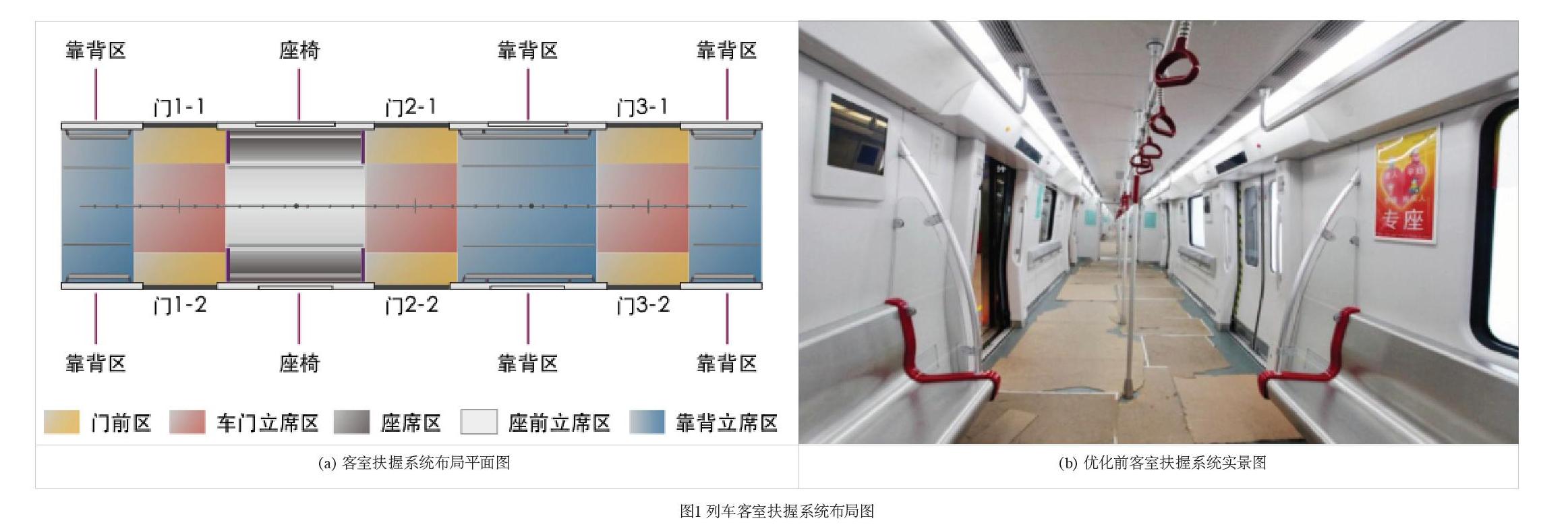

经调研,广州地铁6号线列车客室每节车厢有3对车门,并且仅保存两排座椅,其他两排座椅用靠背替代,车内客室座椅与靠背区采用对称的形式进行布局,如图1所示。

以靠背区取代座椅的方式虽然可以增加地铁客室的客容量,但通过调研发现该列车客室的扶握系统依然存在3个痛点,分别是座椅与靠背区分布不合理;靠背材质不合理;靠背立席区抓握功能件数量较少。

1.座椅与靠背区分布不合理。由于2个坐席区集中在门1与门2之间,乘客如果通过门3-1或者门3-2上车,乘客移动至座椅的距离较大,这样会对部分乘客造成一定的不便。同时,在满载超员的情况下大部分立席乘客将会站立于靠背立席区,但由于靠背区分布较为集中,靠背立席区将会非常拥挤。在优化设计中需要对座椅与靠背的布局方式进行优化,优化乘客从车门到座椅的路径,并对立席区的拥挤进行一定缓解。

2.靠背材质不合理。广州地铁靠背采用金属材质,在拥挤和颠簸的情境下如果发生靠背与乘客碰撞可能会对乘客造成较大伤害。在优化设计中需要考虑靠背的材质,增加靠背的柔软度,降低乘客因碰撞受伤的概率。

3.靠背立席区抓握功能件数量较少。广州地铁6号线地铁列车虽然通过减少座椅增加靠背的方法增加了地铁客室的客容量,但靠背立席区的扶杆与吊环数量并没有增加。这样可能会导致抓握功能件数量少于立席乘客的需求量,使得部分立席乘客无法通过扶握系统来维持自身的平衡。在优化设计中需要考虑增加靠背立席区抓握功能件的数量,增加扶握系统的受众乘客数量,从而提升立席乘客的稳定性与安全性。

(二)设计要素

地铁作为我国城市居民主要的交通工具,有着庞大的用户人群。因此,客室扶握系统的设计需要遵循人性化与通用性设计原则,多方面考虑用户需求,尽可能满足更加广泛的使用人群【5】。本次设计从人因要素与风格要素两方面进行考虑。首先,地铁列车客室功能件设计需要符合人机工效,保证其适用性与通用性。其次,需要考虑用户对造型风格、色彩风格、质感的倾向以及地铁客室整体视觉体验,从而提升扶握系统的用户体验。将地铁扶握系统设计要素归纳如表2所示。

(三)人因要素

人因要素是确保地铁客室扶握系统安全性与通用性的重要因素。由于扶握系统主要面向立席乘客,所以应该考虑立席乘客的多种使用情境,使优化后的扶握系统能够满足多种情境的使用。在优化设计过程中要考虑人因要素,并在设计之后进行人因适配验证。

扶握系统中扶杆与吊环的占比较大,其中纵向扶杆几乎不存在使用障碍,但乘客上方的横向扶杆与吊环由于高度问题会造一些使用问题,如果横向扶杆过高最则会造成身材较矮乘客因触碰不到而无法使用,如果横向扶杆过低则会造成身材较高乘客的碰头问题。对于横向扶杆的高度问题需要同时兼顾身材较矮及身材较高人群,使其能够保障不同身高乘客的使用需求。

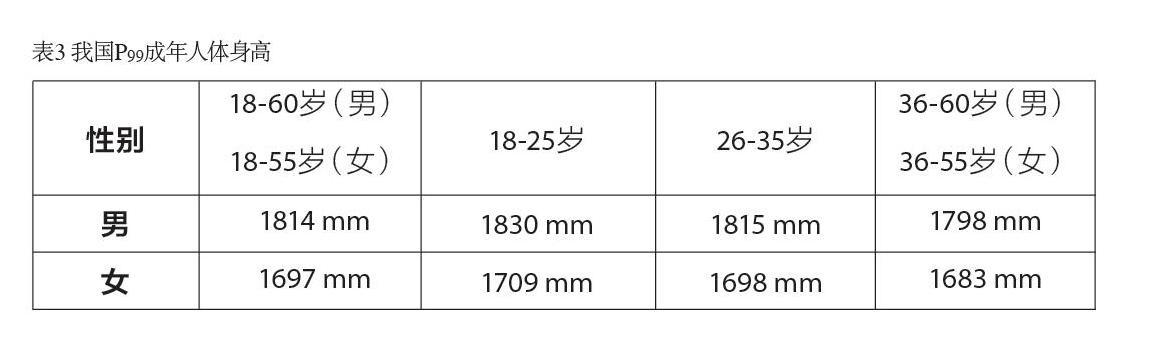

根据相关文献,得到我国不同年龄段人群P99成年人体身高,如表3所示[6]。不同年龄段P99男子的身高最大值为1830mm,那么乘客上方的横向扶杆需要设置需高于1830mm才能保证大部分人群不会因横向扶杆而碰头。相关研究表明,横向横杆的高度设置为1860mm,吊环高度设置为1710mm时,能够保障不同身高乘客的使用需求[5]。

(四)风格要素

地铁列车客室功能件设计风格需要考虑用户需求及视觉统一性,从而使地铁客室功能件能够满足用户需求,同时具有较好的视觉体验,提升列车客室用户体验。列车客室功能件设计风格需要根据用户的风格倾向进行设计;同时考虑地铁原有的视觉元素,例如地铁主题色,以此来提升地铁客室的视觉统一性与风格统一性。

风格要素用户需求采用网络问卷调查的方式进行获取,对风格要素中造型、色彩、质感3方面的用户需求进行调研,最终收集有效问卷226份,调查结果如表4所示。

造型方面,圆润型最受用户青睐,其次是流线型。有51.33%的受访用户偏向圆润型,24.34%的用户偏向流线型。调查结果显示,用户对于扶握系统造型更倾向圆润顺滑的造型,而对于硬朗造型的倾向性较低。

色彩方面,简约明亮的色调最受用户青睐,其次是暖色调。有40.27%的受访用户倾向简约明亮色调,27.88%的受访用户倾向暖色调。调查结果显示,用户更倾向明亮偏暖的色调。

质感方面,硅胶材质质感最受用户青睐,其次是皮质材质质感。有39.82%的受访用户倾向硅胶材质质感,27.88%的用户倾向皮质材质质感。调查结果显示,用户对于扶握系统质感更倾向软性材质质感。

通过调查得到扶握系统优化设计的风格要素建议,功能件造型方面应该采用圆润顺滑的造型;功能件及客室整体色调应该采用明亮偏暖的色调;功能件质感方面应该以软性材质质感为主。

三、优化设计

(一)扶握系统布局设计

通过调研发现原有的广州地铁6号线扶握系统在布局上存在不合理之处,由于座椅与靠背区采用对称形式的布局方式,坐席区与立席区过于集中,对乘客会造成一定不便,如图2(a)所示。因此,优化设计中将座椅与靠背区分开排布,优化后的座椅与靠背区排布方式较之前的排布方式更为离散,使得座椅与靠背区分布更加均匀,有利于平衡客室内乘客的分布,如图2(b)所示。同时,针对靠背立席区抓握功能件偏少的情况进行了改进,增加了靠背立席区横向扶杆的数量,将原来的单杆改为双杆,增大横向扶杆的受众人群,提升乘客的穩定性与安全性,如图2(b)所示。

(二)扶握系统功能件设计

在对广州地铁6号线列车客室扶握系统进行优化设计时,首先考虑扶握系统的人机工效、安全性与成本,其次考虑风格要素需求及整体视觉体验,优化设计效果图如图3所示。

造型方面,扶握系统中的扶杆、吊环、靠背均采用圆润顺滑的造型,增加扶握系统的温和感,同时降低乘客因磕碰受伤的风险。其中,所有扶杆的折角处均采用“圆角化”处理,防止出现尖锐的触点对乘客造成意外伤害;对门前立席区纵向扶杆采用多分形式设计,增加门前立席区纵向扶杆的受众人数与使用人数。吊环较之前的方案增大了吊环镂空口径,使用户更容易对其进行抓握。靠背较之前的方案增大了转折处的圆弧半径,使其更加圆润,更加友好。

色彩方面,广州地铁6号线列车客室及扶握系统整体配色以简约明亮的配色风格为主。对功能件设计中的色彩使用考虑广州地铁6号线主题色以及视觉统一性,其中列车客室扶握系统功能件优化设计的主色调采用紫红色,主色调取自广州地铁6号线主题色,以此提升广州地铁6号线地铁客室的视觉统一性。

质感方面,扶握系统材质的选择首先考虑成本与安全性。扶握系统中的横向扶杆与纵向扶杆均采用稳定性较好、刚度较大的不锈钢管。将不锈钢管的握扶区域表面处理成磨砂感,提升握扶区域的摩擦力及语义功能。在成本预算充足的情况下,建议参考调研结果将硅胶管套附着在不锈钢管的握扶区域,提升舒适感。吊环采用重量轻、易加工的PVC材质。靠背表面采用缓冲力较好的软性材料,提升舒适性,降低乘客因磕碰受伤的风险。

四、人因适配验证

(一)虚拟人仿真

地铁客室扶握系统优化设计之后需要进行人因仿真来验证其人因适配性,人因仿真是对制造系统进行人因适配的重要手段【7】。在进行地铁客室人因适配性验证时可以使用虚拟人仿真的方法,进行人因仿真时主要考虑功能件是否能与用户身体尺寸及相关动素有较好的耦合性。

对于一般工业产品,可选用P95与P5的人体尺寸作为产品尺寸上限、下限的依据,通常在仿真过程中选择P95成年男性身材与P5成年女性身材进行人因适配验证[5][6][8][9][10]。此次人因适配使用JACK软件中的虚拟人进行,以我国18~60岁男性及18~55岁女性人体尺寸为依据,虚拟人仿真数据如图4所示[5][6]。

(二)虚拟仿真过程

在仿真过程中对6种情境进行模拟仿真。情境一:靠背立席区站姿抓握情境仿真,此情景主要对靠背立席区的立席用户对乘客上方横向扶杆装置抓握是否存在抓握障碍进行验证,如图5(a)所示。情景二:座前立席区站姿抓握情境仿真,此情境主要对座前立席区的立席用户与坐席用户是否存动素冲突及立席用户抓握情况进行验证,如图5(b)所示。情境三:吊环抓握情境仿真,此情境主要对女性对吊环的抓握是否存在障碍进行验证,如图5(c)所示。情境四:门前立席区站姿抓握情境仿真,此情境主要对门前区多人对纵向扶杆抓握情况进行验证,如图5(d)所示。情境五:门前区站姿抓握情境仿真,此情境主要对门前区立席用户对车门左右两侧的扶杆装置握扶情况进行验证,如图5(e)所示。情境六:扶杆抓握情境仿真,此情景主要对客室内扶杆的抓握情况进行验证,如图5(f)。

验证过程中,男性、女性虚拟人均可正常抓握上方横向扶杆;女性虚拟人可以正常抓握吊环;男性虚拟人没有出现头碰到上方横向扶杆的问题;座前立席区立席用户与坐席用户未出现较为明显的动素冲突;门前立席区多分扶杆可以同时对多人进行使用。扶握系统功能件在验证过程中未发现明显的使用障碍及困难,可以判断扶握系统优化设计方案基本符合人机工效。

结语

扶握系统作为地铁客室重要组成部分,是立席乘客维持自身平衡的主要功能件,其对于保障立席乘客的安全性与稳定性有着重要影响。随着地铁已经成为我国城市居民主要的交通出行方式,地铁客室扶握系统设计变得越来越重要,怎样使扶握系统能够更好地保障立席乘客的稳定性与安全性,更好地满足用户使用需求已经成为了目前地铁客室设计中不可忽视的部分。目前地铁列车客室中的扶握系统还存在诸多问题需要被优化,本文对此采用“设计需求研究-优化设计-人因适配验证”的设计流程以广州地铁6号线客室扶握系统为例对其进行优化设计,整个设计流程涵盖痛点分析、人因要素分析、风格要素分析、人因适配验证,并以此使得优化设计方案最终取得了较好效果。后续还将继续开展地铁客室扶握系统对于用户动素疲劳的影响及地铁客室其他功能件优化设计研究。

基金项目:国家重点研发计划资助项目(2017YFB1201103-9,2017YFB1201103-10,2017YFB1201103-11,2017YFB1201103-12)。

参考文献

[1]城市轨道交通2018年度统计和分析报告[J].城市轨道交通,2019(04):16-34.

[2]何思俊,支锦亦,向泽锐,李然,闫磊.我国地铁列车工业设计研究进展[J].机械设计,2019,36(06):121-126.

[3]北京市规划委员会.GB50157—2013地铁设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[4]中華人民共和国建设部.CJJ/T114—2007城市公共交通分类标准[S].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[5]魏峰,徐伯初,支锦亦,董石羽.地铁客室乘坐设备人机功能尺寸设计[J].西南交通大学学报,2018,53(04):865-872.

[6]国家技术监督局.GB10000—88中国成年人人体尺寸[S].北京:中国标准出版社,1989.

[7]张晓冬,杨育,易树平,SCHLICKC,SCHMIDTL.制造系统人因仿真参考模型及若干关键技术[J].机械工程学报,2006(03):56-63.

[8]国家技术监督局.GB/T12985—91在产品设计中应用人体尺寸百分位数的通则[S].北京:中国标准出版社,1992.

[9]夏时洪,王兆其.虚拟人合成研究进展[J].中国科学(F辑:信息科学),2009,39(05):483-498.

[10]支锦亦,向泽锐,梁刚毅.面向轨道装备的可视化人因综合仿真分析平台研究[J].包装工程,2017,38(02):1-7.