县域尺度下扬子江城市群人口—经济空间格局演变研究

2020-04-16季成,叶磊

季 成,叶 磊

(南通大学地理科学学院,南通226001)

引言

新中国成立70年以来,随着区域发展战略的实施,我国各区域经济总量不断攀升,经济结构持续优化,区域发展差距总体呈缩小态势,区域发展取得辉煌成就。尽管如此,区域发展差异依然是区域协调发展所面临的重要问题,是经济学与地理学长期关注的热点之一,对区域差异的研究归根到底是对人口和经济的空间格局变化的研究。

经济的增长可以带动人口的集聚,而人口的集聚又可以推动产业的发展是国内外大多数学者的共识[1,2]。Adam认为人口的不断增长是一个国家和区域经济繁荣的象征,既是经济发展的原因又是经济发展的结果[3]。David采用人口基尼系数分析了美国区域经济发展差异问题,进一步从实证角度论证了经济—人口的高度空间异质性,这一趋势在上世纪五六十年代达到了顶峰[4]。国外亦有不少学者从经济地理学视角论述了区域不平衡现象,发现人口的数量、质量以及产业的聚合度会很大程度的影响区域的发展[5-7]。进入新千年后,国内很多学者结合中国国情从全国和区域两个尺度上对中国人口—经济的一致性展开了系统研究[8-10]。从全国尺度上来看,通过重心法分别绘制经济与人口的重心轨迹图,得出我国人口和经济空间布局存在一定的规律性,人口与经济发展的不协调会导致区域空间差异[11-13],在产业不断向核心地区集中的过程中,人口没有同步集中,造成了区域间产业与人口分布高度失衡[14-16]。从区域尺度上看,由于长三角地区城市经济重心的移动速度远超过人口重心的移动,使得本地区的人口—经济的分布在空间上呈现北高南低的态势[17,18];长株潭城市群的例证也表明经济要素的自由流动在本地区已基本实现,但是人口的自由流动尚未实现,这就使得人口—经济要素无法同时移动,变相加大了区域差异[19]。故而,增强人口与经济空间分布的匹配度是促进区域协调发展的重要一环,也是我国各级政府缩小区域差异的重要举措之一[20-23]。

综上所述,已有的研究尺度多集中在全国或省市,基于县域尺度的人口—经济差异研究还相对较少。为此,本文以扬子江城市群为例,从县域尺度出发,综合运用重心法、不一致指数及不均衡指数等方法,搜集2003~2017年各县市的常住人口、GDP、人均GDP等指标,对本地区的人口—经济空间格局演变过程进行系统分析与可视化。希冀在进一步丰富和完善区域经济发展理论体系及相关实证素材的基础上,为未来扬子江城市群协调发展政策的制定提供有益参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究区域

扬子江城市群是江苏省委于2016年为重塑江苏经济地理格局,促进“强富美高”新江苏建设提出的重要区域发展战略,主要包括沿江的八个城市,即南京、无锡、常州、苏州、镇江、南通、泰州和扬州。本文研究尺度为县域,因而还包括上述8个城市下辖的若干县市,研究单元共计29个。

1.2 研究方法

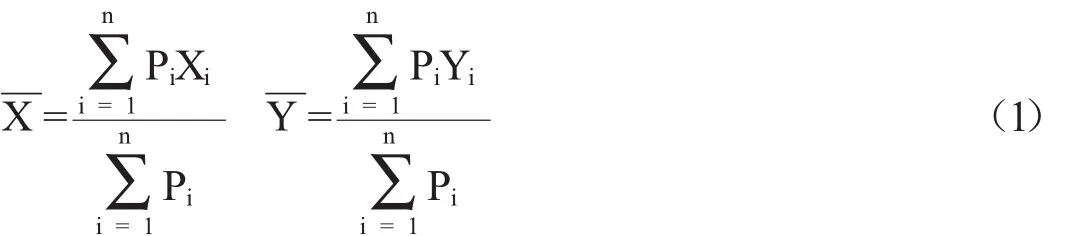

1.2.1 重心法。重心法用于表示区域中某种属性在区域中的分布状况以及发展趋势,本文用几何中心来测算人口与经济的空间分布状况,而重心在时间维上的变化,就表示了区域差异的动态演变过程。基本公式如下:

其中:X、Y为某指标分布区域的重心坐标,Xi、Yi为第i个评价单元的地理中心坐标,Pi为第i(i=1,2,3,…,n)个评价单元的指标数值。

1.2.2 不均衡指数。不均衡指数可以有效反映人口与经济要素之间的空间耦合关系,常被学者们用来研究区域人口与经济分布状况,其计算公式如下:

其中,n为研究单元数;Xi表示城市i的GDP占总量的比重;Yi表示城市i人口占总量的比重。E越小表明分布越均衡,反之越不均衡。

1.2.3 不一致指数。为了更直观表达区域人口与经济分布的不均衡状况,本文构建了人口—经济空间分布的不一致性指数。计算公式如下:

其中:POPit、POPt分别表示 i地区在t时刻的人口和人口总量;同理,GDPit、GDPt分别表示i地区在t时刻的GDP和GDP总量。BYZit越大,表明人口占比高。不一致指数大于1表示人口集中度高于经济集中度;反之,经济集中度高于人口集中度。

1.3 数据来源与处理

本文的研究数据主要来源于2003~2017年扬子江城市群各城市的统计年鉴。由于2008年以来扬子江城市群中部分城市的行政区划有所调整,因此本文在计算时统一以2017年扬子江城市群行政区划为标准,并将被合并地区的数据加总到上一级行政单元,如泰州将姜堰市调整为姜堰区,因此在计算时要将姜堰的数据合并至泰州市区。此外,南京市从县市尺度考虑,未下设独立的县级市,因此南京市按一个整体进行计算。

2 人口—经济空间分布格局演变过程分析

2.1 人口演变格局

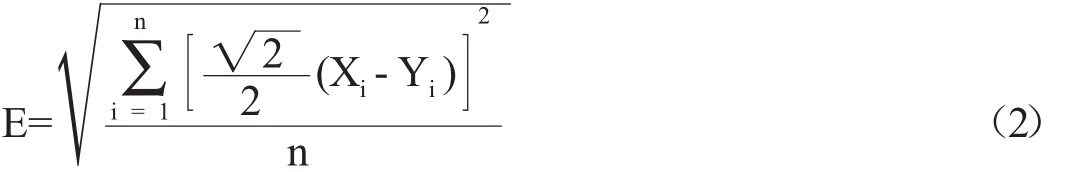

从总体上看,2003~2017年,扬子江城市群人口累计增长约17.6%,远高于同期全国7.4%的增幅,人口集聚的趋势十分显著。分时段来看,2003~2010年本地区人口增速相对较快,年均增速达1.9%,而2011~2017年人口增长速度逐渐趋缓,年均增速降至0.3%。如图1所示,从人口分布的空间格局上看,苏南地区始终是扬子江城市群的人口密集区,人口占比逐年提升,至2017年已达66.9%,相比较而言苏中三市的人口占比则缓慢下降,人口净流出的现象较为明显。分县区来看,2003~2007年,苏州和无锡(含所辖县市)人口增速较快,总量占比也相对较大,同期南通为人口的净流出地;2007~2013年,苏州市区和无锡市区的人口依然在快速集聚,占比分别增长了1.14和0.65个百分点,同期扬州(含所辖县市)的人口流出现象比较显著;2013~2017年,在本地区人口增速普遍放缓的前提下,南京、苏州、无锡和南通等发达城市的人口依然增长,特别是南通一改过去人口净流出的窘境,人口集聚的特征逐渐显现,南京在不断提升省会城市首位度的作用下,人口集聚速度领跑整个扬子江城市群,约为其他城市的9倍左右。

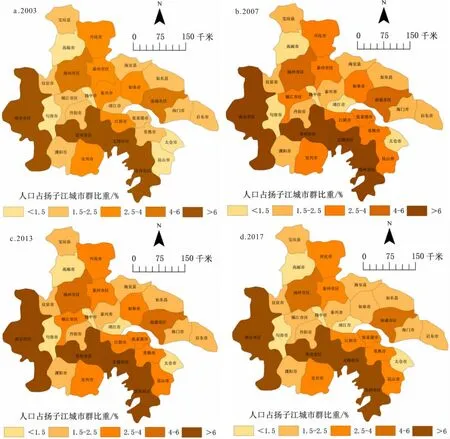

从重心演变格局看(图2),扬子江城市群的人口重心一直在 120°E(±0.02°)、31.95°N(±0.02°)徘徊,与几何中心(120.02°E,32.17°N)相比,人口重心偏向于南部,表明苏南是扬子江城市群人口高度密集区,且人口增长率重心偏向于南部地区。具体来说,2003~2004年、2006~2010年这两个阶段人口重心属于向东南方向偏移,即苏锡常地区人口增速较快,而2004~2006年、2010~2017年这两个阶段人口重心属于向西南方向偏移,即宁镇扬地区的人口增速较快。

图1 2003~2017年扬子江城市群人口分布演变过程

图2 2003~2017年扬子江城市群人口重心分布演变

2.2 经济演变格局

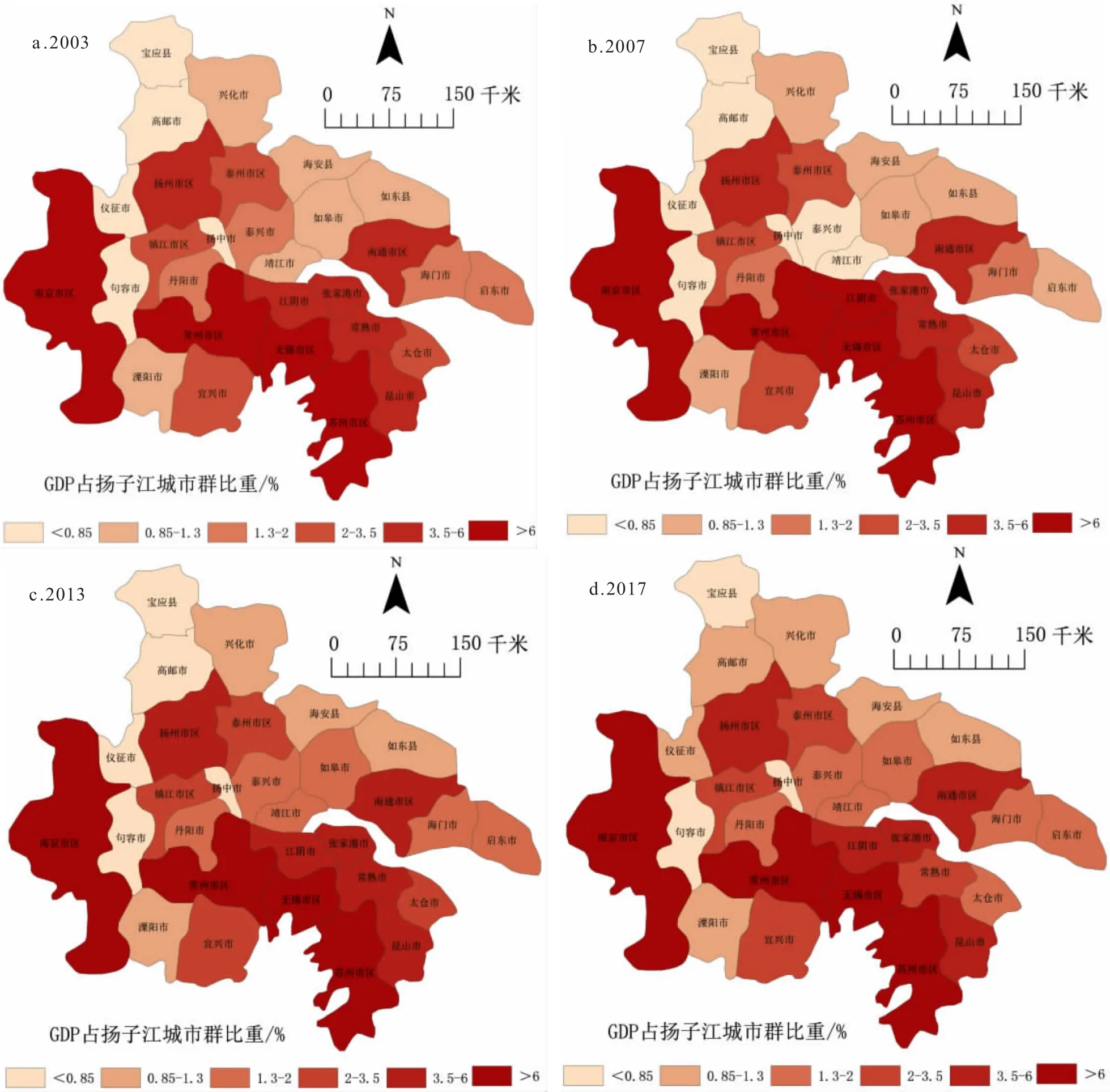

从总体上看,2017年扬子江城市群的GDP为67719.28亿元,为2003年的6.7倍,按现价GDP计算的年均增速快于全国平均水平约1个百分点。分时段来看,2003~2009年GDP增速缓步下降,年均增速累计下降了近五成;随后国家四万亿经济刺激计划的逐步落地,经济增速在2010年有过短暂回升,但其负面效应在随后的两三年开始显现,经济增速继续回落;而2015年以来,随着江苏“发力‘强富美高’推动经济高质量发展”战略的实施,经济增速平稳回升。如图3所示,从经济分布的空间格局上看,苏南地区始终是扬子江城市群的经济密集区,虽然随着苏中三市的快速崛起,GDP占比有所下降,但截至2017年其占比仍然高达74.1%。分县区来看,2003~2007年,整个扬子江城市群的经济分布格局未有大的变动;2007~2013年,扬子江城市群的经济分布格局开始出现变化,苏州和无锡的GDP占比快速下降,取而代之的是南京和南通GDP占比的快速提升;2013~2017年,上述变化趋势进一步强化,截至2017年南京的GDP占比已提高至17.3%,较2003年大幅提高了1.6个百分点,同期南通也提高了1.4个百分点,而苏州和无锡则分别下降了2.3和3.4个百分点。南京首位度的快速提升与南通长三角北翼经济中心价值均得到了充分体现。

图3 2003~2017年扬子江城市群GDP分布演变过程

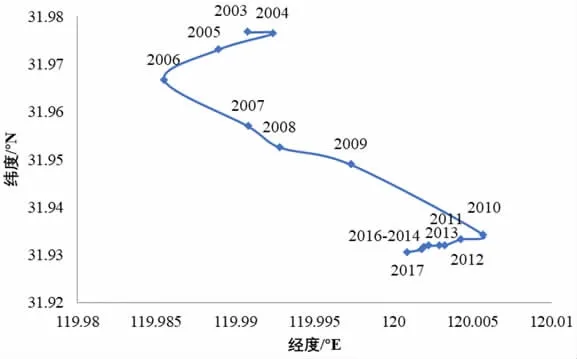

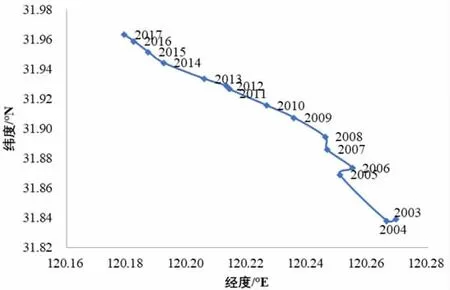

从重心演变格局看(图4),扬子江城市群的经济重心一直在 120.07°E(±0.1°)、31.90°N(±0.06°)徘徊,与几何中心(120.02°E,32.17°N)相比,经济重心始终偏向东南部,表明苏锡常地区始终是扬子江城市群的经济核心。但2003~2017年经济重心展现出“总体由东南向西北方向移动,且南北方向移动更快”的变化趋势,进一步说明随着扬子江城市群的深度发展,以南京为核心的南京都市圈逐渐成为本地区经济增长的领先地区。

2.3 人口—经济空间格局的差异化演变

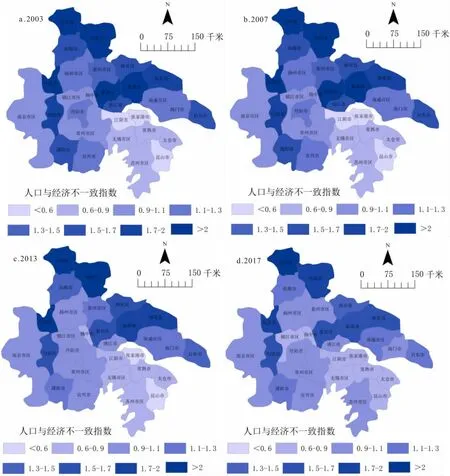

基于公式2计算得出扬子江城市群2003~2017年的区域不均衡指数,结果显示本地区的不均衡指数在研究时段内稳步下降,由期初的4.0426降为期末的1.6192,年均降幅为6.3个百分点,表明扬子江城市群的区域发展均衡。由于区域非均衡发展现象很大程度上源于人口—经济的非均衡,为此拟从该维度出发进一步探究扬子江城市群各地级市的人口—经济空间差异格局演变。基于公式3,分别计算各城市的不一致指数,并通过ArcGIS进行可视化,具体见图5。

由图5可知,从空间格局上来看,人口—经济不一致指数存在着显著的空间差异,具体表现为苏南地区多为经济聚集超前于人口聚集(即GDP占比高于人口占比),以苏州、无锡和南京最为典型;而苏中地区多表现为人口聚集超前于经济聚集(即人口占比高于GDP占比),以南通和扬州较为典型。从演变过程来看,可分为三种类型:①持续下降型。以苏中三市为代表,它们的不一致指数在研究时段内不断下降,但截至期末仍高于1,说明上述三市的人口集中度依然高于经济集中度,但人口占比增速显著小于GDP占比增速;②持续上升型。以无锡和苏州为代表,它们的不一致指数在研究时段内不断下降,但截至期末仍低于1,说明上述两市的经济集中度依然高于人口集中度,但GDP占比增速显著小于人口占比增速;③波动型。以南京、常州和镇江为代表,它们的不一致指数在研究时段内在1(±0.2)范围内来回摆动,截至期末南京和常州略小于1,镇江略大于1,说明上述城市GDP占比增速与人口占比增速并不是同方向变化。

究其演变原因,笔者认为伴随着“一带一路”、“长江经济带”和“长三角一体化”等三大国家战略在扬子江城市群的叠加,交通一体化建设一马当先,在此基础上各城市都在寻找自己的发力点,如智能制造、新能源、新材料、生物医药、机械装备等,随之而来的是各城市力度空前的“引人大战”。提升南京省会城市首位度也已成为共识,未来相当长一段时期南京的人口集聚度与经济集聚度会领跑整个扬子江城市群;扬州、镇江全面融入南京都市圈,其人口集聚度会保持相对稳定,而经济集聚度会有一定程度的提升;苏州和无锡则因经济重心西移,其经济集聚度将会在未来一段时期内缓速下滑至某个合理区间,而发达的经济水平、优越的生活环境、良好的区位优势依然会吸引相当一部分人口集中;常州和泰州则是努力向苏锡靠拢,带来经济集中度提升的同时,人口集中度则会逐步下降;南通因其“长三角北翼经济重心”的特殊定位,经济发展前景广阔,其经济集中度会有一个较大幅度的提升,但基于其庞大的人口基础数与历史原因,人口集中度还会低速下滑。总体上讲,整个扬子江城市群人口—经济空间格局逐渐朝着均衡方向迈进。

图4 2003~2017年扬子江城市群经济重心分布演变

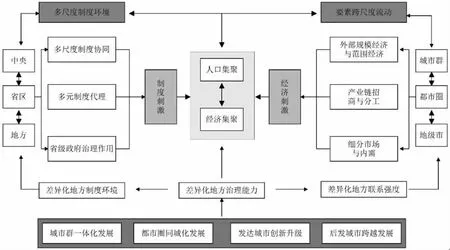

3 人口—经济空间分布格局演变机制探究

经济全球化与经济新常态下扬子江城市群区域发展的诸如经济结构调整、空间布局优化、高质量发展等一系列问题处于人口—经济空间格局的变化影响之中。早期的“分权化—地方化”在一定程度上可以体现“人口—经济”空间格局演变特征,但未能清晰地从尺度层面勾勒出省域—区域—地方之间连续的复杂关联机制。在演化经济地理学视角下,区域发展中的“人口—经济”空间格局演变机制研究应体现出对要素跨尺度流动、制度多尺度联系的共同关注,方可从更深层面理解新时期以“人口—经济”空间格局演变为表征的区域高质量发展内涵(图6)。

新时期扬子江城市群人口—经济集聚的主要是经济刺激和制度刺激共同作用的结果。从经济刺激维度来看,随着“地级市—都市圈—城市群”尺度的升级,它们在外部规模经济、产业链分工和细分市场划分方面均存在差异化的表现。如南京,就其自身而言它所要考虑的是如何最大可能实现经济的转型发展,实现重化产业向智能制造、新能源、现代通讯方向的转轨,为了实现上述目标它有需要进一步上升至南京都市圈甚至

图5 2013~2017年扬子江城市群人口与经济不一致指数空间分布

图6 “人口—经济”空间格局演变的可能机制

是扬子江城市群的层面,多维度、广地域重构其产业结构,而这些现象的直接标准就是人口—经济要素的城市间重新配置。从制度刺激维度来看,随着“地方—省区—中央”尺度的跃升,它们在制度协同、制度代理和省政府作用发挥方面均存在差异化的表现。如苏州,就其自身而言它所要考虑的是如何协同市区及其下辖县市的关系,使其做出的一系列决策部署得以最快速度落地。而当其需要落实扬子江城市群乃至苏南自主创新示范区等省级或国家级的战略时,其不仅要落实有关制度,更肩负着相关制度创新与可复制制度推广等重任。因而,不同的城市,因其行政级别、城市功能、区位特征等的差异,使其在地方治理能力上表现出显著差别,进而影响到地方制度环境和地方联系强度等领域,使各城市的吸引力呈现出高低之别。

4 主要结论

4.1 2003~2017年扬子江城市群人口集聚的趋势十分显著,研究时段内人口累计增长约17.6%,其中苏南地区是本地区人口的重要集聚区,尤其是南京在近五年内人口集聚速度领跑整个扬子江城市群,与人口重心偏西的结论一致。而经济空间分布的趋势有所改变,传统的经济中心苏州和无锡逐步让位于南京和南通,突出表现在各城市GDP占比上,与经济重心偏向西北的结论一致。

4.2 总体上看,扬子江城市群的不均衡指数在研究时段内稳步下降,由期初的4.0426降为期末的1.6192,表明本地区的人口—经济均衡度在逐渐提高。而不一致指数的计算结果进一步将本地区的8个城市划分为持续下降型(扬泰通)、持续上升型(苏锡)和波动型(宁常镇)。变化原因可能是各城市依托各自的比较优势寻找最有利于自身发展的着力点,因而在提升整体人口—经济空间均衡度的同时,各城市的人口—经济比较相对差异化。

4.3 本文试图从演化经济地理学视角勾勒出体现要素跨尺度流动、制度多尺度联系的“人口—经济”空间格局演变机制。笔者认为因其行政级别、城市功能、区位特征等的差异,使不同城市在地方治理能力上表现出显著差别,进而影响到地方制度环境和地方联系强度等领域,从而使各城市的发展潜力与人口吸引力呈现出显著的空间差异。为此,努力提高地方政府治理体系和治理能力的现代化是影响未来本地区科学合理的人口—经济空间格局形成的重要影响因素。

4.4 本文对扬子江城市群人口—经济空间格局的研究仍然是基于传统的统计数据,对于关系数据引入后是否依然可以得出上述结论还有待进一步研究。与此同时,对人口—经济空间分布格局演变机制的探究可能还比较片面、不够深入,未来还应更多的从市场主体、制度环境和新兴业态等角度深化该机制的探讨。