支架精显技术在支架辅助动脉瘤栓塞复查患者中的应用

2020-04-16陆爽爽陈佳俊刘英涛

陆爽爽 洪 泳 陈佳俊 应 均 刘英涛 徐 强

颅内动脉瘤的形成是由于多种因素造成的颅内动脉壁结构及血流动力学的改变,是引起蛛网膜下腔出血的常见原因[1]。随着医学科技的发展,介入治疗成为动脉瘤栓塞的另一选择,目前介入疗法已成为公认的首选非手术治疗手段之一。支架精显技术,又名增强C臂CT技术,是目前较先进的DSA仪器所具备的一项功能,其能够模拟CT扫描后,经后处理得到类似于CT的重建图像,目前在介入众多领域发挥重要作用[2-3]。它同时兼顾了旋转血管造影技术和三维血管重建技术,已经在颅内血管介入领域越来越多地被考虑和使用。本文对支架精显技术与超选择性脑血管造影在支架辅助动脉瘤栓塞患者复查中的应用进行了分析讨论。

方 法

1. 对象与介入器材

收集本院2017年6月至2018年6月收治的支架辅助动脉瘤栓塞患者32例,均为复查患者。其中复发患者5例,27例未复发患者。男性11例,女性21例,男女比例为 1.9:1。平均年龄为 53.20±10.99 岁。

介入诊断和治疗器材包括方法一应用西门子Artis zeego型平板单向C型臂DSA机(配备syngo图像处理工作站、LF高压注射器和非离子型对比剂(优维显370mgI/ml);方法二应用Philips公司FD20型平板单向C型臂DSA机(配备Xtra Vision图像处理工作站)、EF高压注射器和非离子型对比剂(优维显370mgI/ml)。

2. 方法

2.1方法一:行超选择性脑血管造影。以Seldinger技术穿刺右股动脉,置入血管鞘后,由高压注射器经动脉使用造影导管在病变血管行正、侧位、术中工作角度造影。

2.2方法二:运用前期动物实验获得的经验,由高压注射器经静脉注射对比剂(优维显370mgI/ml)。操作平台选用Philips公司FD20型平板单向C型臂DSA机,预先将150ml优维显370mgI/ml对比剂抽送至高压注射器套管内备用。患者平躺于检查床,由培训过的护士由手部留置18G留置针,手动注入5~10ml对比剂观察皮肤及静脉远端有无渗出导致的肿胀及条索装的静脉炎;高压注射器接连接管后排气,对患者进行无创血压、心电图及血样饱和度的监测。介入科医生先行对位(常规头颅侧位片),技术样设置高压注射器参数:每秒5ml,总量45秒,延迟0妙,并将采集帧数设置到每秒1帧,进行DSA曝光采集。观察二维DSA减影图像,待颈动脉虹吸段血管充盈佳时,即得出该患者的颅内动静脉循环时间,得出图像幅数=循环时间=延时秒数。医生操作C臂,对头颅正侧位(将支架作为正侧位片的中心,进行对位),技术员选择参数(Head Xper CT),选择Application=Head Xper CT,Procedure=Xper CT HiRes Cran Stent;FOV=22cm; 设 置 高 压 注射器参数:每秒4ml,总量=80ml,再设置arrival time(arrival time=循环时间);20秒旋转采集;旋转角度220o,10o/s。经C臂CT采集后,经XtraVision三维工作站对所得的容积图像进行重建。经由2名主任医生,1名副主任医师作为咨询对象,根据患者局部血管构筑、支架形态、弹簧圈三个方面的清晰度予以评级。弹簧圈清晰是指有能清晰的看清弹簧圈有无压缩、变形;支架形态清晰是指能清晰的看清支架有无贴壁和再狭窄的情况;血管构筑是指载流动脉显示清晰。三个方面均清晰评级为A级,二个方面清晰为B级,一个方面清晰为C级,三个方面均不清晰为D级(表1)。

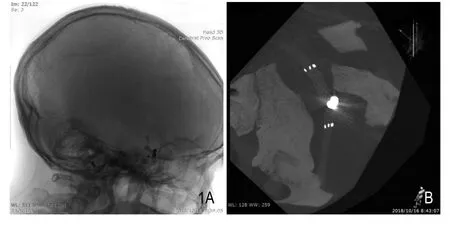

图1 男53岁,动脉瘤支架辅助栓塞术后复查。A.术中工作角度造影;B.中动脉瘤无明显残留与复发,支架形态良好,与血管壁紧密贴合。

结 果

1. 观察超选择性脑血管造影与支架精显技术静脉注射对比剂后分级情况

超选择性脑血管造影A级25例,B级7例。增强C臂CT技术静脉注射A级23例,B、C、D级共9例。通过卡方检验,P<0.05。

表1 比较方法一与方法二的分级情况

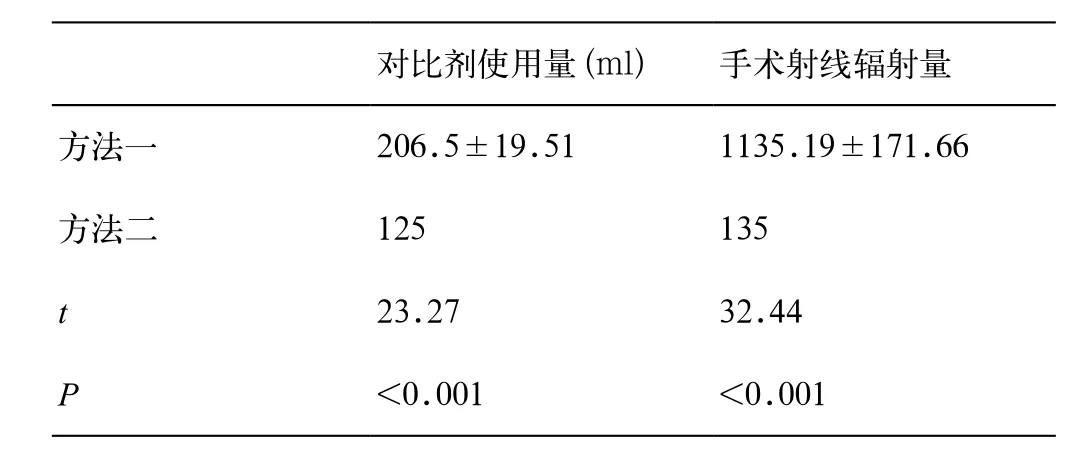

表2 两种方法的对比剂使用量和辐射剂量

2.比较两种方法对患者的创伤和并发症、对比剂使用量以及手术射线辐射剂量

方法一有4例出现并发症,方法二则为1例,两者未见显著性差异(连续校正χ2=0.87,P>0.05)。而对比剂用量和辐射则有明显差异,方法二明显少于方法一(表2)。

讨 论

支架精显技术是DSA旋转技术与计算机重建技术相结合的产物,它是利用C形臂旋转运动和平板探测器同步采集数据,计算机重建形成CT影像[4]。在X线利用率及重建影像的空间分辨力、各向同性等方面有着极大的优越性[5]。①平板DSA机C型臂三维旋转采集数据,旋转速度为40o/s、20o/s、10o/s (1o约等于0.01745弧度,1弧度约等于57.3o)帧频为30FPS,分别可提供150、300、600个视图,使用更多视图可改进对骨骼和软组织的显示[6];②采用三维血管造影模式,以20o/s旋转扫描,在三维血管造影的同时获得融合有血管影像的CT图像。将获取的原始图像传送至图像处理工作站作后处理,可得到多平面重组(MPR)、容积重建(VR)、最大密度投影(MIP)和表面遮蔽显示(SSD)等效果。C臂CT除了可提供常用的轴状位、矢状位图像外,还可需要获得任意角度的重建图像[7]。

颅内动脉瘤是由脑动脉壁局部先天性缺陷或腔内压力上升引起,可发生于任何阶段,以中老年群体多见。超选择性脑动脉造影是脑血管疾病复查的常规有效办法,但由于对患者存在着不小的损伤,大部分患者存在一定的抵触情绪,甚至也有患者为此不愿意接受复查。而支架精显技术的出现,为复查患者带来了福音。他能利用静脉注射对比剂的方式代替超选择性脑血管动脉造影术获得脑部血管动脉影像,这样显著减少了患者的创伤及术后并发症。超选择性动脉造影常见的并发症有:①局部血肿;②空气、小粒异物注入致脑栓塞、血栓形成,引起偏瘫、失语,意识不清等;③脑血管痉挛:会引起短暂性失明;④刺激反应:癫痫、暂时性黑矇、失语和精神症状;⑤过敏症状:对比剂引起局部及全身过敏症状。本研究中出现4例并发症分别是3例局部血肿和1例脑血管痉挛。经静脉也发生了一例并发症,原因是患者局部血管破裂,导致对比剂外渗。统计学比较后,支架精显技术的并发症发生率与超选择性脑血管造影的并发症无差异,但是超选择性脑血管造影并发症的发生率是12.5%,而支架精显技术的并发症是3.1%,统计学上无差异也有可能与样本量不足有关。支架精显技术对比剂的使用量小于超选择性动脉造影对比剂的使用量,有统计学意义。除此之外,支架精显技术的射线辐射剂量比超选择性动脉造影小,在统计学上有显著意义,不仅能减轻患者射线的辐射量,对医生来说也是福音,具有很高的临床意义。

随着多种治疗颅内动脉瘤的技术出现:双支架置入技术、覆膜支架及不同材料与支撑臂支架等的应用,对图像的要求也越来越高。因颅内血管直径小,走行迂曲的解剖特点,所以在颅内支架的设计要求是支架外形小、顺应性高、可跟踪性佳及径向支撑力要好。再加上支架与颅内结构的叠加,在普通透视下不仅可视程度受到了限制,而且在造影图像中几乎不能被识别,即使在高分别率CT图像中也仅能得到隐约可见的支架图像[8]。支架精显技术能对横断面、冠状面和矢状面3个位置的图像进行分析,而且利用对比剂经过静脉获得脑部血管动脉期的影像,明确了支架在辅助动脉瘤栓塞时,支架与动脉瘤颈、支架和栓塞弹簧圈之间的联系[9],显示支架走行情况,展开是否完好以及支架及血管壁的关系。除此之外,对动脉瘤栓塞的致密度也能有很好的体现。所以,对支架辅助动脉瘤栓塞的患者便有很高的临床价值。经过研究显示,支架精显技术对支架辅助动脉瘤栓塞患者与超选择性脑血管造影技术一致,也证实了支架精显技术可以很好地显示动脉瘤的形态及支架情况。支架精显技术不仅能减少患者的创伤、减低并发症的发生率,更能减少患者的住院天数,甚至无需住院,缓解了因床位紧张所带来的医患矛盾,增加了患者的满意度。