劳工的力量:“力量来源分析方法”的发展及其挑战①

2020-04-14斯蒂芬舒马茨卡曼路德维格爱德华韦伯斯特

斯蒂芬·舒马茨 卡曼·路德维格 爱德华·韦伯斯特

刘建洲(译)

近二十年来,劳工研究不再将劳工视为过去的产物,而是通过强调组织化劳工的战略行动能力的方法,重新焕发出活力。这一关于工会革新研究的新分支,聚焦劳工的组织策略创新、新的参与形式以及全球劳工运动,挑战了组织化劳工处于普遍衰落状态的叙事话语。②Turner,R.,H. Katz and W. Hurd (eds.) (2001) Rekindling the Movement: Labor’s Quest for Relevance in the 21st Century. Ithaca,NY:ILR Press;Clawson,D. (2003) The Next Upsurge: Labor and the New Social Movements. Ithaca,NY:ILR Press;Milkman,R. (2006) L.A. Story: Immigrant Workers and the Future of the US Labor Movement. New York: Russell Sage Foundation;Agarwala,R. (2013) Informal Labor, Formal Politics, and Dignified Discontent in India. New York:Cambridge University Press;Murray,G. (2017) Union Renewal: What Can We Learn from Three Decades of Research?Transfer: European Review of Labour and Research,23(1): 9-29.研究的关注重点,不再是劳动关系的制度环境或全球化等重大趋势对劳工的总体影响,而是劳工应对各种新挑战与不断变化的环境做出的战略新选择。在关于工会革新的众多讨论中,劳工的“力量来源分析方法”(power resources approach,PRA),成为一种颇具启发性的研究框架。该方法的前提和基础在于:有组织的劳工能够成功地动员各种力量和资源,来维护自己的权益。该研究方法极大地影响了学者研究工会复兴和劳资冲突问题的方式,世界各国的研究者开始将工会革新看成是工会组织使用各种力量资源建设新工会的一个过程。①Von Holdt,K.and Webster,E.(2008) Organising on the Periphery: New Sources of Power in the South African workplace. Employee Relations,30(4):333-354;Chun,J.J. (2009) Organizing at the Margins. The Symbolic Politics of Labor in South Korea and the United States. Ithaca,NY:ILR Press;Dörre,K.(2010a) Überbetriebliche Regulierung von Arbeitsbeziehungen. In Handbuch Arbeitssoziologie,edited by F.G.Böhle,G.Voß and G.Wachtler. Wiesbaden:Springer;McCallum,J. (2013) Global Unions, Local Power:The New Spirit of Transnational Labor Organising. Ithaca,NY:ILR Press;Lehndorff,S.,H. Dribbusch and T. Schulten (2017) Rough Waters. European Trade Unions in a Time of Crises.Brussels:ETUI;Ludwig,C. and E. Webster (2017) Changing Forms of Power and Municipal Workers’ Resistance in Johannesburg. In Southern Resistance in Critical Perspective:The Politics of Protest in South Africa’s Contentious Democracy,edited by M. Paret,C. Runciman and L. Sinwell. Abingdon:Routledge;Xu,H. and S. Schmalz (2017) Socialising Labour Protest:New Forms of Coalition Building in South China. Development & Change,48(5):1031-1051.

基于这一方法的许多研究成果,是学者和工会活动家之间密切合作的产物。有鉴于此,可以将其理解为“有机的公共社会学”的一种实践形式。在这一过程中,社会学家与积极的本地工会成员甚至是反公众分子(counter-public),建立了密切联系。②Burawoy,M. (2005) For Public Sociology. American Sociological Review,70(1):4-28;Carr,E.H. (1968)Nationalism and After. London:Macmillan;关于试图重新定义和推翻公共社会学的相关论战,参见Lozano,A.A. (2018)Reframing the Public Sociology Debate;Towards Collaborative and Decolonial Praxis. Current Sociology,66(1):92-109.《全球劳工杂志》2018年第2期刊载的部分文章构成了相关争论的一部分。这些论文是国际研究项目“转型中的工会”的重要成果,该项目由德国弗里德里希·艾伯特基金会于2015年春季发起,旨在识别和分析不同世界地区的工会革新形式。这些论文都借鉴了劳工的“力量来源分析方法”,来审视工会革新的过程。本文介绍了该方法作为一种分析工具的发展历程及其基本原理。首先,我们描述了力量来源分析方法的起源;其次,我们对这些文章如何从不同角度使用该方法进行了介绍;再次,结合文章分析应用力量来源分析方法时应当考虑的战略环境;最后,讨论在不稳定国家和发达国家的边缘化社会,如何动员劳工力量等问题。

一、工会“力量来源分析方法”简史

“力量来源分析方法”(PRA)起源于20世纪60年代末70年代初期,它“重新发现阶级”并将其作为一种分析范畴,成为左翼学者和社会活动家的一种动员和组织原则。劳资冲突的重新出现、新左派的崛起和学生运动,粉碎了“意识形态论终结”的论断(这一论断挑战了多元主义、新法团主义和正统马克思主义的霸权)。虽然阶级理论的成长是一种全球性的现象,劳工的力量来源分析方法所采取的形式,却受到了不同历史和社会背景的深刻影响。

在欧洲,沃尔特·科皮(Walter Korpi)很早就阐述了欧洲福利国家政治舞台上出现的利益冲突,可以被视为一种民主的阶级斗争形式。在美国,奥林·怀特(Erik Olin Wright)引介了一种马克思主义阶级理论的复杂版本,并成为PRA发展史上的关键人物。美国的社会运动研究,也对力量来源分析方法产生了间接影响。与力量来源的概念类似,资源动员方法假定动员取决于运动者获取、积累集体资源的能力以及在集体行动中利用这些资源的能力。①McCarthy,J.D. and M.N. Zald (1977) Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. American Journal of Sociology,82(6):1212-1241.20世纪70年代和80年代,阶级理论和工人主体理论在半工业化国家脱颖而出。这些国家出现了新的工人激进行动和新的工会形式,劳工的行动超越了集体谈判的范围,开始积极参与政治领域和社区领域的各种议题。这些新出现的工会形式,克服了工人阶级社区缺乏社会基本组织等困境,挑战了巴西、南非、菲律宾和韩国等国家的权威统治。

这一波的工人激进运动被贴上“社会运动工会主义”的标签,因为它使工会作为劳工运动的正式组织与社会运动中行动的松散网络之间的界限变得模糊不清。②Webster,E.(1988) The Rise of Social Movement Unionism: The Two Faces of the Black Trade Union Movement in South Africa.In State,Resistance,and Change in South Africa, edited by P.H. Frankel,N. Pines and M. Swilling. London and New York: Croom Helm;Lambert,R. (1990) Kilusang Mayo Uno and the Rise of Social Movement Unionism in the Philippines. Labour and Industry,3(2-3):258-280;Seidman,G.W. (1994) Manufacturing Militance: Workers’Movements in Brazil and South Africa,1970-1985. Berkeley,Los Angeles and London:University of California Press;Moody,K.(1997)Workers in a Lean World: Unions in the International Economy. London and New York:Verso;Gray,K. (2006)“Social Movement Unionism”as a Response to Neo-liberal Restructuring: The Case of the South Korean Labour Movement. Paper presented at the International Sociological Congress,RC44,Durban,22 March 2006.在20世纪90年代,“社会运动工会主义”的概念流传到北半球,学者们用它描述美国的工会复兴运动。③Lipsig-Mumme,C. and E. Webster (2012) Reconnections: Labour Sociologies in a Globalising Era. In Sociology Today: Social Transformations in a Globalising World,edited by A. Sales. London: Sage.当时,大多数发达国家的有组织劳工数量处于下降态势。自20世纪70年代后期以来,随着全球化的兴起和工作的日益不稳定及网络化,劳工运动的整体背景发生了巨变。④Munck,R.(2002) Globalisation and Labour: The New“Great Transformation”. London:Zed Books.工会密度(工会成员占劳动力的比例)迅速下降。例如,美国在1980年至2000年从20.9%下降到11.9%,法国则从18.3%骤减至只有7%。⑤Mayer,G.(2004) Union Membership Trends in the United States. https://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=key_workplace (accessed 28 May 2017);Visser,J. (2016) ICTWSS Database.Database on Institutional Characteristics of Trade Unions,Wage Setting,State Intervention and Social Pacts in 34 Countries between 1960 and 2012.Version. 5.1.Amsterdam. http://www.uva-aias.net/en/ictwss (accessed 30 May 2017).正是在这种背景下,第二波关于劳工力量的讨论开始了,PRA的基本概念由奥林·怀特和贝弗里·西尔弗(Beverly Silver)创建,其中的两个概念——结构性力量(structural power)指劳工在经济体系中的地位所产生的力量,而结社力量(associational power)则来源于集体政治组织或工会组织所产生的力量——为讨论劳工力量的来源奠定了基础。在接下来的十年中,来自世界不同地区的学者,将上述概念加以创新并运用到力量来源分析方法中去。美国和南半球的研究者,将象征力量(symbolic power)这一概念加入到力量来源分析方法中;他们认为,那些仅仅拥有有限结构力量的工人,能够通过“借助文化和公共领域关于价值的争论”,来弥补结社力量的不足。①Chun,J.J.(2009) Organizing at the Margins. The Symbolic Politics of Labor in South Korea and the United States.Ithaca,NY:ILR Press.遵循类似的推理逻辑,来自南非的研究人员认为,非正规部门的工人能够通过街头抵制或工会与社会运动的联合行动,动员自己的后勤力量(logistical power)而不是在行动中依赖结构力量。来自德国的研究人员,分析了制度在劳工力量中的作用,认为有组织的劳工可以利用制度化的力量资源(如制度规定的劳动权利和制度化对话机制);即便是在结构力量与结社力量都被削弱的情况下,劳工都可以依靠这种力量源泉。②Dörre,K.,H.Holst and O. Nachtwey (2009) Organizing-A Strategic Option for Trade Union Renewal?International Journal of Action Research,5(1):33-67;Urban,H.-J.(2013) Der Tiger und seine Dompteure: Wohlfahrtsstaat und Gewerkschaften im Gegenwartskapitalismus. Hamburg:VSA;Schmalz,S. and K. Dörre (eds.) (2013) Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen,innovative Praktiken,internationale Perspektiven. Frankfurt and New York:Campus.除了上述关于劳工力量性质的争论,加拿大学者认为,动员个体的力量资源需要特定的能力。③Lévesque,C. and G. Murray (2010) Understanding Union Power: Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity. European Review of Labour and Research,16(3):333-50.;Lévesque,C. and G. Murray (2013) Renewing Union Narrative Resources. How Union Capabilities Make a Difference. British Journal of Industrial Relations,51:777-796.总的来说,这些讨论产生了大量不同的劳工力量来源研究路径,深化了我们对特定类型劳工力量来源的认识,为研究这些力量来源如何相互联系奠定了基础。④Chun,J.J.(2009) Organizing at the Margins. The Symbolic Politics of Labor in South Korea and the United States.Ithaca,NY:ILR Press;Lévesque,C.and G.Murray (2010) Understanding Union Power: Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity. European Review of Labour and Research,16(3):333-350;AK Strategic Unionism (2013) Jenaer Machtressourcenansatz 2.0. In Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen,innovative Praktiken,internationale Perspektiven,edited by S. Schmalz and K. Dörre. Frankfurt and New York: Campus;Gumbrell-McCormick,R. and R.Hyman (2013) Trade Unions in Western Europe: Hard Times,Hard Choices.Oxford and New York:Oxford University Press;McGuire,D.(2014) Analysing Union Power,Opportunity and Strategic Capability:Global and Local Union Struggles. Global Labour Journal,5(1):45-67;Brookes,M. (2015) Power,Labour,and Globalization:How Context-Appropriate Strategies Help Transnational Labour Alliances Succeed. In Labour and Transnational Action in Times of Crisis,edited by A. Bieler,R.Erne,D. Golden,I. Helle,K. Kjeldstandli,T.Matos and S. Stan.Lanham,MD: Rowman & Littlefield.

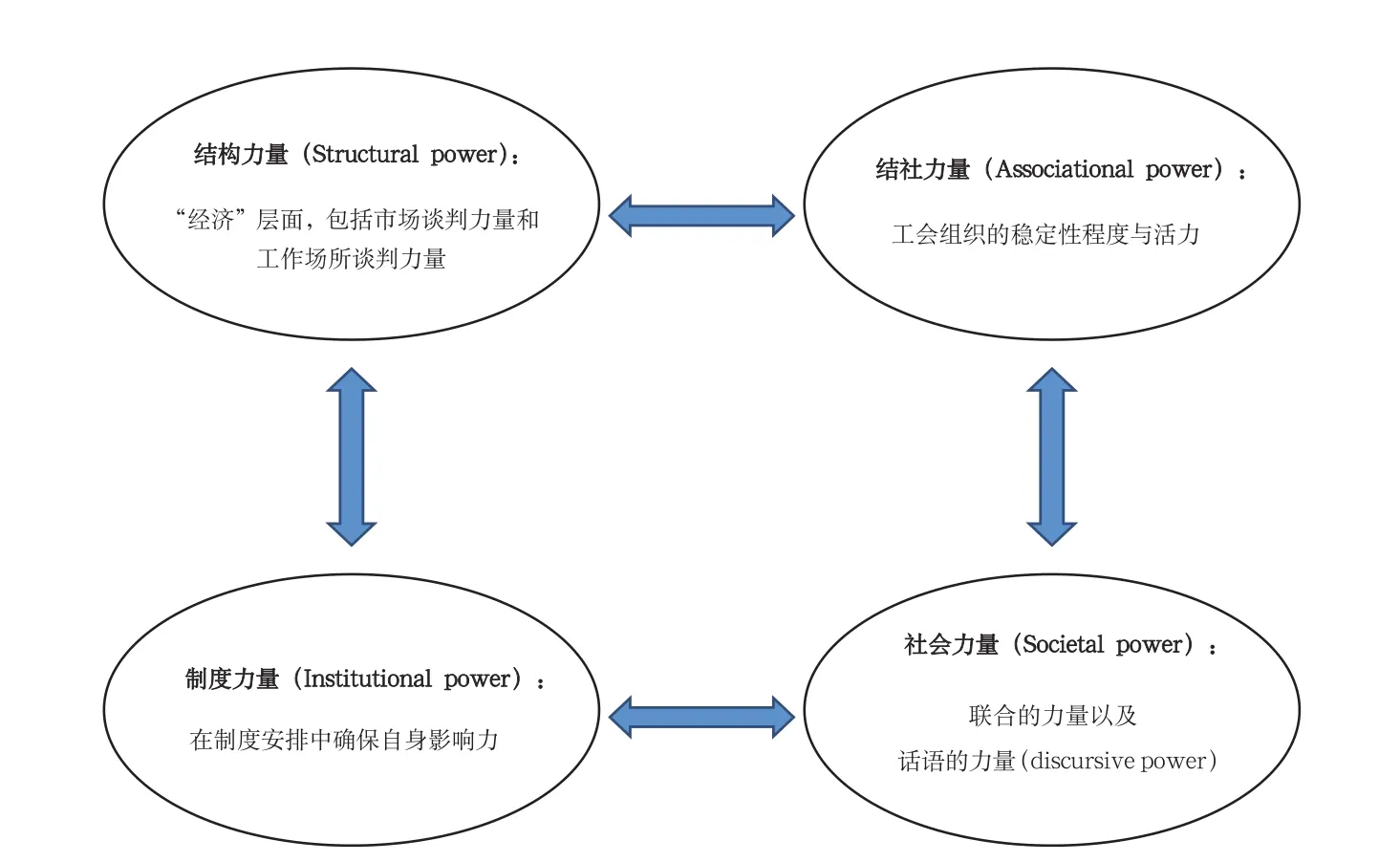

二、劳工的力量及其来源

下文中关于劳工力量来源的概念化方式,借鉴了上述研究的成果。制度力量和社会力量这两个劳工力量的来源是对怀特和西尔弗最初提出的劳工力量两个基本来源的拓展。这四种劳工力量来源之间的关系复杂,有时相互冲突,并不能简单地将它们理解为一种相加关系。⑤AK Strategic Unionism (2013) Jenaer Machtressourcenansatz 2.0.In Comeback der Gewerkschaften? Machtressourcen,innovative Praktiken,internationale Perspektiven,edited by S. Schmalz and K. Dörre. Frankfurt and New York:Campus.此外,几乎不可能同时推进所有四个方面的力量来源。因此,对于提升工会的自信心而言,重要的并非力量来源的丰富程度,而是上述力量来源的发育程度及特定的组合方式。在下文中,我们概述了该方法的主要特征及其应用示例(见图1)。

图1 工会的力量来源

力量来源分析方法建立在这样一个基本前提之上:工人在劳资的结构性不对称和对抗关系中,能够通过力量来源的集体动员,成功捍卫自己的利益。这一思想建立在马克斯·韦伯对权力的定义的基础之上。他认为权力是社会关系中处于特定位置的行动者,在存在反抗的处境下,执行自己意愿的可能性。因此,劳工的力量首先被认为是做某事的力量(power to),而不是决定游戏规则的力量(power over)。②Lévesque,C. and G. Murray (2010) Understanding Union Power:Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity. European Review of Labour and Research,16(3):333-350.劳工的力量可能具有不同的力量来源,但其运用,总是嵌入到某种社会关系和权力关系中。这包括两层含义。首先,应当将PRA理解为一种关系的概念,因为雇主也能够动员各种力量来源,来瓦解劳工或与组织起来的工人达成某项协议;其次,力量来源分析方法的主要关注点,不仅是分析这种结构性的力量关系,更包括了解工资收入者在特定环境下维护自己利益的能力。换言之,劳工的力量可以用于特定的历史阶段,来显著改变当时的社会结构;PRA的主要目标,则在于分析特定环境下工会和雇员的行动空间。

(一)结构力量

结构力量指工资收入者在经济体系中的地位。③Wright,E.O. (2000) Working-class Power,Capitalist-class Interests and Class Compromise. American Journal of Sociology,105(4):962;Silver,B.J.(2003) Forces of Labor. Workers’Movements and Globalization since 1870.Cambridge:Cambridge University Press,2003:13ff.它是劳工的一种基本力量来源,即使是在没有集体利益代表的情况下,它也可以被工人和雇员所使用。这种力量来自“工作场所社会各方之间的彼此依赖关系”,①Jürgens,U. (1984) Die Entwicklung von Macht, Herrschaft und Kontrolle im Betrieb als politischer Prozess-eine Problemskizze zur Arbeitspolitik. In Arbeitspolitik. Materialien zum Zusammenhang von politischer Macht,Kontrolle und betrieblicher Organisation der Arbeit,edited by U. Jürgens and F. Naschold. Opladen: Westdeutscher Verlag,1984: 61.包括劳动力市场中的各种依赖关系。结构力量取决于导致生产被破坏的力量(破坏力),这种中断或会限制资本的增值过程。②Piven,F.F. (2008) Challenging Authority: How Ordinary People Change America. Plymouth, MS: Rowman &Littlefield,2008: Ch.2.根据西尔弗的观点,我们可以区分两种形式的劳工结构力量:工作场所的谈判力量和市场上的讨价还价能力。③Silver,B.J. (2003) Forces of Labor. Workers’Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press.工作场所中的谈判力量,取决于生产过程中工人和雇员的地位。通过拒绝继续工作,工人可以实现动员。除了罢工和静坐,这种力量的展现形式还包括各种隐蔽的劳资冲突形式,如破坏或怠工。④Brinkmann,U.,H.L. Choi,R. Detje,K. Dörre, H. Holst, S. Karakayali and C. Schmalstieg (2008) Strategic Unionism: Aus der Krise zur Erneuerung? Umrisse eines Forschungsprogramms. Wiesbaden: Springer,2008: 27.这意味着工作场所的谈判力量并不总是集体行使,有时甚至表现为小团体的自发行动。通过停止工作,工薪阶层可以迫使资本家为他们提供更好的工资或工作条件。那些处于劳动生产率高、高度一体化生产流程或重要出口部门的劳工,由于就地停工造成的影响会超出工作场所,因此拥有特别强的工作场所谈判力量。⑤Silver,B.J. (2003) Forces of Labor. Workers’Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press,2003: 13.然而,工作场所的谈判力量也会受到反制措施的影响——譬如,资本家会改变生产组织方式、采取理性化的措施以及转移生产地点等,来限制劳工的工作场所谈判力量。⑥Harvey,D. (1990) The Condition of Postmodernity: An Inquiry into the Origins of Cultural Change. Cambridge:Blackwell,1990: 96.

工作场所的谈判力量的行使不仅发生在生产过程中,同样发生在资本循环周期的其他环节。例如,交通运输部门的雇佣者拥有后勤力量(logistical power),这种力量能够通过某些运输路线或分销渠道,来减缓资本和劳动的流通。在这种情况下,工人可以将结构力量从工作场所带到现场,并常常与其他社会运动联合起来采取行动。

市场谈判力量是劳工拥有的结构力量的第二种形式。它是劳动力市场紧张的产物;当工人“在低失业率的环境中拥有雇主所需要的罕见就业资格和技能”,当工人具备“完全退出劳动力市场以及靠其他收入来源生活的能力”时,这种力量就会体现出来。⑦Silver, B.J. (2003) Forces of Labor. Workers’Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press, 2003: 13f..市场谈判力量的运用微妙而间接。例如,当市场谈判能力较高时,工人可以直接换一份工作而不必担心失业,从而为雇主带来额外的培训成本。为了防止这种情况,雇主不得不支付更高的工资。市场谈判力量取决于劳动力市场的结构;换言之,劳动力市场上的就业者分为核心劳动力、弱势就业者、失业者和其他群体。政府监管会对劳动力市场施加限制,如移民政策,就会影响工资收入者的市场谈判力量。①Carr,E.H. (1968) Nationalism and After. London: Macmillan; Silver,B.J. (2003) Forces of Labor.Workers’Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press,2003: 20ff.

劳动力市场上的各种限制,通常因为种族和性别的分界而变得更加固化。总体结果是,个体之间包括各雇佣劳动者之间,存在着彼此交错的就业等级。这种分割在南半球的非正规部门变得尤为明显:非正规就业工人的工作场所和市场谈判力量十分有限,而在重要工业公司中就业的工人,显得强大且收入相对较高,通常被认为享有特权地位。成功应用结构力量,工人需要具备这样一种能力,即在现有制度环境中将结构力量与组织能力进行最佳的结合,制定有效的战略。从历史上看,资本积累过程的变化,一直影响着工作场所和市场谈判力量。②Silver,B.J. (2003) Forces of Labor. Workers’Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press,2003: 13ff.; Dörre,K. (2010a) Überbetriebliche Regulierung von Arbeitsbeziehungen. In Handbuch Arbeitssoziologie,edited by F.G. Böhle,G. Voß and G. Wachtler. Wiesbaden: Springer,2010a: 873f.例如,福特主义装配线的引入,意味着个别产业工人可以通过按钮实际中断生产过程,这影响了工会采取行动的力量。在某些情况下,如俄罗斯汽车工业,工人结构性力量是如此强大,以至于基层工会就能够挑战现有的制度体系。③Hinz,S. (2018) The Ambivalence of Structural Power: Alternative Trade Unions Challenging Transnational Automotive Companies in Russia. Global Labour Journal,9(2): 167-81.

从20世纪70年代开始,美国和大多数欧洲工会开始衰落,表面原因是工资收入者的结构力量逐渐减弱。事实上,工厂搬迁以及对股东价值的关注,不仅削弱了劳工的工作场所谈判力量,也促成了劳动者的大规模失业和市场谈判力量的减弱。但是,这也带来了某些反向的全球发展趋势,如在资本流入的国家和地区(如中国、墨西哥、东南亚以及东欧),出现了具有高度工作场所谈判力量的新工人阶级。

(二)结社力量

结社力量来自劳工“联合起来形成集体政治组织或工会等工人组织”而带来的力量。这种力量汇集了工人和雇员的主要力量,甚至在一定程度上可以弥补缺乏结构力量的缺陷,尽管“并不能完全取代它”。与结构性力量相比,结社力量的形成需要组织起来的过程,包括能够产生战略并执行战略的集体行动者。①Silver,B.J. (2003) Forces of Labor. Workers’Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press,2003: 13ff.奥林·怀特区分了行动者发挥结社力量的三个层次(见表1)。层次一:工作场所。该层次的力量与工作场所的谈判力量有关——在这个层面存在着工人小组、工厂委员会和工人代表组织。层次二:部门层面。该层次的力量与工人的市场谈判力量密切相关,工会是主要的行动者。层次三:政治体系。该层面的力量与社会权力相关——最重要的组织是代表雇员利益的工人阶级政党。

表1 劳工力量的不同层次

在上述所描述的力量层次之上,还有诸如全球工会联合会(GUFs)等组织,它们在跨国层面运作并支持工人的行动,特别是那些组织或机构资源薄弱国家的工人。例如,在土耳其运输部门案例中,小型运输车工人工会(TÜMTS)得到了国际运输工人联合会(ITF)和全球工会联盟(UNI)的支持,与UPS和DHL等物流巨头抗争从而争取更高的工资和更好的工作条件。②Birelma,A. (2018) When Local Class Unionism meets International Solidarity: A Case of Union Revitalisation in Turkey. Global Labour Journal,9(2):215-230.因此,在全球化时代,建立链接(articulation)(换言之,构建多层次的互动和理解、建立地方与全球的联系)成为工会行动的一个关键能力。③Lévesque,C. and G. Murray (2010) Understanding Union Power: Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity. European Review of Labour and Research,16(3):343.工会会员数量通常被认为是决定工人结社力量的可靠指标。

尽管各国的工会成员数量对结社力量影响的重要和相关程度存在很大差异,但确实存在以下趋势:部门的工会化程度越高,其工厂委员会就越强;工人政党的成员数量越多,其成功代表工薪阶层的可能性就越大。工会发挥着特殊的作用,因为它们提供了总体协调的可能性,这种力量大于个人工作场所和自主利益代表机制的力量,可以抵消劳工在政治体系中代表性不足的缺点。④Deppe,F.(1979) Autonomie und Integration. Materialien zur Gewerkschaftsanalyse. Marburg: Verlag Arbeiterbewegung und Gesellschaftswissenschaft,1979:192.但是,结社力量不仅仅取决于成员的数量,其他因素也具有至关重要的意义。⑤Lévesque,C. and G. Murray (2010) Understanding Union Power: Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity. European Review of Labour and Research,16(3):336ff.下面将简要讨论这些因素。

1.基础设施资源(infrastructural resources)

工会需要物质和人力资源才能开展工作。这里所说的物质资源,指工会获取资金支持的能力,除了储备积累的罢工基金,还包括用于会议费、培训费和支付工会干部的工资等。工会的活动不仅依赖于全职员工,还需要联合其他员工的能力才能获得成功,这包括技术专家、科研机构、教育机构以及经验丰富的志愿者和长期工作人员等。

2.组织的效率(organizational efficiency)

要发挥劳工的结社力量,必须具备有效的组织结构。⑥Fayard. Behrens,M.,R.Hurd and J.Waddington (2004) How Does Restructuring Contribute to Union Revitalization?In Varieties of Unionism. Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy,edited by C.M. Frege and J.E. Kelly.Oxford and New York:Oxford University Press.只有这样,工会才能利用自身的基础设施资源有效开展工作并行动起来。有效的组织结构,意味着组织的有效分工、既定的有效工作流程以及合理的资源分配。①Fayard. Behrens,M.,R. Hurd and J. Waddington (2004) How Does Restructuring Contribute to Union Revitalization?In Varieties of Unionism. Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy,edited by C.M. Frege and J.E. Kelly.Oxford and New York:Oxford University Press,2004:125ff.组织结构还必须与特定的组织环境相匹配,正如针对NASVI(印度的一个非正式街头小贩组织)的案例研究所显示的:②Kumar,S. and A. Singh (2018) Securing,Leveraging and Sustaining Power for Street Vendors in India. Global Labour Journal,9(2):135-149.这是一个由数个工会组织和其他组织共同组成的协会,旨在增加对日常政治的影响。工会的组织效率,往往受到劳动力市场或公司重组变化的挑战。因此,需要推动工会随着市场和政治的变化,不断调整自身形成的组织惯例和传统,保持高度的组织灵活性。

3.成员的参与(member participation)

除了“支付工会会员费的意愿”之外,工会成员还需要表现出“采取行动的意愿”,在诸如罢工、竞选活动以及内部讨论过程等环节,发挥积极作用。③Offe,C. and H. Wiesenthal (1980) Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on Social Class and Organizational Form. Political Power and Social Theory,1(1):80.如果工会的全职工作人员不能代表基层会员,上述工作可能面临障碍。④Lévesque,C.,G. Murray and S. Queux (2005) Union Disaffection and Social Identity,Democracy as a Source of Union Revitalization. Work and Occupations,32(4):400-422.只有工会积极分子和“普通”成员之间的关系,建立在完善的“期望和成就体系”之上,才能确保成员的积极参与。⑤Beaud,S.and M.Pialoux (1999) Retour sur la condition ouvrière. Enquête aux usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard,Paris:Fayard. pp.363.关于工会革新的研究强调,成员参与是工会革新至关重要的维度之一,因为工会内部的民主和参与,可以减少工会领导层与会员之间在代表性方面的隔阂,并允许新的成员群体(如年轻工人或非正式就业的工人),在工会中表达其价值观。会员参与的范围可以很广泛,譬如直接民主参与、参与增强成员参与的各种活动、以普通成员身份参与工会的组织建设等。⑥Turner,L.(2005) From Transformation to Revitalization. A New Research Agenda for a Contested Global Economy.Work and Occupations,32(4):383-99;Voss,K.(2010) Democratic Dilemmas: Union Democracy and Union Renewal.Transfer: European Review of Labour and Research,16(3):369-382.然而,成员参与和组织效率之间的关系,并非简单的相关关系。⑦Voss,K.(2010) Democratic Dilemmas: Union Democracy and Union Renewal. Transfer: European Review of Labour and Research,16(3):377ff.没有会员的积极参与,工会往往会变成官僚组织;而很高水平的成员参与则难以维持,从长远来看,可能会降低组织的效率。

4.内部凝聚力(internal cohesion)

最后,结社力量的基础是工会成员之间的团结。⑧Hyman,R.(2001) Understanding European Trade Unionism:Between Market,Class and Society. London:Sage,2001:169f.;Lévesque,C. and G. Murray (2010) Understanding Union Power: Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity. European Review of Labour and Research,16(3):336f.在这里,会员的集体认同起到了关键作用;这种集体认同通过社交网络、共享的日常经验和意识形态共同基础打造而成。组织内部凝聚力对于工会成功开展产业行动、克服危机局面、开展某种政治规划,显得至关重要。然而,工人的集体认同会随着社会环境的变化而变化,需要不断通过组织行动加以更新。为了实现这一目标,工会必须依靠某种中介能力,换言之,需要从工会内外部的冲突要求中,发展出某种关于集体利益的认同感(建立共识)。①Lévesque,C. and G. Murray (2010) Understanding Union Power: Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity. European Review of Labour and Research,16(3):341f.为了有效地使用结社权力,结社组织必须优化其结构,以便组织的行动契合潜在的结构条件和成员的利益。

采取以下的战略举措,如组织新的成员群体、有针对性地重新分配组织资源、招募新人改变职工的年龄结构、采取新的活动参与形式、增加组织的“显性知识”(特定的地方性传记知识和技能)等,②Ganz,M. (2000) Resources and Resourcefulness:Strategic Capacity in the Unionization of Californian Agriculture,1959-1966. American Journal of Sociology,105(4):1012.都可以增强组织的灵活性。美国和许多欧洲工会组织的衰落,最显著地体现为结社力量的日益衰退。工会会员人数的下降,直接证明了这一点。反过来,这导致了工会基础设施资源的萎缩。随着美国、法国、德国和英国等国家传统工人阶级环境的消解,工会组织的内部凝聚力也被削弱,许多人不太愿意积极参与工会活动。一些工会通过改变组织结构和招募新的成员(如德国的IG Metall),③Schmalz,S. and M. Thiel (2017) IG Metall’s Comeback: Trade Union Renewal in Times of Crisis. Journal of Industrial Relations,39(4):465-486.希望成功克服这种下降趋势。在南半球的一些国家和地区(南非、巴西等)以及韩国和东南亚等地,自1980年以来便出现了新型工会运动。这与上述国家和地区不断增长的工业部门存在很大关系,使得那里的工会能够招募具有高度工作场所谈判力量的工会成员。④Silver,B.J. (2003) Forces of Labor. Workers’Movements and Globalization since 1870. Cambridge: Cambridge University Press,2003:58ff.伴随着工作岗位“非正式化”和“短期化”的社会趋势以及女性就业的比例提升,包括服务经济的兴起,全球的工会组织都面临一个共同挑战:难以代表和维护不稳定就业工人和女工的权益。

(三)制度力量

制度力量通常是基于结构力量和结社力量进行斗争和谈判的结果。作为一种“相对次要的力量”,各种制度使得另外两种主要形式的力量得以“巩固和延续下来”。⑤Brinkmann,U. and O. Nachtwey (2010) Krise und strategische Neuorientierung der Gewerkschaften. Aus Politik und Zeitgeschichte,21;Jürgens,U. (1984) Die Entwicklung von Macht,Herrschaft und Kontrolle im Betrieb als politischer Prozess-eine Problemskizze zur Arbeitspolitik. In Arbeitspolitik. Materialien zum Zusammenhang von politischer Macht,Kontrolle und betrieblicher Organisation der Arbeit,edited by U. Jürgens and F. Naschold. Opladen: Westdeutscher Verlag,1984:61.制度力量通常是资方向劳方让步或者是劳资双方合作(协作)的结果。维护劳工权益的新制度通常在劳工的周期性抗争之后出现,这时一般是某个国家出现历史-政治巨变的时刻(如摆脱殖民统治),或者是资本依赖劳工运动的合作意愿之际。①Ramsay,H. (1977) Cycles of Control: Worker Participation in Sociological and Historical Perspective. Sociology,11(3): 481-503;Schmalz,S. and N. Weinmann (2016) Between Power and Powerlessness: Labor Unrest in Western Europe in Times of Crisis. Perspectives on Global Development and Technology,15(3):549.制度力量是一把“双刃剑”,具有双重性质:它可能赋予工会各种权利,同时也限制了工会的行动力。从历史上看,加强劳工权利抑或削弱劳工权利,始终是劳资双方力量彼此一次性独特平衡的产物,这种博弈结果通过共同决定的制度而得以“固定”下来。②Poulantzas,N. (1978) State Theory:Political Superstructure,Ideology,Authoritarian Statism.London: Verso,1978:123ff.制度力量的双重性质,带来了调和工会主义“两张面孔”的挑战③Webster,E. (1988) The Rise of Social Movement Unionism: The Two Faces of the Black Trade Union Movement in South Africa. In State,Resistance,and Change in South Africa, edited by P.H. Frankel, N. Pines and M. Swilling. London and New York: Croom Helm.(一张面孔意味着关注基层与草根运动,另一张面孔则强调从制度层面代表工人的权益)。换言之,工会不得不在“成员资格的逻辑”(logic of membership)和“发挥影响力的逻辑”(logic of influence)之间徘徊。④Schmitter,P.C. and W.Streeck (1981) The Organization of Business Interests:A Research Design to Study the Associative Action of Business in the Advanced Industrial Societies of Western Europe.Discussion Paper,IIM/LMP 81/13,Berlin: IIM/LMP.

制度力量可以看成是工会通过游说并尽可能使用现有的法律来维护劳工权益的力量,与此同时,工会力求保持自身在政治上的自主性。如果这样做不成功的话,工会就会面临诸如代表工人权利不足以及失去对日常政治的影响力等风险。统治阶级遏制阶级冲突的做法,会导致劳资冲突处于被“制度隔离”的状态。这意味着劳资冲突与其政治内容彼此分离,冲突被放逐到经济领域,并在个别机构内部得到处理。这导致了工会、雇主组织和工作委员会等机构的特定行动惯例。在这里,制度监管的类型变得极为关键。⑤Müller-Jentsch,W. (1997) Soziologie der industriellen Beziehungen:Eine Einführung. Frankfurt am Main and New York:Campus.世界各地存在着不同的劳资关系制度调节类型:比如,通过法律来保障劳工权益(保障劳工的结社自由和罢工权等);通过法律的制度框架如劳工法院等来确保劳工权益的实现;通过个体政策领域的决策能力(经济、劳动力市场等)来保证个人的权益;通过集体谈判制度或工作场所代表制度(共同决定、健康和安全等)来实现劳工权益,等等。因此,阶级冲突的制度化建立在特定法律的基础之上,且与不同层面的制度力量的出现存在密切关联。

因此,制度力量形成的层次,与结社力量行使和阶级妥协达成的层次相同。⑥Wright,E.O. (2000) Working-class Power, Capitalist-class Interests and Class Compromise. American Journal of Sociology,105(4):963.譬如在政治制度、集体谈判领域、工作场所,由于国际劳工组织颁布的社会和劳工标准可以在国家层面的冲突中发挥一定作用,因此制度力量的资源能够在超国家层面得到发展。跨国工会行动者常常会动员不同层面的制度力量资源。例如,德国 IG Metall 的工人通过与联合汽车工人工会(UAW)合作,后者试图动员(在一定程度上取得了成功)工厂层面的制度力量资源,与位于美国的大众汽车公司达成了一项承认协议。①Fichter,M. (2018) Building Union Power across Borders: The Transnational Partnership Initiative of IG Metall and the UAW. Global Labour Journal,9(2):182-198.

制度力量的独特之处在于,它会在长时间内保持不变。原因在于,制度安排超越了经济周期和短期的政治变动,实现了基本的社会妥协。即使是在自身结社力量和结构力量萎缩的情况下,工会依然可以继续使用制度力量资源。这里的关键问题在于制度资源的稳定性程度。当然,审视这一问题可以采取不同的视域。有时,制度力量具有极为深远的影响力,如像结社自由这样的制度安排被认为是劳工不可剥夺的特权,得到很多国家宪法的保障,或者是被一些超国家体制视为神圣不可侵犯的权利。然而,某些制度力量资源则显得比较脆弱。譬如许多法团主义联盟以三方制度性对话机制为基础,能够被很容易地取消。②Haipeter,T. (2012) Sozialpartnerschaft in und nach der Krise: Entwicklungen und Perspektiven. Industrielle Beziehungen,19(4):117f.因此,制度力量不会永远存在下去。它可能被不同的因素削弱,譬如悄悄变化的经济环境、雇主组织或政府机构从三方对话机制中退出,以及雇主与政府对制度力量的全面反击(典型者如撒切尔执政期间英国的反工会改革措施)。

尽管如此,在许多国家,劳工的制度力量仍然相当稳定。例如,上文中德国案例的特点在于,从正式的观点来看,德国劳工保护制度的结构基本上保持了不变,但自20世纪80年代以来,潜在的经济条件和资本的行为却发生深刻变化。工人工作场所谈判力量以及结社力量的不断弱化,导致了制度力量被侵蚀,劳资双方的谈判过程日益变得不对等。③Dörre,K. (2010a) Überbetriebliche Regulierung von Arbeitsbeziehungen. In Handbuch Arbeitssoziologie, edited by F.G. Böhle,G. Voß and G. Wachtler. Wiesbaden: Springer,2010a:894ff.与此同时,工会很难将新的制度力量资源,纳入到被尊崇的劳工权利制度中去。例如,卢拉·达席尔瓦(Lula da Silva)和罗塞夫(Rousseff)领导的巴西中左翼政府(2003年至2016年),在试图根本改革已经存在了大约70年的劳动立法问题上显得步履蹒跚。在这段时间里,CUT获得的新的制度力量资源变得十分脆弱,特别是当罗塞夫政府在2016年的议会政变中被推翻时。④Krein,J.D. and H. Dias (2018) The CUT’s Experience during the Workers’Party Governments in Brazil (2003-2016).Global Labour Journal,9(2):199-214.不过,也存在着发生根本性变化的历史情形。在欧元危机的背景下,欧洲各国实行了严格的紧缩政策,南欧一些国家则出现了对集体谈判自治、劳动力市场改革的大规模干预,包括限制劳工的福利。⑤Schulten,T. and T. Müller (2013) A New European Interventionism? The Impact of the new European Governance on Wages and Collective Bargaining. In Social Developments in the European Union 2012,edited by D. Natali and B. Vanhercke.Brussels: ETUI;Lehndorff,S.,H. Dribbusch and T. Schulten (2017) Rough Waters. European Trade Unions in a Time of Crises. Brussels: ETUI.

(四)社会力量

社会力量指的是一种行动的维度,它来自工会与其他社会团体和组织进行的各种合作,社会各界对工会行动加以支持而产生的力量。工会行使社会力量,本质上是一个主张霸权的能力的问题;也就是说,工会在既定的权力格局中推广自己的政治议程,使得整个社会将这一议程看成是工会自身的议程。这就需要工会有意识地走出工作场所,将工会面临的开放社会环境拓展为劳工权益的战场。①Ganz,M.(2000) Resources and Resourcefulness:Strategic Capacity in the Unionization of Californian Agriculture,1959-1966. American Journal of Sociology,105(4): 146f; Lévesque,C. and G. Murray (2013) Renewing Union Narrative Resources. How Union Capabilities Make a Difference. British Journal of Industrial Relations,51:777-796.劳工的社会力量有两个来源——联合的力量(coalitional power)和话语的力量(discursive power)。联合的力量意味着与可以联合的社会行动者建立联结,并为了动员和运动激活这些网络。②Frege,C.M.,E. Heery and L. Turner (2004) The New Solidarity? Trade Union Coalition-Building in Five Countries.In Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy,edited by C.M.Frege and J.E. Kelly.Oxford and New York: Oxford University Press,2004:137ff.;Tattersall,A.(2005) Labour-community Coalitions,Global Union Alliances, and the Potential of SEIU’s Global Partnerships.In Global Unions: Challenging Transnational Capital through Cross-border Campaigns,edited by K. Bronfenbrenner. Ithaca,NY: Cornell University Press;Turner,L.(2006)Globalization and the Logic of Participation: Unions and the Politics of Coalition Building. Journal of Industrial Relations,48(1):83-97;Lévesque,C. and G. Murray (2010) Understanding Union Power: Resources and Capabilities for Renewing Union Capacity.European Review of Labour and Research,16(3):344.从本质上讲,这种力量涉及追求共同目标和达成共同的承诺。因此,联合的力量的基础在于,通过利用其他参与者的资源,或者利用工会的能力来动员和获得这些参与者的支持,增强自身的结社力量。

既有的研究文献将社会运动、社会协会、非政府组织、学生和教会,都列为工会的典型联盟力量。③Frege,C.M.,E. Heery and L. Turner (2004) The New Solidarity? Trade Union Coalition-Building in Five Countries.In Varieties of Unionism: Strategies for Union Revitalization in a Globalizing Economy,edited by C.M.Frege and J.E. Kelly.Oxford and New York: Oxford University Press,2004:151;Milkman,R.,J. Bloom and V. Narro (2010) Working for Justice: The L.A. Model of Organizing and Advocacy. Ithaca,NY: ILR Press;Joynt, K. and E. Webster (2016) The Growth and Organisation of a Precariat: Working in the Clothing Industry in Johannesburg’s Inner City. In Neoliberal Capitalism and Precarious Work: Ethnographies of Accommodation and Resistance,edited by R. Lambert and A. Herod. Cheltenham,UK:Edward Elgar,2016:58-67.然而,只有存在斡旋者(bridgebuilders)的情况下,④Brecher,J. and T. Costello (1990) Building Bridges: The Emerging Grassroots Coalition of Labor and Community.New York: Monthly Review Press;Rose,F.(2000) Coalitions across the Class Divide:Lessons from the Labor,Peace,and Environmental Movements. Ithaca,NY: ILR Press,2000:167ff.也就是那些在工会和非工会领域穿梭和精通这两个领域的人士的影响力下,并且只有这种联合超越了选择性的、偶尔的合作,这种力量才能够发挥作用;在工作场所的劳资争议中,联合的力量能够为卷入本土劳资争议的员工提供支持。联合力量的抗议和倡议,还可以使工会在政治体系中施加压力。联合力量的类型包括:反对私有化的地方联盟;反对自由贸易和投资协议的跨国抗议网络(如反对跨大西洋贸易和投资伙伴关系的运动),等等。有效行使社会力量,也体现为“成功干预民众对公共领域中历史形成的潜在霸权结构的辩论”。⑤Urban,H.-J.(2013)Der Tiger und seine Dompteure: Wohlfahrtsstaat und Gewerkschaften im Gegenwartskapitalismus.Hamburg:VSA,2013:22;McGuire,D. and C. Scherrer (2015) Providing Labor with a Voice in International Trade Negotiations. Philippine Journal of Labor and Industrial Relations,33:1-23.这要求工会相关问题上的意见领袖,能够发挥好自身的作用。获得强有力的话语力量,受到许多先决条件的制约。话语的力量建立在相关工会问题的基础之上,这些问题被公众认为是公平合理的问题,“如果劳动者感受到的不公正与社会各界对现实的感知一致,那么,话语的力量就会变得特别强大”。①Haug,W.F.(2009) Gewerkschaften im High-Tech-Kapitalismus vor der Hegemoniefrage. Das Argument, 51(6):890.如果一个社会关于合法性的道德观念或“道义经济”的思想②Thompson,E.P. (1971) The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century. Past & Present,50:76.正在被暗地里削弱,这正是工会施加公众压力的大好时机。通过揭露各种关于不公正的丑闻,工会正好借机发动关于不公平工作条件的分类战争(classification battles)。③Chun,J.J. (2009) Organizing at the Margins. The Symbolic Politics of Labor in South Korea and the United States.Ithaca,NY:ILR Press,2009:13ff.

此外,工会需要提供可靠的解释模式、“框架”和问题解决方案。在这里,工会通常指向其通过工作取得的成功。首先,工会解决问题的能力,对于其实际运用自己的叙事资源而言非常重要,否则的话,工会组织便会缺乏会员和工人的信任。这种能力也有助于更新工会的叙事资源,否则工会就会失去动员力量,被工人弃如敝履,这反过来还会导致工会失去吸引力。显著的解决问题的能力,有助于政治对手在面临对抗的情况下,接受工会为谈判的伙伴。如果工会被视为正义事业的捍卫者,其社会影响力便会增加。因此,就话语权而言,工会需要为棘手的问题提供一种解释框架或者解释模式。将特定的问题纳入某种叙事框架的能力,关系到从战略层面发展和利用组织的社会力量。这意味着在正确的时间采取主动,在更大的背景下确定主动和自主的议程,并为动员行动选择正确的问题。④Snow,D.A.,S.A. Soule and H. Kriesi (eds.) (2004) The Blackwell Companion to Social Movements. Malden:WileyBlackwell,2004:384.如果工会未能建构新的解释模式,来使这些问题成为一种政治上有效的问题,那么其联盟和话语力量的基础将会迅速崩溃,反过来也影响工会将这些力量运用到反对霸权的战斗中去。

潜在条件的变化,也会改变工会的社会力量。结构性经济转型可以瓦解工会存在的社会环境,侵蚀与其达成联盟的组织的社会权力。同样,话语力量也可能被各种“实际存在的限制因素”所削弱。许多欧洲国家包括美国在内,工会的话语权从20世纪70年代后期开始,便一直处于持续下降状态。相反,南半球许多国家的“社会运动工会主义”,建立在工会运动与其他社会运动成功合作的基础之上,同时也产生了关于工会作用的新话语。⑤Fairbrother,P. and E. Webster (2008) Social Movement Unionism: Questions and Possibilities. Employee Responsibilities and Rights Journal,20(4):309-313.本文对上述四大劳工力量来源的简要介绍,表明组织起来的劳工可以通过选择动员和发展特定的力量源泉,来制定自身的战略。当然,现实中劳工的力量发育与挖掘,很难与其他强大的力量持有者(资本和国家)相互隔绝。在大多数情况下,成功的劳工力量资源的集体动员,会经历一个试错的过程,并且往往与主导群体的反向力量相对立。许多案例表明,成功的战略制定始于组织危机或环境发生巨变之际,这导致组织尝试采用新的战略去培育力量资源,最终引发各种新概念和组织学习的融合。培养学习的能力以及在整个组织中呵护学习和传播学习的能力,对于工会的复兴而言至关重要。

三、环境的作用:全球资本主义中的劳工力量来源

我们认为,力量来源的概念不能被理解为一个普遍和静态的公式,而是需要将其置于工人发现自身力量的战略环境中去考量。①Brinkmann,U.,H.L. Choi,R. Detje,K. Dörre,H. Holst,S. Karakayali and C. Schmalstieg (2008) Strategic Unionism:Aus der Krise zur Erneuerung? Umrisse eines Forschungsprogramms. Wiesbaden: Springer;Gallas,A. (2016)“There is Power in a Union: A Strategic-relational Perspective on Power Resources. In Monetary Macroeconomics,Labour Markets and Development,edited by A. Truger,E. Hein,M. Heine and F. Hoffer. Berlin: Metropolis.由于历史、政治和社会环境不同,劳工力量的使用也会采取不同的形式,这一事实得到弗里德里希·艾伯特基金会研究项目中世界不同地区26个案例的证明,《全球劳工杂志》2018年第2期的论文对部分案例进行了引介。全球资本主义的劳工力量分布及其结构存在着不均衡,对各国工会之间的差异产生了重大影响。例如,工人的结构力量源于某个国家融入全球资本积累的程度。与之对应,南半球国家的个别工人群体常常能够施加自己的结构力量,因为他们在经济体系中占据了关键性位置(如海港和机场的工人);同时,大量非正规就业工人的结构力量极为有限。

印度是一个以高度非正规就业为特征的国家,正如Arbind Singh和Sachin Kumar在其文章中所揭示的,街头小贩的结社力量并没有通过传统工会的形式展现出来,而是通过非正式协会建立起来。自20世纪90年代以来,由于农村生计基础受到侵蚀,城市化和非正规就业的不断增长,印度城市的街头小贩数量有所增加。尽管对城市经济做出了贡献,街头小贩还是常常面临骚扰、没收摊位和强制搬迁等问题。在此背景下,印度街头摊贩全国联合会(NASVI)成立了各类工会组织、社区组织、非政府组织和个体协会,成功倡导政策变革并维护街头小贩的权利。同样,正如Dave Spooner和John Mark Mwanika在他们的文章中所述,乌干达在20世纪80年代的结构调整计划,促成了运输业中非正规就业的激增。运输业工人联合会通过建立非正规工人的联合组织,展现非正规运输工人的结社力量,显著提升了小巴士出租车工人和摩托车骑手的权益。这种建立混合型组织的战略,有助于工会弥合正规和非正规工人之间的鸿沟,为他们谋求可观的收益,减少他们权益遭受侵犯的可能。总的来说,缺乏结构力量的非正规自营职业者,往往会创造与传统工会组织形式不同的、新的结社力量形式。

另一方面,劳工高度的结构力量会对劳工的组织形式带来深刻影响。在俄罗斯不断发展的汽车产业中,由于工会与国家的密切关系以及彼此对立的劳资关系,工人无法依赖传统的工会维护自身权益。Sarah Hinz的研究揭示出:在这种背景下,新的行动者包括各种替代性工会组织正在兴起,这有助于打破后共产主义雇佣关系的路径依赖,工人能够在全球相互联系的价值链中,通过生产的中断和结构力量的运用从而挑战资本。然而,对结构力量的过度依赖,也可能引发行动的失败,因为这会使新兴的工会组织变得像普通组织那样脆弱,不愿意推动与劳工权益相关的制度变革。

不同的制度安排,也影响着各个工会的行动空间。制度力量主要来自个别国家的制度体系——在一些具有法团主义劳动关系的国家(阿根廷、德国、日本),劳工的制度力量表现显著;而在那些倾向于基于自由市场原则进行劳动关系监管的国家(智利、英国、美国),工资收入者往往拥有较少的力量来源。Michael Fichter 就美国汽车产业中德国 IG Metall 和美国联合汽车工会(UAW)的跨国合作所做的研究,很好地揭示了工会在不同制度环境中运作的问题。在加强合作的不同阶段,工会在建立跨国团结和利用全球企业的力量来维护工人跨界权益时,都会面临各种机会和挑战。UAW试图寻求在查塔努加(Chattanooga)工厂实施工作委员会的认可协议,遭到了失败。该案例研究表明:在某个国家的制度环境中起作用的战略,不能轻易应用到不同的环境中。相反,在特定国家的产业关系中,过去的斗争和达成的协议,今天仍然在发挥作用——譬如,德国的双重利益代表制(工作场所的工作委员会和产业界的工会组织)起源于各阶层在战后时期达成的妥协,并不能简单移植到较少制度化环境的美国,因为那里的工厂工会传统上依赖于其高度的结构权力。

José Dari Kerin和Hugo Dias关于2003年至2016年由工人党(PT)领导的四届连任政府对巴西统一工人中心(Unified Workers’ Central of Brazil,CUT)的发展所做的研究贡献,也揭示了制度力量的矛盾之处。CUT成立于1983年的军事统治时期,它将经济改善活动与反对威权政权的民主政治斗争结合起来,获得了工人的支持。今天,CUT与工人党依然保持着密切联系,这使该组织面临寻找办法解决其双重角色的挑战,即代表工人的利益还是参与到政府中去的困境。作者的研究表明:制度力量的增加产生了各种模糊的影响力;虽然CUT能够成功影响政府政策并加强其权力基础,但其社会力量从2013年起开始下降,并因为2015年的经济和政治危机而进一步削弱,最终在2016年总统迪尔玛·罗塞夫遭弹劾时达到了高潮。

正如Alpkan Birelma的研究所表明的那样,全球化对土耳其的运输部门产生了强烈影响,工人面临日益激烈的竞争和工作条件的恶化。Tüm Ta ıma çileri Sendikası(TÜMTS)是一个富于创造力的小型工会组织,成功在敦豪(DHL)和联合包裹(UPS)等跨国快递公司中进行工人组织活动。Birelma指出全球工会支持对于加强地方工会运动具有重要作用。当然,在认识到部门转型及其结构限制的同时,他强调了工人主体性所起到的作用,特别是工会和工人领导者的行动取向,决定了自下而上打造结社力量的差异,从而揭示了在高度的国际化背景下,动员各种力量资源时劳工参与的重要性。虽然案例研究清楚表明,不同的环境背景对于理解工人如何使用和培育不同的力量来源具有决定性作用,这些研究同时也强调了工人及其集体组织的能动性。因此,PRA的核心假设在于:现有劳工力量来源的再生和新的力量来源的形成,可能随时间和空间而变化,并且也受到主观偏好的影响。

四、脆弱社会中的劳工力量

本文讨论的案例,侧重于寻找代表工人集体权益的法律途径的成功尝试。但是,在那些存在着敌视劳资关系的社会以及大部分劳动者无法获得制度力量的地方,或者那些被组织起来的劳工并不认为制度是有效的地区,往往出现其他形式的工人集体行动。其形式不仅包括劳工抗争和运用结构力量的野猫式罢工,还包括更激烈的抗争形式。特别是在动荡不安的某些社会,这些更暴力的抗议形式显得尤其重要。下文将讨论上述利益代表形式,重点关注南非的情况和2008年金融危机后的欧洲,探究如何超越力量来源这一启发性研究框架,深化劳工力量的研究领域。南非工人运动的例子表明,在一个动荡的社会,权力的使用往往是模糊的。在这种背景下,劳工的结构力量、结社力量以及社会力量与制度力量之间的关系也是模糊的。

在南非,可以发现两种可能的行使劳工力量的普遍方法。一方面,部分工人在结束种族隔离的长期抗争中,强调了合法斗争方式的重要性。他们寻求将所有工人纳入到劳资关系体系中来,决定根据《劳资关系法案》注册自己的工会组织。法案中的承认协议,规定了工人代表和工作场所工会的权利与义务职责,这构成了在工作场所“依法治理劳动关系”的第一步。简而言之,权力的使用与建立制度力量直接相关。

这一战略与非洲国民大会(ANC)及其内部盟友在工人运动中发动的政治和军事斗争,形成了鲜明对比。该策略通过起义甚至是暴力等“无法治理”(ungovernability)的方式,组建诸如街道委员会、人民法庭等各种“人民权力基层草根组织”,目的是推翻国家相关机构。但是,正如卡尔·冯·霍尔特(Karl von Holdt)所揭示的:“无法治理”的行动策略,或许能够破坏种族隔离制度,但也可能在社区内产生混乱、困惑和紧张。在民主的南非,争取劳权的斗争成果,通过“宪法”和立法的形式以正式的方式确立下来,构成了劳工的一种制度力量。然而,非正式就业削弱了劳工的结社力量。今天,将近一半的南非劳动者(45%)是非正规经济中工作的临时工、外包工或合同工。①Bezuidenhout,A.,C. Bischoff and N. Nthejane (2017) Is COSATU still a Working-class Movement? In Labour Beyond COSATU:Mapping the Rupture in South Africa’s Labour Landscape,edited by A. Bezuidenhout and M. Tshoaedi.Johannesburg:Wits University Press,p.53.工会不能将这些工人组织起来,他们大多处于传统的劳工运动和国家劳资关系管制体系之外。事实上,有人认为,在后种族隔离时代的南非,劳工的结社力量与制度力量发生了脱节。新的劳工体制所创造的各种制度,并没有使二者之间形成活跃的互动,相反,创造它们的组织之间存在着严重的脱节问题。②Webster,E. (2017) Marikana and Beyond. New Dynamics in Strikes in South Africa. Global Labour Journal,8(2):139-158.

这种“代表劳工方面的差距”,导致种族隔离时期发展出来两种产业参与的替代模式重新出现:一种是利用制度化的冲突解决方法,如官方法律框架;一种是在法律之外秘密动员底层劳工的力量发动叛乱。David Dickinson基于南非邮政局临时工的斗争,展示了他们在通过法律手段解决问题的尝试普遍失败后,开始采取其他暴力形式的产业行动。这导致了马波瑞塔(maberete,各种非正式的工人委员会)的形成,任何发送邮件的人都会被围攻并遭到殴打。这些工人最终赢得了永久劳动合同,但这些成果的取得,建立在马波瑞塔的成员来到劳务经纪人的家园并以暴力威胁他们及其家人的基础之上。

在2012年勒斯滕堡(Rustenburg)的铂金矿工罢工中,使用暴力手段来解决工作场所的权力斗争表现得最为显著。尽管这种暴力程度不能与警方在马锐堪那(Marikana)大屠杀中使用的暴力相提并论,矿工仍然使用了各种强制手段,有学者将这种团结描述为“基于暴力的团结”。①Chinguno,C. (2015) The Shifting Dynamics of the Relations between Institutionalisation and Strike Violence:A Case Study of Impala Platinum,Rustenburg (1982-2012). Unpublished doctoral dissertation,University of the Witwatersrand,Johannesburg:178.民主体制下暴力的持续存在,并非南非独有。最近,关于发展中国家的社会暴力研究成果挑战了传统的观点——民主制度必然导致大家都遵守民主规范。有人认为,暴力多元化主义(Violent pluralism)可能构成一种具有自身稳定性的社会秩序,其特征体现为地方暴力或暴力循环。②Arias,E.D. and D.M. Goldstein (eds.) (2010) Violent Democracies in Latin America.Durham:Duke University Press,2010:9-13,26-27.

非制度化劳工抗争的暴力形式,也在北半球显现出其重要程度。③Schmalz,S.,S. Liebig and M. Thiel (2015) Zur Zersplitterung des sozialen Konflikts in Westeuropa: Eine Typologie nicht-normierter Kämpfe um Arbeit. Arbeits-und Industriesoziologische Studien,8(2):49-66;Clover,J.(2016) Riot. Strike.Riot. The New Era of Uprisings. London and New York:Verso. Dahrendorf,R. (1959) Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford,CA:Stanford University Press.例如,在2008年金融危机之后的欧洲,人们可以观察到各种一再出现的斗争,其特点是表现出与传统产业行动不同的各种特征,如行为者无视制度程序、使用各种“抗争剧目”。④Tilly,C.(1986) The Contentious French. Cambridge,MS:Belknap Press.经济危机导致失业率上升和工厂关闭,随后法国、英国和南欧爆发了一波野猫罢工和占领工厂的浪潮,这些行动无不指向工厂层面的劳工权益代表性的匮乏和制度的效率低下。⑤Gall,G.(2012) The Engineering Construction Strikes in Britain,2009. Capital & Class,36(3):411-431. Hayes,G.(2012) Bossnapping: Situating Repertoires of Industrial Action in National and Global Contexts. Modern & Contemporary France,20(2):185-201.

更重要的是,发生于2010年的米兰郊区、2011年的英国以及2013年的斯德哥尔摩骚乱,震撼了整个欧洲。⑥The Guardian and LSE (2011) Reading the Riots. Investigating England’s Summer of Disorder. London: Guardian Books. Schierop,C.U.,A. Ålund and L. Kings (2014) Reading the Stockholm Riots. A Moment for Social Justice? Race &Class,55(3):1-21.这些暴力抗议活动可以被视为一种“通过骚乱而进行集体谈判”的形式。⑦Hobsbawm,E.(1952) The Machine Breakers. Past & Present,1(1):55-70.其参与者大多是失业或不稳定就业的年轻人,他们居住在大都市的边缘地区,在劳动力市场上几乎没有机会就业,也没有稳定的结社力量或制度力量资源,来宣称和实现自身要求。Joshua Clover以美国发生的类似却更近期的案例为例,将骚乱描述为阶级斗争的一种形式。根据其观点,在大多数早期工业化国家,暴乱曾经是17世纪和18世纪阶级冲突的主要形式;它们后来逐步被罢工这种19世纪重要的产业行动方式所取代。今天,随着去工业化和社会稳定程度的下降,骚乱往往再次成为全球资本主义核心国家的一种重要的阶级斗争形式。

总而言之,南非和欧洲的经验都表明:存在某些暴力的劳工抗争形式,它们与本文描述的劳工的力量来源没有直接关系。工业冲突的制度化基础正在遭受侵蚀,劳动力市场正在沿着新的断裂线,发生瓦解并分化着整个社会。随着传统工会的衰落,新的劳工运动形式正在浮现:“重要的是,即使在发达国家,集体(劳工)利益的链接,往往超出了正常冲突的范围”。①Dörre,K.(2010b) Social Class in the Process of Capitalist Landnahme: On the Relevance of Secondary Exploitation.Socialist Studies,6(2):43-74.这些抗议活动是特定阶级的抗争,属于争取面包和黄油的战斗,抗议者在面对国际金融制度时感到无能为力,甚至通过破坏财产和激进行动来发泄自己的愤怒。因此,脆弱社会中那些超越固有制度安排和霸权结构之外的劳工力量,以及位于北半球边缘社区中的劳工力量,应引起我们更多的关注,并可能成为未来比较劳工研究的重要主题。