作为方法的“女性小说”

——关于近代中国女性小说研究的反思与进路

2020-04-14马勤勤

马勤勤

引 言

在中国古代,“小说”①,特别是章回体的白话小说,对女性而言是存在创作禁忌的文类。众所周知,小说长期被视为“小道”,许多作品的作者至今不详,立言传世与小道末流的冲突概为重要成因。对女性而言,还要承受儒家传统妇德的规塑,更需对小说避而远之。无论是官方法令、社会舆论还是家规家训,中国古代女性都是不被允许翻阅小说的,王利器辑录的《元明清三代禁毁小说戏曲史料》即保存了大量与之相关的史料②。女性阅读小说的禁忌尚且如此严苛,更勿论去亲自创作小说了。对此,谭正璧曾做了精到的总结:“中国文学是韵文的,说得时髦些是音乐的,这句话如移来专指女性文学,尤其来的切合。女性作家所专长的是诗、是词、是曲、是弹词,她们对于散文的小说几乎绝对无缘。”③

目前,已知的出版于晚清“小说界革命”之前并且留存于世的女性小说只有一部——清代女词人顾太清的《红楼梦影》,但却只署“云槎外史”,未敢以真实身份付梓。这就造成了长期以来,我们并不知道在“小说界革命”以前竟然还存在女性创作的小说。1988年,北京大学出版社影印《红楼梦影》时,还不知“云槎外史”为何人。一年后,赵伯陶依据藏于日本的海外孤本顾太清之《天游阁集》,才考证出“云槎外史”即顾太清④。赵氏所据日藏本影印页片是《天游阁集》的初期抄本,很早流入日本,中国本土早已失传。可见,《红楼梦影》出自女性之手的事实能够为世人所知,也具有很强的偶然性。

然而,女性小说作者稀见的历史事实,并不说明中国古代才女与小说绝缘;明清时期,她们一直以别种方式参与小说的阅读与生产。20世纪80年代,海外学者何谷理(Robert E.Hegel)和马兰安(Anne McLaren)较早提出中国古代存在小说的女性阅读者⑤;随后,不少中国学者也注意到女性读者的存在,如潘建国、蔡亚平等人⑥。毋庸置疑,在这样的分析框架中,女性还只是作为被动的接受者而非主动的生产者存在,远未触及中国女性与小说关联的问题核心。对此,突破性的成果是美国学者魏爱莲(Ellen Widmer)的专著《美人与书:19世纪中国的女性与小说》(The Beauty and the Book:Women and Fiction in Nineteenth Century China)⑦。魏爱莲指出,从17世纪到19世纪,女性对小说文类的参与度不断提升,从阅读、感怀到续写、编辑、批评等,呈现出多种样态,最终成为章回小说的重要生产与消费力量,从而揭示出19世纪为女性与小说关系的新阶段⑧。

尽管魏爱莲的研究为我们描述了一幅崭新的有关中国古代才女与小说关系的全景图画,预言了“她们”即将在接下来的晚清“浮出历史地表”⑨。然而,近代中国的女性小说作为一个问题受到学界关注,却迟至21世纪以后。薛海燕最早指出中国女性小说史应当从近代讲起这一史实,初步统计了清末民初的小说女作者数量及其小说作品⑩。李舜华同样关注这一文学现象,将视点更为具体地投放到自明中叶迄于晚清民初的“女性”与“小说”关系的演化之中,提出“晚清民初是‘女性小说’真正兴起的时期”⑪。此后,在基础文献考辨方面,上海师范大学沈燕的硕士论文有弥补前人之功,她基本以报刊所载女性照片为判断作者性别的依据,统计女作者37人,逐一考辨介绍,较为扎实、可信⑫。另有王绯在前人基础上,具体分析了部分女性小说作品的思想内涵与艺术技巧⑬。

近年来,站在更为开阔的视野上观照近代女性小说创作的是郭延礼。他发表了《20世纪初叶中国女性文学的转型及其文学史意义》(《上海师范大学学报》2009年第6期)、《20世纪初中国女性文学四大作家群体考论》(《文史哲》2009年第4期)、《20世纪初中国女性小说家群体论》(《中山大学学报》2011年第2期)等论文,在考察20世纪初中国女性文学的转型及其文学史意义的基础上,将女性小说家群与女性翻译文学家群、女性政论文学家群、南社女性文学家群并置,对中国近代女性小说家群体做了整体性考察。如其自述,这些研究“初步勾勒了20世纪初女性小说发展的一个轮廓”⑭。

在清末民初女作家小说个案研究方面,持续不断予以开拓且最具深度的是台湾学者黄锦珠。2014年,她将数年来陆续发表的相关论文汇集起来,出版了《女性书写的多元呈现:清末民初女作家小说研究》,上卷详细考辨了邵振华、黄翠凝、吕韵清、高剑华等四位小说家的家世生平,中卷与下卷则是“基于女性书写的共通立场,分别针对不同议题所作不同面向的思考与讨论”,如“妇女本位”的“发声位置”、女性的行旅与小说书写、女小说家的婚恋观、女性主体的情爱叙事等⑮。

总之,21世纪之后才开始兴起的近代女性小说研究,在不到二十年的时间里,基础文献考辨方面有了一定的积累,较为重要的小说女作者的生平得以“打捞”,部分重要的小说文本的内蕴得到开掘。在具体研究过程中,学者尤其看重小说作者的性别身份,分析小说中的女性意识、思维特征、情感方式、性别视角以及在艺术上的新尝试,初步形成了以传统作家、作品研究为主的研究范式。

一、重审“女性小说”的作者身份

伴随着近代女性小说研究热潮的兴起,学界逐渐意识到在“五四”以前,已经出现了一个初具规模的女性小说群体,这不仅可将文学史对于女性小说的记录从“五四”向前推至晚清,而且这些出自“女性”之手的小说文本,更能对分析清末民初这一女性解放、女性教育初兴时代的女性意识之变迁有所补益。在这样的分析框架下,小说作者的女性身份成为研究之关键,诸如“女性意识”“女性立场”“妇女本位”“性别视角”等词汇随处可见,甚至有学者宣称,“生长在妇女小说的种种新因素,构成了妇女文学进入新世纪的一个亮点”⑯。既然小说作者的性别身份已经成为研究的立论基础,那么甄别、辨伪自然是不能绕过的一环。然而,根据笔者的观察,这恰恰是目前研究中较为薄弱的地方。很多署名“某某女士”但性别无法确定的作者,被研究者纳入了“女作者”的范畴。最初由薛海燕所作的开创性研究,其统计方式是根据《通俗小说总目提要》《中国近代小说目录》等工具书,确定以“某某女士”为笔名发表小说的作家67人,作品120种⑰。2011年,郭延礼发表《20世纪初中国女性小说家群体论》一文时称“这个女性小说家群有60余人”,“有长篇17部,短篇150余篇,短篇小说集5种”,但没有明确交代文中“志隐女士”“镜花女士”“纤红女士”的真实性别如何判断。至2018年,鲁毅在《中国近代女性小说出版综论(1840—1919)》一文中,称从其所掌握的资料来看,近代女性小说作者计170余人,小说总量达370余篇⑱。虽然该文只罗列数字,并不揭示具体的考辨依据,但从这个越发庞大的数字来看,其统计思路与上述研究大抵一致。

五年前,笔者曾在博士论文《隐蔽的风景:清末民初女性小说创作的兴起与呈现》中指出,判定小说作者性别乃这项研究的“写作的根底”,必须严肃对待。经过地毯式的报刊资料搜集和判定,笔者统计近代小说女作者56位,小说作品145篇。其中,有半数能够通过史料考辨,认定历史上确有其人,故可将之列入“不误收”的范围。另有半数作者的生平与经历基本不可考,但据现存史料,也有可以辨别她们性别身份的根据,概有四种:第一是报刊所载照片;第二是自述或亲朋好友的文字记载;第三是熟悉文坛掌故的人的记述或回忆;第四是同一署名的作者发表的其他文类中有关于自身生平或女性身份的叙述。然而,以上四种方式只是为了尽量“不漏收”,“至于其中一些已玩到极致的‘男扮女装’游戏,或者潜藏在背后的‘捉刀人’,笔者心中虽有大致倾向,但是因无资料,难以断言,读者也可自行评判”⑲。

翻开清末民初时期的报刊杂志,可以发现其中充斥着大量署名为“某某女士”、实为男子代笔的小说,而且这种“换装”经常会瞒天过海,大获成功。较早且较为著名的例子是罗普假借“岭南羽衣女士”创作了小说《东欧女豪杰》。这个笔名原本属于女医生张竹君,她在清末享有很大的声誉,“凡言清季之女志士,不能不推广东女医生张竹君为首屈一指”⑳。罗普不仅借用了她的名字,而且还在小说开篇模拟女性口吻抨击性别歧视,自称“我女孩们”㉑。有趣的是,直到1908年,罗普在为小说《红泪影》作序时还说:“昔年新小说社所刊之《东欧女杰传》,乃岭南羽衣女士手笔”㉒,不忘重申小说作者的“女性”身份。民初之后,顾明道也曾化身“梅倩女史”在《眉语》上发表数篇小说,为了让读者相信“她”的性别身份,他甚至同时化身为“侠儿”与“梅倩”表演双簧,文末“梅倩女史”的评语更是占了三页篇幅㉓。

如此高级的“换装”,确实也发挥了实效。关于“岭南羽衣女士”的真实身份,甚至连与罗普同在日本游学的马君武都毫不知情,不仅读其文而慕其人,还与“她”通信做诗,留学界一时传为笑谈㉔。直到20世纪50年代,阿英关于晚清小说的权威著作还认为《东欧女豪杰》的作者就是张竹君㉕;到90年代,学界才逐渐认可作者其实是康有为的弟子罗普㉖。而顾明道所化身的“梅倩女史”,更是屡次收到爱慕者的求爱信,信中不仅大赞其才华过人,更表示愿结百年之好,遂成为民初被野史杂记津津乐道的文坛趣事。更值得一提的是,对于“梅倩女史”的真实性别,不仅普通读者毫不知情,甚至连《眉语》杂志的主持者也稀里糊涂,去函索要照片㉗,可见作者“性别装扮”的成功。

梁启超点定、梁令娴原稿《巴黎警察署之贵客》 国家图书馆藏

梁令娴女士《巴黎警察署之贵客》(《中华妇女界》第1卷第2期)

事实上,不仅这类署名为“某某女士”的小说作者不让人放心,即使是那些已经确证的女性小说作者,也颇可怀疑。例如,梁启超的长女梁思顺曾于1915年在《中华妇女界》第2期上发表了政治小说《巴黎警察署之贵客》,署名“梁令娴女士”。梁思顺生于1893年,是梁启超最宠爱的孩子。早年,她在梁启超同学麦孟华的指导下,编选了《艺蘅馆词选》。此书于1908年初版,被誉为“词学最善之选本”,因“原书久已绝版”㉘,故于1935年由(上海)中华书局再版。可见,梁思顺很早就显示出了深厚的文学素养。而且,至少从1909年起,便由父亲亲自教导学习㉙,也曾在日本留学,学习经济学。由她的文学基础和学习经历来看,写出《巴黎警察署之贵客》这样的短篇小说应该不足为怪。然而,根据夏晓虹在国家图书馆发现的此篇小说手稿,可知字迹出自梁启超。同时,这则“极诡异而有奇趣”的外交故事,“以无征信”,在梁启超关于“一战”的历史著作《欧洲战役史论》中“故不记录”,但梁氏仍舍不得放手,又将其改写为短篇小说刊出;小说篇末的“外史氏曰”,也是出自梁启超口吻㉚。

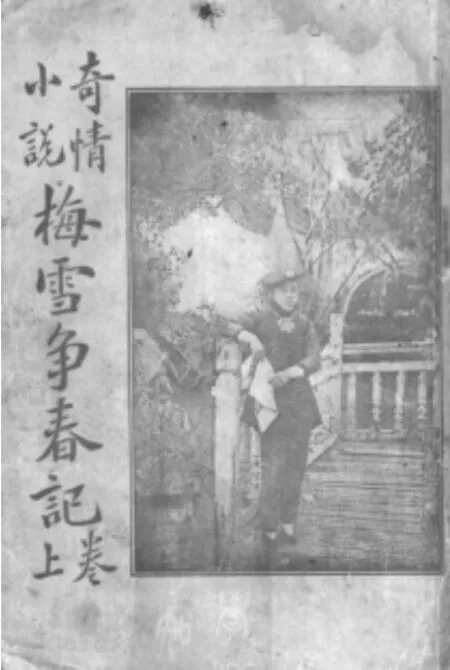

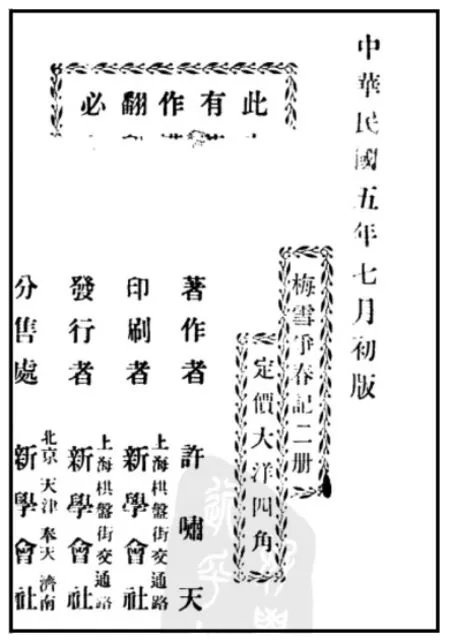

另一则重要案例是民初通俗小说女作者高剑华。此前,笔者曾详细考证了其生平出身和创作生涯,指出高剑华出身高门大户,祖父高学治是清代名儒,曾为章太炎的老师;高家亦是商才辈出,在杭州有“高半城”之誉。可惜高剑华的父亲高保徵去世很早,家道中落。为了生计,高剑华不得不与其夫许啸天卖文为生,早年创办了著名的《眉语》杂志;“五四”之后,又编撰了大量普及读本和流行书籍,多达百部以上。据此,笔者认为她是可以确信的小说女作者,并且是清末民初小说文坛上“商品化”程度最高的女作者㉛。高剑华在民初总计发表小说11篇,不过其中唯一的长篇小说《梅雪争春记》可以证明是其夫许啸天的代笔之作。这篇小说自《眉语》第13号开始连续登载,到第18号终刊时只发表到第14章,并未刊完,署“高剑华著”。然而笔者找到新学会社出版于1916年7月的单行本“奇情小说”《梅雪争春记》,正文与版权页均署“许啸天”。不仅如此,标榜由高剑华编辑的《眉语》杂志,其背后的真正主持者也是许啸天㉜。

《梅雪争春记》书影

《梅雪争春记》版权页(新学会社1916年版)

在清末民初,这类男子化身为“某某女士”进行“易性书写”,或者由父亲、丈夫捉刀代笔的案例不胜枚举。较为著名的例子,前者还有“松江女子潘小璜”柳亚子、“萍云女士”周作人、“震旦女士”张肇桐等。至于后者,可以举出张展云冒用其母“张筠芗”之名在《北京女报》上“编撰论说,总司大权”㉝;陈伯平为其妹陈挽澜代笔,在秋瑾创办的《中国女报》上发表小说《女英雄独立传》㉞;新文化运动中“只手打倒孔家店”的吴虞,在“五四”以前也帮其妻曾兰代写了包括《女权平议》在内的多篇文章㉟。对于这种现象,包天笑在回忆其主持的《妇女时报》时明确说:“当时的妇女,知识的水准不高,大多数不能握笔作文。因此这《妇女时报》里,真正有妇女写作的,恐怕不到十分之二三。有许多作品,一望而知是有捉刀人的。”㊱包天笑是近代著名小说家,也是重要的报人之一,他主持过《小说时报》《小说大观》《小说画报》等多部文艺报刊,对近代报界的生态环境相当了解。他的这段话,也从侧面说明了判定作者性别身份的复杂性和重要性。

二、区分两类“女性小说”

无论是使用一个虚拟的“某某女士”署名,还是假借真实的女性之名捉刀代笔,其本质都是男性在小说领域的易装。笔者认为,这一行为看似简单,实则有着十分丰富的文化内涵,其出发点大体有二。

其一,将女性视为一种“启蒙资本”,这种情况主要见于晚清“小说界革命”及其延长线的理路之下。当时,经由梁启超等人的大力倡导,小说地位悄然发生了改变,不仅由文学的边缘向中心移动,也成为启蒙的最好工具。与此同时,女性话题也在热议,举凡女子教育、女性解放、男女平权等话题都将女性推向了改革的中心。换言之,伴随着女性日益频繁地出现在晚清的文化场景中,加之她们身上所负载的可观的文化政治资本,其声音也日益享有更大的权威。此时,享有类似“权威”的小说应运而起,其功用也得到前所未有的褒扬。因此,女性作者现身于小说领域也就顺理成章了。更何况当时“愚民之中无教之女子居其大多数”㊲,而面对女性的启蒙,女作者的言说无疑是一种更容易被接受的方式。在这种情形下,女性的性别身份究竟是真实的还是虚拟的,反倒显得没那么重要。换句话说,限于女性的写作能力与生平阅历,这种“男扮女装”其实是为了言其想言而不能言,是一种代替女性“发声”的行为。上述罗普假“岭南羽衣女士”撰“历史小说”《东欧女豪杰》、梁启超借梁令娴之名作“政治小说”《巴黎警察署之贵客》,均属此类。

其二,将女性视为一种“商业符码”,这种情况更多见于民国初年以休闲娱乐为指归的小说热潮。民国建立之后,短短几年,外有“一战”,内有三次推翻帝制与三次建造共和的反复;报界也出现了震惊世人的“癸丑报灾”,遭受到前所未有的厄运。这些“伤痕记忆”直接促使晚清以小说寄托激昂的政治热情的写作方式陡然失去准的,加之江南特殊的都市生活与市民文化趣味,一时文坛骤变、消闲成风,各类文艺报刊争先恐后地涌入小说市场,令人目不暇接。在激烈的竞争中,不少报刊因为销量不佳而陷入经济窘迫,仅仅出版数期就不见了踪影。于是,为了博取市场上的“生存权”,各大报刊可谓花样百出,除了常见的打折、赠物等促销手段外,各种形式的“时装美人”照片也十分吸引眼球。然而,照片还只是一种“静态叙事”,能提供的阅读空间狭小而有限,于是,不少刊物便让“女作者”进一步现身说法,甚至出现了专门标榜“闺秀说部”的《眉语》杂志(这一命名将占据女性文化正统的“闺秀”与位处文化边缘的“说部”相结合,历来处于“阃内”的女性,由于报刊媒介的公共性,得以将隐含在读者阅读空间中的猎奇心态与窥视欲望明朗化)。事实上,作为《眉语》“金字招牌”的女作者,不仅其真实性可疑,并且还与读者阅读空间中对性文化的某种想象结合在了一起,成为一种带有情欲化的女性符号,与民初小说“多以情场为表现对象”㊳完美呼应,并带来了巨大的商业利益,不仅频频再版,而且广告价格已飙升至同期小说杂志的几倍㊴。以上种种,均可见出女作者作为一种商业符码蕴含的巨大能量。至此,其本质已不仅是对小说的消费,更是对女作者的消费。前文介绍的顾明道化身“梅倩女史”,许啸天代笔高剑华写作长篇小说《梅雪争春记》㊵,大抵如是。

需要着重说明的是,在中国文学史的研究中,并非所有署名“某某女士”但生平无法确考的女作者都需要怀疑。笔者之所以质疑这些署名的真实性,正是建立在对近代中国特殊的时代背景、出版环境与作家心态的了解的基础上。在清末民初,科举制度的废除、出版业的飞速发展、稿费制度的建立,促使了小说商品化和小说家职业化。在商品经济的促动下,最初由梁启超等人提倡的“写心”或“载道”的小说不复存在,取而代之的是“率尔操觚,十日五日,便已成篇”㊶,“著书与市稿者,大抵实行拜金主义”㊷。尽管1910年清政府就颁布了中国第一部著作权法——《大清著作权律》,但版权意识的淡薄依然使民初出版市场相当混乱,东拼西凑、随意抄袭、以译代著等现象随处可见。换言之,此时很多小说作者并不以严肃认真的态度经营小说,他们在“娱人”的同时也在“娱己”,这从顾明道在《眉语》上一人分饰三角进行表演,并且津津乐道于“梅倩女史”的成功扮演就能见出。而将这一倾向推向极致的,无疑是后来被文学史定义为“鸳鸯蝴蝶派”的文人。尽管这是一个非常复杂和庞大的群体,“以作者论,固有高下之分;以小说论,亦有质量高低,内容正邪之别”,但为了经济利益而花样百出,“内容愈杂,流品愈下”,“随着读者的口味而时相转换”㊸,却是他们的共同倾向。

有趣的是,清末民初女作者发表小说的主要载体,正是鸳蝴派主持的刊物。以笔者博士论文的统计为例,有小说女作者56位,作品141篇(部)。就其发表的时间分布而言,晚清仅有8篇(部),其余均为民初时期发表;而在这133篇(部)中,竟然有85篇出自鸳蝴派主持的文艺报刊,几乎占据三分之二的体量。更值得注意的是,这些鸳蝴派所掌握的刊物,恰恰是当时小说市场上“商品化”程度最高的刊物。为了销量,杂志的主持者无所不用其极,举凡游戏文章、滑稽笔墨、奇事趣闻甚至裸体美人,都经常出现在刊物上。一个“某某女士”的署名,完全可能是出于经济利益或游戏心态随意冠名。以《眉语》杂志为例,前后有照片为证的女作家,总计出现了十位,但除了高剑华、许毓华外㊹,其余马嗣梅、柳佩瑜、孙清未等八人,生平基本不可考。细读“她们”的小说,大多篇幅较长,达中篇体量,且叙事曲折、下笔老道,绝非文学素养较低者可以写成。然而,这几位“女作者”多数只在杂志前三号现身一次,此后就不见踪影,同时期的文学刊物也不见她们活动的痕迹。这种状况很不正常,因为,同期女作家如吕韵清、陈翠娜等人,会同时出现在多个刊物上,发表的作品涵括诗、词、文、小说、戏曲等多种文类,且常常互有文字唱和。另外值得注意的是,1917年4月,也就是《眉语》停刊后不到一年,许啸天和高剑华又推出了一部摹仿《眉语》的杂志,名曰“闺声”,同样标榜“女界撰作之小说杂志”㊺。然而该刊仅出版一期便宣告停刊,可见销量不佳。如此紧要关头,却不见此前任何一位“女作者”现身支持,提供文稿。综合以上诸多吊诡状况,我们再来检视《眉语》上的“女作者”的小说,便很难相信诸如“郎揽而坐诸怀,俯颈与夫人接吻”“回顾夫人,则犹红裳半袒,酥胸微露”㊻这类文字出自女性之手;也就更加能够理解为何出现在《礼拜六》上的女作者温倩华和陈翠娜、《余闲录》上的畏尘女士在发表小说时,要高调声明不收取稿费的原因了。

综上可见,有关近代中国女性小说作者的信史资料并不算多,在复原其赖以生成的文化生态、文学生态、出版生态后,我们更应该清醒地意识到学术对象的有限性与学术论断的有效性。学术研究的宗旨当在求真,“孤证不立”是最基本的原则。无视女性本身的写作能力,不去考虑刊物的性质和属性,对其背后特殊的时代背景与文化内涵也不加斟酌,仅据一个署名或照片就来判定作者身份,实在危险。那么,在现有情况下,我们应该如何进行研究呢?

笔者以为,在研究近代中国女性小说创作问题时,应该严格区分两种截然不同的“女性小说”,即从内部着眼、作为女性性别主体书写的“女性小说”,以及从外部观照、作为文学现象的兴起意义上的“女性小说”。对于前者,倘若无法准确无误地判断其性别身份,那么据此建立起的有关“女性意识”“妇女本位”“性别视角”等论述,都将成为无根之木,希望以此获得历史本相,无异于缘木求鱼。而且,目前有研究者将这些“女作者”称为“女性小说家”也需仔细斟酌。姑且不论那些无法确定性别身份者,即便是可以确证身份为女性的作者,相当数量的人只有一两篇小说作品而已。因此,清末民初时期可以称之为“女小说家”的恐怕寥寥无几。总之,近代女性小说创作整体质量不高,文本阐述空间有限;若以严格标准判断作者性别身份,能够确证为小说女作者的恐怕也不多。由此可见,清末民初的女性小说创作不具备自足的本体性研究价值,倘若只以传统作家、作品论的研究范式进行研究,其对象和意义只会越来越窄化。

然而,对于后者——从外部观照、作为文学现象的兴起意义上的“女性小说”来讲,作者的生理性别反倒不是特别重要。因为无论是女性自著还是“男假女名”,都能引出一个更为值得关注的文学/性别现象,即中国女性如何从不被允许创作小说到文体赋权得以实现。换句话说,即便这些“女性小说”并非真的出自女性之手,但它们也授予作者另一身份——一个明确的女性作者身份的潜在权力;而“她们”的现身,又同时在社会心理层面上做好了扎实的铺垫,署名为女性的小说创作数量越多,越能看出文学结构变动中社会对女性从事小说创作的接纳度在扩张。从此以后,小说对于女性不仅不再是洪水猛兽般的存在,读者也会对报刊上那些署名为“某某女士”的小说作者习以为常。如此做法,一方面能够将我们从“雌雄莫辨”的“某某女士”的考证中解救出来,有利于研究对象的拓展和研究意义的深化;另一方面,由具体的“作家作品”研究转向更为确定的“文学现象”探求,可以落实中国女性小说兴起的某些关键性的节点。这不仅是研究范式的转变,更是研究框架的重新搭建,并且可以对目前近代文学和女性文学的研究均有所补益。

三、两条新进路

上文已述,作为研究对象,清末民初时期女性小说的作者及其文本无法承担本体性的学术探讨,或者说这样做的研究意义不大。扩张近代中国女性小说研究的学术空间,必须从广义的“女性小说”入手,将它作为一种中国文学古今演变过程中具有征候性的文学现象来看待,如此,这一问题将会生成值得我们深入探究的丰富面相。

譬如,可以将“小说”作为关键词,引入到对近代中国女子教育的考察中。清末时期,“小说场域”里的性别秩序开始松动。在梁启超、夏曾佑等“小说界革命”的鼓吹者的预设中,女性本身就是“新小说”读者群体的重要组成部分。“小说界革命”后,最初的一批女性小说作者,如写作《女狱花》的王妙如、出版《侠义佳人》的邵振华等,都曾有感于小说的教育功能而现身说法。在学校教育层面,晚清时已有少部分新式女学堂以“小说”为教学材料,到了民初,专供高等小学校使用的《中华女子国文教科书》里已经光明正大地将正面评价“小说”的名为《小说》的文章作为课文㊼。包天笑、程瞻庐、胡朴安、钱基博等大量小说作者进入女校成为“国文”课教师或者由女校的“国文”教师开始兼职小说创作。同时,“小说”为女校“国文之助”的说法也开始流行。民国初年,部分女学生由国文课训练走向小说创作。这一点可以从直隶第一女子师范学校的女学生那里看得非常清楚㊽。总之,基于教育制度的更新,特别是通过学校教育将“女性”与“小说”联系起来,不仅能够赋予女性作为小说读者和作者的“合法性”,还可以借助教科书的权威效应、教师的示范意义及其教学组织、学生的自我体验与实践等,推进这一“知识”的社会化程度,提升小说的文化等级空间。

再如传播媒介,即作为新媒体的报刊对于女性小说作者的催生效应。笔者曾选取33份近代女报,窥探杂志编辑者预设和期待的小说作者的性别,从而估测女作者在小说界中的位置㊾。其中,有两份女报至关重要。一是1904年创刊的《女子世界》,它是晚清女报里“除去校刊与日报,历时最久、册数最多、内容最丰富”㊿的一种,并且也是首创“小说”栏的女性报刊,开女报注重发表小说之先河,从报刊体例、编辑方针和栏目设置等方面,为小说女作者的生成做了制度性的铺垫。二是1914年问世的《眉语》,它提出了“闺秀说部”的理念,将“女作者”作为一种商业卖点加以炒作并大获成功,在相当大的程度上冲击了出版市场里的传统性别秩序。

另如“象征资本”(symbolic capital),借用布尔迪厄的社会实践理论来看,它意味着声誉或威信的累积及其影响力,是合法性建构的重要形式之一[51]。具体到中国女性小说的兴起上,清末民初西方女小说家的译入即提供着这样的象征资本。自晚清至民国初年,西方女小说家以各种形式被逐渐介绍到中国。这些传记以及传记的各种补充形式——介绍性文字与照片,数量由少到多、篇幅由短到长、愈来愈趋近正规的传记体,并且真正赋予了她们“小说家”的身份,而不是像晚清那样只关注她们对人心风尚、社会变革的贡献。据笔者统计,晚清至少译入5位西方女小说家,存11篇传记;民初则大约介绍过35位,共有49篇传记(含照片)。这一趋势不仅与清末民初女性小说创作兴起的轨迹大体吻合,也呼应了当时文学现场中对女性创作小说态度的转变。域外女小说家的译介,冲击并重构旧有“小说场域”的性别秩序,并在近代中国女性的自我塑造过程中,起到了非常重要的作用。一个最为突出的表现,就是“她们”参与了中国本土女性职业问题的讨论,并提出将“小说家”作为女子职业[52]。

除上述三个层面外,还可以从稿酬制度、社会风尚等方向来认真考察清末民初的女性小说创作。凡此种种,皆可深入近代中国的历史、社会、文化场域之中,在传统意义的作家、作品研究的基础上开拓新的研究空间。具体而言,至少可以开拓出两条进路:其一,从发生学的角度观照女性写作小说这一特殊的文学/性别现象,进而思考近代文学的学科价值与“独立性”问题;其二,从性别与文类的关系角度切入,对已然固化的作为学科概念的“女性文学”研究加以深化。

(一)发生学研究

研究清末民初女性小说创作必须走出作家、作品考证的视野局限,认真思考中国女性小说在文学古今演变的历史大变局中从无到有、从禁忌到时尚的发生机制。中国女性小说的发生有其必要的社会条件,是多种要素综合作用的产物。其中尤其重要的是接受与评价的层面,这里蕴含着女性创作小说合法性的辩难、文学场域与性别权力的重新划分、文学史书写与经典化等多方面的问题。而正是这些问题中各方力量的角逐与争夺,才能标记出清末民初女性小说创作的升沉起伏与历史定位。

表面上看,中国女性小说的出现只是一种文学现象,但本质上因应着清末民初文化场域与知识制度的变迁。晚清开始,小说从文学的边缘向中心移动。几乎同时,由男性主导的女子解放思潮也得以开启。中国女性小说的发生便是新的文学运动与社会风尚相互激荡的产物。最终,女性获得了或者说被一种新的父权制文化赋予了阅读与写作小说的权力,女性与小说的关系也在近代中国的知识谱系和社会变革中被重构。

显而易见,中国女性小说的发生是典型的现代性事件。然而长期以来,通行的文学史叙事习惯于将冰心、庐隐等“五四”女作家视为中国现代女性文学的第一代。孟悦、戴锦华曾在她们的经典研究中断言:“中国现代女作家作为一个性别群体的文化代言人,恰因一场文化断裂而获得了语言、听众和讲坛,这已经足以构成我们历史上最为意味深长的一桩事件。”[53]因此,“五四”女作家的登场被称为“浮出历史地表”。这暗示了“五四”以前的女性写作在地表之下,是一种压抑性的存在。但事实上,从清末民初时期女性小说创作的整体来看,无论是作品的思想主旨、表达技巧、情感内涵,抑或文本的生产发表机制、阅读接受方式等,甚至仅就女性被赋权创作小说这一现象本身而言,都已然与中国传统的妇女写作截然不同,并且一直处于公共空间之中,譬如刘韵琴的小说是反袁斗争的利器,高剑华的小说是出版市场的宠儿。客观地说,中国近代的女性小说作者已经是“浮出历史地表”的女性创作群体,只是她们的“浮出”没有被文学史的书写者所注意。

值得深思的是,中国近代的女性小说因何被忽视?倘若倒回三十多年前,孟悦、戴锦华写作《浮出历史地表》的年代,还可以推脱说是资料的问题;时至今日,何以专门研究中国近代女性小说的学者仍然无法突破所谓的“浮出”叙事的桎梏?究其根本,是“五四”史观的问题。这是近代文学研究面临的整体困境。近代文学研究最初能够作为学科存在的最大合法性是近代文学被看作是旧民主主义革命时期的文学,这一文学的全部价值在于向新民主主义革命时期的文学——由“五四”发端的、无产阶级领导的、人民大众的、反帝反封建的“现代文学”过渡。随着改革开放的不断推进,建立在新民主主义论基础之上的近代文学研究范式逐渐被现代性叙事话语取代,近代文学开始被视为中国文学现代转型的重要一环。这套表述看似脱离了政治色彩而更为学术化,但本质上仍属于“过渡论”,仍然是将近代文学看作古典文学的终结和现代文学的起点。可以看到,中国现代文学的发生学研究方兴未艾,而中国近代文学的发生学问题几乎无人问津。因为从事近代文学研究的学人似乎与现代文学研究者分享着同样的问题意识,即在清末民初为“五四”新文学的发生寻找证据。

正如研究中国近代女性小说,不能仅从“女性小说”着眼一样;研究“近代文学”,倘若只从“文学”入手,将难免成为古代文学和现代文学这两个相近学科的附庸。表面上看,与古代文学或现代文学相比,近代文学都是“一个没有伟大的作家作品,没有一种臻于至境的文体,也没有成功的艺术创新的时代”,但“近代文学研究应当有自己的面貌”[54]。现代文学尚可以奉新文学为中心,具有相对统一确定的特质与方向来谈发生学,然而,近代文学自身的异质性几乎无法调和。如果研究者拒绝将其简单地看作导向“五四”新文学的过渡阶段,那么如何把握和建立近代文学的自足空间将是亟待解决的重大课题。

(二)性别与文类

目前,中国女性文学史的背后是现代性“文学”制度。甚至从谢无量那本有些陈旧的《中国妇女文学史》开始,其所谓“考历代妇女文学之升降”[55]已经将传统视域下不同文学类型的作品统摄到“文学”的总体概念之中。20世纪80年代初期,女性文学成为引起知识界强烈关注、饱含争议的概念;至80年代后半期,作为新生概念的妇女/女性文学变成学术研究的一种潮流。然而,作为学科术语的女性文学慢慢被制度性地固化。特别是90年代,随着西方女性主义文学的译入,在对女性文学的认知中,女性意识与女性主体性尤其被强化,女性文学的研究对象存在着被窄化的危险。

就现有的女性文学研究来看,中西维度的女性差异已经被充分重视,但对古今演变的“文学”观念却少有辨析。女性文学研究总是在“妇女”“女性”“女性主义”“女性意识”等层面兜兜转转,却对“文学”话语本身的同质性习焉不察。中国传统文论内部没有西方式的本体意义上的“文学”,只有诗、文、词、曲等文类概念;“五四”以后,“文学”才逐渐成为统摄小说、诗歌、散文、戏剧四大文类的整体性概念。对于女性文学学科来说,天然地认可了文学中小说、诗歌、戏剧、散文“四分天下”的格局。然而,文类与性别之间的关系并不像我们今日认识的这般理所应当。

20世纪初,英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫曾在《一间自己的房间》中指出,在18世纪到19世纪的英国文学里,多数女作家以小说为主要的创作文类,女诗人则很少出现。她详细分析其中的原因,认为女性受限于琐屑的家庭义务,很难得到安静、完整的思考空间与创作时间,因此无法发展需要全心投入的“戏剧和诗歌”,而转向可以利用零碎时间“随时拿起来,随时放下”的小说[56]。伍尔夫在这里提出一个有趣的问题,即作者选择文类时是否受到性别的影响与牵制?而不同社会、文化与文学传统下的女性,在创作时是否会有不同的思考与选择?伍尔夫对英国文坛的分析是否得当,是另外的问题,但如果把眼光放在同一时期的中国文学的话,我们则会看到一幅倒置的图景——女性作家所专长的是韵文体的诗词而非散文体的小说。

从性别的角度进入文类研究,同时也是从文类的角度凸显性别问题。应力避将“女性”作为定语锁死在“文学”上,而要以“女性”为方法找寻通向“文学”内部的路径,从而在历史化与语境化的研究过程中,重新审视女性与文学的关系。文类视野的建立与文类社会学方法的应用,可以为“女性文学”的构造提供新的研究路径;而古有严苛禁忌、今时蔚为大观的“女性小说”,恰是中国本土化性别与文类研究的最佳入口。因此,研究中国女性小说的兴起,有助于深入到“女性文学”构造的内部肌理之中,尝试建立新的历史叙述维度。

结 语

作为研究对象,中国近代女性小说是近代文学与女性文学两个学术领域的交叉话题。然而,目前的相关研究不仅没有利用好跨度的优势,反而折射出两个学科背后的学术思维问题。就整体来看,清末民初时期女性的小说创作在思想或艺术上乏善可陈,似乎之所以值得被区别对待、可以独占疆域的原因在作者性别为女。于是,因为“女性”为其特色,发挥对文本“女性意识”的捕捉与阐释,便似乎理所当然;而又处在近代阶段,其定位自然被置于为“五四”女作家的登场做铺垫。倘若在这样的思维定势下开展研究,研究者的精心阐释难免沦为一种模式化的解读。研究者无论竭力打捞多少可能是女性创作的小说作品,也都无济于事。对于近代中国女性小说的研究,绝不可盲目追求数量之多,并以此相标榜。何况在学术研究中,也并非数量越多,研究价值就越大。

冷静地拷问,倘若承认中国近代女性小说在思想或艺术上并没有超过同时代的男性作者,而且相较于“五四”以后的现代女作家创作甚至显得十分幼稚,那么,它是否值得作为课题去认真研究?事实上,问题的关键是如何打开研究对象的阐释空间。傅斯年曾说:“小题大做,可成上品;大题小做,便不入流。”[57]无论研究者如何做出阐释以及不断将其经典化,拉长历史的视界来看,“近代文学”存在的终极意义或许不在“文学”,特别是不在“五四”以来所建立的“纯文学”的层面。相应的,中国近代女性小说的研究价值不仅不在“五四”以来所建立的“纯文学”的层面,甚至也不在以“五四”新女性为样板所设定的女性意识的层面。

研究中国近代女性小说,需要以小博大,不能仅仅进行单纯的文学研究,而应该走向更加广阔的文化研究。如果能把重心偏向“近代”,且重视“女性”的文化意涵而非生理性别,将其新旧杂陈、古今交叠、中西碰撞以及内外重置等特点借助文学研究予以揭示与解释,不仅可以突破单一化与琐碎化的研究困境,更重要的是能够由此出发,将这一研究作为一种方法来观照更为宏大的学术命题。从表面上看,对清末民初女性小说创作的研究似乎无关宏旨,但深究下去,它可以成为撬动已然固化板结之学术话语的支点。

① 本文所说的“小说”,指的是现代意义上的散文体小说;明清时期,由女性所作的韵文体的弹词,不在本文所讨论的“小说”范畴之内。因为“弹词”这种文类无论是在古人的观念中,还是在晚近学者或为诗、或为词的文体指认下,都与“小说”有着明晰的界限(参见马勤勤:《隐蔽的风景:清末民初女性小说创作的兴起与呈现》,北京大学2014年博士论文,第1—2页),只有将它们同时置于“通俗文学”或“叙事文学”这一大的概念之下,二者才会在一定程度上被统摄起来(参见谭帆:《稗戏相异论——古典小说戏曲“叙事性”与“通俗性”辨析》,《文学遗产》2006年第4期)。

② 参见王利器辑录:《元明清三代禁毁小说戏曲史料》,上海古籍出版社1981年版。

③ 谭正璧:《中国女性的文学生活》,光明书局1930年版,第31页。

④ 赵伯陶:《〈红楼梦影〉的作者及其他》,《红楼梦学刊》1989年第3期。

⑤ Robert E.Hegel, The Novel in Seventeenth-Century China, New York: Columbia University Press, 1981, p.3.Anne E.Mclaren, Chinese Popular Culture and Ming Chantefables, Leiden: Brill Academic Publishers Press, 1998, pp.67-72.

⑥ 参见潘建国:《明清时期通俗小说的读者与传播方式》,《复旦学报》2001年第1期;蔡亚平:《读者与明清通俗小说创作、传播的关系研究》,暨南大学出版社2013年版,第83—92页。

⑦ 此书于2006年由哈佛大学出版社出版,中译本于2015年由北京大学出版社出版。

⑧ 关于此书的内容与意义,参见马勤勤:《历史无声亦有痕——评魏爱莲〈美人与书:19世纪中国的女性与小说〉》,《妇女研究论丛》2018年第4期。

⑨ 参见魏爱莲:《美人与书:19世纪中国的女性与小说》第八章“女性、出版与晚清的文学思潮”,马勤勤译,北京大学出版社2016年版。

⑩ 薛海燕:《论中国女性小说的起步》,《东方论坛》2001年第1期。

⑪ 李舜华:《“女性”与“小说”与“近代化”——对明以来迄晚清民初性别书写的重新思考》,《明清小说研究》2001年第3期。

⑫ 参见沈燕:《20世纪初中国女性小说作家研究》,上海师范大学2004年硕士论文。

⑬⑯ 王绯:《空前之迹:1851—1930中国妇女思想与文学发展史论》,商务印书馆2004年版,第350—386页,第359页。

⑭ 郭延礼:《20世纪初中国女性小说家群体论》,《中山大学学报》2011年第2期。

⑮ 参见黄锦珠:《女性书写的多元呈现:清末民初女作家小说研究》,(台北)里仁书局2014年版。

⑰ 2004年,薛海燕根据博士论文在中国社会科学出版社出版了《近代女性文学研究》一书,其中专列“近代女性小说”一章,也延续了同样的统计思路。

⑱ 鲁毅:《中国近代女性小说出版综论(1840—1919)》,《编辑之友》2018年第10期。

⑲ 马勤勤:《隐蔽的风景:清末民初女性小说创作的兴起与呈现》,第23页。

⑳ 冯自由:《革命逸史》第2集,中华书局1981年版,第37页。

㉑ 岭南羽衣女士著,谈虎客批:《东欧女豪杰》,《新小说》第1号,1902年11月。

㉒ 披发生:《〈红泪影〉序》,陈平原、夏晓虹编:《二十世纪中国小说理论资料(1897—1916)》,北京大学出版社1997年版,第380页。

㉓ 顾侠儿著,梅倩女史评:《郎心妾心(上)》,《眉语》第16号,1916年3月。

㉔ 莫世祥:《马君武集·前言》,《马君武集》,华中师范大学出版社1991年版,第4页。

㉕ 阿英:《小说二谈》,古典文学出版社1958年版,第111—115页。

㉖ 参见王学钧:《〈东欧女豪杰〉作者岭南羽衣女士考》,《清末小说》第20、21号,1997、1998年。

㉗ 明道:《正谊斋随笔·新情书》,《小说新报》第5年第5期,1919年5月。

㉘ 《中华书局初版新书·艺蘅馆词选》,《申报》1935年11月6日。

㉙ 夏晓虹:《梁启超家庭讲学考述》,《梁启超:在政治与学术之间》,东方出版社2014年版,第196页。

㉚ 夏晓虹:《梁启超与晚清短篇小说的发生》,《岭南学报》复刊号第1、2期合刊,2015年。

㉛ 参见马勤勤:《当“才女”与“市场”相遇——从高剑华看民初知识女性的小说创作》,《南开学报》2016年第2期。

㉜㊴ 参见马勤勤:《作为商业符码的女作者——民初〈眉语〉杂志对“闺秀说部”的构想与实践》,《中国人民大学学报》2015年第5期。

㉝ 《创设北京女报缘起》,《大公报》第1075号,1905年6月28日。另可参见姜纬堂、刘宁元主编:《北京妇女报刊考》,光明日报出版社1990年版,第43—44页。

㉞ 参见江苏省社会科学院明清小说研究中心、江苏省社会科学院文学研究所编:《中国通俗小说总目提要》,中国文联出版公司1990年版,第993页。

㉟ 对此,吴虞在日记中有非常详细的记载(参见《吴虞日记》,四川人民出版社1984年版)。

㊱ 包天笑:《钏影楼回忆录》,山西古籍出版社、山西教育出版社1999年版,第463页。

㊲ 《论小说之教育》,《二十世纪中国小说理论资料(1897—1916)》,第204—206页。

㊳ 参见陈平原:《中国现代小说的起点——清末民初小说研究》,北京大学出版社2010年版,第18页。

㊵ 此处许啸天先将《梅雪争春记》署“高剑华”之名发表,是为了维持《眉语》杂志“闺秀说部”的名实相符,因为该刊后期真正能确认的女性小说作者,基本只剩下高剑华一人。而1916年7月新学会社出版《梅雪争春记》单行本时,《眉语》杂志已确认停刊;相较于高剑华,许啸天无疑拥有更高的文坛声望,署他的名字或可增加销量。换言之,“高剑华”作为一个“商业符码”被选取和弃置,其背后一直是商品经济规律在起作用。

㊶ 眷秋:《小说杂评》,《雅言》第1期,1913年12月。

㊷ 天僇生:《中国历代小说史论》,《月月小说》第l卷第11期,1907年12月。

㊸ 范烟桥:《民国旧派小说史略》,转引自魏绍昌编:《鸳鸯蝴蝶派研究资料》上卷,上海文艺出版社1984年版,第270—271页。

㊹ 许毓华是《眉语》主持者许啸天的侄女,其生平参见马勤勤:《隐蔽的风景:清末民初女性小说创作的兴起与呈现》,第68—69页。

㊺ 《女界撰作之小说杂志〈闺声〉》,《申报》1917年4月4—6日。

㊻ 柳佩瑜:《才子佳人信有之》,《眉语》第5号,1915年3月。

㊼ 参见沈颐、范源廉、杨喆编:《(高等小学校用)中华女子国文教科书》第4册,中华书局1915年版,第2页。

㊽ 参见马勤勤:《“浮出历史地表”之前的女学生小说——以〈直隶第一女子师范学校校友会会报〉(1916—1918)为中心》,《文学评论》2014年第6期。

㊾ 参见马勤勤:《女报与近代中国女性小说创作的发生:以发刊词和征文广告为中心》,《中国现代文学研究丛刊》2016年第5期。

㊿ 夏晓虹:《晚清女性与近代中国》,北京大学出版社2004年版,第67页。

[51] 关于象征资本,参见宫留记:《资本:社会实践工具——布尔迪厄的资本理论》,河南大学出版社2010年版,第155—166页。

[52] 参见马勤勤:《“翻译的传说”:清末民初西方“女小说家”的中国之旅》,《南京师范大学文学院学报》2019年第1期。

[53] 孟悦、戴锦华:《浮出历史地表——现代妇女文学研究》,中国人民大学出版社2004年版,第1页。

[54] 王飙:《近代文学研究应当有自己的面貌》,《文学遗产》1989年第2期。

[55] 谢无量:《中国妇女文学史》,中华书局1916年版,第3页。

[56] 伍尔夫:《一间自己的房间》,吴晓雷译,陕西师范大学出版总社有限公司2014年版,第129页。

[57] 傅斯年:《国立台湾大学法学院〈社会科学论丛〉发刊词》,《傅斯年集》,花城出版社2010年版,第502页。