波蒂切利与人文顾问:贡布里希对《春》绘制方案的假设

2020-04-14张茜

张 茜

1945年,贡布里希发表论文《波蒂切利的神话作品:对他圈子里的新柏拉图学派象征体系的研究》(Botticelli’s Mythologies: A Study in the Neoplatonic Symbolism of His Circle)①,在他看来,波蒂切利的《春》(图1)不应当只是古代文学作品的图解,而是佛罗伦萨新柏拉图主义者马尔西利奥·菲奇诺(Marsilio Ficino)为洛伦佐·迪·皮耶尔弗朗切斯科·德·梅迪奇(Lorenzo di Pierfrancesco de’Medici,后被称为“小洛伦佐”)订制的一份具有训诫意味的礼物。二十五年后,贡布里希又为其增补了序跋并收录于《象征的图像》(Symbolic Images)一书。虽然他承认假设可能不成立,但也声明自己始终着意的是如何复建波蒂切利创作此画的历史情境,展示图像学分析的多种途径,使人们重新思考《春》的寓意。不仅贡布里希,瓦尔堡、潘诺夫斯基、温德(Edgar Wind)等众多一流艺术史学者都对《春》进行过专题研究,他们倾尽全力地解析画作的内容,推测画家的用意,《春》中难以名状的人物表情与场景,成为艺术史家们展现学术才智的“竞技场”。

对贡布里希而言,最关心的问题是“波蒂切利为何要这么画”。他对《春》的研究所做的贡献,只有放置于艺术史发展的脉络中才能被更好地理解。本文欲从瓦萨里时代到20世纪中叶欧美波蒂切利的研究转向出发,回顾相关学者为贡布里希写作奠定的史学基础;再围绕瓦尔堡对波蒂切利作品中“衣饰”的兴趣和他撰写博士论文的过程,反观贡布里希的评价,展示艺术史“黄金时代”的学者们在同一议题上采用的不同研究路径。除了完整重温贡布里希对《春》绘制方案的假设,文本还将提及一份重要但直至20世纪70年代才被发现的“梅迪奇财产目录”,它揭示出《春》最初的摆放位置并不是乡间的喀斯特罗别墅(Villa di Castello),而是佛罗伦萨市内的拉尔加别墅(Via Larga),目录的公布不仅颠覆了前代学者的推测,对当代《春》的研究也具有重要价值。

一、《春》的重新发现

波蒂切利在欧美艺术史上的地位绝不逊于任何一位文艺复兴时期的艺术家,他的杰作《春》与《维纳斯的诞生》令世人惊叹,用萧伯纳的话来说:“如今,四万平方米卡拉奇(Carracci)、圭多(Giulio)、多美尼基诺(Domenichino)……的画作都换不到半平米波蒂切利、利皮(Lippi)与贝里尼(John Bellini)的作品。”②然而,从波蒂切利离世到1800年的近三百年间,他的作品几乎无人知晓,就连达·芬奇与米开朗基罗都没有注意到他③。之后在英国、德国和法国,他的作品不仅难以售卖,甚至经常被张冠李戴,归在其他艺术家名下。这期间,有关波蒂切利的文献资料更是如凤毛麟角,几乎没有哪位伟大的艺术家经历过如此长时间的冷遇。

可以确知的是,描述《春》的第一人是瓦萨里,他在《名人传》(Le Vite)中写道:“有两件至今仍在科西莫大公的喀斯特罗别墅中:其中一件画着维纳斯的诞生,几位风神正引领她登岸,画中还有众丘比特;另一件画着维纳斯和美惠女神,她们用鲜花为她装扮,象征春天。”④贡布里希认为,正是瓦萨里的叙述使后继的研究者们把目光集中在“维纳斯与春”这一主题上,并且搜集了大量的古典文献将两者联系起来。而波蒂切利长时间遭受的冷落,多半也受到瓦萨里的影响。在《名人传》中,瓦萨里虽然追溯了一些波蒂切利的轶事,评价却不够公正客观,从他书中所传达的“进步观”来看,波蒂切利作品呈现的“消遣意味”似乎正是梅迪奇家族衰败的精神体现;波蒂切利不是乔托或马萨乔这类个人风格鲜明、推进艺术发展的艺术家⑤,他的几幅为瓦萨里所赞许的作品后来也被证明并非出自其手。17至18世纪,将波蒂切利与其他艺术家的作品搞混的事件屡见不鲜。譬如,第一位在文章中称赞波蒂切利的英国画家、鉴赏家小乔纳森·理查森(Jonathan Richardson the Younger),1721年参观乌菲兹宫后写道“波蒂切利《三王来拜》(Adoration of the Magi)中的天使金光灿灿”(图2),然而,波蒂切利的这幅作品中根本就不存在天使,他看到的应该是同在乌菲兹宫的曼泰尼亚三联画中的一幅⑥(图3)。此外,伊尼亚齐奥·霍弗(Ignazio Hugford)在18世纪中期收藏了波蒂切利的《思哲圣奥古斯丁》(St.Augustine),但他一直认定其为利皮的作品。就连《洛伦佐·梅迪奇传记》(The Life of Lorenzo de’Medici, Called the Magnificent)的作者——历史学家兼收藏家威廉·罗斯科(William Roscoe)——对波蒂切利也很陌生。

图1 波蒂切利 春 15世纪70年代末或80年代初 木板坦培拉 乌菲兹宫藏

图2 波蒂切利 三王来拜约1475—1476年 木板坦培拉 乌菲兹宫藏

图3 曼泰尼亚 三王来拜 约1462年 木板坦培拉 乌菲兹宫藏

19世纪,法国天主教徒弗朗索瓦·里奥(François Rio)改变了上述局面,他游历过意大利和德国,娶了位威尔士女子,之后在伦敦定居。1836年,里奥的诗集《论基督教》(De La Poésie Chrétienne)出版,他提醒人们应当肯定西斯廷礼拜堂中波蒂切利的贡献。1854年,诗集被译为英文,引发了英国人对波蒂切利的兴趣,不仅国家美术馆第一任馆长查尔斯·洛克·伊斯特莱克(Charles Lock Eastlake)收藏了此书,拉斯金读后也开始临摹波蒂切利的《井边的摩西与叶忒罗之女》(Moses and Jethro’s Daughter at the Well)。不久,前拉斐尔派画家罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)与批评家沃尔特·佩特(Walter Pater)在全英范围内掀起了一股“波蒂切利再发现”(Botticelli’s rediscovery)热潮。1869年,罗塞蒂得到一幅被归于波蒂切利名下的女子肖像画《斯梅拉尔达·班迪内利》(Portrait of Smeralda Bandinelli)⑦(图4),随后他就意识到《春》的重要性,并且写下了题为“献给春,波蒂切利”的十四行诗⑧。在罗塞蒂的影响下,史文朋(Algernon Swinburne)成为英国首批正式评论波蒂切利的诗人之一,他称:“淡淡的,甚至含有些许痛苦的优雅,为波蒂切利所有作品注入奇特的魅力,令人深省。”⑨1873年,继史文朋之后,佩特在著作《文艺复兴研究》(The Renaissance)中专辟一章讨论仍被归为“二流画家”的波蒂切利,但此举是为了烘托达·芬奇等更伟大的艺术家,进而使全书显得更加完整。佩特认为波蒂切利的作品体现了基督教与异教的双重特征,更真实也更世俗,他称赞《维纳斯的诞生》:“波蒂切利把情感带入古典的主题中,其中表达最完整的一幅藏于乌菲兹……它色调苍白、冰冷……让人一下子想起所有读过的关于15世纪佛罗伦萨的书籍,比希腊黄金时代的艺术家更懂得希腊人的脾性。”⑩经由佩特的描述,波蒂切利的名声得以扭转,不再因为道德问题遭到贬斥,从而进入了纯粹的审美领域。尽管佩特的评价后来遭到瓦尔堡学派的质疑,却掀起了英国文学和艺术界对波蒂切利的狂热与追捧。用利维(Michael Levey)的话来说:“画作虽然高深莫测,但吸引了追忆往昔的人们。他的异教特点正是那些对现实不满、渴望古典意象的英国唯美主义者们所翘首以盼的。波蒂切利对古典题材的加工,让失去教义信念的人找到了异教美的寄托。”⑪有趣的是,罗塞蒂从未去过意大利,佩特看到的维纳斯可能只是1870年阿伦德尔协会(Arundel Society)出版的石印版画。

图4 (传)波蒂切利 斯梅拉尔达·班迪内利 约1471年 木板坦培拉 维多利亚与阿尔伯特博物馆藏

在此期间,意大利鉴赏家莫雷利(Giovanni Morelli,1816—1891)和他的追随者贝伦森(Bernard Berenson,1865—1959)也开始关注波蒂切利。莫雷利扎实的解剖学修养为他的鉴赏方法增添了“科学色彩”,他认为鉴别作品的真伪不能只注重整体构图,也不能依靠观者的感受,而应该研习画面中微小的差别;构图往往是程式化的结果,感受过于主观,只有局部“特征”才是独具的,也更为客观⑫。1874年,莫雷利首次用这种方法比较了波蒂切利与利皮作品中的“耳朵”和“手指”。贝伦森的研究方法更为大胆,他称:“探寻艺术家的个性,无惧脱离‘文学’资料,只需考察他的生长环境以及他的交游史,便一清二楚。”⑬1899年,贝伦森塑造了一位名叫阿米克·桑德罗(Amico di Sandro)的画家,他不是历史上真实的艺术家,而是根据波蒂切利与利皮的生平事迹创造的虚构人物。莫雷利与贝伦森开创了在鉴赏中运用科学方法的先河,艺术史研究也开始朝着“文化科学”(Kulturwissenschaft)的方向迈进。

19世纪末,瓦尔堡的学生赫尔曼·厄尔曼(Hermann Ulmann)出版了第一部研究波蒂切利的学术著作⑭,瓦尔堡的博士论文也于同年刊出,波蒂切利迎来了艺术史研究上的黄金时代。以瓦尔堡、赫伯特·霍内(Herbert Horne,1864—1916)及雅克·梅尼尔(Jacques Mesnil,1872—1940)为首的艺术史学者都极为注重古典文献,抗拒唯美派沉迷感官愉悦的态度,抵制鉴赏家过度专注形态面貌的非历史性倾向。他们在艺术史研究方面产生了划时代的影响,且对贡布里希的波蒂切利研究来说极为关键。

贡布里希作为艺术史“黄金时代”的亲历者、见证人,也是当仁不让的中心人物,自然不会忽略波蒂切利对文艺复兴象征主义体系的重要性。他从瓦尔堡身上学习到将现代科学应用于人文主题、以心理学与人类学作为研究古典艺术的钥匙;同时希望借自己的论文进一步探寻图像意义(meaning)之外的文化意涵。贡布里希关于《春》的论文发表后,艺术史界对波蒂切利的热忱依然没有减退,用他的话来说,“关于这幅迷人画作的案卷永远都不可能合上”⑮,大名鼎鼎如潘诺夫斯基⑯与温德⑰分别于1960年和1969年对波蒂切利的神话题材作品予以读解。1970年,贡布里希在补充的序跋中对相关研究进行了简单的总结,他一共列举了8篇论文:其中支持他观点的有弗雷德里克·哈特(Frederick Hartt)与安德烈·沙泰尔(André Chastel);潘诺夫斯基与温德也认可新柏拉图主义的影响力,但潘氏坚称瓦尔堡的推断更令人信服;W.S.赫克谢尔(W.S.Heckscher)与P.弗朗卡斯泰尔(P.Fancastel)认为作品体现了中世纪传统;而提出质疑并坚持认为画中人物与波利齐亚诺(Poliziano)爱情诗描述最相似的则有A.B.费鲁奥洛(A.B.Ferruolo)与查尔斯·登普西(Charles Dempsey)⑱。不难看出,这些学者提及的文学原典与贡布里希的假设多少有些相悖。同样的作品,后世对其神话寓意的归属持有不同的见地,究竟应该相信谁呢?贡布里希的回答也许出于他始终坚持的信念,即:“图像学的分析不应局限在搜寻出处……任何一种解释都必须从关于我们面临的作品的种类或范畴的假设出发……某个神话可以从象征角度解释,这并不证明在某种情况下当初的意图就是要人们作这样的解释……我主张所根据的不是这些原典,而是对历史情境的重建。”⑲可见,“重建历史情境”是贡布里希传达的核心概念,他提醒我们绘画的确再现了可见世界,也通过特定题材传达了象征意义;但最关键的,它是艺术家有意或无意的构筑,对作品进行图像学解释最好基于它创作的年代,而不是学者所处的时代。

二、瓦尔堡的博士论文

研究《春》期间,贡布里希正受弗里茨·扎克斯尔(Fritz Saxl)之托在伦敦整理瓦尔堡的笔记⑳,后于1970年出版了《瓦尔堡思想传记》(Aby Warburg: An Intellectual Biography)一书,其中有独立篇章详述了瓦尔堡撰写博士论文的历程及重要意义。1893年,瓦尔堡在德国出版了《波蒂切利的〈维纳斯的诞生〉和〈春〉:早期文艺复兴的古物观念》,作为他的首部著作,其关心的议题不仅对他未来的艺术史事业起了决定性作用,很可能也直接激发了贡布里希对波蒂切利的兴趣。瓦尔堡与贡布里希关于《春》的论述不仅展示了两位艺术史家对同一幅作品不同的解读,也反映了当时英国德裔艺术史学者的知识环境,以及他们对古典文明的向往;同时,也有助于我们了解两位大师学术思想形成的过程。有学者觉得此时的贡布里希想借波蒂切利“证明自己是一个瓦尔堡学派的人物”,但彼得·伯克(Peter Burke)却说:“就文化科学而言,他不是瓦尔堡的追随者。”㉑

先从瓦尔堡博士论文题目的拟定谈起,他最初想写的是“菲利皮诺·利皮,艺术与历史的进步”(Filippino Lippi, die Kunst und der Fortschritt in der Geschichte)㉒。在他1888年12月参加“布兰卡奇礼拜堂(Brancacci Chapel)中的马索利诺(Masolino)与马萨乔”研讨会的笔记中,首次出现了关于仿古衣饰和文献的资料。1890年是关键点,他在日记中抄写了波利齐亚诺的诗句,并在有关维纳斯的部分划上红色标线,他的学生厄尔曼恰巧此时正在关注波蒂切利,可能对瓦尔堡的研究产生了直接影响。1860至1915年,欧美学界关于波蒂切利的认识几乎都源自前拉斐尔派与唯美派,但瓦尔堡质疑他们的客观性,与霍内以及梅尼尔相继出版了关于波蒂切利的研究专著㉓,试图重建15世纪的欧洲艺术精神。瓦尔堡档案馆的资料表明,他们通信频繁且志同道合,霍内是那个时代少数笃信“科学批判”要靠文献说话的史学家,梅尼尔翻遍了佛罗伦萨的档案,而瓦尔堡秉持的则是“上帝居于细节”㉔的治学态度。扎克斯尔称,三位学者虽然来自不同国家,但都将波蒂切利作为共同的研究对象,希望通过修正19世纪以来大众对波蒂切利的“审美误读”和盲目的“狂热”,用积累具体证据的方法,弱化一成不变的观念,为艺术史注入新的血液㉕。

贡布里希认为瓦尔堡对细节的关注得益于卡尔·兰普雷希特(Karl Lamprecht)教授的“文化调查法”,或者说,跟他学会了观察“姿势与艺术间的联系”。瓦尔堡对姿势和动作的兴趣,成为他思想体系中的重要元素,决定了他对一篇论文的主题选择,从而决定了他未来整个的研究方向㉖。在瓦尔堡撰写学位论文的初期,大部分学者仍然认为早期文艺复兴湿壁画中动作与面部表情的提升得益于“自然主义的发展”;然而他举出反例,发现这一时期浮雕作品注重花饰(tracery)的做法明显是对“自然主义的背离”。另外,莱辛提出的“雕塑只适于表现静态母题”与温克尔曼“静穆的伟大”原则虽已深入人心,但在瓦尔堡看来,却无法解释文艺复兴时期艺术家重视刻画瞬间的现象。因此,波蒂切利的两幅作品被他选为研究对象就不足为奇了——它们充满了细节,又代表着文艺复兴的最高成就,艺术此刻不再是教会的工具,古典的影响持续发挥着作用,个性化迹象也日益增强。瓦尔堡不仅想证明、还希望解释:为何15世纪的艺术家与诗人要追随古典?文艺复兴时期的文学与艺术都崇尚表现人物的感情和姿态,在古典时代也是如此,并为后世提供了楷模。他用表格的形式比对了希腊罗马原典与波蒂切利同时代诗人波利齐亚诺的诗文,发现后者对衣饰动态进行了原创性描述,古典文献在诗人的重新阐释与演绎下成为波蒂切利艺术题材的灵感源泉,这一细节成为整部论文的关键线索。在序言中,瓦尔堡简单归纳出三个要点:首先,15世纪盛行的艺术理论与诗歌对波蒂切利的创作产生了影响;其次,“古物”(the antique)观念被推崇,为了实现这一目标,艺术家借助“运动中的附属物”(animated accessories)来表现转瞬即逝的动作与神情;最后,移情(empathy)对作品的风格起了决定作用㉗。虽然论文提供的大量细节常常会模糊叙述的主线,但瓦尔堡对研究目的显然谙熟于心,他不断强调:“诗人根据原典的旨意自创了一些诗句……艺术家在遵照的同时进行了重新的加工……对运动中的附属物的处理,是古典时代影响的试金石。”㉘

一旦找到这种关联,瓦尔堡便开始进入作品本身,论文的第二部分剖析了《春》。他依然从同时代的艺术理论、绘画与诗歌的寓意关系入手,称是阿尔贝蒂向波蒂切利推荐了“舞蹈的美惠三女神”这一主题,而阿尔贝蒂仿效的是古罗马哲学家塞涅卡《论慷慨》(De beneficiis)中对三女神的描述;除此之外,他还举了16世纪古物素描集、卢浮宫波蒂切利壁画残片以及两枚金币的例子作为补充。接着,他试图证明波利齐亚诺也影响了波蒂切利,主要体现在风神追逐少女这组人物上,图解的古典文献是奥维德的《岁时记》(Fasti)。值得注意的是,瓦尔堡还从文艺复兴时期舞台剧中找到了“古典服饰与同时代服饰共存现象”的出处,用布克哈特“意大利的庆典乃是真正将生活转为艺术”为其做注㉙。在人物身份的辨认上,瓦尔堡将抛花少女看作“春神”[贡布里希称作时序女神(Horae)],将西风追逐的口吐玫瑰的女子认作佛罗拉(Flora),中心人物维纳斯出自古罗马诗人卢克莱修《物性论》(De rerum natura)的典故与波利齐亚诺的加工,最左边墨丘利的侍从形象则与贺拉斯的颂歌片段有所重合。瓦尔堡的材料似乎有些过于丰富,以严格的方法论来评判,甚至是略有缺失、不够严密的。贡布里希意识到这有导致离题的危险,但他对瓦尔堡将观点隐藏于文献内部的做法非常欣赏,并将其发扬成自己的写作特点。贡布里希认为瓦尔堡处理的其实是现代语境中的“风格”问题:为何15世纪末的艺术家会对装饰性衣饰产生偏爱?他们如何用特定的手法表现特定的主题㉚?这就变成了风格之外更具体的历史问题,即波蒂切利和他的赞助人是如何想象古典时代的。

瓦尔堡论文的最后部分讨论了“两画是怎样被画出来的”,无疑是在考虑如何重塑艺术家构思的瞬间,他注入了赞助人委托订制时参考“人文顾问”意见的观念,这后来也成为了贡布里希研究的出发点。瓦尔堡发现波利齐亚诺的《武功诗》(Giostra)记录了洛伦佐·德·梅迪奇(Lorenzo de’Medici)(后被称为“豪华者洛伦佐”)弟弟朱利亚诺(Giuliano)的情人西莫内塔(Simonetta Vespucci)香消玉殒的情节,且波利齐亚诺笔下的西莫内塔与波蒂切利画作中的“春神”从姿态到服饰都别无二致。因此,瓦尔堡相信西莫内塔就是波蒂切利创作时的原型,画作具有怀念意味,这种推测后来被广为传布。但贡布里希认为浪漫故事毕竟只是道听途说:“这种方法不是把历史看作对无数生平和事件的不完全记录,而是看作秩序井然的露天表演,人们喜爱的所有场面和情节都在其中出现。”㉛瓦尔堡皓首穷经,其研究对贡布里希充满启示作用,但他的方法仍需要更清晰的界定,由作品的意味(significance)出发与由作者的意图(intended meaning)出发得出的结论全然不同。

三、贡布里希的假设

因此,贡布里希在《波蒂切利的神话作品》的开篇就提出了如下假设:“波蒂切利的神话作品不是对现存书面文字的直接图解,而是根据某位人文主义者特别制定的‘方案’绘制的。”㉜论文上半部分“《春》”先总结了各家对作品的图解,然后用推测与证明的方式还原了波蒂切利实际的构图思路;下半部分“柏拉图学园与波蒂切利的艺术”则将画家其他的神话作品与信奉柏拉图主义的菲奇诺及其圈子进行了关联,从侧面印证了前面的假设。贡布里希同样也选择从“波蒂切利到底如何处理古典问题”起步,渐渐思考至“他的赞助人与人文导师究竟希望他怎么处理”。在这之前,包括瓦尔堡在内的大部分学者都愿意将精力集中在解释《春》的图像意义上,而波蒂切利的作品又具有神奇的“普适性”,再矛盾的阐释似乎都能圆场。仅仅是维纳斯的表情,贡布里希就在注释中举出15篇不同的解读,并且引用斯彭德(Stephen Spender)的话称之为“哑剧字谜”㉝。他提醒学者们注意,意义是难以捉摸的,不要单从绘画丰富的表面揣测“含义”(meaning),而是要探明画家为何要将其描绘得“令人困惑”。在《春》中,既然维纳斯的身份已经确定了,那她的姿势、表情、穿着,她在花草丛生的树林中与诸神同时出现究竟有何意味?要知道,古希腊罗马的神话故事中并没有哪个情节是将他们同时聚集在一起的。确定《春》的象征意义,最终还是得回到这些问题:它如何诞生?波蒂切利在什么样的文化与生活环境中绘制了它?作为赞助人的梅迪奇家族寄予了什么希望?等等。而贡布里希提出的设问更具体:“在绘制这幅画的时间和情境中,维纳斯对于波蒂切利的赞助人有什么意义?”

20世纪前期,关于《春》的资料都表明:它最早出现在小洛伦佐位于乡间的喀斯特罗别墅中。1478年,别墅的主人小洛伦佐刚满15岁,但从这时起,他已经雇佣波蒂切利为他作画[《春》《维纳斯的诞生》《密涅耳瓦与半人半马怪》(Minerva and the Centaur)皆为小洛伦佐订制],后期,他更成为米开朗基罗等伟大艺术家的赞助人㉞。在家族争产过程中,小洛伦佐的父亲继承了不少财富,小洛伦佐与堂兄豪华者洛伦佐却因资金借贷,关系变得一般。小洛伦佐曾作为外交官出使法国,与查理八世交往甚密,但后来查理八世入侵时曾将豪华者洛伦佐的子嗣驱逐出佛罗伦萨。当科西莫一世重夺大权后,故意削弱小洛伦佐一族的势力,以致人们几乎将他遗忘。

虽然没有文献确凿地记载过小洛伦佐订制《春》时所提的具体要求,但贡布里希在翻阅画家的资料时发现了一批至关重要的信件㉟。写信者是梅迪奇家族的人文导师、精通希腊语并最早将柏拉图著作译成拉丁文的菲奇诺,收信人就是小洛伦佐,只不过他尊称这位梅迪奇少年为“小劳伦丘斯”(Laurentius minor)。在信中㊱,菲奇诺声称要为小洛伦佐制作一份堪称无价的大礼——“天空”本身,这段充满了瑰丽想象的人文主义式的描述,实际上可以被理解为他要为小洛伦佐订制一幅“天宫图”。按照菲奇诺的解释,谁能得到命运女神为其安排星相的天宫图,谁就会得到幸福;而小洛伦佐若能为自己购置一幅天宫图,那他同样也会得到祝福。在此过程中,小洛伦佐可以按照占星学家所给的提示安排天宫图,作为灵魂与肉体代表的月亮应该与太阳、木星、水星以及金星处于相合的星位。其中,最重要的便是代表了人性的金星维纳斯(Venus for Humanity),因为“她对我们来说是一种告诫和提醒”,这样的人性并非“源于世俗的血统,而是一位美丽的仙女(此处小写的“nymph”泛指女神),是天国最得宠的女儿”㊲。

一位主张“人本”思想的文艺复兴哲人,为何要在信中跟梅迪奇家族世子提到古代诸神呢?贡布里希认为菲奇诺想订制的“天宫图”其实意味着“训诫”,他将中世纪和古希腊奥林匹斯神话双重传统融合在这一寄托中。美好的“人性”意味着“爱与仁慈、尊严与宽容、慷慨与庄严、清秀与温和、妩媚与壮丽”,金星维纳斯就是它们的化身。菲奇诺希望未来的小洛伦佐能够具备这些品德,就如西塞罗对“人性”的注释——“文雅与教养”和骑士精神㊳。贡布里希提到菲奇诺同时也给小洛伦佐的两位监护人乔治·安东尼奥·韦斯普奇(Giorgio Antonio Vespucci)与纳尔多·纳尔迪(Naldo Naldi)附信,希望他们敦促小洛伦佐背诵这封信,其实就是铭记训诫。韦斯普奇也是佛罗伦萨柏拉图学园中的一员,他毕生都伴随在小洛伦佐左右,在波蒂切利许多神话作品绘制方案的制定过程中也发挥过影响。

关于这段叙述,弗朗西丝·耶茨(Frances Yates)在《布鲁诺与赫尔墨斯秘义传统》(Giordano Bruno and the Hermetic Tradition)一书的“菲奇诺的自然巫术”(Ficino’s Natural Magic)这章中有更具体的叙述。她指出,“天空礼物”在菲奇诺的著作《从天界获得生命》(De vita coelituscomparanda)里意味着“塑造宇宙的形象”(making a figure of the universe),好的宇宙形象能吸引更多代表美好的星体,从而避开代表厄运的土星。菲奇诺的礼物一开始只是某种建议,指的是“创造出神形兼备的‘宇宙形象’,持续观看形象,观者便能得到庇佑”。礼物(建议)也在这样的过程中具体化了,或者干脆说变成了护符;波蒂切利的《春》将菲奇诺的思想演绎出来,是一个实实在在的视觉护符。与其说菲奇诺提出了建议,不如说他施展了自然巫术,《春》是巫术的视觉载体,画中的花草树木、代表行星的诸神都是柏拉图理念世界的影子㊴。

事实上,15世纪意大利北部已经开始流行用挂毯来装饰宅邸,“维纳斯与爱的宫殿”㊵及其复杂的道德寓意成为常见主题。贡布里希认为菲奇诺的信件与教导点燃了星火,赋予传统题材新的意义,将装饰与训导合而为一成为了《春》的使命。可以看到,《春》的中心主题已经被确定了,中心人物维纳斯也无可辩驳,但许多反庸俗社会学的艺术史家也许会问,贡布里希是否忽略了作品的审美意义呢?确实,有很多史学家在探求艺术的社会功能时,没有思考过艺术作品也许背负了它们本不需要承担的任务,让观者驻足难道不就是画家的首要职责吗?如果菲奇诺叮嘱波蒂切利完全沉浸在教化的作用上,《春》还会让正值青春年华的小洛伦佐感动吗?贡布里希显然从未忘记这一初衷,他肯定菲奇诺和他的朋友是主题的确定者,因为菲奇诺最相信的就是“眼睛”。菲奇诺为柏拉图《宴饮篇》做注时曾写道:“在他的价值等级中,眼睛作为热情的源泉,要排在耳朵之前。”㊶他还坚信,与其讲千百遍美德,不如直接让这位少年亲眼见到美的化身——维纳斯。如此一来,贡布里希的假设便诞生了——年轻的梅迪奇与他的人文顾问商议,为新购的别墅订制一幅具有“训诫和劝导”意义的大型画作,中心人物是代表人性的金星维纳斯,而整幅作品必须具备审美高度。

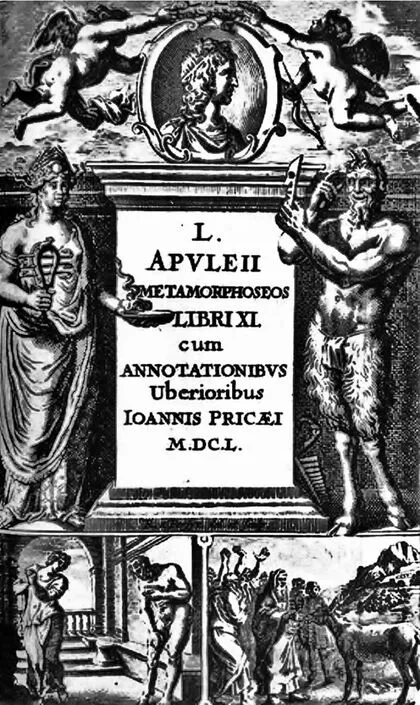

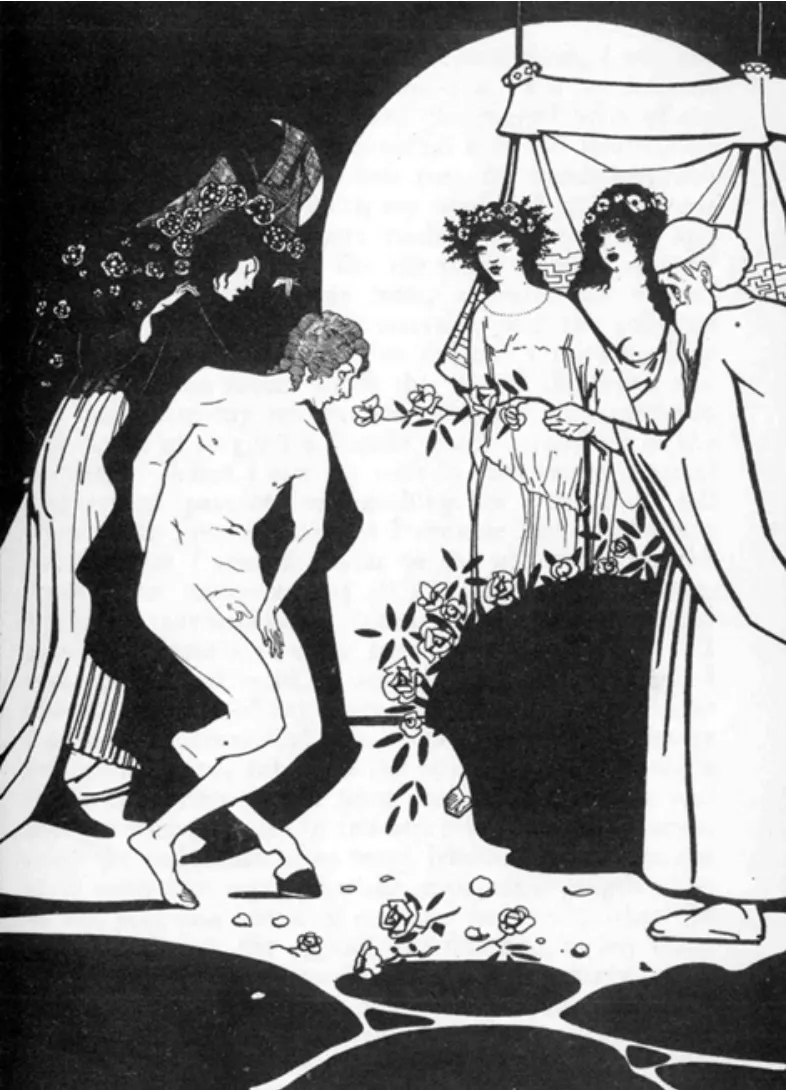

既然画作必须以美好的方式呈现,那具体该怎么画呢?菲奇诺的信件尚不足以撑起整个绘制方案,贡布里希认为最大的可能是这些人文顾问们从15世纪非常流行的故事《金驴记》(Metamorphose,英文名为Golden Ass,图5、图6)中撷取了灵感。小说的撰写者古罗马作家阿普列乌斯(Lucius Apuleius,124—189)曾赴雅典学习柏拉图思想,在《金驴记》中,他讲述了一位醉心魔法、误食药物变成驴子的青年卢修斯(Lucius),后为维纳斯所救,吃下玫瑰花变回人形的故事。贡布里希发现,小说第十卷“帕里斯做裁判”的描述几乎与波蒂切利《春》的人物安排如出一辙。对于特洛伊的王子将金苹果递给爱神维纳斯的故事,我们已经非常熟悉,阿普列乌斯在小说中安排了一场哑剧:维纳斯站在舞台的中央,丘比特环绕在其周围,接着拥入一群跳着舞讨好维纳斯的少女美惠三女神,另一边是撒着花朵的时序女神㊷。反观波蒂切利的《春》,也是同样的人物设置,左边是美惠三女神,中间是维纳斯,右边是时序女神们,就连维纳斯“微斜着头”的姿势也如出一辙。但画作中丘比特的数目只有一个,比小说中的描写要少很多,贡布里希认为这恰恰与阿尔贝蒂提倡的“画面不可过于拥挤”原则相符。除此之外,为何画作中多出了“西风神”(Zephyr)与“花神”(Flora)两个人物?贡布里希认为很有可能是波蒂切利的顾问所参考的小说版本有误,因为1469年它传入意大利时已经多人移译,难免会有所修改。

图5 《金驴记》扉页 1650年尼德兰出版

图6 《金驴记》插图 Jean de Bosschère作

贡布里希承认,以阿普列乌斯为原典对照《春》确实还得承受诸多质疑,但他认为还有两个方面可以补充他的设想。一方面,阿普列乌斯的叙写颇有古典“艺格敷词”的影子,小说对想象画面的阐述符合艺格敷词的特点,人物动作与神态的细节都有迹可循。另一方面,菲奇诺和他的友人们对《金驴记》故事本身非常欣赏,其中蕴含的道德寓意与顾问们的用意不谋而合。沉湎堕落的人类在维纳斯施展了幻术后得救,恢复了人形,也等同于人性。贡布里希甚至这样解释:“它的方案就可能描写了维纳斯与其随从一起出现,在帕里斯面前求情,墨丘利指向天空表示他受到朱庇特的派遣。这种结果最终就会是——正是年轻观者小洛伦佐本人完成了上下文。如果他站在这幅画面前,就会成为维纳斯求情的对象,命运攸关的选择就会由他来定,就像由帕里斯来定一样。”㊸

用新柏拉图主义来解释文艺复兴时期的神话题材作品在贡布里希的时代非常盛行,但他还在其中融入了占星术与心理解释。贡布里希的最终目的是肯定艺术家的地位,探究作品的奥秘,而不是按图索骥地堆叠拼凑原典。尽管他的假设因为证据不足而留下一些遗憾,但作为阐释本身却立言有体、展读生光。

余 论

简单交代一下财产报告所涉时期内梅迪奇家族的概况。科西莫(Cosimo de’Medici)的弟弟皮耶尔弗朗切斯科(Pierfrancesco de’Medici)是一位旅行家,也是银行的合伙人。1454年,他与阿西娅奥利(Laudomia Acciaiuoli)结婚,并生下了与本文有关的两个儿子:小洛伦佐和小乔万尼(Giovanni de’Medici il Popolano)。历史学家为了区分科西莫一族,称他们为平民梅迪奇(Popolano)。皮耶尔弗朗切斯科去世后,科西莫的孙子豪华者洛伦佐成为了他们的监护人。虽然1494年两兄弟因指责豪华者洛伦佐被驱逐出境(豪华者洛伦佐用强制贷款的方式夺取了他们继承的财产),但这些争执显然被放大了,不少资料显示他们的关系仍然是亲密友好的:豪华者洛伦佐为小洛伦佐提供了最佳的教育,并且主持了他1482年的婚礼,也曾打算将女儿露西亚(Luisa)许配给小乔万尼。1499年的清单为皮耶尔弗朗切斯科生前所录,其中登记了梅迪奇家族名下城外的卡法吉奥罗(Cafaggiolo)、特莱比奥(Trebbio)和菲埃索莱(Fiesole)乡间别墅与城内拉尔加别墅的财产,1503年又补充了一些条目和细节,这是其中最为详细的一份,与前者相加共有80余件艺术品在案。1516年,小洛伦佐与小乔万尼划分了遗产,这份清单相较之下最为简略,单单记录了小乔万尼城内的资产,艺术品也仅有14件,而他的遗产继承者是后来为人熟知的科西莫大公(Cosimo, the Duke of Florence)㊻。

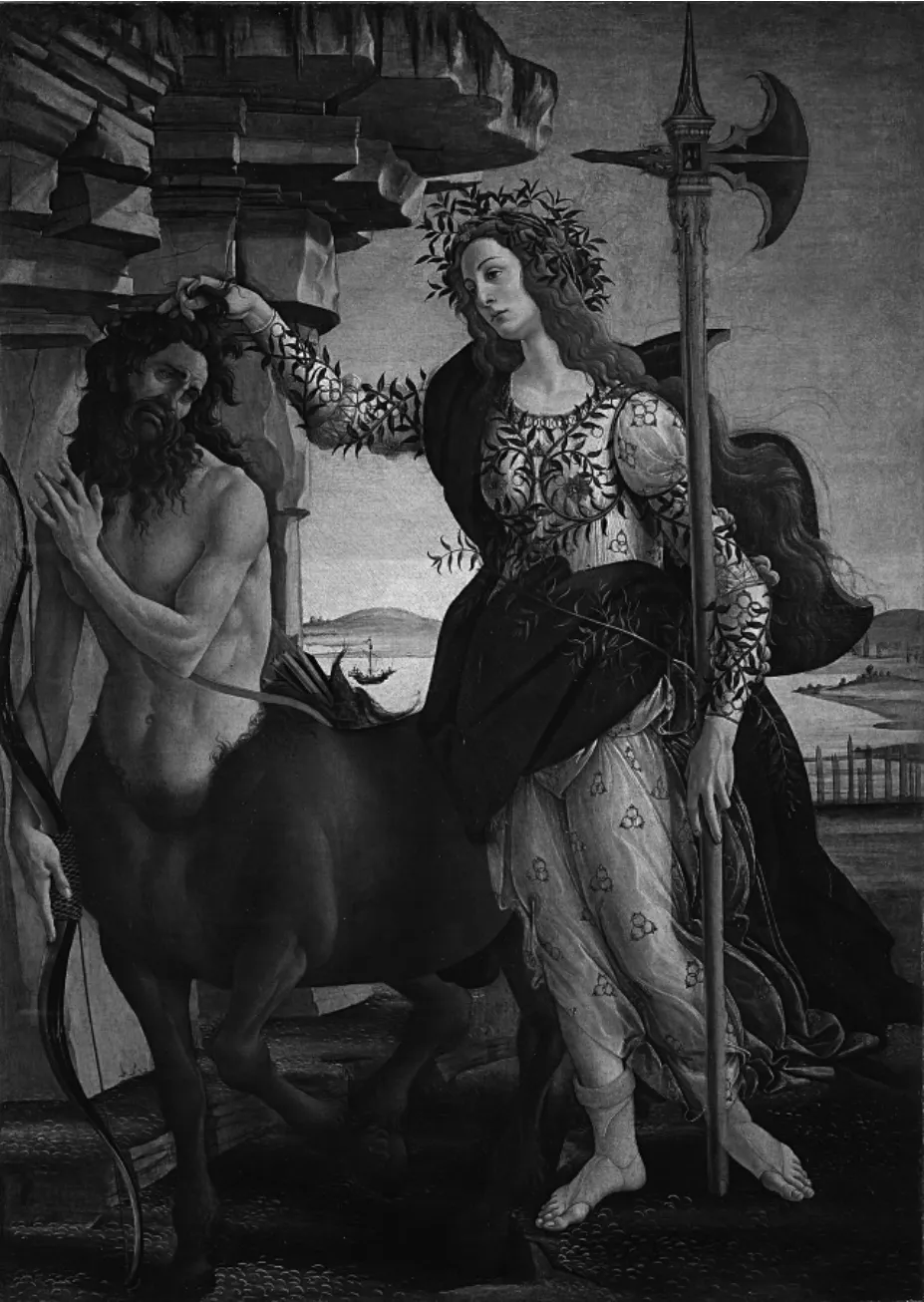

史密斯发现三份目录中有关喀斯特罗别墅的资产描述均未出现神话寓意题材的艺术品,倒是1499年拉尔加别墅的条目记载了不少昂贵的家具和艺术品,它们位于一层小洛伦佐的卧室。史密斯根据1499年财产目录还原了婚房的原貌:《春》挂在一张高背厢式卧榻的正上方,观者需仰视才能目及,卧榻还配有意大利文艺复兴时期典型的新娘陪嫁箱奁,并装有工艺精湛的底座和帽架;其余两面墙上的作品同样出自波蒂切利之手,进门迎面就能看到的是《帕拉斯和半人半马怪》(Pallas and the Centaur)(图7)㊼,而侧面则是《圣母与圣子》(Madonna and Child);唯一空出的墙大概是因为被高橱挡住故而没有装饰的必要,房内还有一张床、一张桌子和几把椅凳㊽。1499年财产目录的第九条还记道:“卧榻上方的这张绘有9名男女人像的作品,估价100里拉。”㊾除此之外,不仅画面人数相符,《春》的宽度与它下方卧榻的长度也很接近,而1516年的目录称它是一幅没有雕花或镀金镶边,仅饰有简单的白色边框的作品,这也与《春》的外框是19世纪后人所补的事实契合。同时,常被认作其姐妹篇的《维纳斯的诞生》完全没有在上述三份目录中被提及,史密斯甚至认为它是波蒂切利受佛罗伦萨其他家族委任创制,后来又辗转落入梅迪奇家族之手的,它们在尺寸、材料、构图和内容上区别较大。至于为何瓦萨里在喀斯特罗别墅中见到《春》,也许是因为科西莫大公为了完成他父亲的夙愿,在修缮这座乡间别墅的过程中将此画从城里运来,希望新的宅邸中多少有些旧物的痕迹。有学者进一步猜测《春》是小洛伦佐新娘陪嫁箱奁的附加物,意大利文艺复兴早期常用此题材训诫贵族妇女,劝导她们婚后需忠贞、谦恭并努力生育㊿。贡布里希在写作波蒂切利的研究论文时显然没有看到这些卷宗,对存放地点的误判似乎造成了硬伤。但财产目录也没有彻底否定贡布里希的推断,《春》的确是小洛伦佐的财产。1978年,罗纳德·莱特鲍恩(Ronald Lightbown)著名的两卷本《波蒂切利:生平与作品》(Sandro Botticelli: Life and Work)就完全采纳了财产目录的信息,并进行了充分拓展。在“世俗题材绘画”一章中,莱特鲍恩认为《春》确实取材自奥维德的《岁时记》,甚至是诗歌的直接再现。诗人对月名与重要节庆的时序性描绘在波蒂切利的笔下以“异时同幅”的方式呈现。除此之外,杰里米(Jeremy N.Meliu) 的博士论文《艺术史与波蒂切利的创造才能》(Art History and the Invention of Botticelli)对1860至1915年欧美学界的波蒂切利研究进行了集中梳理,论文不仅重温了“波蒂切利再发现”的主要过程,还回顾了瓦尔堡与霍内质疑英国美学界的来龙去脉。2019年,由安娜·德贝内德蒂(Ana Debenedetti)与卡罗琳·伊兰(Caroline Elam)编著的《波蒂切利的前世今生》出版,它是2016年伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆举办“波蒂切利重构”(Botticelli Reimagined)展览的论文合集,收录了近年来学术界研究的最新发现,其中保罗·霍尔博特(Paul Holberton)、克劳迪娅·韦德波尔(Claudia Wedepohl)等学者讨论《春》的文章独具慧眼。

图7 波蒂切利 帕拉斯和半人半马怪 约1480—1485年 帆布坦培拉 乌菲兹宫藏

自阿尔贝蒂开始,关于《春》的解读从未停歇,至今也没有定论。对于《春》的热议发生在艺术史学科兴起的时代,它以独特的神韵为多样化的艺术史写作提供了合适的土壤。一幅杰作经由不同艺术史家的阐释产生了丰富的涵义,既在情理之中,也出意料之外。他们在发掘与处理材料的手法上各显神通,使我们见识到学术研究所能抵达的人文境界。这个过程使人们反思:艺术作品的伟大是否必须具备深刻的哲学或道德意味?《春》所显示的非理性可以说是一个特例,它与瓦萨里的艺术进步观相抵触,遇冷三百年后被美学家们重新发现并引发了图像崇拜,在瓦尔堡看来,波蒂切利代表了文艺复兴时代特有的文化心理,他搜集到视觉之外长期被忽视的资料,深入到梅迪奇人文圈的方方面面,甚至学会了他们的语调。虽然瓦尔堡的研究视角彻底革新了传统艺术史单一的风格分析模式,但他关于《春》的论文只是“文化科学”之路的试金石。贡布里希则发扬了这种心理关联,强调只有弄清楚心理关联意味着什么,为何被创作出来,问题才能自解。

总之,对于波蒂切利《春》的研究是19世纪艺术史发展的一个缩影,贡布里希的写作为我们提供了里程碑式的范例。他不仅复原了波蒂切利的创作动因,对维纳斯寓意着“人性”的阐释也精雅丰致、耐人寻味。莱辛有言,只有天才能够理解天才。贡布里希试图理解的除波蒂切利外,还包括以菲奇诺为首的佛罗伦萨理想的人文顾问。

①⑮⑱⑲㉛㉜㉝㊱㊲㊶㊷㊸ E.H.贡布里希:《象征的图像:贡布里希图像学文集》,杨思梁、范景中等译,广西美术出版社2017年版,第62—120页,第23页,第63—64页,第64—65页,第73页,第70页,第316—317页,第76页,第77页,第80页,第82—83页,第92页。

②③⑤⑥⑪ Michael Levey,“Botticelli and Nineteenth-century England”,Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,Vol.23, No.3/4 (1960): 291, 292,292, 293, 305.

④㉗㉘㉙ “Venere, che le Grazie la fioriscono, dinotando la primavera.”G.Vasari, G.Milanesi (ed.), Le Vite de’Più Eccellenti Pittori, Scultori ed Architettori, Florence: G.C.Sansoni, 1878-1885, p.312.在发现目录之前,瓦萨里一直被视作首位亲见《春》的艺术史家,也因此得名“Primavera”。参见阿比·瓦尔堡:《波蒂切利的〈维纳斯的诞生〉和〈春〉:早期文艺复兴的古物观念》,万木春译,范景中、曹意强主编:《美术史与观念史》IX,南京师范大学出版社2010年版,第295页,第295页,第280、283、288页,第310页。

气体钻井过程中,压缩机向井中注入压缩气体,利用环空高压气体的能量,把岩屑从井底上返携带至井口,再经过排砂管线排入地面回收池。为实现对岩屑质量流量的实时监测,笔者设计了气体钻井返出岩屑质量流量检测系统如图1所示。微波探头安装在排砂管降尘装置之前的合适位置,环空返回的携岩气体通过微波探头发射的高频微波场,在遇上岩屑之后产生回波。探头接收到微波回波信号,通过分析检测回波信号的频率和功率变化,从而实现对返出气体携带的岩屑质量流量的连续在线检测。

⑦ 朱莉娅·卡特赖特(Julia Cartwright)认为此画应是波蒂切利助手所作。

⑧ Cf.Herbert Horne, Alessandro Filipepi Commonly Called Sandro Botticelli: Painter of Florence, London: G.Bell & Sons,1908, pp.xi-xii.

⑨ Algemon Charles Swinburne, Essays and Studies, London: Chatto and Windus, 1875, p.327.

⑩ Walter Pater, Studies in the History of the Renaissance, London: Macmillan and Co., 1873, pp.47-48.

⑫ 弗朗西斯·哈斯克尔:《英国艺术史的成长和它从欧洲获得的益处》,李本正译,《新美术》2004年第1期。

⑬ Bernard Berenson, “Amico di Sandro”, in The Study and Criticism of Italian Art, London: George Bell and Sons,1901, pp.vii-viii.

⑭ Ulmann Hermann, Sandro Botticelli, München: Verlagsanstalt für Kunst und Wissenschaft, 1893.

⑯ Erwin Panofsky, Renaissance and Renascences in Western Art, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1960.

⑰ Edgar Wind,“Botticelli’s Primavera”, in Pagan Mysteries in the Renaissance, New York: The Norton Library, 1969.

⑳㉒㉖㉚ 时间为1936至1947年间,参见E.H.贡布里希:《瓦尔堡思想传记》,李本正译,商务印书馆2018版,第3—4页,第49页,第40、43、57页,第62页。

㉑ 保罗·泰勒编:《贡布里希遗产论铨:瓦尔堡研究院庆祝恩斯特·贡布里希爵士百年诞辰论文集》,李本正译,范景中校译,广西美术出版社2018年版,第15页、第52页;学者伊丽莎白·麦格拉斯(Elizabeth McGrath)现供职于瓦尔堡研究院。

㉓ 雅克·梅尼尔著作于1938年出版,Botticelli, Paris: Albin Mchel, 1938;霍内著作于1908年出版,参见本文注释8。

㉔ Ana Debenedetti and Caroline Elam (ed.), Botticelli: Past and Present, London: UCL Press, 2019, p.183.

㉕ Fritz Saxl,“Three‘Florentines’: Herbert Horne, A.Warburg, Jacques Mesnil”, in Lectures, London: The Warburg Institute, 1957, pp.331-344.

㉞ Gaetano Pieraccini, La stirpe de’Medici di Cafaggiolo, Firenze: Vallecchi, 1924.

㉟ Marsilio Ficino, Opera Omnia, Basle: Bottega d’Erasmo, 1576, No.805, 812, 834, 845, 905, 908.

㊳ 西塞罗的阐释,参见《象征的图像:贡布里希图像学文集》,第318页,注释44;关于骑士传统,见第78页。

㊴ Frances Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, Chicago: University of Chicago Press, 1964, p.77.

㊵ E.H.Gombrich, “Botticelli’s Mythologies: A Study in the Neoplatonic Symbolism of His Circle”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol.8 (1945): 19;“Venus and the Court of Love”,爱情宫殿最早出现在12世纪法国诗人安德烈亚斯·卡佩拉纳斯(Andreas Capellanus)的诗歌《论爱情》(De Amore)中。

㊹ John Shearman,“The Collections of the Younger Branch of the Medici”, The Burlington Magazine, Vol.117, No.862 (Jan., 1975): 12, 14-27.

㊺ ㊻ ㊽ ㊾ Webster Smith, “On the Original Location of the Primavera”, The Art Bulletin, Vol.57, No.1 (Mar.,1975): 31-40, 32, 33-34, 37.

㊼ 韦伯斯特·史密斯在文中所用的画作名称为“密涅瓦尔与半人半马”。

㊿ Lilian Zirpolo,“Botticelli’s‘Primavera’: A Lesson for the Bride”, Woman’s Art Journal, Vol.12, No.2 (Autumn,1991-Winter, 1992): 24.