和服,西装,印度帽

2020-04-13子张

子张

一

衣装是一个人心性的延伸,自然也是诗人或文人心性的延伸。

现代文人里头,先不说女性,男性文人里边,徐志摩的衣装似乎最有讲究。至少,从身高、形象、着装品位几方面来看,徐志摩似乎最有模特范儿。他的朋友里头,有的形象、气质好,可惜身高不太够,有的身材不错,其他方面却各有欠缺。

少年徐志摩和服照

徐志摩是特别喜欢照相的,当然这首先应该是有条件,不管怎么说,徐留下的大量照片给后人备足了证据,证明他钟情于衣饰打扮,时髦、时尚、潮。短短的一生,光鲜亮丽。

学童时期的照片不多,一张穿着和服的全身照,还是让人有些惊讶。照片中的志摩,应该十一二岁,还没戴上眼镜,形象正可以跟郁达夫笔下杭州府中的少年徐志摩相对照。大脑门、细身量,左手叉腰,自信满满的表情,气度可真有点不凡。从布景看,大抵是在照相馆拍摄的,只是不知他身上的和服是他自己的居家穿着,还是照相馆提供的。还有,为何要穿和服照相?据说拍照地点是在志摩家乡海宁硖石,这又给人不少想象的空间—当时着和服照相的中国人当然也有,譬如秋瑾、周氏兄弟,但这跟他们留学日本的经历有关。徐志摩虽说一九二四年陪同泰戈尔去过日本,可这张照片是少年时期的留影,抑或彼时“脱亚入欧”的日本,在中国江南小城亦留下了此等文化印记?

徐志摩西装照

徐志摩在剑桥

现存徐志摩照片中,穿着西装的留影实在不少,这显然跟他留学美国、英国的经历相关。譬如他在哥伦比亚大学和剑桥大学的留影,都是一身西装,特别是哥伦比亚大学那张,发式也是潮范儿,跟现在年轻人流行的发式很相似,领结也别致,真不愧为追求时尚的富家子弟。

除了这些,在徐志摩嫡孙徐善曾近年出版的徐志摩传记《志在摩登》里,还有几张徐留美留英期间的生活照,也都是穿着不同款式的西装,有的还戴着西式帽子。有两张分别是在美国克拉克大学和哥伦比亚大学期间的照片,克拉克大学那张是徐志摩与另外三个中国留学生的合影,徐志摩正面坐在草地上,其他三人站着,徐善曾为这张照片写的文字介绍也特别强调他们的着装:“他们四人均西装革履,面带微笑。可以看出,他们对在美国的留学生涯很是期待。私以为,当时他们虽然还很年轻,但已经意识到他们即将在中国历史上留下浓墨重彩的一笔。”这话并無夸张之处,读读徐志摩那时候写下的家书就知道了。在哥大拍摄的是一张二人合影,志摩是侧影,他的同学手里则持一副网球拍。对此,徐善曾的解读也颇有意思,他认为从这张照片,可以看出中国留学生已步入“精英阶层”,生活“惬意无比”。

当时到英美留学的大多出自殷实之家,标榜为“精英阶层”亦是常论,至于生活是否“惬意”,可能因人而异,这里涉及对惬意的理解和每个留学生的实际处境。但至少徐志摩的惬意是真实的,仅从他对学位的态度就可以看出—他放弃了唾手可得的博士学位,挥了挥衣袖,横渡大西洋奔英国哲学家罗素而去。毕竟,不是什么人都可以如此任性的。

此种惬意更可以从徐志摩剑桥生活的留影中解读出来。

《志在摩登》一书附有徐氏家族影集,其中有不少志摩鲜见照片。有一张是年轻的志摩头戴方格鸭舌帽,一身西装,手里推着自行车。一望而知就是摆拍,脸上的表情是兴奋,是得意,这种兴奋和得意会让人想起不少志摩描述剑桥生活的文字。人们最熟悉的当然是这么一段:“我在康桥的日子可真是享福,深怕这辈子再也得不到那样蜜甜的机会了……我的眼是康桥叫我睁的,我的求知欲是康桥给我拨动的,我的自我的意识是康桥给我胚胎的。我在美国有整两年,在英国也算是整两年。在美国我忙的是上课,听讲,写考卷,龈橡皮糖,看电影,赌咒,在康桥我忙的是散步,划船,骑自转车,抽烟,闲谈,吃五点钟茶,牛油烤饼,看闲书……”这里说的“自转车”就是自行车。在剑桥骑自行车,徐志摩文章里不止一次提到,《我所知道的康桥》里就说过:“徒步是一个愉快,但骑自转车是一个更大的愉快,在康桥骑车是普遍的技术;妇人、稚子、老翁,一致享受这双轮的快乐。”在《雨后虹》里,他回忆一次看到天要下雨,反而穿上雨衣、袍子和帽子,出门骑上自行车,直奔出去……不用说,那正是徐志摩想要的生命体验。《我所知道的康桥》也写了他在康河学划船的种种,看得出,他对不同的船—普通的双桨划船、轻快的薄皮舟、长形撑篙船,都尝试过,虽说不一定成功。徐氏家族影集里还有一张据说是一九二八年徐志摩在纽约中央公园划船的照片,他的嫡孙为这张照片配的文字说:“照片中的徐志摩一身西装,划桨徐行,神情怡然自得,看得出,他其时在东西方世界穿梭自如。”

《志在摩登》[ 美 ] 徐善曾著杨世祥 周思思译中信出版集团 2018 年版

就连张幼仪都敏感地感觉到了徐志摩从衣服到心性的变化,直到晚年,她还对此耿耿于怀:“后来他变了,彻底地变了,他不光换上了西式的衣服,连想法都变成了洋人的。”

二

徐志摩从服装到“想法”的西化,有一位学者将之归结为徐志摩与西方文化的契合,所以他认为“现代中国文人,在西洋活得如鱼得水,徐志摩恐怕是一枝独秀”(赵毅衡《徐志摩:最适应西方的中国文人》)。自然,这种如鱼得水般的融入状态,除了来自徐志摩那种单纯、自信、勇往直前的天性,应该也与江浙一带很早就开始的欧化有关。徐志摩的小同乡木心就说过当时南方富贵之家几乎全盘西化,在他归纳的三个原因中,第三个是成年人对域外物质文明的追求,便利了少年人对异国情调的向往。向往异国情调加上特别的个人心性,成就了徐志摩在英国那种如鱼得水般的生活,这跟纨绔子弟式的奢靡、数典忘祖或崇洋媚外当然不是一回事。

尤其是,当注意到徐志摩的另一面—在着装方面标新立异而又不弃“国粹”的一面时,此种印象更为深刻。尽管徐志摩对西方文明的热情态度遭到不少人的嘲讽,但显然徐志摩对自己国家固有文明的价值一直有着清醒的判断,否则他不会以同样的热情向英国那些一流人物展示中国的文化典籍,他出手大方地将私藏的中国绘画当见面礼送给曼殊菲尔,他拿着中国书画手卷跟皇家学院的师生热烈交谈,他为瑞恰兹、欧格敦、吴稚各编写的《基础美学》题写“中庸”两个汉字以作点缀,还把家藏的珍贵清版藏书《唐诗别裁集》题赠给他极为尊崇的英国学者狄更生,并应邀为翻译家魏雷介绍唐诗。

这些地方,就见出徐志摩在东西方文明之间那种游刃有余的自如了,他热情地迎合西化而又保有着东方的传统,自然,单纯,不极端,好像对什么都有一种自然而然和恰如其分的判断。时间过去近一个世纪,在经受了太多失度带来的曲曲折折之后,徐志摩那份感觉力的敏锐不能不让人发自内心地佩服。

现在能看到的志摩中装照,较早的是贴在当初赴美身份证明上的那张,穿的是中式长衫,到一九二二年回国后,多数情况下似乎转以中装为主了。最能说明此点的就是泰戈尔来华时他接待、陪同的照片,除了为鲁迅所讥讽过的“印度帽”,无论在国内还是去日本,至少照片上看到的志摩都是中装。四、五月份,正是季节交替时期,服装的过渡性也很明显,有时是长袍外罩马褂,有时就只是一袭浅色长衫。徐氏家族影集里有张陪泰戈尔访日期间的照片,志摩与泰戈尔秘书恩厚之以及一位日本学者坐在一起聊天,那两位都是西装,唯独志摩着浅灰色长衫。前几年看到徐志摩在日本期间的一段纪录片,穿的也是这样的长衫。从这里似乎看得出志摩着装既讲究又得体的风致,也许在他看来,接待泰戈尔以及去日本,还是穿中式服装最合适吧。礼貌、周全而自然、自信,真是落落大方,风流倜傥。说到这里,似乎还有一点不能不提一下,一九二八年志摩为了暂时缓解一下与陆小曼婚后产生的苦闷,第二次漂洋过海访美访英,路上给小曼写信不时谈到着装之事,甚至将西装和中装做过一番比较。旅行中他直感叹“穿衣服最是一个问题”,后悔中装带少了。某天在船上换了白哔叽裤和法兰绒褂子,费时不说,衣领还小得不合适,于是发牢骚:“穿洋服是真不舒服,脖子、腰、脚全上了镣铐,行动都感到拘束,哪有我们的服装合理,西洋就是这件事情欠通……”结果到晚上还是换回了中装。

看得出,志摩这段议论着眼于“舒服”,是他“任个人”的个性表现,“欠通”的评价也基于此,都是不难理解的。至于在欢迎场合加戴一顶“印度帽”,那应该出于志摩对客人的一份尊重,似乎无须过度解读。鲁迅后来在《骂杀与捧杀》里描述泰戈尔“到中国来了,开坛讲演,人家给他摆出一张琴,烧上一炉香,左边林长民,右边徐志摩,个个头戴印度帽”,显然语含讥讽。周作人在纪念志摩的文章里则是淡化这层讥讽的意思,说是“有人戏称志摩为诗哲,或者笑他的戴印度帽,实在这些戏弄里都仍含有好意的成分,有如老同窗要举发从前吃戒尺的轶事……”

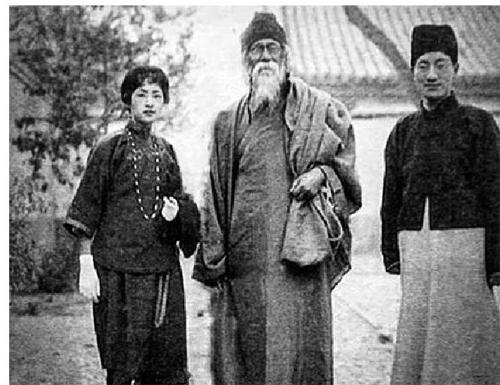

头戴印度帽的徐志摩(右一)与泰戈尔、林徽因合影

除了这头戴“印度帽”的照片,志摩也留下过一张在印度着印度装与泰戈尔的合影,那又该怎么解读呢?联系徐志摩对泰戈尔的尊崇和他那单纯的信仰,或许仍然可以往胡适所谓“爱、自由、美”上理解吧。

三

当初徐志摩嫌弃张幼仪“土”,可是看他与张幼仪的合影,两个人从着装上倒都很洋气。特别是张幼仪初到英国时的打扮,无论是个人照还是与徐志摩合影中的西式女装,都称得上时尚高雅,丝毫看不出徐志摩所谓“土包子”的痕迹。当然,这可能是徐志摩刻意为张幼仪量身定做,意在拉近二人的距离,或可以给别人看。

換个角度看,志摩跟幼仪的西装合照,洋气是洋气,可总觉得“摆拍”的痕迹明显,不那么自然,特别是张幼仪乃是典型的中国女性,生活习惯、个人气质都跟西化不着边儿,所以看幼仪后来的中装照,就顺眼多了。幼仪虽然算不上美女,而一旦穿上旗袍,梳上发髻,东方女性的气质之美就立马显现出来了。我总是想,如果志摩能“忍”过青年期,等人到中年,欲与美的需求淡下来之后,会不会重新打量自己与张幼仪的婚姻呢?

到了一九二六年第二次婚姻,徐志摩与陆小曼的一帧合影却又显示,小曼是中式旗袍加西式婚纱,志摩则是马褂长袍,这与他回国之后多着中装的习惯是一致的。有意思的是,陆小曼花容月貌之外,着装上倒是并不崇洋,看她的照片,也多为中装,只是款式新,时尚而得体。当然,跟那个年代的风俗一样,他们也往往会取中西合璧式,譬如外面着中式的长袍长衫,而裤子、皮鞋甚至一些小点缀又是西式的,这也符合那个年代新式文人的着装风格,或者于不经意间流露出的一点东方本位甚至“中体西用”意识?

除了照片,不少友人也通过文字留下了对志摩着装的印象,同样说明这位追求时尚的诗人对衣装的看重。

徐志摩第一次从英国回国那年,梁实秋在清华看到的徐志摩则已换上了中装,他的描述极为细腻传神:“我最初看见徐志摩是在一九二二年。那是在我从清华学校毕业的前一年。徐志摩刚从欧洲回来,才名籍甚。清华文学社是学生组织的团体,想请他讲演,我托梁思成去和他接洽,他立刻答应了。记得是一个秋天,水木清华的校园正好是个游玩的好去处,志摩飘然而至,白白的面孔,长长的脸,鼻子很大,而下巴特长,穿着一件绸夹袍,加上一件小背心,缀着几颗闪闪发光的纽扣,足蹬一双黑缎皂鞋,风神潇散,旁若无人。” (梁实秋《徐志摩与〈新月〉》)

同时期也成为志摩友人的文学研究会作家王统照,在志摩去世后还记得他们第一次见面的情景,其中也写到了志摩的样子:“志摩从松荫下走来,一件青呢夹袍,一条细手杖,右肩上斜挂着一个小摄影盒子。” (王统照《悼志摩》) 这句话信息量甚大,不但衣服是中式的,还有一条风雅的手杖,从那肩上斜挂的“摄影盒子”是不是还能看到不为人知的另一面:志摩还是中国最早的摄影爱好者之一。这从志摩自己的书信中也能找到證明,不过这个话题以后再说。

徐志摩在北京大学任教时的学生许君远也曾在文章里描述过自己这位老师的风度,先是一九二四年四月徐志摩陪泰戈尔在北京讲演时的样子:“他那颀长的身材,白皙的面孔,上额稍突的头部,与那齿音很多的不纯粹的京音,已予我以深刻的印象。”到第二年冬北大红楼讲课时,他的印象则是:“但‘诗是讲的不很出色,虽然选课的人也不少。不过他的谈吐很有趣味,说话也没拘束,尤其讲到某文学家的轶事琐闻,特别令人神往。他喜欢雪莱,关于雪莱说的十分详尽(按:此文开端还讲到徐志摩说‘雪莱天性极醇,肯以十镑金票,折叠成船,放在河里教小猫坐)。他甚至于说到雪莱之作无神论,《小说月报》误作‘雅典主义,‘被缺德带冒烟的成仿吾见到了(他喜欢说北京俏皮话的),于是乎大开笔战。时候是冬天,他穿的是紫羔青绸皮袍,架着浅黄玳瑁边眼镜,因为身材高,他总是喜欢坐着,坐在讲台桌的右面。对于装饰他很讲究,不过对于衣服他并不知道珍惜;鼻涕常常抹在缎鞋上,而粉笔面永是扑满于前襟。这种种很能代表出他那浪漫而又清雅的个性,很能表现出他那优美可敬爱的灵魂。”(许君远《怀志摩先生》,原载1931年12月10日《晨报·学园》,据舒玲娥编选《云游:朋友心中的徐志摩》,长江文艺出版社2005年)由这段绘声绘色的记载,可知志摩虽然富足、时尚,着装讲究,可也有无意中流露散漫、随性甚至邋遢的一面。

徐志摩中装照

徐志摩不止自己着装讲究,对别人的着装也比较留意。他在英国拜访曼殊菲尔时,尽管只有短短的二十分钟,他还是仔细捕捉到曼殊菲尔包括着装在内的种种细节,他看到曼殊菲尔烁亮的漆皮鞋、闪色的绿丝袜、枣红丝绒的围裙、嫩黄薄绸的上衣、尖开的领口,以及挂在胸前的一串细珍珠和齐及肘弯的袖口,甚至还细致描绘了曼殊菲尔的黑发和发式,略带夸张地表示曼殊菲尔头发的美是他“生平所仅见”。徐志摩另一个学生何家槐回忆说,老师对他的关怀还包括改变生活习惯的劝说,比如穿衣服不要太随便,起码要成个样子,等等。

四

从某些方面说,衣装的确是一个人心性的延伸,虽然不能由此窥察其全部人格,毕竟也算一个有趣的角度。不过那只是在正常情况下,遇到无力支配包括着装在内的个人行为的时候,那就只好另当别论了。

一九三一年十一月十九日,徐志摩因坠机意外身亡。那次仓促之行,竟未遑照料自己的行头,死后蔽体的寿衣在朋友们眼里更是“全然不相称”。一生追寻自由和美的志摩,不意最后陷入此种无奈和尴尬。

本来,徐志摩最后离开上海的家,就先与陆小曼有过一番争吵,自然是走得匆忙。当晚在友人张歆海家停留时,因屋里热而脱去长袍,女主人韩湘眉看到他穿的是一条又短又小的西装裤子,腰间竟然还有个窟窿……裤子不合身,穿上外衣也就遮掩过去了。飞机在南京机场停留时,有机场职员见过徐志摩,说是他乘机时穿的是长袍,外罩黑呢子大衣。

谁也想不到的是,飞机在济南南郊失事了,徐志摩连同两位司乘人员全部遇难。在后来关于诗人死后的种种描述中,也有人提及志摩的遗容和遗物,不难想象飞机撞山起火后狭窄机舱内的惨烈情景,以至于“遗物仅剩丝棉长袍一块,长二尺宽一尺,四围有烧痕。衬衣剩两臂及脊部一条,袜一只”(《诗人遗容未现苦楚—张奚若君谈话》,《北平晨报》1931年11月25日)。

沈从文在青岛大学闻讯后,当夜乘胶济铁路火车赶往济南,翌日在济南一个小庙里,见到躺在棺木中的诗人:“棺木里静静地躺着的志摩,戴了一顶红顶绒球青缎子瓜皮帽,帽前还嵌了一小方丝料烧成‘帽正,露出一个掩盖不尽的额角,右额角上一个李子大斜洞,这显然是他的致命伤。眼睛是微张的,他不愿意死!鼻子略略发肿,想来是火灼炙的。门牙脱尽,与额角上那个小洞,皆可说明是向前猛撞的结果。”(《三年前的十一月二十二日》,《大公报》1934年11月21日)多年后,沈从文又在《友情》中回忆当时场景,描述略有不同,比如写到棺木中的志摩:“已换上济南市面所能得到的一套上等寿衣:戴了顶瓜皮小帽,穿了件浅蓝色绸袍,外加个黑纱马褂,脚下是一双粉底黑色云头如意寿字鞋。遗容见不出痛苦痕迹,如平常熟睡时情形,十分安详……”同时也对志摩最后的着装说了几句感慨的话:“志摩穿了这么一身与平时性情爱好全然不相称的衣服,独自静悄悄躺在小庙一角,让檐前点点滴滴愁人的雨声相伴,看到这种凄清寂寞景象,在场亲友忍不住人人热泪盈眶。”(《新文学史料》1981年第4期)

不必说穿什么寿衣自己做不了主,身后所有一切又能如何?诗人逝世快有九十年了,这期间世事巨变,声名毁誉亦几经反复,想想他最后那身与平时性情爱好全然不相称的寿衣,不妨说也成了一个隐喻。

二○二○年二月十八日,杭州午山