民国时期《法文初范》的文献价值与修复

2020-04-12佟燕华

佟燕华

摘 要: 本文在梳理民國时期文献界定的基础上,分析其存藏保护现状、破损成因,阐述《法文初范》的文献价值,以具体的修复实践,探索民国文献保护与修复的原则及特点,推动民国文献修复技术与理论的整体发展。

关键词: 民国时期文献 法文初范 文献价值 修复

1.引言

我国大型图书馆民国时期文献80%酸化脆弱。一些图书馆已经禁止民国文献的借阅,许多文献不能扫描、影响了研究者的使用及数字化的推进。2012年国家图书馆启动“民国时期文献保护计划”,抢救处于濒危状态的民国文献。

2.民国时期文献概述

2.1关于民国时期文献界定的讨论

2011年5月国家图书馆在西安举办的“民国时期文献保护工作座谈会”中,多数与会专家认为“民国时期文献是形成于1911年至1949年这一特定历史时期的各种知识和信息的载体,包括图书、报纸、手稿、期刊、票据、舆图、档案、电影、老照片、唱片等”[1]。1978—1986年出版的《民国时期总书目》中,对于收录民国时期文献的时间界定是1911—1949年9月在我国出版的中文图书。2011年中国社会科学院近代史研究所编纂的《中华民国史》的论述时段为上起1894年孙中山创建兴中会,下迄1949年中华人民共和国成立。2012年国家图书馆的《全国民国时期文献保护试点单位申报书》中,普查面涉及了不同语种不同载体的民国文献。在《论民国文献的界定》中,曾研、袁佳红、王志昆就民国文献的时间界定、出版地界定、语种界定、载体形式界定等进行了探讨,并提出“1912年前现代印刷平装中文文献、1912年前现代印刷平装外文文献、1912年后古代雕版线装文献是否纳入民国时期的文献范围的意见和看法”[2](142-148)。民国时期大量的进步书刊、红色革命文献、手稿等文献其价值不在古籍善本之下,有“新善本”之称。随着时间的推移,有学者就古籍下限时间的认定提出“紧承晚清的民国文献保护也应列入与古籍同等的级别”。目前,民国时期文献没有严格意义上的界定,随着我国“民国时期文献保护计划”的深入实施,其概念的内涵与外延将会得到进一步界定与完善。

2.2民国时期文献的存藏保护现状

我国民国时期文献总存藏量超过了存世的古籍总量,存量超过50万册(件)的有国家图书馆、南京图书馆、上海图书馆。超过20万册(件)的有广东中山图书馆、吉林省图书馆、重庆图书馆。其余各省市图书馆、博物馆、档案馆如四川省图书馆、河南省图书馆也均在10万册(件)左右。北京大学、北京师范大学、复旦大学、南京大学、河南大学图书馆等高校图书馆也具有一定的收藏规模。这些文献反映了我国西学东渐的进程,记录了民族自觉自立意识的觉醒。

国家图书馆收藏有民国时期文献12万种约88万件(册)。根据民国文献独特的历史文物价值、文化价值、特殊装帧形态进行分类专藏,采取冷冻杀虫、充氮封存等保藏措施,并根据文献纸质老化程度进行抢救性修复,近年来陆续添制更换无酸档案盒、红木书盒等装具改善存藏环境。南京图书馆民国时期文献约70万件(册),书库由钢筋混凝土整铸而成,采用密集式书架,书架间置放樟木板,具有密封隔热阻燃、防灰防光防虫防霉等作用[3]。上海图书馆民国时期文献种类收藏丰富,除图书报纸期刊外,还征集收藏有名人手稿、地图、传单、海报、年画、邮票等约100多万件(册)[4](235-242)。书库常年恒温恒湿,文献根据装帧类别用德国无酸纸信封、无酸卡纸板盒、楠木盒保存,并选用数种高效拟除虫菊酯研制成“防蠹纸”,夹入珍贵文献中以防虫蛀。目前,随着国学文化的不断升温,国内外对民国时期独特的经济、政治军事、思想流派、文化艺术的研究日益深入,《国学基本丛书》《四部丛刊初编》《文艺批评论》《宇宙风》等民国文献的史料价值和学术价值弥足珍贵,对民国时期文献做好修复保护工作,还原它们的时代风貌迫在眉睫。

2.3民国时期文献的破损成因

公元十九世纪末,西方机械造纸、新式印刷术回传入中国。“纸寿千年”的传统手工纸,演变为大量以稻草、木浆为原料的机械造纸,因其制造快捷、成本低廉,极受时人推崇。西方现代铅印式工业平装、精装书逐步替代了中国传统手工线装书。这些机械化大生产的洋装书经济适用,单叶双面印刷节省纸张,非常适合当时新文化的传播。在这一过渡时期,制浆工艺尚未成熟、造纸材料混杂。廉价快捷大批量的机械造纸生产中,纸张成分里的木质素和其他杂质没有经过传统手工造纸的日光氧漂这一环节,在造纸过程中始终无法去除而一直残留在纸张中。由于木质素的化学性质不稳定,被氧化后会形成酸性物质,与空气中的水分发生化学反应,使纸张中纤维素的氢键断裂,从而破坏纸张的强度[5](110-115)。此外,添加的明矾、松香、氯等化学物质,以及保存环境不当、微生物侵蚀等因素都加速了纸张的酸化脆化。民国时期文献的纸张强度普遍较低,长时间易氧化变脆,纸张保存寿命是50—100年,以致百年后的民国时期文献,比留存年代久远的古籍线装文献还脆弱。

近百年来,现代科技带动书写、印刷、出版各领域的发展嬗变,民国文献收藏量日益减少,因其珍贵,社会各界关注度也在逐年提高。各博物馆、档案馆、图书馆都非常重视民国文献的收藏与保存。经岁月侵蚀,我国现存各类民国时期文献纸张的颜色逐渐变深,书写墨迹的颜色逐渐变浅,书籍的封面封底均与书芯分离脱落、书叶四周边缘氧化为黄褐色发脆,书脊残损甚至遗失。一部分西式半皮装书背处残缺与封面封底纸板分离,封面版残缺断裂,书芯散开不成贴,书脑处有锈渍污渍并撕裂破损,书脊处原动物胶失效,书叶表面有污渍、折痕、水渍、撕裂变色等状况,金属残留、有害化学物质、管理保存不当致使纸张脆化酸化严重、翻动起来碎片纷纷掉落。自2012年起国家图书馆对民国文献的纸张酸碱度进行测酸试验,结果显示PH均值为4,后又对民国文献的墨迹材料、原始装具进行了一系列的科学检测,近年来一直探索与实践文献纸张去污加固、字迹恢复、更换无酸纸袋等抢救性修复措施。

3.《法文初范》的文獻价值

鸦片战争后国门打开,各地逐渐设立通商口岸、租界银行,西方学说大量传入中国,商人、留学生、外交官员较早开始接触西方文化。诸多西方语言中,以法文运用最广泛。各国立约,除用本国语言外,还必须旁列法文以示郑重。清政府为适应时局变化、积极推行洋务运动,开始在各地成立新式学校培育人才,师夷长技以制夷。光绪皇帝曾多次下旨,令各郡邑乡集多设学堂,兼授中西学问,尤其以西方小说的译介为重。光绪二十四年戊戌春至仲秋,清朝大臣张骏聲选自“法国数名家文范,摭其要译以华文,彚为一编,作为初学之津梁”[6](3-5),编译成《法文初范》,为初学法文提供语言规范。此书仿照西方书籍装帧,为西式半皮精装双面铅印本。书中文字序和凡例“华字自右至左直行直读,西字则自左至右横行横读”[6](3-5),华文译文“自左至右横写,仿泰西法”排列。作者在序中称:“读是书,则知法文義例之所在,由是循序而进,探诸家之精蕴,其成就之速,当不在西人之下。”[6](3-5)《法文初范》集中西文化融合之光,曾经是“西学东渐第一校”上海徐汇公学的法语学习教材,它提高了国民素养,冲击着封建制度和旧的生活方式,使国人对于世界社会文化的看法发生了改变。

4.《法文初范》修复记述

4.1修复前原状

此书书叶为道林纸双面文字,金属活字铅印,西式半皮红色漆布面镶书脊硬精装,封面材料为黄纸板,书脊缺失,书长18.5cm宽12.5cm厚1.5cm,书脊处原动物骨胶已失效,要彻底清除。(如图1)

4.2制定修复方案

本书书芯为西式锁线装订,没有散叶,书脚有轻微磨圆,无须修复。重点是恢复书脊连接和前后封面与护叶的连接。遵循修旧如旧原则、适当性原则、安全性原则,在保证书脊无损的前提下,去除书脊处骨胶,做书脊,连接前后封面版。(如图2)

4.3修复特点

4.3.1书脊处骨胶的去除

西方文献装订常施骨胶,用于园背精装图书的书脊定型,但遇水膨胀干燥后易脆裂,强度降低与被粘物脱离[7](48-52,159-165)。准备物品:甲基纤维素(MC)浓度4—6%,或厚小麦淀粉糨糊。糨糊去旧胶其水分容易残留在书脊处,造成修复时的二次伤害,此次改用甲基纤维素,较糨糊水分少。平头尼龙笔、浆碗、润毛巾、口腔器(调粉刀)、起脊架。将MC涂抹于书脊上,等待其浸润软化一段时间后刮除。清理书脊揭取时尽量完整保留书脊信息,要把残余骨胶刮除干净,刮时力度适中,不能伤到书籍纸张。

4.3.2书脊与封面连接

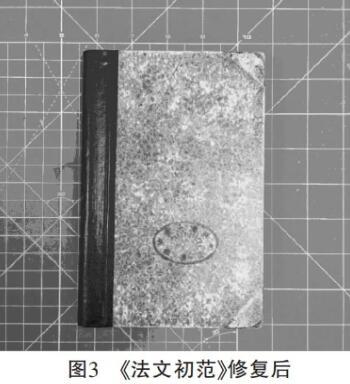

刮除干净后,用韧性好的皮纸或日本纸浆背,制作书脊漆皮布,尺寸长度:封面版的长度+(1.5cm—2cm)*2,宽度以原破损漆皮布尺寸+0.7*2。将原前后封皮断开处边缘截面剖开,剖开过程中应将调粉刀插入纸板的表层下面,不破坏封面。剖开处需处理平整,不可有大颗粒纸板屑。将糨糊涂于新书脊前后长边与原封皮剖面及封面板,涂抹均匀且勿漏浆,分别嵌入粘贴,用吸水纸垫压或骨刮压实。然后在书头书尾回折处从中间分割一刀,将封面板打开使书脊背部空出,并于回折的封面布上涂满糨糊,用调粉刀或小骨刀将封面布回折粘贴、压实。书芯前后新缝制两张环衬,把封面板在120度—130度打开,在环衬纸上涂抹糨糊,拿起环衬纸贴在打开的封面板上,先粘结封面板与书芯的接口处,接口处用手或骨刀压实,再粘结环衬其他部位,粘上后用骨刀轻轻刮平。等环衬彻底干燥后再合上封面板。(如图3)

5.结语

“中华民国”此百余年值得后人记述的历史时段,是距离当下最近,对于当今中国发展具有历史启迪的时段,对于二十世纪前半叶的中国有着深远和持久的影响。许多民国时期的文献,体现了当时丰富的社会进步思想和革命求索精神。我国民国时期文献的保护与修复尚处于起步阶段,业界应鼓励加强修复实践研究,发挥图书馆民国文献保存与传递的职能,为民国文献的长久保存和积累打下良好基础,最大限度地减少民国文献信息资源损耗,避免我国悠久的文献历史出现民国时期的断层,促进我国“民国时期文献保护计划”的顺利进行。

参考文献:

[1]马子雷.国图报告献策民国时期文献保护[N].中国文化报,2011-5-19.

[2]曾研,袁佳红,王志昆.论民国文献的界定[J].图书情报工作,2014,19(10).

[3]全勤.呵护文化典籍守望历史文明——南京图书馆古籍书库建设[EB/OL].http://news.dahe.cn/2012/06-12/101336297.html.

[4]大学图书馆服务创新的探索与实践编纂委.变革与发展:大学图书馆的探与实践[M].杭州:浙江大学出版社,2017.

[5]林明,张珊珊.民国时期文献修复技术探讨[J].图书馆论坛,2015(12).

[6]张骏聲.法文初范[M].上海:上海徐家汇土山湾印书馆,1904.

[7]林明,周旖,张靖.文献保护与修复[M].广州:中山大学出版社,2012.

基金项目:河南省高校人文社会科学研究一般项目(编号:2021-ZZJH-040)《古籍修复技艺的非遗传承与创新实践研究》;河南省非物质文化遗产科研课题(编号:20HNFYB47)《河南省非物质文化遗产视域下古籍修复技艺的传承与发展研究》阶段性成果。