低危险度胃肠道间质瘤的CT 表现

2020-04-12殷志成李育祥陈方满周运锋

丁 标,殷志成,李育祥,陈方满,周运锋

(1.江苏省射阳县人民医院影像科,江苏 射阳 224300;2.皖南医学院附属第一医院医学影像中心,安徽 芜湖 241000)

胃肠道间质瘤(gastrointestinal stromal tumors,GISTs)是起源于消化道最常见的间叶组织来源的肿瘤,发病率为6.5~14.5/100 万[1]。病理很难判断其良恶性,故将其分为极低危险度、低危险度、中危险度和高危险度;低危险度患者的治疗及预后不同于中高危险度[2]。因此,术前准确判断GISTs 的危险度具有重要临床意义。CT 检查是发现和诊断GISTs 的重要手段。本研究选择35 例GISTs,通过比较低危险度与中高危险度的CT 表现,以期提高CT 对该病的诊断准确率。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013 年1 月至2019 年6 月在射阳县人民医院行CT 检查并经手术病理和免疫组化证实的35 例GISTs 患者,其中男13 例,女22 例;年龄33~77 岁,平均62 岁。根据病理分级,将35 例分为低危险度组14 例,中高危险度组21 例。极低危险度患者未纳入本研究。2 组年龄、性别等一般资料比较,差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。患者均知情同意,并经医院伦理委员会审查符合规定。

纳入标准:均符合《中国胃肠间质瘤诊断治疗共识(2013 版)》GISTs 的诊断标准,病理诊断及危险度分级明确,术前无穿刺或内镜活检,未接受靶向治疗。排除标准:临床及影像资料不全者,严重心、肺、肝、肾功能不全者,转移或复发患者,以及合并其他肿瘤、消化道疾病者。

1.2 仪器与方法 35 例均行全腹部CT 平扫及增强扫描,采用Philips Brilliance 64 CT 扫描仪。扫描参数:120 kV,266 mA(平扫)及356 mA(增强扫描),重建层厚5 mm,层距5 mm,窗宽200 HU,窗位50 HU。腹部平扫患者禁食、禁水12 h,口服2‰泛影葡胺水溶液或温开水1 000 mL 充盈肠道后扫描。对比剂采用300 mgI/mL 碘海醇,剂量1.5 mL/kg 体质量,注射流率2.5 mL/s,注射后30、70 及120 s 分别行动脉期、静脉期、延迟期扫描。

1.3 图像分析 观察指标包括GISTs 的发生部位、最大径、密度(平扫实性部分CT 值)、形态(光滑和分叶)、生长方式(分腔外及腔外为主型和腔内及腔内为主型)、囊变坏死程度是否>20%(增强扫描后CT值变化<10 HU,则认为坏死)、强化程度(增强扫描实质部分ROI CT 值最大峰值-平扫值)等。所有CT图像均由2 位高年资医师独立阅片,意见不同时经讨论取得一致。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0 软件对数据进行统计分析,比较2 组的观察指标。计量资料以表示,行t 检验;计数资料用例表示,行χ2检验,因例数少于40 例,采用Fisher 确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

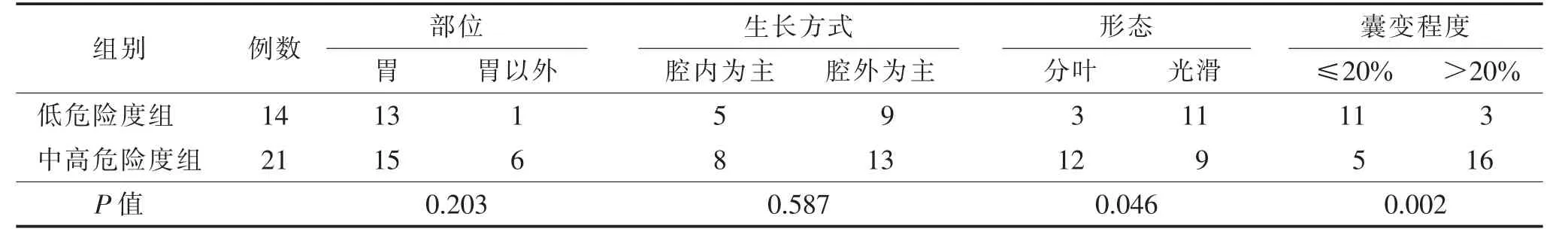

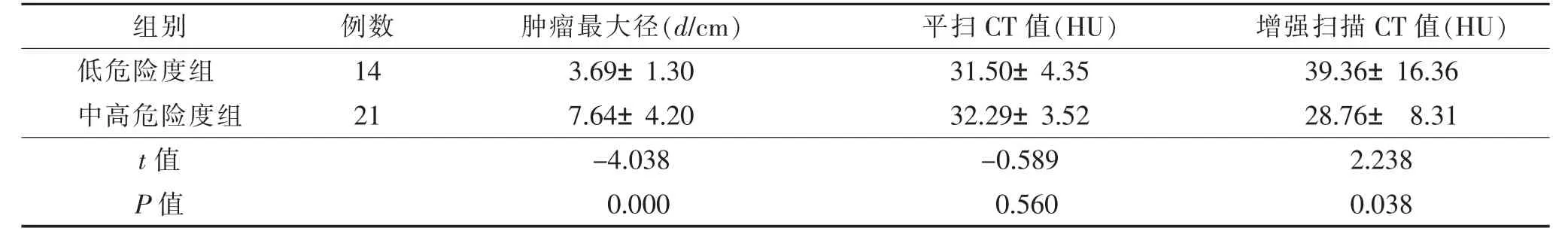

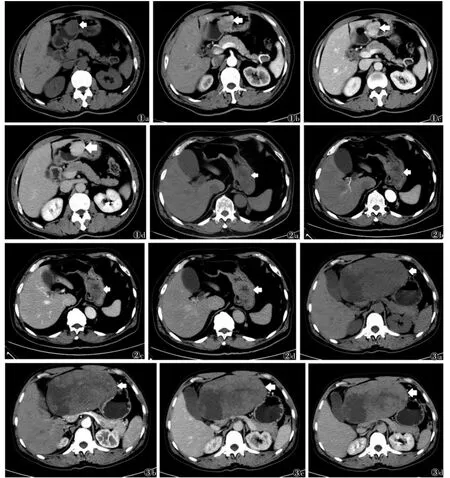

低危险度组14 例中,发生于胃13 例,十二指肠1 例;中高危险度组21 例中,发生于胃15 例,小肠5例(其中十二指肠1 例),腹膜后1 例。肿瘤形态以圆形、类圆形为主,部分边缘不规则或分叶。肿瘤实质部分密度相近,均略低于肌肉密度(图1,2),2 组各有1 例静脉期明显强化,余均为渐进性持续强化,强化峰值处于延迟期(图3)。低危险度组1 例、中高危险度组2 例可见孤立点状钙化。肿块最大径低危险度组2.5~4.7 cm,中高危险度组3.0~11.5 cm。肿瘤坏死囊变出现率及坏死范围低危险度组均低于中高危险度组。2 组肿瘤最大径、形态、囊变程度、强化程度差异均有统计学意义(均P<0.05);2 组肿瘤发生部位、生长方式、平扫实质部分CT 值差异均无统计学意义(均P>0.05)(表1,2)。

表1 2 组观察指标计数资料的对照 例

表2 2 组观察指标计量资料的对照()

表2 2 组观察指标计量资料的对照()

3 讨论

GISTs 是指一类独立起源于胃肠道原始间质干细胞并呈非定向分化的消化道间叶肿瘤,好发于50~60 岁,男女发病率无明显差异。近年来,随着组织化学、免疫组织化学及分子生物学技术的发展与应用,已证实GISTs 是非平滑肌来源的、非定向分化的间质干细胞肿瘤。GISTs 免疫组织化学表达CD117、CD34 阳性,如为阴性,则可通过DOGl 及c-kit 和PDGFRA 基因检测,明确诊断[3]。GISTs 良恶性判断标准临床和病理不一致。病理将未转移GISTs 分为极低危险度、低危险度、中危险度及高危险度;好发于胃及小肠,极少数发生于肠系膜、网膜、腹膜后间隙等,其中胃间质瘤发生率最高,可占GISTs 的50%~60%[4-5],本研究2 组均以胃发病率最高,与文献相符。文献[6]指出,发生于胃的GISTs 偏良性,本研究2 组发病部位差异无统计学意义,可能与样本量偏小有关。本研究中肿瘤实质部分密度均低于肌肉密度,与神经鞘瘤极其相似,可能与肿瘤起源干细胞的多项分化及卡哈尔细胞分化有关;2 组肿瘤平扫CT 值差异无统计学意义,表明平扫CT 值不能作为判断危险程度的影像学指标。GISTs 血供丰富,本研究中病灶增强扫描大部分呈渐进性持续强化;当肿瘤血管生成无法满足生长需要时,又可表现为相对低血供状态;因此,本研究中,中高危险度组肿瘤强化程度低于低危险度组,可见低强化提示恶性倾向。当肿瘤生长速度加快,部分区域缺血,出现囊性变,CT 增强扫描可见无强化的低密度区,本研究中高危险度组坏死囊变多见,且囊变区多>20%。GISTs 多表现为类圆形肿块影,由于中高危险度肿瘤生长活跃,尤其Ki-67 大于5%的患者,肿瘤较大,且向各个方向生长不均衡,局部可呈分叶状突出,边缘不光滑。本研究低危险度组肿瘤形态较中高危险度组规则,表明肿瘤囊变范围及其形态可反映GISTs病理危险程度。目前,关于肿瘤大小是GISTs 预后的重要因素,已形成共识,肿瘤体积增大增加了复发或转移的风险[7]。本研究中高危险度组肿瘤最大径大于低危险度组,与上述文献相符。

综上所述,低危险度GISTs 在肿瘤最大径、形态、囊变、强化程度等方面的CT 表现不同于中高危险度,具有良性肿瘤特征,可作为判断肿瘤危险程度的依据。

图1 男,55 岁,胃窦部腔内胃肠道间质瘤(GISTs),大小3.2 cm×3.3 cm(箭头),病理分级为低危险度,呈类圆形,坏死不明显,实质部分呈渐进性明显强化 图1a~1d 分别为平扫、动脉期、静脉期及延迟期图像,病灶CT 值分别为21、88、102、102 HU 图2 男,70 岁,胃体部腔内GISTs,大小4.4 cm×5.1 cm(箭头),病理分级为中危险度,呈长圆形,中心有坏死,实质部分呈渐进性中等强化 图2a~2d 分别为平扫、动脉期、静脉期及延迟期图像,病灶CT 值分别为14、39、51、55 HU 图3 男,53 岁,胃窦部腔外GISTs,大小9.1 cm×16.1 cm(箭头),病理分级为高危险度,呈长圆形,坏死部分>20%,实质部分呈渐进性中等强化 图3a~3d 分别为平扫、动脉期、静脉期及延迟期图像,病灶CT 值分别为32、48、57、59 HU,周围见增粗血管影