基于化学学科核心素养提升的数字化实验课堂教学

2020-04-10白静珠胡天保

白静珠 胡天保

摘要:结合教学实例,对数字化实验在发展学生化学学科核心素养方面的优势作了详细分析,给出了运用数字化实验技术培育学生化学核心素养的方法和途径,并指出今后化学课堂开展数字化实验需要努力的方向。

关键词:化学学科核心素养;数字化实验;课堂教学

文章编号:1008-0546(2020)04-0079-05

中图分类号:G632.41

文献标识码:B

doi: 10.3969/j.issn. 1008-0546.2020.04.020

新课程改革和高考综合改革紧锣密鼓地进行着,作为一名高中化学教师一项紧迫的任务就是学习和研究《普通高中化学课程标准(2017年版)》。该课标提出一个重要的观点就是培养学生的化学学科核心素养。化学学科核心素养是指学生通过化学学习而逐步形成的正确价值观念,它是学生用其所学知识、方法、思想、观念,解决真实复杂的问题情境而表现出来的关键能力和必备品格,是学生综合素质的体现。化学学科核心素养包括5大维度,即“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”“科学探究和创新意识”及“科学态度与社会责任”[1]。本文以苏教版《化学反应原理》选修模块专题3第一单元“弱电解质的电离平衡”的第3课时——“常见的弱电解质”为例,从化学核心素养的培养为基本出发点,谈谈在实际教学中笔者的具体做法。

一、教学过程设计

1.设计思路

在《普通高中化学课程标准(2017年版)》中,对“弱电解质的电离平衡”的内容要求为:认识弱电解质在水溶液中存在电离平衡,了解电离平衡常数的含义。认识水的电离,了解水的离子积常数。具体的学业要求为:(l)能用化学用语正确表示水溶液中的离子反应与平衡,能通过实验证明水溶液中存在的离子平衡,能举例说明离子反应与平衡在生产、生活中的应用。(2)能从电离、离子反应、化学平衡的角度分析溶液的性质,如酸碱性、导电性等。

笔者在设计“常见的弱电解质”这一节课时安排两条线,一条线主讲醋酸这种一般代表性的弱电解质,另一条线讲水这一种特殊的弱电解质。学生在学习醋酸电离平衡的基础上,建构了一般弱电解质电离平衡}人知模型,运用模型类比方法学习特殊的弱电解质水。将一般弱电解质电离平衡的核心概念和本质特征迁移到水,加深对核心知识点内涵的理解,发展学生学习化学的关键能力,促进学生化学核心素养的养成。

上一节课的主要内容是以醋酸为例介绍了弱电解质中存在电离平衡,引出了电离平衡常数这个概念,紧接之前,本节课主要来探究影响弱电解质电离平衡的因素。传统教学中注重理论对影响因素的分析,比较枯燥,学生也较难理解。本节课设计的一个亮点就是借助数字化实验技术探究影响电离平衡的外界因素,将实验和理论相结合,将化学探究转化为直观的、可监测的符号,通过对实验数据的分析得出所需结论。数字化实验有利于学生将有限的时间投入到高阶段思维的学习活动中,有效发展化学学科思维,提高科学探究能力。

在《普通高中化学课程标准(2017年版)》中,特别强调课程设计要增加创设真实的情境素材,突出核心知识的应用价值。因此笔者精心设计几个生活问题情境,比如“被蜜蜂或黄蜂叮咬后,处理的方法却不同,应如何用家庭常用的物质加以处理?”再如“自然界的水中含有一些电解质,那么在使用电器过程中应注意哪些事项?”增加这些真实情境,促使学生对学习化学产生浓厚的兴趣,教会学生学以致用,利用化学核心知识解决生活实际问题。

2.学情分析

学生在学习本节课之前,已经学过化学平衡以及影响因素,而且对影响化学平衡的外界条件(浓度、压强、温度等)是非常清楚的,但水溶液中的平衡体系与化学平衡还是有所区别。从问卷前测的结果看,学生在“浓度对化学平衡的影響”知识点的理解上存在障碍,独立设计实验探究化学平衡移动的能力不强,个别同学甚至对影响化学平衡常数的因素模糊不清。从前测的结果能反映出学生的认知现状,笔者认为,只有从学生的认知现状作为出发点,认真设计教学环节突破知识难点,才能有助于教学目标的高效落实。本节课教学过程中特别需要突破两点认知障碍,第一:温度对电离平衡的影响和温度与Kw的关系;第二:浓度对弱电解质电离平衡移动的影响和浓度对电离程度的影响两者的区别。基于以上两点,笔者通过一系列基于化学学科核心素养培养的活动,达到较好的学习效果。

3.学习目标

(1)运用数字化实验技术对比探究非电解质(乙醇)、弱电解质(O.lmol/L醋酸)、水、强电解质(氯化钠溶液)的电导率。通过弱电解质(O.lmol/L醋酸)的电离平衡,理解水是一种极弱的电解质,并能用化学用语正确表示水的电离方程式。(宏观辨识与微观探析、符号表征、证据推理)

(2)借助醋酸的电离平衡认知模型,形成分析思路,推导出水的离子积常数。(证据推理和模型认知)

(3)运用数字化实验技术探究温度对弱电解质电离平衡的影响,特别是常温时(25℃),水的离子积常数是Kw=10-14。(变化观念和平衡思想)

(4)设计实验探究浓度对弱电解质电离平衡的影响。(科学探究和创新意识、变化观念和平衡思想)

(5)探究同离子效应对弱电解质电离平衡的影响。(科学探究和创新意识、证据推理和模型认知、变化观念和平衡思想)

(6)应用化学核心知识解决真实情境问题。(科学态度与社会责任)

4.学习重难点

(1)理解水是一种极弱的电解质,借助醋酸的电离平衡认知模型,形成分析思路,推导出水的离子积常数。

(2)运用数字化实验技术探究外界条件对弱电解质电离平衡的影响,并会用平衡思想解释原因。

5.药品和仪器

药品:O.lmol/L醋酸、无水乙醇、蒸馏水、氯化钠固体

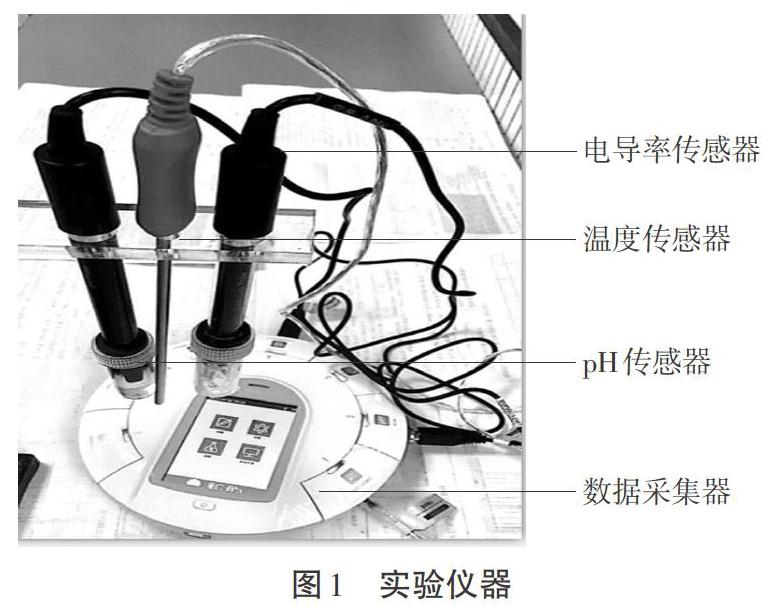

仪器:电导率传感器、pH传感器、温度传感器、数据采集器、磁力搅拌棒、pH计等

6.教学环节

【教学环节一】设计数字化实验证明水是一种极弱的电解质。与醋酸相似,水分子相互作用发生电离,存在电离平衡。

活动1:展示实验所需仪器(图1)及有关电导率的信息卡片。信息卡:电导率能表示物质的导电性能。电导率越大则导电性能越强,自由移动的离子浓度越大。

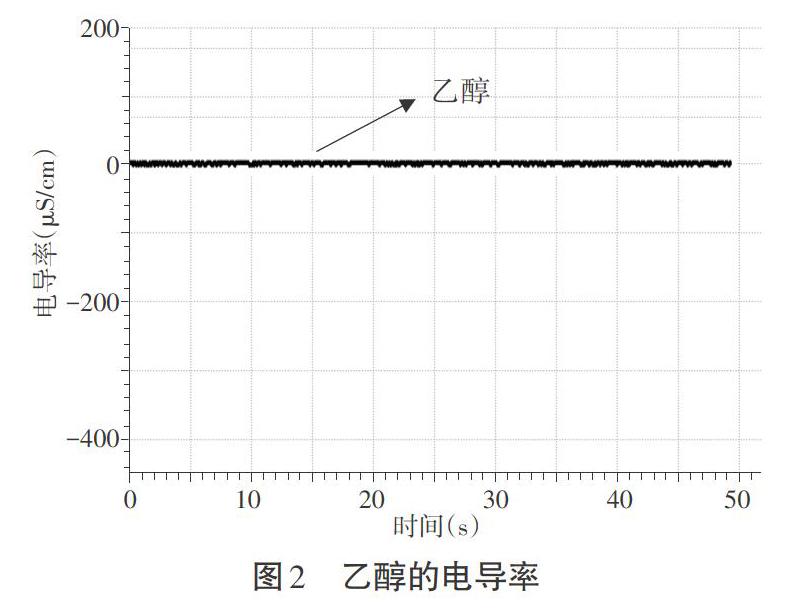

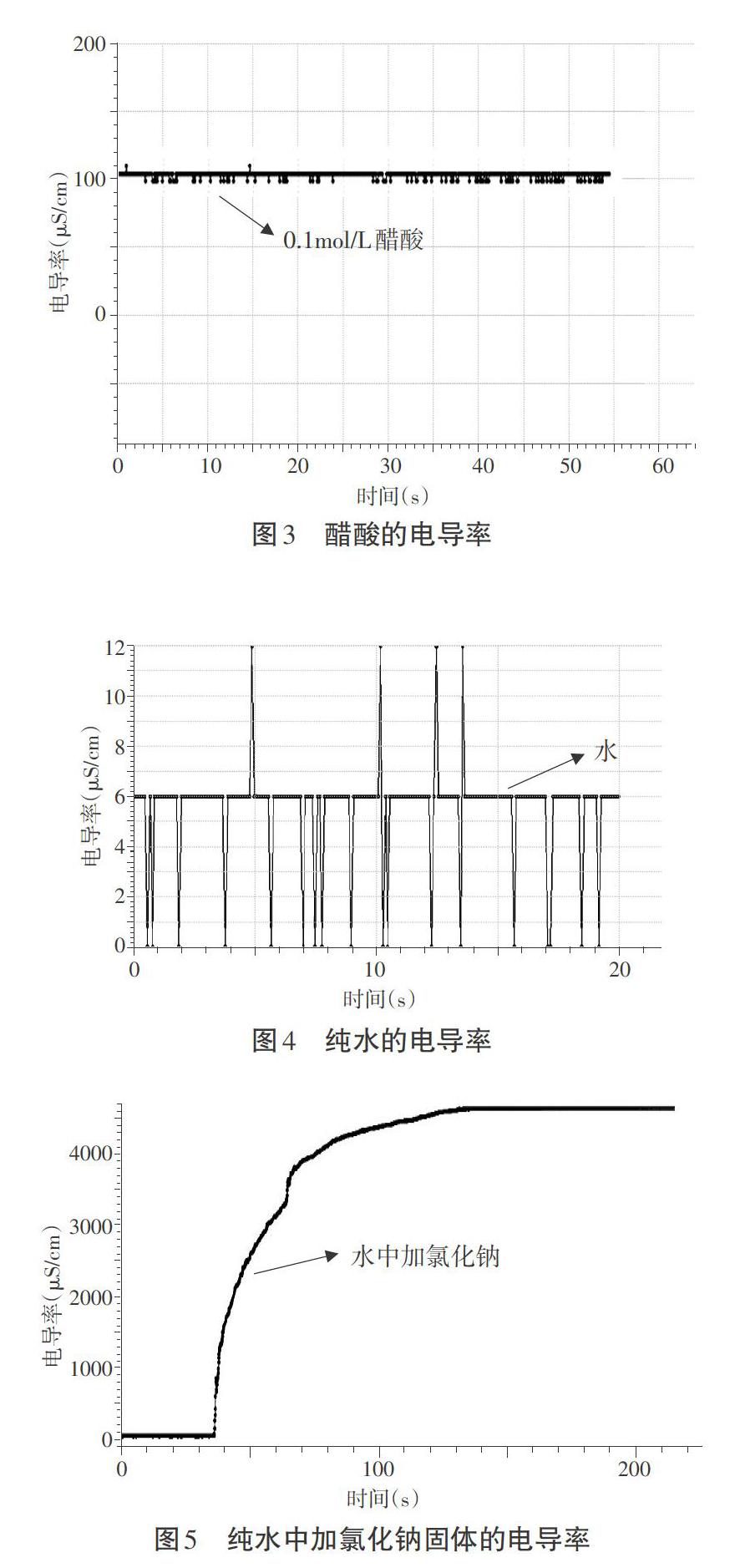

观察并比较乙醇(图2)、O.lmol/L醋酸(图3)及水(图4)三者的电导率数值,并向水中加入少量氯化钠固体(图5),观察电导率的变化曲线。

活动2:写出醋酸和水的电离方程式。

设计意图:学生通过观察数据,发现无水乙醇的电导率为OμS/cm,O.lmol/L醋酸的电导率约为100.0μS/cm,水的导电率约为6.OμS/cm,水中加入少量氯化钠固体后电导率升值4700μS/cm,从而得出水是一种极弱的电解质。借助数字化技术实现微观世界可视化,加深对知识点的理解,学生对醋酸和水的电离用方程式表征出来,促进形成宏观、微观、符号三重表征的化学科学思维方式。

【教学环节二】借助醋酸的电离平衡认知模型,形成分析思路,推导出水的离子积常数。

活动:在一般弱电解质电离平衡认知基础上,写出水的电离平衡常数表达式。

K=c(H+)c(OH-)/C(H20)

分析表达式,因为水的电离程度很小,所以当水作为研究对象时,浓度视为定值。c(H+)xc(OH-)是一个新的常数,用Kw表示,称为水的离子积常数。

设计意图:模型认知是课程标准中的学科核心素养之一。借助弱电解质电离平衡模型,理解水的电离平衡,用符号表征水的电离平衡常数。经过师生共同分析推理,最终得出水的离子积常数。在此环节中采用一般到特殊,普遍到个别的辩证思想,符合学生的认识规律,能够帮助学生发展逻辑推理能力。

【教学环节三】运用数字化技术探究温度对弱电解质电离平衡的影响。

活动1:将温度传感器和pH传感器的电极同时放入O.lmol/L醋酸,打开磁力搅拌器加热功能,待一段时间后停止加热,系统呈现变化曲线(图6);将两电极洗净擦干后放入纯水中采取相同操作,温度加热至IOOoC停止加热,系统呈现变化曲线(图7)。

观察O.lmol/L醋酸、纯水的pH值随温度变化的趋势。

活动2:以醋酸为例,运用平衡移动原理解释说明温度升高对弱电解质电离平衡的影响。

学生分析:醋酸溶液的pH值隨着温度的升高呈现减小的趋势,其酸性增强。说明醋酸的电离平衡受温度的影响,温度升高促进了醋酸的电离。由此推知弱电解质的电离是吸热过程。

活动3:关注25℃以及10O℃时纯水的pH值,总结水的离子积Kw与温度的关系。

学生分析:25℃时,纯水的pH为7;1OO℃时,纯水的pH约为6。根据Kw=c(HK+)×c(OH-)可知,温度升高,促进水的电离,pH减小,Kw增大,纯水仍呈中性。25C,水的离子积常数是Kw=10-14(此结论也适用于任何稀的水溶液)。

设计意图:在原理教学时采用醋酸电离实例得到弱电解质电离一般规律性结论,再经过演绎法进行推理分析,得出水的电离平衡的特点。紧接着验证性完成纯水的pH值随温度变化实验,关注25℃和100℃时纯水的pH值这两个特殊点。学生水到渠成得出纯水温度升高,pH减小,Kw增大。由于水电离时H+和OH-是等量电离出来,所以纯水仍呈中性。本环节设计实验得出结论更直观,更具有说服力,从而加深对过程本质的认识。

【教学环节四】设计实验探究浓度对弱电解质电离平衡的影响。

活动1:将pH传感器的电极放入O.lmol/L醋酸,加水稀释,系统呈现曲线(图8)。

观察O.lmol/L醋酸加水稀释过程pH值随时间变化的曲线,解释溶液中各离子浓度的变化。

学生分析:O.lmol/L醋酸溶液随着蒸馏水不断加入,其pH值越来越大,酸性变弱,c(H+)变小,c(CH3COO-)变小,因为Kw不变,所以c(OH-)变大。

活动2:提供O.lmol/L醋酸、O.lmol/L盐酸、蒸馏水及pH计,探究浓度对醋酸电离平衡的影响(图9,表1)。

学生实验:用pH计分别测定O.lmol/L醋酸和O.lmol/L盐酸的pH值,然后用移液管各取lO.OOmLO.lmol/L醋酸和O.lmol/L盐酸,转移至lOOmL容量瓶中,加水稀释至刻度线,取出适量再测定它们的pH值。

学生分析:通过盐酸和醋酸溶液分别稀释10倍其pH变化,可看出盐酸pH变化增加了1,若醋酸电离平衡不移动,稀释10倍其pH应该增加到3.85,而测出值为3.24,pH的变化相比盐酸较小,可以说明随着醋酸的稀释,促进了醋酸的电离[2]。

结论:弱电解质浓度越小,电离程度越大。

设计意图:浓度对弱电解质电离平衡的影响是本节教学的一个难点,传统教学中一般利用理论来解释分析,因为是微观粒子比较抽象,解释起来费时费力。其中学生很难理解的是:为什么浓度越小,醋酸的pH越大,酸性减弱,其电离程度却是增大的。本活动环节提供合适的药品和试剂,让学生小组讨论设计出实验方案,通过数字化实验技术实时得出客观数据,增强了宏观体验,并引导学生通过盐酸和醋酸稀释过程中pH数据的分析,逐步构建浓度对醋酸电离平衡的影响,从而促进学生宏观辨识和微观探析、科学探究和创新意识等核心素养的发展。

【教学环节五】探究同离子效应对弱电解质电离平衡的影响。

活动1:设计实验,探究同离子效应对醋酸电离平衡的影响。

学生分析:根据电离方程式CH3COOH CH3COO-+H+,可以采用增加醋酸根离子浓度,测溶液pH的方法探究同离子效应对醋酸电离平衡的影响。

老师提供药品是醋酸铵固体,告知醋酸铵固体溶于水呈中性。

学生实验:用pH计测定O.lmol/L醋酸的pH值,向其中加入少量醋酸铵固体,充分搅拌,再用pH计测定pH值。

实验数据:第一次所测得pH值为2.85,加入少量醋酸铵固体后所测得pH值为2.96。

学生分析:由于醋酸铵溶液呈中性,排除了自身

c(H+)=10-13mol/L.

由水电离出的H+浓度=10-13mol/L,

由水电离出的OH-浓度=10-13mol/L。

综上可知,相同浓度的酸或碱溶液对水的电离具有同等程度的抑制作用。

设计意图:此环节巧妙地使用醋酸铵这种固体铵盐,通过信息告知学生它的水溶液呈中性,启迪学生设计实验时,需发散思维,从多角度思考所用药品是否对平衡产生其他影响。从上探究实验中得出同离子效应对弱电解质电离平衡的影响,接着用水替换醋酸,进一步检测学生对同离子效应的理解和掌握程度。然而课堂并没有停留在知识的直接使用上,再次设计深度问题,请同学们思考相同浓度的酸和碱溶液对水的电离平衡的影响程度,深化对水的电离过程的认识。学生需综合运用水的离子积常数,通过分析比较、知识迁移等高级思维活动,主动参与到知识建构中,从本质上促进了学生化学学科核心素养的发展。

【教学环节六】应用化学核心知识解决真实情境问题。

活动1:交流讨论:被蜜蜂或黄蜂叮咬后,都会感觉非常疼痛,但处理的方法却不同,这是因为蜜蜂分泌物中含有的是一种弱酸性物质,而黄蜂分泌物中含有的是一种弱碱性物质,请思考当被蜜蜂或黄蜂叮咬后应如何用家庭常用的物质加以处理?

活动2:交流讨论:自然界的水中含有一些电解质,不是真正的纯水,它的导电能力比较强,那么在使用电器过程中当注意哪些事项?

设计意图:化学反应原理理论性强,在教学中容易陷入理论到理论的教学误区,导致学生丧失学习化学的兴趣。所以,在本节课的最后环节精心设计生活问题情境,通过学生交流讨论,小组代表发言,与生活实际联系起来,体现出核心素养教学中重视真实任务情境、强调知识应用的特点。

二、教学反思

本节课是一个借助数字化实验技术,以学习活动连接核心知识点与具体知识点,通过精心设计的教学课程。使学生在观察比较、模型建构、探究合作、讨论分析的过程中建构化学基本观念,发展了学生“宏观辨识与微观探析”“变化观念与平衡思想”“证据推理与模型认知”等方面的化学学科素养。事实上,单单一堂课是不可能承载化学核心素养方方面面的培养。但至少启迪教师在课堂设计上要以帮助学生形成未来发展需要的关键能力和必备品格为出发点,追求能更多的体现化学核心价值观。

随着信息技术高速发展,数字化实验技术被越来越广泛地使用到教学活动中。数字化实验以其直观、精准、多样的数据采集技术,弥补了传统实验在化学平衡这一块的短板。特别是数字化技术实现了定性走向定量,感性认识到理性认识的飞跃,它已经在高中化学实验中占据了不可或缺的地位[4]。我们的学生,作为新时代的主力军,必须尽早掌握数字化实验技能才能适应时代的浪潮。因此,我校化学组也正将把数学化实验分阶段、有计划地纳入教材体系,以此推动该项实验技术的成熟发展。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中化学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018

[2] 肖宏偉.“素养为本”的化学教学设计与实施初探——以“盐类的水解”为例[J].中学化学教学参考,2019(5):19-22

[3]杨伏勇.数字化实验技术应用于《弱电解质电离平衡的影响因素》的教学研究[J].考试周报,2015(72):139,122

[4] 陆大勇.在化学教学中优化整合传统实验与数字化实验[J].化学教与学,2018(12):3-5