全球城市数字媒体产业集聚机理与中国路径

2020-04-10解学芳胡晨楠

解学芳 胡晨楠

〔摘要〕 比较全球城市数字媒体产业,美国城市的数字媒体产业专业化程度高、营收规模处于垄断地位,亚洲城市数字媒体产业上市公司数量多,但产业结构处于全球数字媒体产业链后端,协同辐射效应不强。根据演化趋势,2008-2017年全球城市数字媒体产业呈现持续上升的发展态势,中国城市保持稳健发展,并呈现三大城市群领跑全国数字媒体产业发展的演化格局。究其学理性,全球城市数字媒体产业集聚有特有的形成机理:一是基于创新资源的生态式集聚机理,二是基于科技与文化深度耦合的集聚机理,三是基于新经济定位与治理范式协同驱动的聚集机理。鉴于此,我国城市数字媒体产业未来发展应立足于集聚效应,强化顶层设计,协同布局并释放“北上广深”辐射效应,加大核心科技研发力度,利用区块链与人工智能等新技术提升智媒体能级,挖掘自身特色,形成数字媒体产业“东西互建”的发展新模式。

〔关键词〕 全球城市,数字媒体,产业集聚机理,区位熵演化,中国路径

〔中图分类号〕F264.2 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1000-4769(2020)02-0057-09

一、问题的提出

20世纪70年代以来,随着工业城市向知识经济城市逐步转型,西方对“知识型城市”(KC)的兴趣越发浓厚,而新经济的出现,特别是文化创意产业的勃兴成为西方国家城市发展变迁的重要支撑力量(Hanson,1985)①,文化创意产业作为文化产品和服务在工商业层面的创造、大规模生产和分配的综合过程的形成(Mele,2017)②,已使其成长为知识经济背景下的主要产业门类(Zhao,2010)。③尤其随着信息时代的到来,数字电视、移动手机、互联网等新兴媒体的盛行进一步促进了文化经济的蓬勃发展,同时也为数字媒体产业带来了更广阔的发展前景(常琳颖,2018)。④数字媒体产业的基本特征是数字化,其数字媒体技术有收敛性、超文本性、分布式、普适性、算法性、非对称性、短暂性和永久性并存等特征(Delfanti & Arvidsson,2018)⑤,近些年数字媒体产业在逐渐成为文化创意产业发展的关键行业的同时,也愈来愈影响着一个国家在全球政治经济中的地位(肖永亮,2005)。⑥

当前科技创新的层出不穷牵引着数字媒体产业的不断变革,软硬件的高度融合发展趋势已渐成主流。在此背景下,如何加速数字媒体资源开发,促其融入文化“一带一路”,创新中国数字媒体产业发展模式,完善中国数字媒体产业全球价值链策略体系,既是新时代的诉求,也是亟待深入研究的重大课题。数字媒体产业是以新媒体作为主要要素的,这不仅为艺术创新提供了更大的可能性,而且在数字媒体技术方面也为科技的美学应用和社会影响提供了新见解(Shanken,2016)⑦,近些年在数字媒体产业要素与人工智能等新技术的加持下,智媒体业形成了更具竞争力与活力的产业形态(解学芳、臧志彭,2019)。⑧作为战略性新兴产业,中国的数字媒体产业面临着美国、欧洲等西方国家以及日韩等亚洲国家的价值链低端锁定,以制造业为基础的传统价值链理论因为无法适用于新兴的数字媒体产业模式(臧志彭,2018)而无法借鉴。⑨科学地把脉中国数字媒体产业在全球的战略地位,研判全球城市数字媒体产业发展格局与态势,对于重构中国数字媒体产业全球定位,突破传统发展路径、加速升级至关重要。

二、基于区位熵的全球城市数字媒体产业集聚格局

为了更加科学地审视全球城市数字媒体产业集聚的格局,本文拟采用区位熵进行测度。区位熵通常用于测度区域聚集和专业化程度,这一概念由哈盖特(P.Haggett)提出。

(一)研究方法与数据来源

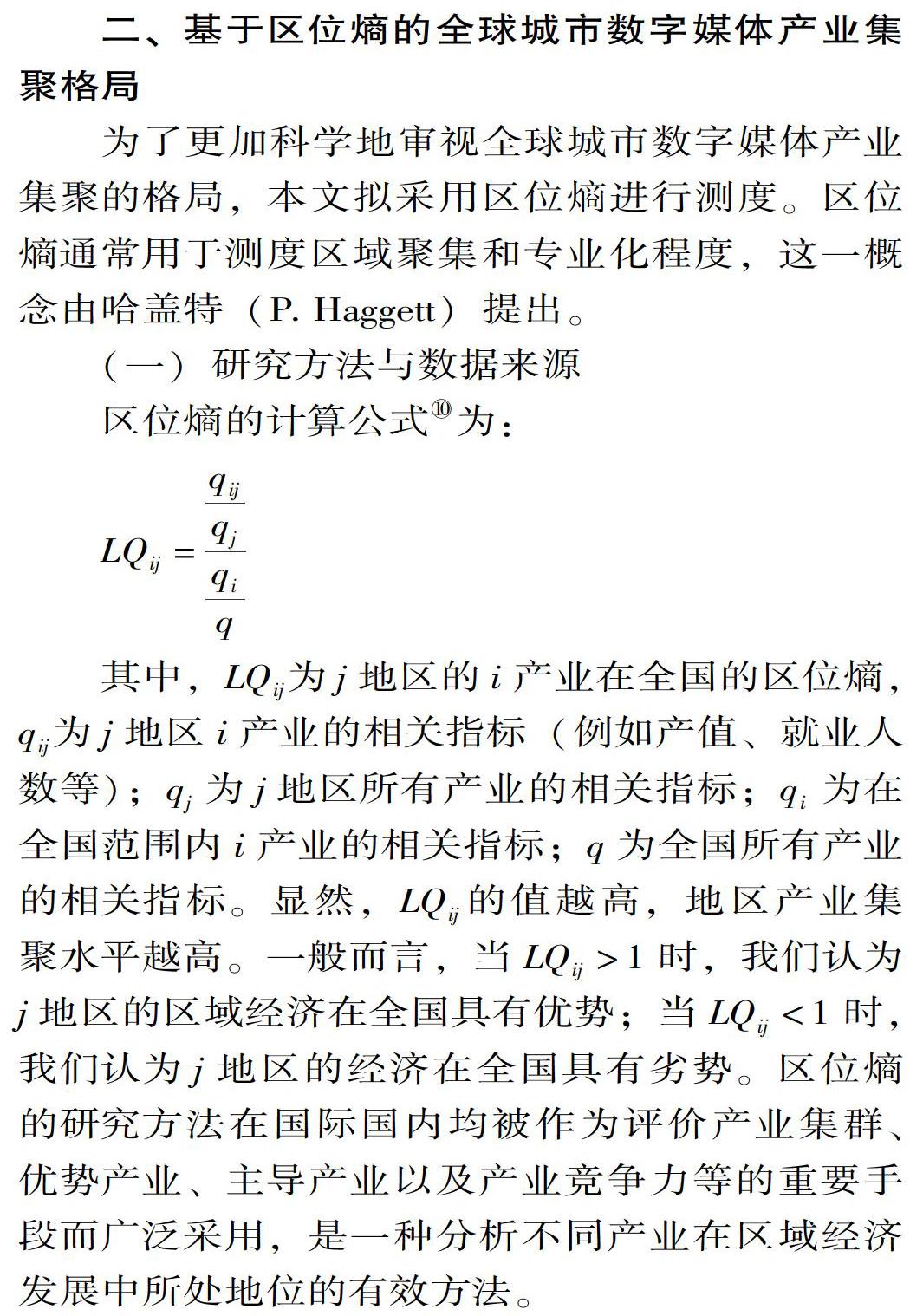

区位熵的计算公式⑩为:

LQij=qijqjqiq

其中,LQij为j地区的i产业在全国的区位熵,qij为j地区i产业的相关指标(例如产值、就业人数等),qj为j地区所有产业的相关指标;qi为在全国范围内i产业的相关指标,q为全国所有产业的相关指标。显然,LQij的值越高,地区产业集聚水平越高。一般而言,当LQij>1时,我们认为j地区的区域经济在全国具有优势,当LQij<1时,我们认为j地区的经济在全国具有劣势。区位熵的研究方法在国际国内均被作为评价产业集群、优势产业、主导产业以及产业竞争力等的重要手段而广泛采用,是一种分析不同产业在区域经济发展中所处地位的有效方法。

根据全球数字媒体产业集聚数量,区位熵的计算公式为:全球数字媒体产业集聚数量区位熵=(某城市或地区数字媒体产业公司数量/该城市或地区所有公司数量)/(全球数字媒体产业公司数量/全球所有公司数量),全球数字媒体产业公司营收总额区位熵的计算公式为:全球数字媒体产业公司营业收入区位熵=(某城市或地区数字媒体产业公司营业收入/该城市或地区所有公司共计营业收入)/(全球数字媒体产业公司营业收入数量/全球所有公司共计营业收入)。本文接下来通过分析全球数字媒体产业集聚与空间分布格局,将得出基于数据处理与计算的分析结果。具体方法:一是遴选全球城市数字媒体产业公司数量与全球数字媒体产业营收总额指标,二是选取有代表性的全球范围内前20座城市,通过区位熵计算结果,将两组结果的数据排名,然后根据区位熵值的等级进行分析。

需要强调的是,本文实证研究所采用的数字媒体产业范畴主要基于“北美行业分类NAICS”中的“519130行业”,即互联网出版和广播及网络搜索门户数据(Internet Publishing and Broadcasting and Web Search Portals),該行业主要包括以下业务范围:(1)专门在互联网上发布或广播内容,(2)运营网站,使用搜索引擎,以一种易于搜索的格式生成和维护广泛的互联网地址和内容数据库(称为Web搜索门户)。研究数据主要来自美国标准普尔全球上市公司数据库、上市公司年报和官方网站、雅虎财经及谷歌财经等,本文从中搜集、整理并筛选了2008-2017年全球数字创意产业上市公司经过审计的公开财报数据(数据检索截至2018年12月)。

(二)全球数字媒体产业集聚的城市格局

全球数字媒体产业集聚通常需要基于城市群的圈域经济一体化、文化市场一体化、交通网络一体化优势。在“互联网+”时代,因为互联网经济红利与政策红利的叠加,数字媒体产业在城市群内部形成了最佳的集聚生态。从区位熵的计算结果看,不论是公司数量还是营收总额,全球城市的数字媒体产业发展均呈缓慢上升态势。其中,美国城市数字媒体产业发展占据世界领先地位,欧洲、澳洲城市不甘示弱紧追其后,数字媒体产业链的搭建正在趋于成熟,亚洲城市表现也较为突出,其中北京、上海、中国香港等近10年来数字媒体产业上市公司的区位熵值持续走高,产业聚集与专业化程度逐步提升,带动了数字媒体产业的整体发展,与之相比,东京、首尔在缓慢的增速下已进入资源饱和境地。分析全球数字媒体产业集聚的城市格局大致具有以下特征:

1.全球数字媒体产业集聚于资源禀赋的国际性大城市

在科技勃兴的牵引下,以数字媒体技术为特色的数字媒体产业在全球迅速崛起,占全球各类产业中的企业数量及营收比重逐年增加,不但丰富了现代文化生产体系也推动了新兴文化业态的快速发展。通过对数据结果(图1)的分析发现,全球城市数字媒体产业在2008-2017年呈前期平稳上升、后期略微下滑态势。其中,2008-2015年上升趋势明显,8年间全球城市数字媒体产业公司数量从560家增长至847家,增长51.3%。总体上,全球绝大多数城市拥有数字媒体产业上市公司的数量均在10家以内,一些特大城市如纽约、北京等拥有数字媒体产业上市公司的数量约为30家左右。而对美国与亚洲的比较发现,美国城市的大型数字媒体企业的专业化、集聚性程度高,运行机制完善,亚洲城市数字媒体产业的上市公司在数量上处于优势地位,但产业发展规模相对较小,产业链较为松散,短时间内尚无法打破美国数字媒体产业在全球的垄断地位。

依托快速发展的数字媒体产业,日本成为继美国之后的世界第二大文化内容强国,其世界一流的竞争力主要表现在游戏、动画、卡通、漫画等领域。从数据看,东京在数字媒体产业方面具有良好的发展基础与行业优势,2008年已拥有59家数字媒体产业上市公司,发展势头较其他城市更为强劲,2015年上市公司数量达到94家后开始进入平稳发展阶段,但依然稳居全球数字媒体产业公司数量的榜首位置,占同年全球数字媒体产业上市公司总量比重的11.84%。总体上,东京2008-2017年数字媒体产业上市公司数量增幅约50%,是顺应全球数字媒体产业发展趋势的。究其原因,这与东京长期以来在财政、审批等方面所实施的放宽管制政策、利用城市文化与环境吸引全球创新资源战略,以及文化企业沿袭崇拜新技术与研发的基因息息相关。值得注意的是,作为2008年公司数量“三巨头”之一的纽约,其后几年数字媒体产业公司数量便一直处于衰减状态,2008-2015年数字媒体产业公司数量平均为34家,2016年之后进入缓慢发展期,目前在全球数字媒体产业公司数量排名中已跌至第六位,居于首尔之后,这与进入互联网时代纽约的主导产业选择、定位以及受传统优势产业辐射影响大有关。2008年位列第三的首尔尽管基本处于缓慢上升态势,但仍不敌后起之秀,北京、伦敦、华沙已迎头赶上,分别跃居2017年数字媒体产业上市公司数量前五行列。从全球数字媒体产业上市公司数量10年演化态势看,2008-2015年是数字媒体产业发展的高潮期,伴随着科技进步,大众文化消费逐渐习惯了数字化、网络化,加之居民消费水平提升,数字媒体产业迎来新的发展高峰期。不过客观冷静地分析,全球性的数字媒体产业的集体爆发必将慢慢褪去高潮与狂热,转而进入稳步发展状态。

2.欧洲与澳洲的城市数字媒体产业集聚度高

数字媒体产业的原始集聚很大程度上起源于产业链相关企业之间形成的非正式协作网络,并在竞合关系形成的过程中不断地吸引更多关联企业融入,从而强化地理集群的衍生机制,进一步吸引了更多优质的交通资源、智力资源、金融资源、制度资源等的匹配。分析全球数字媒体产业上市公司数量的区位熵值发现,区位熵值越高,说明某一城市的数字媒体产业越密集,集聚程度越高。而数据显示(见表1),亚欧两大洲的大城市及特大城市均表现出较强的集聚度,全球数字媒体产业在度过产业爆发的阶段后已逐渐趋于成熟,并迎来创新型的产业变革期。比如波兰首都、历史名城华沙,在工业与贸易上表现突出,是全国最大的科学文化中心与交通枢纽,也是中欧诸国贸易的通商要道,传统文化沿革与现代科技的交流碰撞给华沙带来新的发展机遇,近些年其数字媒体产业发展迅猛,在经历了2011-2016年的平稳期后上市公司的聚集程度在2017年达到5.91。相比之下,韩国南城近10年上市公司的区位熵值持续走低,数字媒体产业公司的聚集程度不断下滑,但2017年仍然处于5.41的高位,而首尔虽然处于平稳发展状态,但集聚度却并不高(1.74/2017)。与韩国相比,2008-2017年,日本东京数字媒体产业上市公司的区位熵值介于2-4之间,总体呈现稳步增长态势,说明东京拥有深厚的数字媒体产业发展基础。此外,墨尔本与悉尼也表现不俗,其在数字媒体产业上的突出成绩显然离不开澳大利亚政府的大力支持,尤其在澳大利亚文化部委员会颁布《打造创意、创新的经济》之后,文化创意产业成为澳大利亚增长速度最快的产业。一方面,澳大利亚政府积极引导文创资金流动,鼓励与协调民间机构参与,扶持与推进创意产业发展,为澳大利亚数字媒体产业保驾护航,另一方面,也得益于澳大利亚重视科技与创意,重视知识产权保护,从而为数字媒体产业带来更大发展空间。

3.中国深圳在全球数字媒体产业营收区位熵值中居首位

全球各城市的数字媒体产业营收总额区位熵值虽然存在较大差异,但是与公司数量区位熵值不同的是,营收总额区位熵值大体与全球城市数字媒体产业营收总额呈正相关。分析全球数字媒体产业营收额区位熵值20强城市的数据(表2)发现,深圳在全球20强城市中位居首位,2017年的区位熵值高达6.26。究其原因:一方面,深圳被国家赋予推进粤港澳大湾区和推进“一带一路”建设以及中国特色社会主义先行示范区建设的多重战略机遇,在《粤港澳大湾区发展规划纲要》中,深圳提出要“加快建成现代化国际化城市,努力成为具有世界影响力的创新创意之都”。事实上,自2004年起文化产业已成为深圳四大支柱产业之一,2018年文化创意产业被列入深圳七大战略性新兴产业,由此开启快速发展之路。另一方面,深圳作为中国首个“设计之都”,通过“设计+科技”“设计+品牌”“设计+金融”“设计+时尚”等多领域创新,不断地引领产业向着产业链高端攀升,促进了由“深圳制造”向“深圳创造”的飞跃。在这一时代背景下,深圳借助国内外诸多优势为自己开辟了数字媒体产业链的整合与运行新路径,依靠强大的战略机遇与自身的变革创新能力带动了国内一系列富有生命力的数媒企业的崛起。根据最新数据,2018年深圳文化创意产业实现增加值2621.77億元,占GDP的比重超过10%,占比高出全国5.8%。从深圳最新定位看,根据2019年7月中共中央、国务院发布的《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,未来深圳将高举新时代改革开放旗帜,建设中国特色社会主义先行示范区,率先建成体现高质量发展要求的现代化经济体。而数字媒体产业是现代化经济体系的重要构成与发展方向,在政策红利与深圳加快建设5G、人工智能、网络空间等科技创新的协同下,深圳将会迎来全新的发展格局。鉴于此,深圳在未来的发展中应积极实施数字媒体产业集群战略,通过创新技术、产业融合和制度创新,发展由中国特色社会主义文化主导的“数字媒体产业长廊”,形成植根深圳、联动湾区的新数字媒体产业集群品牌。

此外,东京、首尔等日韩城市在产业聚集上尽管占据一定的优势,但是数字媒体业的营收总额区位熵值近10年均处于0-1之间,呈波动式发展态势,说明其数字媒体产业的产值在全球城市中的优势并不明显。实际上,营收总额区位熵值的大小可反映某一城市在全球数字媒体产值上的营收优劣,从而可体现某一城市数字媒体产业集聚度的高低,也一定程度上反映了专业化程度的高低以及城市运行机制的完善与否。除了深圳优势突出,中国香港也较为亮眼,而上海数字媒体产业集聚度不断提升已开始赶超北京,2015年北京的区位熵值为1.23,超过上海的0.94,但其后上海发展更为迅猛,2017年区位熵值达1.97,正在逐步建构数字媒体产业的竞争优势。

三、全球城市群视角下数字媒体产业集聚演化机理

基于区位熵审视全球不同城市数字媒体产业可以研判城市个体的全球地位,而基于集聚视角研判城市群数字媒体产业的演变则为把脉全球城市增加了一个新视角,并有助于挖掘其特有的由资源禀赋主导的演化机理。“城市群”理论由牛津大学的法国地理学家戈特曼(Jean Gottmann)提出,并于1961年出版的《都市群:美国城市化的东北部海岸》中首次提出了“都市群”概念,都市群也称为城市群、都市带等,因为城市的聚集使企业不断地靠拢与整合,从而推动了产业集群的出现。现有国外五大城市群分别是美国东北部大西洋沿岸城市群、北美五大湖城市群、日本太平洋沿岸城市群、欧洲西北部城市群、英国以伦敦为核心的城市群。我国在世界上比较有影响力的城市群包括以上海、南京、杭州、合肥为中心的长三角城市群,以广州、佛山、东莞、香港为中心的珠三角城市群和以北京、沈阳、天津为中心的环渤海城市群。城市群加速了创意流通、科技融合与商业模式的创新,在一定程度上形成了更加完整的产业链,从而带动数字媒体产业朝着专业化与高集聚度发展。实际上,高度依赖技术创新的数字媒体产业的发展是动态演变的,创新资源生态式集聚造就了数字媒体产业的高度集群化,而高度集群下的新兴数字媒体产业亟须形成可持续创新的产业模式,这意味着地理空间上的创新资源集聚,模式与内容上的科技文化高效耦合,以及新经济定位下形成的全新治理范式,成为数字媒体产业集群演化的内在机理。

(一)基于创新资源的生态式集聚机理

城市群集聚为数字媒体产业的聚集和交互提供了条件。迈克尔·波特提出的产业集群理论所指的便是某特定领域中,一群在地理上邻近、有交互关联性的企业与相关法人机构之间形成的彼此共通与互补的现象。数字媒体产业在不同城市群的高度集聚状况与发展态势反映了媒体的创新资源禀赋特色。分析全球数字媒体产业营收额数据发现,2008-2017年全球营收额处于持续上升状态,10年间的增长率接近140%,其中美国的城市占据了绝大部分营收份额,达到行业垄断地位,2017年美国旧金山湾区城市群所属的三大城市,即山景城(Mountain View)、阿蒙克(Armonk)与门洛帕克(Menlo Park)位列全球城市营收榜前三,其数字媒体产业营收规模占全球的42%以上。分析原因,数字媒体产业在运作过程中离不开高科技的支撑与创新、创意人才的培养。美国西海岸城市群是20世纪后期发展起来的特大城市群,以科技、娱乐、旅游等产业为特色,包括的主要城市有旧金山、奥克兰、圣何塞、拉斯维加斯,洛杉矶、长滩、圣迭戈等,其中旧金山湾区城市群在数字媒体产业中的优势特别突出,显然这主要得益于长期积累的资源禀赋——山景城(Mountain View)是硅谷的核心城市,位于旧金山湾区西南部,全球财富1000强公司包括Google、赛门铁克(Symantec)和Intuit公司的总部均位于此,另外Mozilla基金会/Mozilla公司、微软的MSN、Hotmail、Xbox、MSNTV部门以及SGI等许多著名机构均位于该市,门洛帕克(Menlo Park)是Facebook总部所在地,圣荷西(San Jose)东南郊的圣克拉拉谷地则有“硅谷”之称。正是发达的新经济业态为数字媒体产业提供了良好的科技基础。

数字媒体產业的地理集聚现象在美国的东北部大西洋沿岸城市群也较为突出,且在空间分布上已形成高度集中、在媒体产业链上则呈现互补发展的竞合格局。美国东北部大西洋沿岸城市群起始于制造业,以波士顿、纽约、费城、华盛顿等大城市为核心,其制造业产值占全美70%,城市化水平达90%以上,是世界上最大的金融中心,与此同时,依托强大的经济优势,以及强势的技术、文化、政策等各种软件条件,形成了完整、成熟的数字媒体产业链,同时美国数字媒体产业中的资本投入与产出、高素质人才集聚以及科技创新均居于世界榜首,营收总额也远超其他国家的城市,公司数量虽然不多,但均值高,而且绝大多数为垄断性龙头企业,这明显得益于美国拥有半数以上全球“文化巨无霸企业”,并控制了全球75%以上的电视节目的生产和制作。当然,资源禀赋、产业特色和时代发展是否匹配也影响数字媒体产业的发展趋势,虽然美国东北部大西洋沿岸城市群的经济实力雄厚,但是从2008年开始纽约的数字媒体产业公司数量却持续下降,已从2008年的33家减少到如今的17家,营业收入也急速下滑,这反映出纽约所具有的强势资源与互联网时代的数字媒体产业所亟须的互联网基因资源有偏差。总体上,全球核心城市群数字媒体产业的强大离不开雄厚的经济实力基础、领跑全球科技的能力以及人才资源的聚集,特别是数字媒体产业发展所依托的城市群通常需要城市发展较为成熟、商业模式趋于稳定,只有在二者的协同作用下,数字媒体产业才能构建起产业化、专业化发展模式,并获得持续的垄断能力,从而引领全球数字媒体产业的发展。

(二)基于科技与文化深度耦合的集聚机理

为了在日益白热化的竞争中获得最优的生态位,数媒企业必须具备科技创新能力,不断通过并购、重组等资本运作方式获取最新科技创新资源,并通过与优势文化因子的深度融合,主导城市更新与产业创新的方向。最近几十年,亚洲新兴城市群在数字媒体产业领域异军突起,特别是日韩两国的城市群孕育了大量数字媒体龙头企业。自1980年代以来,随着日本经济的发展,人口、政治、经济、社会职能等开始向东京集中,东京城市群已形成交通便利、区位互动紧密、产业联动性强、创新力突出与商业一体化发展的“东京圈”。根据世界知识产权组织(WIPO)发布的全球创新指数报告(GII),在2018年“最佳科技集群”排名中,日本的东京-横滨地区超越纽约与伦敦,凭借全球第一的PCT专利与科学出版物数量位居世界科技集群的首位——东京深谙最新科技与文化融合的重要性,立足建设智能城市,积极实施国家“社会5.0”(原名超智慧社会)计划,通过致力于营造开放、包容与协同的创新生态,客观上助推了数字媒体产业的崛起。此外,日本文化中由于具有浓厚的动漫情节,在良好的科技创新氛围加持下,动漫文化基因与新兴互联网经济的联姻成功地塑造了东京城市群数字媒体产业的新图景——东京的动漫文化与新媒体产业高度联动,从动画到IP的发掘、再到游戏新媒体化,形成一条完整的产业链,而在运作过程中,先通过“圈子”文化(二次元文化)扩大受众群,运用特定语言、文化、审美形成独特的“系统符号”,再利用共同的“圈子”文化打破年龄、国界等藩篱,从而形成全新的文化话语方式,迅速占据了国际市场,与此同时,东京政府高度重视游戏业,将其定位为创造具有国际竞争力的媒体内容的主要来源,不断优化制度环境,使创新公司能够专注技能和专长,并同时加强对海外知识产权的保护,为东京数字媒体产业的发展提供了保障。

自带互联网基因的数字媒体产业,基于开放、互联的网络独特性形成了新技术主导的更新范式,正在重塑传统媒体产业的产业链条与生存模式,已释放出加乘赋值的潜力。根据北上广深四大城市所依托的新兴城市群的情况,国内形成了京津冀、长三角与珠三角等三大城市群在领跑中国数字媒体产业的发展格局。不论是公司数量还是营收总额,北上广深在全球城市数字创意产业中都占有一席之地,其中以北京为中心的京津冀城市群作为经济文化重镇,为数字媒体产业的发展提供了良好的科技、文化基础,以上海为中心的长江三角洲城市群,在人才集聚、产业环境、经济基础等方面拥有较强优势,为数字媒体产业集聚发展提供了保障,以深圳、香港、广州为中心的珠江三角洲城市群是中国三大城市群中经济最有活力、数字媒体产业高度聚集的城市群。数据分析显示(表3),香港虽在公司数量上略有减少,但营收额增长迅速,2016-2017年同比增长72%,2017年香港数字媒体产业的营业收入总值超越北京,仅次于美国的山景城、阿蒙克、门洛帕克,而同年数字媒体产业营收总额仅次于北京的深圳,近10年呈持续上升趋势,已从2008年的10.28亿美元增长至2017年的294.66亿美元,广州作为珠三角城市群的重要一员,虽不及香港与深圳,但其增速是最快的。总之,在移动互联网和大数据、人工智能等新技术的牵引下,数字媒体产业跨界融合发展的趋势越来越明显,由此推动数字媒体产业的新业态、新方式层出不穷,其中新内容与新技术联姻已成为数字媒体产业集聚发展的主线。

(三)基于新经济定位与治理范式协同驱动的聚集机理

数字媒体产业在发展过程中依靠数字科技与创新意识,以及文化赋能与传播形态的变革而不断演进。实践中,数字媒体产业竞争力的形成显然不是一日之功,而是在长期的文化国际影响力建构中逐步积淀而成的,其形成需要历史文化因素、价值观念、制度环境、创新环境等特定的文化生态。从世界范围看,随着美国文化在全球影响力的不断提升,美国数字媒体产业占据了全球数字文化输出的高地,这与美国作为互联网经济的缘起国与长期实施互联网强国战略息息相关——数字媒体产业是美国互联网经济中的主导产业,且具有天然的跨界性与扩散效应,对相关衍生产业也会释放明显的旁侧效应,从而带动周边产业的跨界发展。与此同时,数字媒体产业基于技术与文化的双重属性会发挥前瞻效应,既促进新媒体形态的层出不穷,也带来城市群治理结构的调整与更新。美国是立足国家层面将数字媒体产业相关领域作为新经济进行战略定位的典范,近年陆续实施了一系列政策法规,包括《信息技术管理改革法》(1996)《联邦云计算发展战略》(2009)《大数据与隐私:技术视角》(2014)《美国创新战略》(2015)《联邦大数据研发战略计划》(2016)《美国国家人工智能研究与发展战略规划》(2019)等。由此可见,发达的互联网经济基础、完善的制度体系、深厚的传媒人文优势、高端人才资源的集聚与全球领先技术的协同,是助推城市群数字媒体产业竞争力形成的重要条件,而数字媒体产业的集聚扩散效应在更大地理空间范围的拓展则使得城市群数字媒体产业逐步构建起独一无二的竞争力。

与美国以市场治理为主导的自由化城市群相比,日本的城市群多受到政府的宏观调控,且受制于国土面积狭窄的制约,在发展过程中大多采取集约式发展和圈域经济的区域圈模式,形成了集中型的城市群空间布局。随着经济发展与文化产业相互补充,日本的数字媒体产业已逐渐形成规模,上市公司数量剧增,在全球城市中遥遥领先,但企业之间的聚集密度、黏性仍亟待进一步提高。与东京相同,首尔的数字媒体产业上市公司数量与营收总额不成正比,区位熵值小于东京,产业聚集與竞争能力较弱。即便如此,亚洲城市在数字媒体产业方面仍为全球城市提供了大量可借鉴的经验,特别是通过科学的城市治理绩效与新经济发展战略定位,孕育出一大批优秀的数字媒体产业上市公司,且在一定程度上提供了创新型思维模式与产业实践新模式,成为数字媒体产业发展中的一种新的聚集范式。

四、中国城市在全球数字媒体产业集聚格局中的定位与新路径

改革开放以来,中国在全球的政治经济地位不断提升,科技能力持续增强,“中国创造”逐渐形成风潮,而互联网经济的强势崛起与中国文化产业协同创新更是助推了数字媒体产业的蓬勃发展。香港、北京、深圳、上海、广州等城市的数字媒体产业营收规模在全球占比不断提升,与数字媒体产业上市公司数量独占鳌头的日本东京相比,在营业收入指标维度的差距不大,而且随着国家对北上广深文化产业的大力扶持,中国数字媒体产业在未来的影响力将不容小觑。但从全球视角看,只有特大城市“北上广深”榜上有名尚很难达到全球领跑的水平,较短时间内也很难获得全球性的突破性超越。尽管改革开放带来时代发展机遇以及开放性商业思维,加之“互联网”20余年的积累为数字媒体产业集聚酝酿了潜力,但是在发展过程中也存在商业模式固化、发展不平衡、聚集规模小等问题,一定程度上将中国数字媒体产业发展推入了暂时的瓶颈期。基于此,探索和确立适合现阶段中国城市数字媒体产业发展集聚的战略路径具有重大现实意义和深远历史意义。

(一)强化北上广深辐射效应,协同布局

数字媒体产业集群具有典型的地理二元性,越是资源禀赋突出的一线城市,在互联网优势资源集聚的叠加基础上,数字媒体企业间的协同效应越强。中国城市数字媒体产业虽未像日本东京拥有庞大的公司数量,也不如美国旧金山城市群在营收利润上遥遥领先,但发展势头迅猛。北京、上海、深圳、广州作为数字媒体产业大量孕育的温床,在“互联网+”和8.5亿庞大网民规模红利的加持下拥有广阔的发展空间。新经济时代数字媒体产业发展所依赖的网络文化、科技型与创造型人才支撑、特别是由高素质人才带来的创造性活动与创新性技术已成为未来中国数字媒体产业发展的保障。下一步,必须加快建立中国的文化智力资源集聚高地,重视培育综合性、专业型数字媒体人才,加快培养深谙主流价值与大数据、AI、区块链等新兴科技的综合性媒体人才。中国具有悠久的文化历史,创作素材丰富,亟须创意阶层对文化内容进行深度挖掘,并发挥中国作为移动互联网大国的传播优势,同时,要加快吸引国内外高端创意创新人才的集聚。网络时代打破了传统的时空局限,也提供了汇聚全球优秀传播人才的契机,应加快优化现有人才制度设计,打破区域藩篱,鼓励优秀人才柔性流动,打造一个引进来、留得住的数字媒体人才生态。另一方面,强化政府的顶层设计,从战略层面推动北上广深在数字媒体产业发展过程中高效协同与联动,发挥长三角、珠三角等主要城市群数字媒体产业的辐射效应,带动周边相邻城市协同发展,不断拓展数字媒体龙头企业的辐射区域,提升示范效应的功能,带动全国数字媒体产业协同创新、跃迁升级。

(二)依靠科技研发力量整合数字媒体产业链,提升智媒体能级

当前,政府对数字媒体产业扶持的相关政策支持力度较强,但是关键技术创新研发投入不足。数字媒体产业集群是产业链和技术链并行的集群,需要高新技术产业以及相关技术产业的参与,外加创意、创新资源的加持。政府应加速推动最新科技与核心创意的深度融合,打造文化内涵突出的数字媒体产业。数字媒体产业需要创意的交流与迸发,特别是发挥城市厚重文化资源的优势,讲好城市故事、中国故事,通过产业集群的构建强化数媒企业之间的良性互动、多方协作以及上下游的协同。另一方面,应以科技为主线,真正构建一条完整的数字媒体产业链,搭建促进数字媒体企业对内自我创新和自我演化、对外协同竞合发展的创新生态圈。中国数字媒体企业除了少许巨头,大多在规模上持平,互动强度不足,产业链较为松散,不论是平行企业还是上下游企业之间的聚集黏度均不强,缺乏作为领头雁带动众多小企业互动的龙头数字媒体企业。鉴于此,亟须利用好我国在移动互联网基础上搭建的巨大数字媒体应用市场这一独特优势,形成合理的产业链分工模式,利用新技术、新平台畅通发行渠道,实现与数字媒体产业各环节的有机配合,此外,应基于大数据加快区块链与人工智能等最新技术的应用,加速更新现有商业模式,不断整合、延长数字媒体产业链。特别是一线城市应积极发展智媒体,联合区块链技术将数字媒体内容原创环节置于产业链的中心,打造公平分享版权价值的新平台,鼓励数字文化可持续创新,利用区块链去中心、不可篡改与可追溯的优势实现数字版权在登记、转让、拆分等场景的运用,通过基于既定算法的智能合约提高数字媒体版权的交易效率,不断提高智媒体产业发展的水平与能级。

(三)挖掘自身特色,形成数字媒体产业“东西互建”新模式

数字媒体产业就传播能力与受众体系而言绝不仅是封闭于一国、一城的内部产业,其媒介性质使数字媒体产业拥有一种跨国界的渗透能力。美国数字媒体产业的垄断地位实际上是一种文化输出的表现,而这种强力的文化输出正是基于雄厚的经济实力、媒体产业全球传播力与全球性的强势文化产业。与之相比,中国的传统文化乃是一座神秘的、宏大的原始宝藏,中国文化的内涵与渊源是国民的精神蕴藉,也是国家文化自信的脊梁。习近平总书记提到,中国人民是具有伟大创造精神的人民。今天,中国人民的创造精神正在前所未有地迸发,文化的创造与技术的革新在信息时代通过新媒介实现了融合与重塑,并通过商业模式产出经济效益与文化辐射力。毫无疑问,中国数字媒体产业未来发展需要肩负文化输出和主流价值观的国际传播重任,通过构建国际话语融通体系讲好“中国故事”,这不仅是中国给全球文化贡献力量的一种全新思维方式,更是文化自信的一种表现,需要推动“文化+”战略在更高维度上融合新媒体要素,重视数字媒体内容策划,在数字媒体产品生产与研发、设计中积极融入文化元素,将文化的精神属性和附加价值注入数字媒体技术和产品中,提升数字媒体产业的文化标准。同时,在新技术、新业态层出不穷的新经济时代,由单一的数字媒体企业独立完成顶级产品和技术的研发日益困难,数字媒体产业跨国界、跨区域协同创新与共赢将是大势所趋。鉴于此,应积极以优质文化为内核,以新技术为载体,以数字媒体为介质,加强国际合作,加速更新中国特色数字媒体产业的创新模式,为全球数字媒体产业贡献中国特色,在“东西互建”发展新模式下实现“东西共赢”。

① Hanson R,“US Cities in Transformation:Urban Policy in Advanced Economy,”Futures June,no.3,1985,pp.232-242.

② Mele V,“Cultural Industries”,The Wiley‐Blackwell Encyclopedia of Social Theory,Nov.12,2017,https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0614.

③ ZhaoP,“Building Knowledge City in Transformation Era:Knowledgebased Urban Development in Beijing in the Context of Globalisation and Decentralisation,”Asia Pacific Viewpoint,no.1,2010,pp.73-90.

④ 常琳颖:《浅析数字媒体在文化创意产业中的应用与研究》,《新闻研究导刊》2018年第4期。

⑤ 冯俏俏、黄文卿、贾亦男:《数字媒体艺术与文化创意产业发展的关系研究》,《艺术研究》2012年第2期。

⑥ Delfanti A,Arvidsson A,“Media and Digital Technologies,”Introduction to Digital Media,no.11,2018,pp.1-19.

⑦ Shanken E A,“Contemporary Art and New Media:Digital Divide or Hybrid Discourse?”A Companion to Digital Art,no.3,2016,pp.461-481.

⑧ 解学芳、臧志彭:《人工智能在文化创意产业的科技创新能力》,《社会科学研究》2019年第1期。

⑨ 臧志彭:《数字創意产业全球价值链:世界格局审视与中国重构策略》,《中国科技论坛》2018年第7期。

⑩ 郭凯、邹嫱、李帅晓:《新型城镇化背景下农村金融集聚与经济增长的关系——基于区位熵和省际面板数据的实证研究》,《大连海事大学学报》(社会科学版)2018年第5期。

臧志彭、谢铭炀:《世界四大湾区传媒产业集聚优势与演化趋势——基于2008-2017年全球上市公司的实证比较》,《南京社会科学》2019年第8期。

该行业的出版和广播机构不提供其出版或广播内容的传统(非互联网)版本,而是提供互联网独家文本、音频、视频等内容。称为Web搜索门户的机构通常提供额外的Internet服务,例如电子邮件,到其他Web站点的连接、拍卖、新闻和其他有限的内容,作为服务Internet用户的基础。

陈文华:《探索深圳文化产业竞争优势提升路径》,《深圳特区报》2019年05月14,第B06版。

巫细波、赖长强:《基于POI大数据的城市群功能空间结构特征研究——以粤港澳大湾区为例》,《城市观察》2019年第3期。

Michael E Porter,The Competitive Advantage of Nations,The Free Press,1998,pp.148.

Yoshimatsu H,“The State and Industrial Evolution:The Development of the Game Industry in Japan and Korea,”Pacific Focus,no.1,2005,pp.135-178.

曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九、王志弘等译,北京:社会科学出版社,2011年,第117页。

解学芳、臧志彭:《“互联网+”时代文化产业上市公司空间分布与集群机理研究》,《东南学术》2018年第2期。

肖永亮:《数字媒体在创意产业发展中的地位》,《现代传播》2005年第5期。

陈伟军:《人类命运共同体构建与中国价值观的国际传播》,《新闻界》2019年第3期。

(责任编辑:张 琦)