团队创造力的内涵及其测量

2020-04-10李慧慧

张 钢,李慧慧

(浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058)

一、 引 言

在风起云涌、日新月异的现代社会,企业的成功只是暂时的,其所面临的变化则是永恒的。这一来自外部环境的挑战对企业的组织方式产生了深远的影响:传统科层制度下稳定的职能部门开始逐渐为针对特定任务或项目临时组建的知识型团队所取代。在团队内部,层级间通用的纵向的命令与服从不再适用,取而代之的是横向的交流和沟通,团队成员相互之间保持平等的地位[1]。从根本上而言,这种结构设计是为了实现“整体大于局部之和”的增益效果,促进团队开展旨在克服不确定性的知识探索和知识创造,产生高水平的团队创造力[2]。

自21世纪伊始,团队创造力开始进入研究者的视野。到目前为止,它已经成为团队层次研究中最为核心和热门的话题之一。近年来,研究者在探讨团队创造力的影响因素时,将主要关注点放在了团队层面。在团队层面,团队创造力的影响因素可被简单区分为两类:团队构成和团队过程。在团队构成方面,近来得到特别关注的因素包括团队多样性、团队经验或经历和团队的社会资本[3-5]。在团队过程方面,团队领导、团队认知结构、知识共享等依然是研究者们的关注重点[6-8]。最后,在少数研究中,研究者们探讨了团队创造力的结果,具体包括团队绩效、团队创新、项目绩效、组织创新、组织绩效等[5,9-12]。

但是,与此同时,关于团队创造力的影响因素的实证研究,也产生了越来越多不一致的结论[13-14]。面对这一情况,研究者们往往倾向于细化影响因素本身或探讨权变因素的作用,而在很大程度上忽视了不一致的来源很可能是不同的研究者对团队创造力进行了不同的界定和测量,而且在很多时候,他们所援引的定义甚至不能和测量工具相匹配。这一做法使得不同研究的结论失去了相互比较的基础,更降低了研究的内外部效度。

在已有的关于团队创造力的文献综述中,上述问题并未得到研究者的充分关注。首先,在概念界定上,已有文献综述或沿用具有歧义的定义[14],或采用片面的定义[13],或试图通过整合多个创造力要素得到不具备实证可行性的综合型定义[15-16]。不同实证研究援引不同定义的问题,至今尚未引起足够的重视。其次,已有文献综述极少讨论团队创造力的测量问题。即便提到了团队创造力的不同维度和测量,研究者们也没有对它们进行明确的区分,更没有尝试将不同的测量工具与相应的研究视角匹配起来[13,16]。因此,梳理团队创造力内涵和测量中的问题并予以克服,对相关研究的有效开展已经刻不容缓。

二、 团队创造力内涵界定的回顾

从概念内涵来看,目前的团队创造力并不是一个一元化的构念[17]。在现有的相关研究中,对团队创造力的概念化至少存在两种视角,即过程视角和产出视角。过程视角下的团队创造力是团队为应对非常规任务而开展的一系列活动,它们构成了团队的创造性过程[17]。例如,Rosing等[11]认为,团队创造力是团队对于想法的产生、评估和选择过程;张琳琳等[18]指出,团队创造力“代表了创新的想法、产品、服务或程序在团队层面的产生过程”;韵江等[9]这样陈述:“团队创造力依靠创意和灵感,是生产创意的过程”;Carmeli和Paulus[19]将团队创造力概念化为团队成员共同参与新想法的发展,以及新的解决方案的发现和搜索的过程;Santos等[12]则将团队创造力视作为更好地实现组织目标而提出新想法以改变产品、服务和流程的过程。尽管研究者们在用词上有所差异,但在过程视角下,团队创造力被一致地解读为与有价值的创意的产生相关的一系列过程,包括想法产生、想法评估、想法筛选等不同阶段。

另一方面,产出视角下的团队创造力则重点关注团队工作成果的新颖性和有用性[17]。例如,Hoever等[20]认为,团队创造力是最终产品的新颖性和有用性;Homan等[21]指出,团队创造力是产品、流程和服务相关的想法的新颖性和有用性;Baer等[22]更为明确地表示,团队创造力是既新颖又可能有用的想法;王磊[23]也有类似的提法:“如将创造力视为一种结果,创造力可以是指个体、群体或者组织层面生产的新颖且实用的产品或者服务。”因此,在产出视角下,团队创造力被视作兼具新颖性和有用性的团队工作成果。

很显然,在概念内涵上,过程视角和产出视角下的团队创造力存在很大的区别。已有研究也表明,两者之间可能只存在微弱的联系[17]。严格来说,从定义出发,过程视角下的团队创造力关注行为,即团队在创造性过程的不同阶段的行为表现,而不关心行为的结果;产出视角下的团队创造力则关注最终成果,即团队最后交付的产出的新颖性和有用性,而不关心其涉及的行为过程。由此,过程视角和产出视角下的团队创造力必然要求截然不同的测量工具:前者的测量需要捕捉团队行为,后者的测量则需要评价团队成果。但是,就目前的相关研究来看,在考虑测量相关的问题之前,首先需要厘清的应该是团队创造力的概念内涵。

尽管过程视角和产出视角看似泾渭分明,但真正能够做到对团队创造力进行明确界定的研究并不多,在现有的大多数研究中,团队创造力的内涵都是模糊的,以至于无论是从过程视角还是从产出视角出发的研究,都经常对团队创造力做相同的概念界定,即团队对于产品、服务、流程和程序相关的新颖和有用的想法的生产(production)[3,8,24-28]。然而,“生产”本身是一个含义不够明确的词语。根据《牛津高阶英汉双解词典》第七版的释义,它既可以表示“种植或制造(大批量)食物、商品或材料的过程”,也可以表示“生产的商品的数量”;换而言之,它既可以被解读为过程,也可以被解读为结果。因此,用“生产”来对需要在概念上区分过程视角和产出视角的团队创造力加以界定并不合适。而研究者们长期沿用这一定义的原因,则可以一直追溯到创造力研究的源起。

事实上,创造力研究伊始就已经开始区分不同的研究视角。Amabile[29]认为,创造力可被视为观察者(熟悉产品领域的个体)认为具有创造性的产品的质量,也可以被视为这些被认为具有创造性的产品的生产过程。这一阐述同时包含了过程视角和产出视角。随后,在1983年的研究中,Amabile指出,尽管很多早期的创造力定义主要关注过程,如格式塔、异态联想过程等,但或许关注产品,即任何可观察的产出或反应,才是最有用的。因此,针对任务的新颖的、适当的、有用的、正确的或有价值的产品或反应才是创造性的[30]。在此基础上,Amabile在1988年的一篇论文中明确提出了一个基于产品的创造力定义,即“创造力是个体或由共同工作的个体组成的小群体对于新颖和有用的想法的生产。[31]”到了1996年,这一定义又被进一步强化[32]。鉴于团队是一种特定类型的“由共同工作的个体组成的小群体”,团队创造力研究也就自然而然地沿用了上述被广泛接受的创造力定义。

尽管Amabile关于创造力的定义着眼于产出视角,但她在用词上的模糊和歧义是造成研究者们在团队创造力的内涵界定上混淆两种视角的根本原因,这又进一步带来了团队创造力测量中的诸多问题。

三、 团队创造力测量中的问题

团队创造力的测量主要见于两类研究:一是实验研究,二是问卷研究。在实验研究中,团队创造力的过程视角和产出视角得到了相对有效的区分。公认的过程视角下的测量指标包括想法数量(fluency)、想法在样本内的低频性(originality)、想法可被划分到的不同大类的数量(flexibility)、用于描述想法的平均字数(elaboration)等;而产出视角下的测量指标则包括第三方对于产出的新颖性(也被称作独创性、独特性)和有用性(也被称作适宜性、实用性、质量、意义)的评价等[17]。但是,在问卷研究中,团队创造力的内涵界定不清晰、测量工具与概念内涵不匹配的现象比较普遍。概括起来,目前关于团队创造力的问卷测量,至少存在三方面主要问题:第一,直接使用简单改造后的个体创造力测量工具;第二,团队创造力量表未经严格的开发程序;第三,混淆过程视角和产出视角下的测量工具。

(一) 直接使用简单改造后的个体创造力测量工具

鉴于团队创造力研究起步较晚,且Amabile[31]认为小群体(如团队)的创造力与个体创造力完全同构,因此,在团队创造力的许多相关研究中,个体创造力的测量工具被简单改造后直接用于测量团队创造力,而主要的修订和改造,则往往见于题项的数量、主语和遣词造句。例如,就颇受欢迎的Zhou和George[33]的“雇员创造力”量表(共13个题项)的使用情况来看,Sung和Choi[28]选择了其中的3个题项,并将题项的主语改为“我们团队”;Oedzes等[25]选择了其中的6个题项,并将题项的主语改为“你的团队”;Kim和Shin[34]将这一量表的部分题项与另一量表混用,并将题项的主语改为“我们的团队成员”;张鸿萍和赵惠[35]将这一量表与另一团队创新量表混用,并将题项的主语改为“该班组的成员”;Shin等[36]则选择了其中的6个题项,并将题项的主语改为“我的团队成员”。另一重要的个体创造力量表,即Farmer等[37]的雇员创造力量表(共4个题项),在被用于测量团队创造力时,也存在类似的现象:Luan等[38]将题项的主语改为“我们团队”,Jia等[39]将题项的主语改为“这群雇员”。

直接使用简单改造后的个体创造力测量工具,至少存在两方面问题:其一,当研究者使用相关量表的部分题项时,选择的逻辑往往是一个黑箱。这一现象在Zhou和George[33]的量表使用中最为突出。Zhou和George[33]没有为自己的量表区分维度,而是以这13个题项作为一个整体来刻画创造力;因此,如果研究者只使用部分题项,则只能捕捉到创造力的部分内涵,测量会存在构念效度上的问题。然而,从目前该量表的实际使用情况来看,几乎所有选择了部分题项的研究,都没有给出恰当的、令人信服的理由。其二,主语的改动可能带来研究中分析单元的混乱。例如,若将个体创造力量表题项的主语由“个体”简单地改为“团队成员”,负责评价的团队领导或团队主管应以什么为基准来做出评价呢?在评价诸如“我们的团队成员开发既新颖又有用的想法、方法或产品来执行团队任务”“我们的团队成员产生了创造性的想法来解决问题”等题项时,评价者应该以创造行为处于中游还是上游的成员作为评价对象?这种模糊性至少部分地降低了测量工具的构念效度,减小了团队创造力被有效捕捉的可能性。

(二) 团队创造力量表未经严格的开发程序

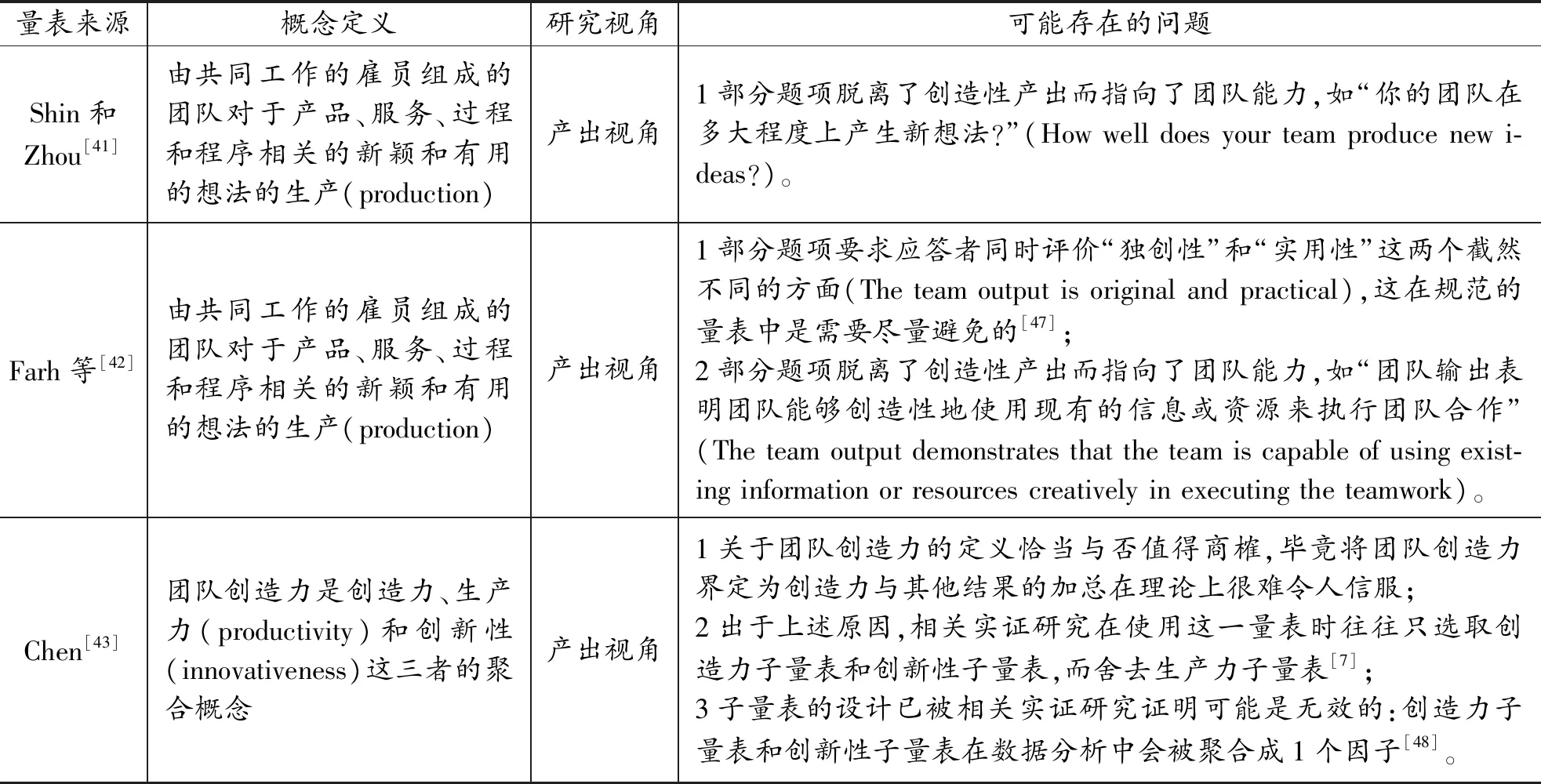

鉴于团队创造力越来越被认为是一个有别于个体创造力的独立构念[40],一些研究者开始尝试开发独立的团队创造力量表,以避免上述由于直接使用简单改造后的个体创造力测量工具所可能带来的问题。目前,在相关研究中得到广泛使用的独立的团队创造力量表,主要有三个:Shin和Zhou[41]的团队创造力量表,Farh等[42]的团队创造力量表,以及Chen[43]的团队创造力量表。但遗憾的是,这三个量表的出处文献均没有报告严格的开发程序,而且,这三个量表背后的概念内涵和所包含的题项的恰当性或许也值得商榷。

一般而言,要针对某一构念开发一个具备高水平信度和效度的量表,必须遵循包含探索性因子分析和验证性因子分析在内的两个阶段的开发程序[44]。只有这样,研究者所设计的题项才能被初步认为可以全面捕捉这一构念。有时候,由于测量情境的变化,一个已被确认为具备良好信度和效度的量表甚至需要经历二次开发。以交互记忆系统的量表开发为例,Lewis[45]在开发初始量表时,使用了三个不同样本对量表的有效性进行反复验证;张志学等[46]将之运用到中国情境中时,对这一量表进行了再次验证,并发现了两个不太合理的问项。可以说,正是这种严格的开发程序,在很大程度上保证了量表的有效性。反观关于团队创造力的三个常用量表,其出处文献显示,这样的量表开发流程是完全缺失的。这进一步带来了许多有损于量表信度和效度的可能问题。

表1呈现了这三个量表的来源、所使用的概念定义、所立足的研究视角,以及可能存在的一些问题。

表1 独立的团队创造力量表概览

(三) 混淆过程视角和产出视角下的测量工具

在团队创造力的问卷研究中,混合使用来自不同独立量表的题项进行测量的现象比较普遍。由于团队创造力的内涵常常没有得到清晰界定,研究者们往往同步使用过程视角和产出视角下的测量工具。这种做法或许源于这样一种观点,即:创造性过程和创造性结果是完全等价的,因此可以合并测量。例如,Jia等[39]混合使用了Farmer等[37]和Leenders等[49]的量表,但前者着重描绘创造性过程[17],后者着重形容创造性结果;陈超和刘新梅[50]、李召敏和赵曙明[51]完全效仿了这一做法。与之类似,Kim和Shin[34]混合使用了Oldham和Cummings[52]的产出量表以及Zhou和George[33]的过程量表,选择了其中的部分题项;常涛等[53]对于团队创造力的测量整合了新颖性、有用性和流畅性,且明确指出这是“对团队的创造性过程、行为及成果的整体评价”。

同步使用过程视角和产出视角下的测量工具,将带来两个问题。首先,鉴于过程视角和产出视角下的团队创造力具有截然不同的内涵,且已有研究表明,创造性过程和创造性结果之间至多存在中等的相关关系[17],因此,假定两者完全等价的测量方法是很难站住脚的。当研究者同步使用两种视角下的测量工具时,其研究结论究竟将贡献于创造性过程的优化,还是创造性结果的提升,就成为一个无法回答的问题。这在很大程度上损害了相关研究的理论和实践贡献。其次,鉴于创造性过程和创造性结果在很大程度上受不同因素的驱动[17],两者很有可能不会在同一因素的影响下同时表现出高水平。所以,当研究者秉持“高水平的团队创造力意味着在创造性过程和创造性结果上同时有高水平表现”这一观点时,他们必将忽视一系列仅对创造性过程或创造性产出至关重要的影响因素。这样一来,相关研究就在无形中自我设限。

另外,在团队创造力的问卷研究中,研究者们还经常使用与研究视角不相匹配的测量工具。例如,Mo等[54]将团队创造力等同于“想法产生”,属于过程视角,却运用Shin和Zhou[41]的产出量表来评价团队创造力;而Tsai等[55]认为团队创造力属于团队绩效产出的一种,但用了创新性工作行为量表来测量团队创造力,且只选择了评价想法产生阶段的3个题项;Oedzes等[25]也立足于产出视角,却选用了Zhou和George[33]这一过程量表中的6个题项;陈超和刘新梅[50]、彭伟和金丹丹[56]、钱宝祥等[57]同样从产出视角出发,在测量时却选用了Farmer等[37]的过程量表。

四、 团队创造力内涵的厘清和测量工具设计的思路

要解决测量上的诸多问题,明确团队创造力的内涵将是必由之路。在这方面,已有研究做出了很多有益的尝试。例如,Suh等[5]明确区分了基于过程的创造力(process-based creativity)和基于结果的创造力(outcome-based creativity),认为前者是“通过个体交互产生想法、丰富想法的过程,可被解读为团队成员对于特定认知活动,如问题定义、环境扫描、数据收集和替代方案产生等的参与”,后者则是“创造性产出,在操作上可被界定为产出对于新知识的发展程度”。Montag等[17]为两者提供了新的命名,即创造性的行为表现(creative performance behaviors)和创造性的结果有效性(creative outcome effectiveness)。创造性的行为表现是团队为应对非常规任务或项目而开展的一系列相互依赖的可观察和不可观察的活动,创造性的结果有效性则被界定为由利益相关者评价的非常规任务或项目的最终成果(如想法、原型、产品等)的新颖性和有用性[17]。

要准确界定过程视角和产出视角下的团队创造力,就需要在细节上把握创造性过程和创造性结果的不同含义。在已有的相关研究中,创造性过程常常被进一步细化分解为四个阶段:任务表征、信息收集、想法产生、想法评价[17,31]。具体来看,在任务表征阶段,团队成员就“团队任务是什么”形成共享的理解;在信息收集阶段,成员通过内部交互或外部搜索,建立或激活与任务相关的信息储备;在想法产生阶段,成员运用自己所有的任务相关的知识产生差异化的想法;在想法评价阶段,上述差异化的想法将在相关的标准下经历正确性或恰当性的评价,符合标准的想法被挑选出来,最终成为团队产出[31]。因此,过程视角下的团队创造力可被界定为团队为了产生有价值的创意而以集体形式开展的与任务表征、信息收集、想法产生、想法评价等不同阶段相关的一系列活动。

另一方面,针对创造性结果的诸多研究表明,团队创造力具备两个构成型的维度:新颖性和有用性[10,17,58],对这两个维度的区分,使得团队创造力这一构念更具解释力[58]。基于此,产出视角下的团队创造力可被界定为团队工作成果的新颖性和有用性。其中,新颖性反映了产出的独特性或罕见程度,有用性则反映了产出的价值、有效性或适当性。理论上,新颖性和有用性相互独立,两者的不同权重将改变团队创造力的内涵。从新颖性和有用性的高低组合来看,至少可以区分出三种类型的团队创造力,即:新颖性和有用性均较高,新颖性较高但有用性较低,新颖性较低而有用性较高。

通过区分过程视角和产出视角,更多不同类型的团队的创造性潜能有望得到关注和发挥。例如,Kozlowski和Bell[59]提供了有关于团队的一般分类方法,将现实中的团队分为六种基本类型:生产团队、服务团队、管理团队、项目团队、行动和执行团队、顾问团队。在这里,服务团队之于组织的贡献很难通过团队产出表现出来,而主要体现在对团队过程的创造性优化上;而诸如生产团队、项目团队等类型的团队,则有更大机会提交创造性产出,实现产出视角下的团队创造力。尽管两类团队创造力在可见性水平上有一定差异,但必须承认的是,它们对于现实组织而言都是有正面意义的。

更进一步,即便是能够提交创造性产出的团队,其产出也很可能在新颖性和有用性水平上有所差异。给定团队构成和团队过程,这一差异的根源在于团队所承担的任务的性质。例如,在一般情况下,执行相对明确的生产任务的团队,在产出新颖性上常常逊于从事不明确的任务的项目团队;但是,前者的创造性产出很可能凭借高水平的有用性为组织创造非凡价值。因此,在产出视角下,对于新颖性和有用性的区分将帮助研究者和实践者锁定能够促进不同类型的团队创造力的因素,提升研究结论的管理应用价值。

基于对团队创造力概念内涵的清晰界定,开发相应的合理可行的测量工具才成为可能。在过程视角下,对团队创造力的测量应包含创造性过程的各个阶段,涵盖各个阶段的所有活动。唯有如此,测量工具才能够完整地捕捉团队创造力的全部内涵,具备高水平的构念效度。就目前来看,已有研究者在开发过程视角下的团队创造力量表上做出了新的尝试。例如,Rosing等[11]将创造性过程区分为问题识别、想法产生和想法评价等三个阶段,基于此设计了相应的题项;基于实证数据的验证性因子分析结果表明,这三个阶段的题项彼此之间得到了良好的区分,又可以合并起来表征整个创造性过程。在未来,过程视角下团队创造力的测量工具应该覆盖包括任务表征、信息收集、想法产生、想法评价等在内的创造性过程的所有阶段,对各阶段进行独立的题项设计,并遵循包含探索性因子分析和验证性因子分析在内的两阶段量表开发程序[44],以确保相应量表的信度和效度。

在产出视角下,对团队创造力的测量应包含两个构成型的维度:新颖性和有用性。鉴于它们的内涵截然不同,使用一个综合指标(即“既新颖又有用”)只会造成评价者在评价上的困难,降低研究结论的可信度[47]。因此,对于新颖性和有用性这两个维度的评价应分别进行。在已有研究中,很多研究者已经认识到了这一问题,选择对它们进行独立测量,甚至在数据分析中也不将它们合并起来[10,60-61]。鉴于新颖性和有用性受团队动态性的不同影响,很可能有不同的前因[17,58,62],且研究者们在两个维度的合并方式(如计算平均值或直接相乘)上还存在分歧[2,20,63],因此,在数据分析时也对它们进行独立的处理或许是一种更合理的办法。这或将有助于研究者发现对团队产出的新颖性和有用性产生反方向影响的重要因素。

在此基础上,在测量新颖性和有用性这两个构成型维度时,最好使用包含多个题项的反映型指标,以减少测量过程中的误差,使测量结果更加接近客观现实[64]。尽管现有的大多数相关研究往往使用构成型指标,要求评价者直接对产出的“新颖性”和“有用性”进行评分[20,61],但也有研究者已在反映型指标的设计上做出了初步尝试[10]。在未来,研究者们应开发更一般化的团队创造性产出量表,在题项设计上尽可能详细地阐述新颖性和有用性的内涵。

除此之外,在对创造性产出进行评价时,还需要注意这种评价应建立在相互比较的基础之上。换而言之,评价者应充分了解待评价的团队产出在可与之比较的同类产出中居于何种水平,并在评分中予以充分体现。很显然,如果没有可供比较的对象,对于团队创造性产出的评价将陷入自说自话的境地。这也是为什么Amabile[29]在提出针对创造性产出的一致性评估技术(consensual assessment technique)时,特别强调了只有熟悉产出相对应的领域的个体,才能被视作恰当的评价者。在实证研究中,研究者们已经开始注意到这个问题,并做出了有益的尝试。例如,Baer等[22]为评价者提供的指导语中,明确指出需要评价者在“比较过去6个月中本团队的创造力和其他执行相似任务的团队的创造力”的基础之上做出对本团队的创造力的评价;Li等[65]要求评价者评价其所在团队与其他类似的工作团队相较而言的创造力水平;王磊[23]也提到,团队创造力应由团队领导者在横向对比其他团队的产出的基础上进行评价。因此,在未来,研究者们在团队创造性产出的评价者的选择和引导上还需多加注意。

五、 结 语

进入21世纪以来,团队创造力受到学术界的广泛关注,关于其前因变量的研究层出不穷。然而,这一构念至今在内涵界定上依然模糊,这一模糊性直接带来了测量上的诸多问题,减损了各种实证研究结论的内外部效度。本文在回顾现有研究关于团队创造力的内涵界定的基础上,深入分析了内涵模糊性的来源,详细探讨了相关问卷研究的测量中存在的三个主要问题,进而提供了明确概念内涵、开发相应的测量工具的基本思路。只有当过程视角和产出视角下的团队创造力得到明确的区分和准确的测量时,相关实证研究的结论才有望为管理实践带来更大的启发。