中国水仙的种植传播和意象形成研究

2020-04-10史晓海常艳婷马艳军江泽慧

洪 山,史晓海,常艳婷,马艳军,江泽慧,胡 陶

(1. 国际竹藤中心;2. 信阳市林业科学研究所)

中国水仙(Narcissus tazettaL. var.chinensisRoem.)隶属石蒜科、水仙属,是多年生单子叶草本植物,多花水仙群的主要变种之一。中国水仙在我国古代文献记载中常被称为“水仙”,直至近代被植物学家林奈作为模式标本命名为“中国水仙”(下文中“水仙”即为“中国水仙”品种)。世界范围内,水仙仅分布于亚洲的中国、日本、朝鲜等国家的滨海温暖湿润地区。目前,国内产地主要有漳州、舟山和上海。水仙品种包括单瓣的“金盏银台”和重瓣的“玉玲珑”。水仙原产于法国,在唐代作为贡品由西域使者传入[1],北宋时,在湖北荆州开始本土种植。在此后的传播过程中,水仙因其素雅、高洁的形态和寒冬绽放的习性,备受文人墨客青睐,并形成了丰厚的文化积淀,内容涵盖诗、词、绘画、插花、雕刻等领域。

作为中国十大传统名花之一,水仙的研究重心包括起源考证[1-3]、栽培传播[4-5]、产业调查[6]、种植技术[6-8]和花文化研究[9-10]。早期学者提出了“中国原产”和“外来归化”两种观点[1-2],随后,李懋学等[3]通过染色体比对实验证实了中国水仙为法国水仙变种。水仙花文化研究侧重于文学、神话、民间戏剧作品的考据和整理[9-10]。近些年,各种“洋花”相继涌入,使水仙产业受到严重挤压[11],福建漳州水仙的种植面积也由2001年加入WTO前的1 340 hm2左右锐减至2013年的270 hm2左右[6],目前仍保持不变。对以往水仙研究文献的分析表明,水仙各个研究领域之间平行发展,较少交叉、融合,横向结合不足,且近几年都以育种、分子研究为主[12]。

本文以水仙的种植传播和意象形成为研究中心,通过文献梳理、考证,探究两者之间关系,将水仙意象分为“精英文化”意象和“世俗文化”意象,进行对比研究,以解决水仙“如何赏”的问题。结合“如何用”的问题,探索水仙推广传播的方式,以期为弘扬水仙花文化奠定基础。

一、水仙的种植起源与传播

(一)水仙的命名

“㮈祗出拂菻国,其根大如卵,叶长三四尺,似蒜;中心抽条,茎端开花六出,红白色,花心赤黄,不结籽,冬生夏死”(唐代段成式《酉阳杂俎》);“唐玄宗赐虢国夫人红水仙十二盆”(《花史》)。关于水仙的记载证实了唐代已有水仙。明代文震亨《长物志》虽记有:“水仙,六朝人呼为雅蒜”,但后又被证伪[1]。古代相关文献典籍中多有水仙因好水而得名的论述。例如,宋代江道宗《百花藏谱》:“因花性好水,故名水仙。”北宋温革《琐碎录》:“其名水仙,不可缺水。”明代王世懋《花蔬》:“水仙宜置瓶中,其物得水则不枯,故曰水仙,称其名矣。”明代李时珍《本草纲目》:“水仙宜卑湿处,不可缺水,故名水仙。”明代高濂《遵生八笺》:“因花性好水,故名水仙。”由此可知,作为外来归化植物,“水仙”多因其“喜水”的生长习性而得名。相关典籍的朝代分布和丰富性,表明了水仙在宋明之时已经进入人们视线,水养观赏得到了广泛传播。

(二)水仙的种植传播

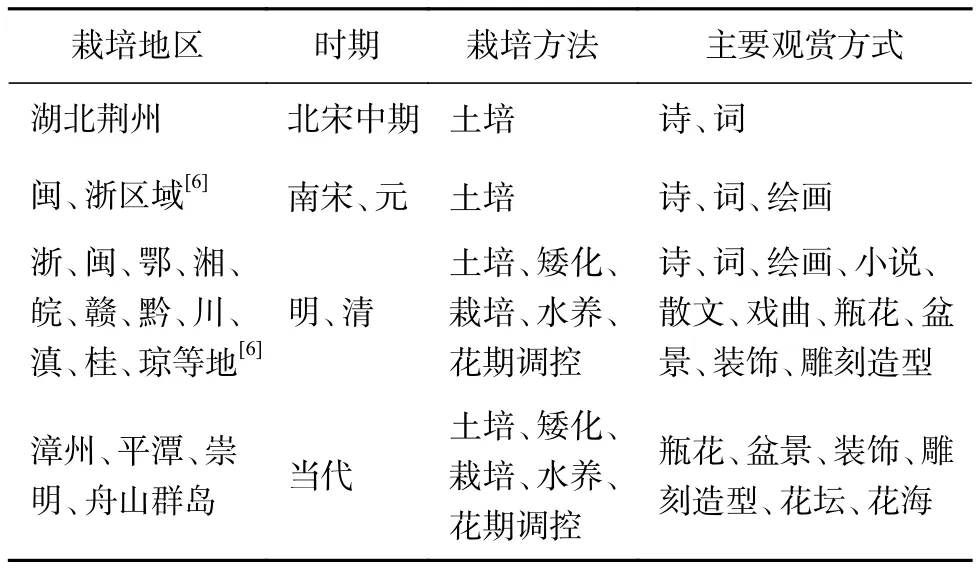

水仙的栽培起源为湖北荆州[4],南宋时,形成了以临安(今浙江杭州)为代表的闽、浙栽培中心[5]。其后,水仙的种植传播路径主要有两条:苏州光福、太湖三岛为起点的“苏州—南京”和“苏州—漳州”[13]。清代,水仙的栽培重心转移至福建地区,漳州府龙溪县的水仙栽培,在康熙年间(1661—1722年)获得迅速发展。至乾隆时期(1736—1795年),漳州已是水仙的著名产地,商品球开始销往台湾。在光绪时期(1875—1908年),出口至美国、加拿大等地[5]。目前,水仙在我国主要有四大区域产地(见表1)。

表1 水仙的栽培地区变迁及观赏方式

水仙高雅的意象招致文人墨客的青睐,是促进其种植广泛传播和观赏方式多样性的重要因素。例如在明、清时期的南京地区,水仙的水养观赏盛极一时。清初名士李渔的《闲情偶寄·种植部·草木三·水仙》记载:“水仙一花,予之命也!予有四命,各司一时:春以水仙……”“水仙以秣陵为最,予之家于秣陵,非家秣陵,家于水仙之乡也。”可见在明、清时期的南京地区,水仙的水养观赏盛极一时,李渔视水仙为其“四命”之一,是选择居家南京的首要因素。

二、水仙意象的形成与发展

植物意象包括“具有含义的植物形象”和“植物引申的艺术形象和其所蕴含的意义”两层内容[14]。本文的“水仙意象”则为后者,即“水仙的艺术形象和其所蕴含的意义”。依据创作、审美主体的不同,可将传统水仙文化分为以士大夫文人为主体的“精英文化”和以民间大众为主体的“世俗文化”[15]。两者之间奉行着不同的创作、审美观念,前者以含蓄、内敛的方式,表达对高尚、坚贞、傲骨、隐逸品性的追求,后者则具有较强的征兆性和感情色彩,蕴含着丰富的生活气息。在水仙的种植传播中,形成以文学、绘画为载体的“精英文化”意象的同时,也出现了以雕刻造型、民歌、地方戏曲为依托的“世俗文化”意象,充分展现了其“雅”“俗”共赏的审美多样性。因此,对“水仙意象”进行解读、解剖,也可窥见我们丰富的民族文化与心理[16]。

(一)“精英文化”意象

文人士大夫的诗文和绘画中,植物意象的含义多出自其物象的自然属性,名称的谐音现象较为少见。他们在诗文和绘画中呈现深厚的文化修养、鲜明的政治目标、远大的人生理想,当这种情感借助“植物物象”表达时,便生成了人格化的“植物意象”。文人士大夫自身的文化素养决定了其审美需要的丰富性,他们对植物物象的认知往往具有深层次、探索型特征,审美也是多层面、多角度的[14]。因此,他们常以“比”“兴”的手法把自身的价值取向,比拟在花木上。例如屈原的《橘颂》通过对橘树枝、叶、果的赞美表达对高尚品质的追求。“花开莲现,花落莲成”“兰因絮果”,草木花卉的兴衰更是给予文人士大夫以生命的感悟。

水仙在种植传播过程中,形成了深厚的花文化积淀,被赋予丰富的人格特性,出现了大量以文学、绘画为代表的“精英文化”意象。各种作品塑造的“水仙意象”,充分展现了文人士大夫的文化修养、人格追求。

1. 别名和雅称

如表2所列,在文学作品中,文人士大夫赋予水仙人格化的内涵[17],形成数量众多的别名和雅称。这些雅称在充分展现水仙的自然物色美、内在神韵美的同时,也彰显了文人士大夫深层次、探索型的植物审美特征。此外,水仙还有天葱、雅蒜、女史花、姚女花、玉霄等别称。

2. 水仙的并置式意象

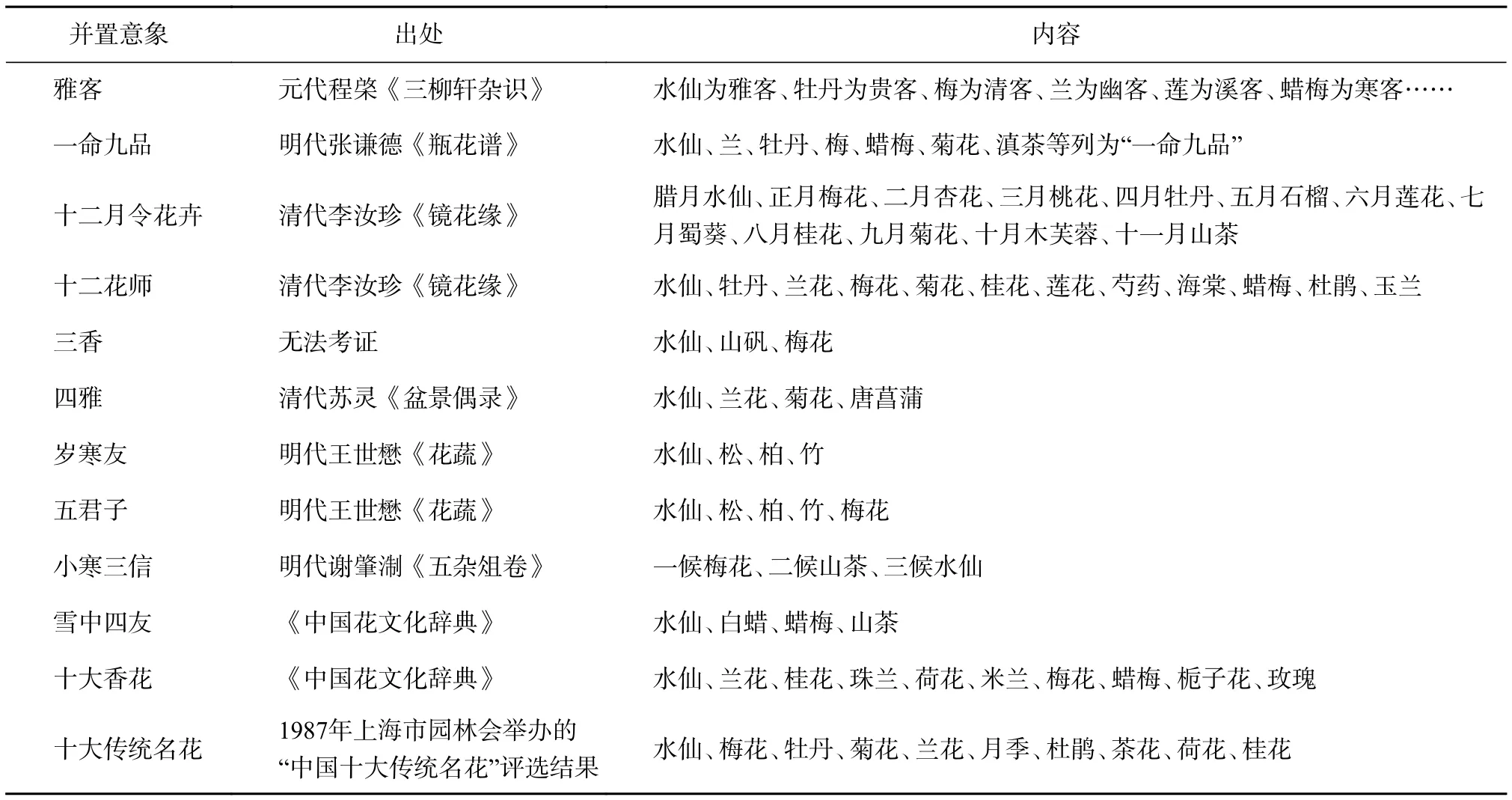

并置式意象,是两个以上(含两个)没有时空的限定和关系的承接意象,以并列的方式有机组合在一起,作者的思想情感是连结它们的主要纽带[18-19]。“松与竹有叶无花,梅则有花无叶,独水仙玲珑剔透,叶、花、根、茎俱备,色、香、味、韵俱全。”[20]如表3所列,水仙常与其他具有相似品性的植物对比、并列组成并置意象。又如“山矾是弟梅是兄”(宋代黄庭坚《王充道送水仙花五十支》)的水仙、梅花联咏模式。

表3 水仙和其他植物组合的并置式意象

水仙与组成并置式意象的其他要素,是水仙绘画、插花作品的重要题材。“小瓶尚恐无佳对,更乞江梅三四枝”(宋代吕本中《水仙》)、“水仙携蜡梅,来作散花雨”(南宋范成大《瓶花》),描绘了水仙与梅花的插花组合。宋代李嵩《花蓝图》中,水仙与茶花、梅花等共同构成吉庆花篮;清代黄易《水仙梅石图》以水仙、梅花、石搭配构图;清代石涛《幽竹水仙》是以水仙和竹枝为题材;“写梅取有出世姿,写菊取有傲霜骨”,清代吴昌硕的《岁朝清供图》以瓶梅、水仙、蒲草、秀石诸品组合而成。在这些作品中,作者有目的地选取与水仙具有相同特质的花卉,彰显自身雅致、高尚的品性。

十二月花卉纹杯,是康熙时期御用酒杯,分青花、五彩两种。酒杯上分别绘制了水仙、玉兰、桃花、牡丹、石榴花、荷花、兰花、桂花、菊花、芙蓉、月季、梅花12种代表各月的花卉,一杯一花,腹壁正面绘画,背面各配以一句与各月花卉对应的唐诗。其中,一月为“水仙”,上书“春风弄日来清书,夜月凌波上大堤”。

水仙形象是作者人格品性和价值认知的载体。赵孟坚在蒙古灭宋后,以水仙作为国破家亡后的忠贞图像。这种象征意涵同样体现在清代画家石涛的《水仙》作品中[21],画中题诗称两株水仙为洛神化身,其冰清玉洁的气质亦可理解为石涛贵族身份与角色的隐喻。

(二)“世俗文化”意象

相对于“精英文化”对植物意象气质与品性的追求,“世俗文化”多停留于植物名称的审美层面,满足于由谐音形成的意象所带来的审美体验,情感表达较为直接、浅白。如传民间绘画中的“百事大吉”便是由百合(“百”)、柿子(“事”)和桔子(“吉”)谐音而来。

随着水仙文化的进一步发展,其审美形式更加丰富,出现了以其形象作装饰花纹的艺术形式。明清两代的家具装饰中,水仙常与灵芝组成“灵仙祝寿”的雕刻花纹,如与牡丹、山石搭配,则寓意富贵长寿。

水仙是草本植物中少有的可用于造型的植物之一。水仙雕刻由清代同治年间(1862—1875年)广州番禺县长寿寺主持智度创始[5]。雕刻造型多取材于日常物品,模仿鸟兽,立意平淡、浅显,充满生活气息。江泽慧的《中国水仙》、蔡树木的《水仙盆景造型艺术》对水仙的雕刻技术进行了系统梳理、研究。

此外,水仙文化在小说、戏曲等领域也有所体现[22]。如戏曲《花为媒》有“水仙花开在案头添风韵,迎春花开一遍金”的词句,漳州的地方剧种“芗剧”和“布袋木偶戏”中,分别有《水仙花》《水仙花传奇》等曲目。

(三)水仙的雅、俗意象对比

创作和审美主体的不同,决定了水仙“雅”与“俗”两类意象的本质区别。以文人士大夫为代表的文化精英对水仙物象的认知具有深层次、探索型特征,审美也更加多层面、多角度。以他们为主体创作的诗词、绘画等相关作品,突出刻画了水仙物象的“凌冬开花”“色香淡雅”自然属性,生成了素雅、坚贞的人格化意象,折射出了他们自身的文化修养和品质追求,以及审美需要的丰富性。文学作品中,水仙的别名、雅称和并置式意象,彰显了其自身雅致、高尚的品性,展现出水仙的自然物色美和内在神韵美。作为人格品性和价值认知的载体,水仙的精英文化意象也得以在士大夫文人群体中被认同和延续。

相对于精英意象对水仙气质与品性的刻画,“世俗文化”意象多侧重于由名称谐音和雕刻造型。“灵仙祝寿”装饰雕刻花纹的“仙”字谐音和取材于水仙,显示出水仙世俗意象直接、浅白的审美特征。水仙意象由“雅”至“俗”的发展过程也印证了精英文化逐步走向世俗化的发展规律和趋势。

(四)种植传播与意象形成之间的关系

水仙意象的形成与种植传播具有相辅相成、相互促进的关系。由上文可知,与种植起源相同,水仙文学亦繁荣于宋代。据朱明明对《全宋词》与《四库全书》的统计,宋代题咏水仙诗大约有100多首(包括墨水仙诗),咏水仙词40多首,奠定了其文学意象的象征意义和文化内涵[9]。元、明、清三代的水仙文学,是对宋代水仙文学的继承、延续。元代时,题画水仙诗和墨水仙诗大幅度增加,如王迪简《双勾水仙图卷》和藏于上海博物馆无款的《梅花水仙花卷》等。随着种植传播的发展,水仙开始走向世俗化,进入寻常百姓家。水仙花在唐时只供宫廷赏玩,宋初也只见于达官贵人和文人家里种植。“山下六七里,山前八九家。家家清到骨,只卖水仙花”(宋代宋伯仁《山下》),从这首诗我们可以看出,至少在元祐(1086—1093年)到淳熙年间(1174—1189年),水仙的种植已经推广开来,成为经济植物,用来出售。作为水仙意象形成和发展载体的诗、词、绘画等艺术形式的发展是随着种植传播的过程而逐渐丰富,种植的广泛传播促进了水仙意象由精英文化领域向世俗文化领域的扩展。

水仙成为福建籍海外华侨与祖国之间的情感意象,则是受近代历史因素的影响,是水仙意象形成与发展的独特现象。晚清时,水仙花已盛产于福建漳州,作为省花,被由于历史原因而背井离乡的福建籍华人视为与祖国之间的情感纽带,为水仙意象的发展,在“雅”“俗”之外,增添了一份厚重的情感色彩。近代以来,部分福建沿海同胞移居港、澳、台等地,甚至踏出国门,足迹遍布世界各地[23]。据统计,现旅居海外的福建籍的华人已达1 500万。传统的宗族意识使他们对自己的家乡具有浓烈的故土情节,水仙花作为其与祖国之间的情感纽带,寄托着思念。他们将水仙花头护根的泥土视为故土的象征,水仙在他们的携带下,进一步走出国门,迈向世界。

三、水仙意象研究的意义

(一)陶冶精神

水仙作为审美产物、人格化身和情感载体,其形态、色彩给人以感官享受,花文化积淀则可丰富美感体验、熏陶情感、提升审美境界。“独照之匠,窥意象而运斤”(刘勰《文心雕龙》),读者可通过文学、绘画中的水仙意象体察作者的情怀志趣。

(二)营造意境

对水仙意象的研究可为水仙在现代插花作品中的应用提供基础。水仙意象作为文化心理的历史积淀[24],是孕育以其为题材的插花、绘画作品意境的基础。传统的插花和花卉绘画,常以植物材料的寓意、象征性以及谐音、谐意表达创作者的内心感情、价值追求,借物言志,营造景外之景、弦外之音[25-26]。如上文所述,水仙在传统插花中被誉为“凌波客”,常与梅花搭配,构成插花作品,绘画也常以水仙与梅花、茶花等相结合。这些作品都以水仙“水沉为骨玉为肌”的清幽、高洁意象,间接表达作者的品质追求。

(三)促进应用传播

具有美好意象的植物会受到人们的喜爱,被引入日常生活中。水仙美好的意象可促进其推广、应用。水仙花色淡雅、香气馥郁,被视为吉祥的象征,使人望之可亲,因此,常以插花、盆栽、庭植的方式加以应用,并常作为礼物馈赠亲朋。

“清水供养勤勤换、不食人间土与肥”“群芳只在轩外看,哪得移来几案间”“水仙‘插瓶宜碱水养’”(清代陈淏子《花镜》)。水仙的水养观赏由来已久,是其主要应用方式,常以“精盆植之” “供书案雅玩”(清代汪灏《广群芳谱》),“近日色南窗下置之,夜近卧榻……”(明代高濂《遵生八笺·燕闲清赏笺》)。目前,水仙水养仍多用于居家环境美化,常摆放于客厅、书房、阳台、卧室等处。

由于对水仙高尚品性的青睐,爱惜者不遗余力地使用矮化栽培手段提高其观赏性。“水仙花江南处处有之,为吴中嘉定种为最,花簇叶上,他种则隐于叶耳”(清代汪灏《广群芳谱》)。水仙观赏历来以“花高于叶”者为优,为保证其观赏价值,古人采用栽培手段加以矮化。如明代《格物粗谈》提出:“初起叶时,以砖压住,不令即透,则花出叶上”;陈淏子在《花镜》中称:“宿根在土,则叶长于花,若十一月间,用木盆密排其根,少着沙石实其罅,时以微水润之,日晒夜藏,使不见土则花头高出叶。”

水仙庭院种植时,常点缀于林下与竹、梅、松等植物相搭配,如明代文震亨《长物志》中记载,“性不耐寒,取极佳者移盆盎,置于几案间,次者杂植松、竹之下”。随着水仙不断地进入大众视野,因其清淡素雅、芳香馥郁,在现代园林中,常用作花坛、花丛等地被材料。水仙兼具观赏价值和经济效益,水仙花海景观潜力巨大,迎合了旅游业与农业、林业等产业深度融合的发展趋势。水仙与水稻轮作的生产模式,与花海的“以生产功能为主”特质相耦合。水仙花海的营建不仅可促进应用推广,也可获得经济与景观效益的双丰收。历史上水仙种植的广泛分布,为水仙花海景观的发展和推广提供了坚实的基础。

四、结 论

水仙栽培历史悠久,种植传播范围广泛。水仙种植传播和意象形成之间具有相辅相成、相互促进的关系。

依据创作和审美主体的不同,水仙意象可分为“精英文化”意象和“世俗文化”意象两类。“精英文化”意象主要由与水仙相关的诗歌、绘画中的别名、雅称和并置式意象组成,以水仙物象的自然属性为主,具有多层面、多角度、深层次、探索型的特征;“世俗文化”意象主要包括装饰花纹、谐音、雕刻等,特点为情感表达浅显、直白。水仙意象由“精英文化”领域向“世俗文化”领域的扩展得益于种植的广泛传播。受近代历史因素的影响,水仙成为福建籍海外华侨与祖国之间的情感意象。

水仙室内水养是其主要应用方式,历史悠久,至今仍是水仙的主要观赏形式。水仙兼具观赏价值和经济效益,水仙花海是其应用推广的有效方式,对水仙种植传播的研究可为花海的营建奠定基础。

以水养观赏和花海营建的方式促进产业发展,带动种植推广,对其产业复兴和花文化的传承与传播具有重要意义。作为传统名花,水仙的产业推广可有效改善年宵花市场被“洋花”垄断的现状;作为文化载体,水仙的应用推广过程即是以其为媒介的花文化传播过程。