文圣常:耕海踏浪立潮头

2020-04-09姜玉兰冯文波郭铖

姜玉兰 冯文波 郭铖

从英俊少年到耄耋老人,人生征途上,他一直都在耕海踏浪。崇德守朴,奖掖后学,如红烛燃烧自己,为他人播撒希望。爱国主义的光辉,科学精神的脊梁,他用六十年的执着,奏响九三人为祖国向海图强的华章。

浩瀚的大海,时而汹涌澎湃,时而风平浪静,瞬息万变的波涛里潜藏着未知的风暴。在漫漫历史长河中,海洋一直是人类最难以预测的对象。有这样一位科学家,他矢志深蓝,探索不已,始终走在世界物理海洋学研究最前沿,先后提出了“普遍风浪谱”“涌浪谱”“理论风浪谱”等一系列创新理论,前者被业界誉为“文氏风浪谱”;他提出的海浪计算方法,列入交通部《港口工程技术规范》,结束了我国在港口建设的有关规范中长期依赖苏联和美国的状况;他撰写的《海浪原理》,至今仍为全球五大海浪专著之一;他投身海洋科教事业60余年,为国家培养了一大批高层次海洋科研人才。

他,就是中国海浪理论研究先驱——文圣常。不过一般人很难想象,文圣常步入海洋科研领域,纯粹是半路出家,他在大学里学的是机械工程。

坎坷求学路

光山县位于河南省东南部,北枕淮河水,南依大别山,风景秀丽,人杰地灵,素有“北国江南”“智慧之乡”美誉。1921年11月1日,文圣常出生于砖桥镇一个普通的小职员家庭,父亲文古瑜,母亲苗氏。得益于父母对孩子教育的注重,文圣常从小就接受了优秀传统文化的熏陶。两三岁时,他就跟随父亲学习《三字经》《百家姓》;五岁时,跟着伯父文古范学习《论语》等经典国文。良好的启蒙教育对他后来的成长,尤其是世界观、人生观的形成,起到了潜移默化、不可低估的作用。

虽然家境清贫,父母依然尽己所能供文圣常念完小学和中学。1927年,文圣常进入国立光山县第一完全小学读书。这一时期,国内战乱频仍,外敌日寇入侵,学习环境非常险恶。中学时代,他更是在颠沛流离中度过——先后在河南潢川初级中学、湖北宜昌中学高中部和湖北联合中学恩施高中分校学习。国家贫弱、民族危亡,既让他痛心不已,又激发了他强烈的爱国之情和救国之志。

和当时许多年轻人一样,成为一名工程师是文圣常向往的职业。抗日战争期间,全国各高校纷纷内迁。高中毕业后,他和同学相伴赴重庆等地谋求新的出路。几经周折,1940年初,文圣常考入四川樂山中央技艺专科学校,同年秋考入当时迁至四川乐山的武汉大学机械系。除了钻研机械工程专业知识外,他还利用课外时间广泛阅读,涉猎文艺与哲学、逻辑著作,使自身的动手实践能力、技术应用能力和分析创新能力得到全面提升,形成了勤于实践探索、善于钻研问题的个性。

1944年7月,文圣常大学毕业。他先在成都航空委员会第八飞机修理厂当试用技术附员,后又在第十一飞机修理厂任考工股员。至此,文圣常一直在内地读书、工作。通过阅读小说、游记,品评诗画,他初步了解了大海,时常在脑海中想象着大海,但却从未见过真正的大海。无数次,他憧憬着能站在海边瞭望伸展到天际的蓝色海水和逐波嬉水的海鸥,体味大海的宁静,拥抱大海的狂暴……

1946年,机会终于来到了。

执着海洋梦

由于具有坚实的数理和英文功底,又善于学习、接受新事物,1946年,受国民政府航空委员会选派,文圣常赴美国航空机械学校短期进修。这一次,他终于见到了思慕已久的大海。

轮船驶离上海码头后,文圣常不愿回到客舱。站在甲板上,目睹混浊的江水逐渐变为浅黄、浅绿、淡蓝、深蓝,感受万吨大船像玩具一样被海浪抛掷,他为大海的汹涌澎湃所震撼,为大海的巨大威力所叹服,更为大海潜藏的巨大能量所吸引!他的脑海中萌生了一个大胆而冒险的念头:这滚滚的海浪又何尝不是一种取之不尽、用之不竭的能源呢?怎样想办法把它们收集起来,加以利用,或许应该是一个不错的研究方向。

从此,他和海洋结下了不解之缘。在美期间,他利用业余时间查阅了大量关于海浪的文献资料,详细了解前人做过的种种利用海浪动力的尝试。1947年回国后,他在重庆工业专科学校任职。工作之余,他千方百计抽时间分析资料、制定试验方案,成功设计出一种利用海浪的简单动力模型。没有试验场地,他就去宿舍旁的嘉陵江边守候。每有轮船经过,那历时几分钟、高度几厘米的“人造波浪”,为他提供了原始的试验条件。

随着研究的不断深入,文圣常将利用波浪的方案改为通过浮子来驱动小水泵。模型做好了,但问题也来了——江边的浪太小,必须到海里试验。为此,他不得不向学校的军管会申请调往靠近海边的华东地区工作。然而,由于跨地区、跨部门,需要经过诸多繁杂手续,工作调动迟迟没有进展。没有条件就创造条件,为了做试验,文圣常不放过任何一个接近大海的机会,甚至在北京参加完教材讨论会后,也要乘车前往北戴河海滨。每次试验,他随身携带的外形奇特的实验模型——那个外壳是白铁皮、局部涂有红漆的浮子都会吸引不少人围观,甚至有一次因安全问题,文圣常还被警卫人员细细盘查。一次试验就如同一次探险,但这些困难都没能阻止他,他执着的身影一次次出现在嘉陵江畔、北戴河海边、青岛汇泉湾……,这是我国学者最早进行海浪能量利用的试验。依托这一系列试验的成果,文圣常撰写了《利用海洋动力的一个建议》,并于1953年在《机械工程学报》上刊发。

1952年全国高等院校院系调整时,文圣常被调入哈尔滨军事工程学院,担任教授一职。1953年,通过各种渠道的努力,在海洋学家赫崇本教授的帮助下,文圣常终于如愿来到位于青岛的山东大学海洋系,从事与海浪有关的科研和教学工作。从此,文圣常犹如鱼儿入海,他调整研究方向,从海浪能量的开发利用转向海浪理论。

20世纪50年代中期,国际上存在两种比较盛行的海浪研究方法——“能量平衡法”和“谱法”,这两种方法都有缺陷和不足。文圣常将两种方法结合起来,从能量平衡出发,推导出可用以描述风浪成长全过程的普遍风浪谱,撰写了《普遍风浪谱及其应用》。后来,基于涡动和绕射的作用,文圣常提出了涌浪谱的计算方法,在《涌浪谱》这篇文章中,考虑到台风区的圆形特点,他给出了对应的计算方法。这两项成果在当时的《中国科学》杂志上用英文发表,20世纪60年代初期又被译成俄文,在当年有关国际海洋科学进展评论中被列为重要研究成果。

此后,文圣常带领团队在海浪理论及其应用的研究领域不断取得丰硕成果。除海浪外,在物理海洋学科的其他方面,诸如浅海动力学、风暴潮、水团和水温预报、海洋环境动力学、潮汐和海平面、中小尺度海气相互作用等学科研究上,文圣常的团队都处于国内先进地位。他先后获得了国家科技进步奖二等奖、国家教委科技进步奖一等奖、“七五”科技攻关重大成果奖、国家自然科学奖四等奖、联合国技术信息促进系统中国国家分部“发明创新科技之星奖”和国家科技进步奖三等奖……1993年,文圣常当选中国科学院院士。

谆谆师者心

文圣常不仅是著名的物理海洋学家,同时也是海洋教育家。从事海洋教育60余年,他著书立说,言传身教,呕心沥血,培养了一大批优秀的海洋科研人才。我国自主培养的第一位海洋学博士孙孚,卡尔·古斯塔夫·罗斯贝奖章获得者、美国夏威夷大学教授王斌等皆出自文圣常门下。

他潜心治学,编撰教材,在我国最早开设了高水平的海浪理论课程,填补了我国海洋学高等教育中一门主要课程的空白。20世纪50年代初任教山东大学海洋系时,他就讲授过波浪学、海浪工程等课程。1988年,他所领衔的物理海洋学科被列为首批国家级重点学科,设海洋科学博士后流动站。为了系统全面地传授海浪理论知识,文圣常和余宙文老师花了4年时间编著完成《海浪理论与计算原理》,全书近100万字,系统地介绍了国际上截至20世纪80年代初的海浪研究成果,引用了500多篇文献,其中近400篇是70年代以后发表的。该书1984年由科学出版社出版后,被列为国际“五大海浪名著”之一,成为中国海洋学界广为引用的专著,对促进中国海浪研究、培养海洋科技人才和指导生产实践发挥了重要作用。此外,文圣常还为中国的海洋教育事业编著了《海浪学》《液体波动原理》《图解与近似计算》《海洋近岸工程》等教材。

他是学生的“榜样”。即使退居二线不再直接从事教学和科研工作,他依然严格自律,作息时间像时钟一样准确,一天上“三班”,即每天上午9时来校,中午12时30分回家休息;下午4时来校,晚上6时30分回家吃饭;晚上8时30分再一次来校,晚10时回家。在中国海洋大学的文苑楼内,文圣常每天都要伏案工作十余个小时,直至因身体原因无法到校。他的爱岗敬业、刻苦钻研、活到老学到老的精神,也给学生带来潜移默化的影响。

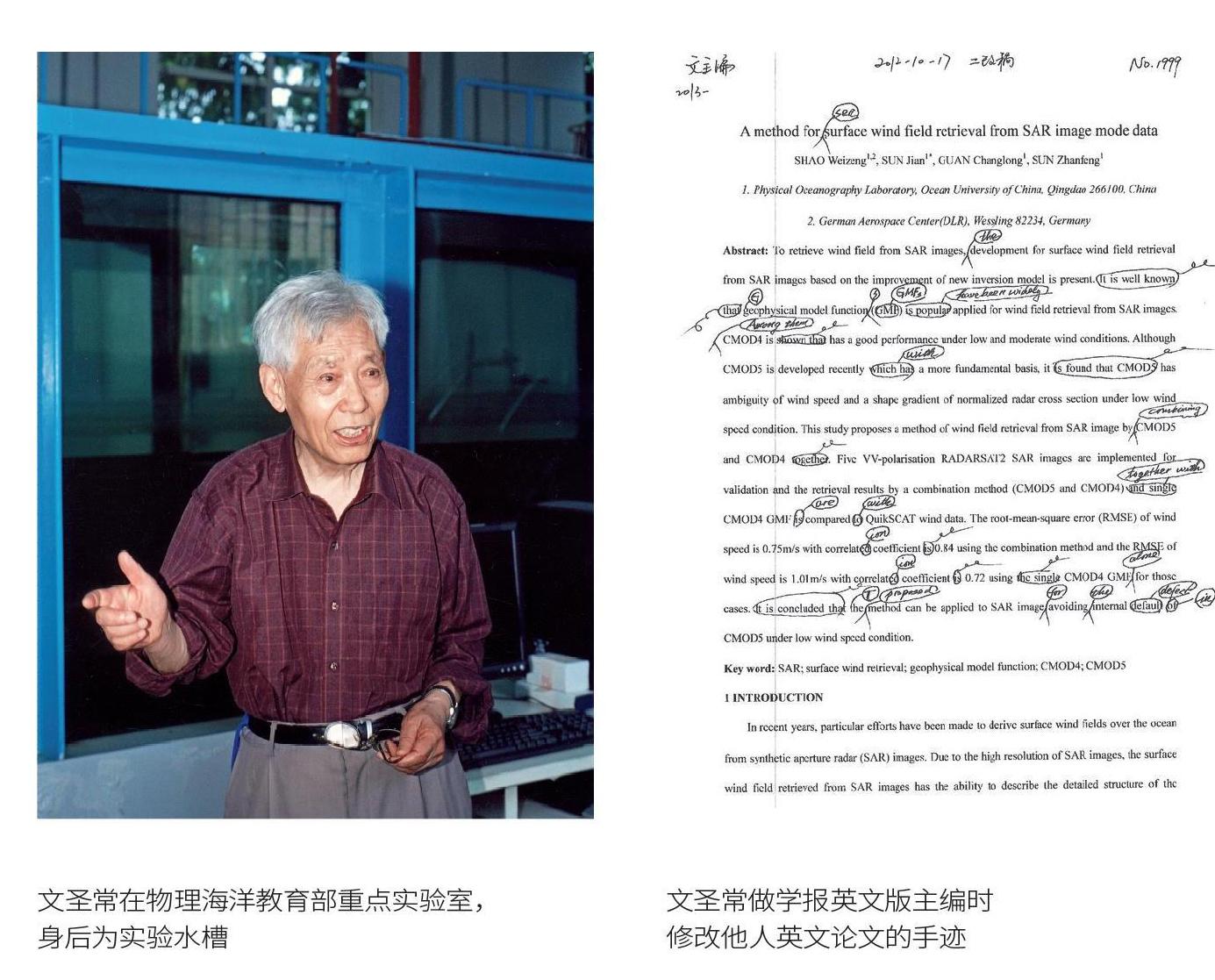

他是学生的“严师”。他的授课方式独具匠心,非常灵活,除了正常授課外,他还会“请学生教老师”,“逼迫”学生查阅大量的文献,了解别人的看法,形成自己的观点,培养学生的钻研精神和独立意识。他对每一名学生都严格要求,甚至达到了精益求精的地步。为了扶持青年学子成长,即便已是耄耋之年,他也不惜花费大量时间和精力,亲力亲为,精心修改每一篇论文。甚至在研究生入学面试环节,他不仅对学生的问题解答进行点评,还耐心地纠正学生的英文单词发音……

他是学生的“慈父”。他关爱每一名学生的身心健康,关注每一名学生的成长进步。天气炎热时,他会揣上几百块钱,笑眯眯地塞给自己的学生,叮嘱大家“夏天天热,买些雪糕吃,你们做实验不要着急,有事可以找我”。当学生遇到困扰时,他一再嘱咐,“不要迷信权威,不要迷信国外方法,用观测数据说话,不断提高预测精准度”。他的话,让学生感觉如闻芝兰、如沐春风。

2014年,文圣常获得中国网“中国好教育烛光奖”。记者采访时,他的学生管长龙由衷地赞道:“一名好的老师就要传授知识,真正的知识是有启发意义的,所以老师可谓‘业师;老师不仅传授了知识,而且还能使学生进步到事业的高度,这样的老师可为‘经师;老师还能引导教育学生怎么做人,这就是‘人师。文圣常先生身上体现出了‘业师、经师、人师的统一,是对我国文化和教育传统的继承和发扬,那是一种君子之风。”“桃李芬芳海洋科学尊先圣,波澜壮阔原理创新超寻常。”这幅由“中国遥感地学之父”陈述彭院士在文圣常80岁生日时题写的寿联,概括了他为国家海浪科研和海洋人才培养作出的突出贡献。

拳拳赤子情

文圣常能够到青岛工作,能够在海洋科研方面取得卓越成就,与九三学社社员、海洋学家赫崇本教授是分不开的。赫崇本不仅将带回国的珍贵的欧美国家海洋科学研究资料毫无保留地交给文圣常,而且还邀请他加入学习组,共同学习,共同研讨,累积知识。在他的带动和影响下,文圣常1956年加入九三学社,从此以后,“爱国、民主、科学”的精神就成为他人生的追求和信仰。

他性格温和,温文儒雅,与人为善,学生们甚至从未见他发过火。已是院士的他,总是一身简朴,穿着洗得发白的灰色夹克,拿着一只似乎已成为他的标志的手提袋,穿梭于中国海洋大学校园。为本科生作完讲座后,在大家热烈的掌声中,他一再鞠躬致谢,在场的人无不动容。即便素不相识的人给他写信,他也总是亲笔回信。

他公私分明,光明磊落,严谨自律。每每老家来人,他都自掏腰包请客人吃饭,从来不将公款用于私人事情。手下的人评职称,他也从不向组织打招呼,甚至刻意回避担任评委。他年龄大了听力下降,学校多次提出要给他配备秘书,都被他婉言谢绝了。

他热爱祖国,报效桑梓,关心教育。即便年事已高,退居到二线,他还是想力所能及地为国家、为社会、为学校做点什么。他曾担任《中国海洋大学学报(英文版)》主编十多年,在他的带领下,学报英文版被SCI收录。2000年,文圣常荣获1999年度“何梁何利基金科学与技术进步奖”,他把20万元港币的奖金全部捐献给祖国的教育事业:一半捐给自己的家乡河南光山砖桥镇用于盖教学楼,另一半则捐给他从事教学科研工作的中国海洋大学,设立“文苑奖学金”,奖励品学兼优、具有创造精神和实践能力的优秀学生。2006年,文圣常从自己的工资收入中拿出10万元补充到“文苑奖学金”中。2009年,文圣常又将个人获得的青岛市最高科技奖 50万元奖金无偿捐赠给学校。2018年,他再次向学校捐赠20万元,用于“文苑奖学金”的发放。

高山仰止,景行行止,虽不能至,然心向往之。文老虽已近百岁高龄,但他依然关心国家的海洋科研事业,他的高尚情操,定会在一代又一代九三人中薪火相传。2019年12月,“九三楷模”授奖现场播放的短片概括了文圣常卓越的成就和一路走来的光辉历程——从英俊少年到耄耋老人,人生征途上,你一直都在耕海踏浪。崇德守朴,奖掖后学,如红烛燃烧自己,为他人播撒希望。爱国主义的光辉,科学精神的脊梁,你用六十年的执着,奏响九三人为祖国向海图强的华章。

(姜玉兰为九三学社青岛市委会组宣处处长;冯文波为中国海洋大学新闻中心副编审;郭铖为中国海洋大学文圣常院士秘书)

责任编辑:马莉莎