吉迪恩的号角:穷人应平等地获得法律帮助的权利

2020-04-09毕苗苗

毕苗苗

“法律面前人人平等”不仅是人们耳熟能详的权利宣言,还是法治国家宪法的基本规定。贯彻落实“法律面前人人平等”原则,也是我国全面推进依法治国战略的核心要义之一。美国法理学家罗纳德·德沃金就曾提出“平等的关切是政治社会至上的美德”,这也是法治中国建设所追求的至上美德。

所有人均能平等地获得法律帮助的权利,在刑事司法中的重要性不言而喻。放眼古今中外,从自行辩护到委托辩护,再到迈向指定辩护的历史脉络中,一旦所有案件所有人都有权聘请律师提供法律帮助,那么富人有“权”与穷人有“权”表面上是法律适用的一致,实际上却掩盖了实质上的不一致。比如说法律规定当街乞讨是违法行为,看起来是法律面前人人平等,但事实上限制了生活无着落处于贫困线下穷人的生存权。所以,这种思考自然就产生了“穷人的权利如何平等地予以保障”的话题。这一阶段最为经典的里程碑式的案例之一就是1963年美国联邦最高法院判决的“吉迪恩诉温莱特案”(以下简称“吉迪恩案”)。

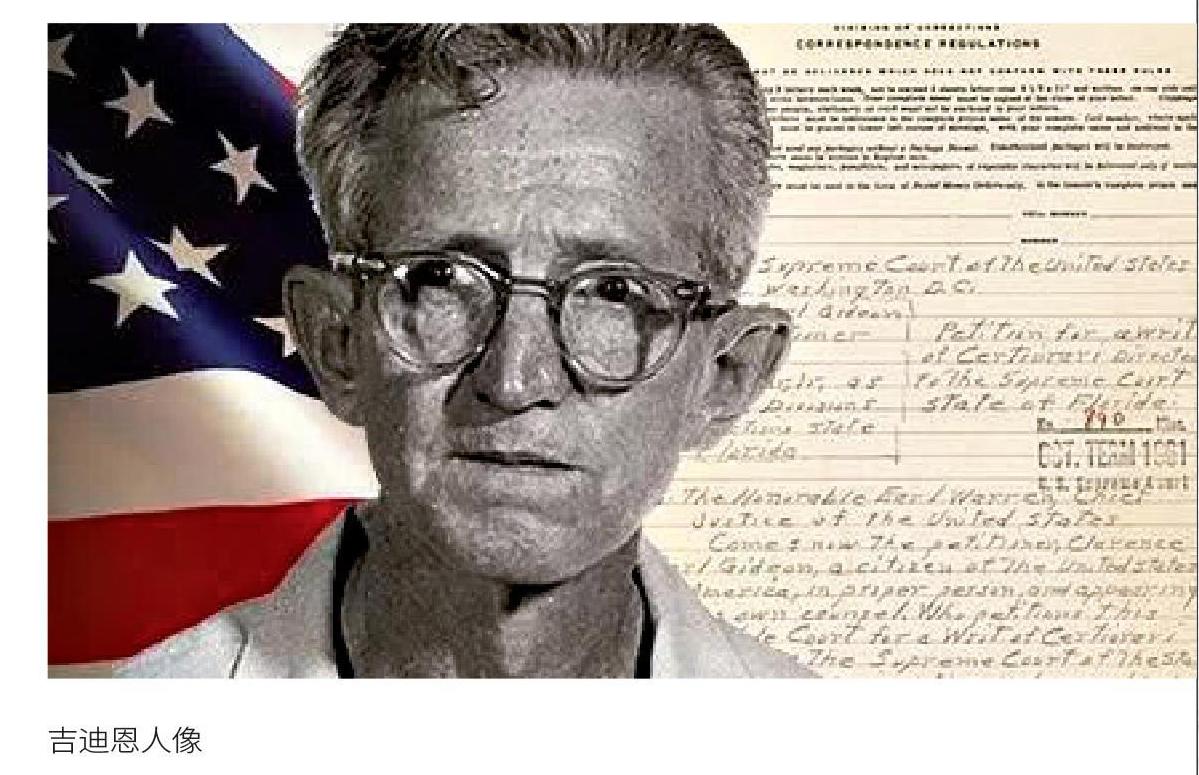

北京大学出版社于2018年4月出版的由兩次问鼎普利策新闻奖的美国记者安东尼·刘易斯所著的《穷人能否获得公正审判?》一书,正是对吉迪恩案的来龙去脉进行全景展现的纪实法律作品。本书开篇先对吉迪恩案的案情进行了回顾式的简要描述。1961年,在美国佛罗里达州,一个名叫吉迪恩的失业白人男子擅闯一家台球厅,试图从自动售货机里偷走一些零钱和一瓶饮料,结果被捕受审。在审理过程中,他希望州法院为其指定律师辩护,但遭到拒绝,他只好自行辩护。结果吉迪恩因为没有辩护经验和法律知识,不知如何申请陈述、如何进行交叉询问、如何排除非法证据,最后被州法院定罪并被判处5年有期徒刑。但是,这个只有初中文化程度的人并没有放弃,居然决定向联邦最高法院提出申诉,而且申诉的主要理由不是案件的事实和证据问题,他也没有声泪俱下在申诉状里痛陈自己的案件是冤假错案,而是直接诉诸美国联邦宪法第六修正案,即所有刑事指控中,被告有权在有刑事管辖权的犯罪发生地获得无偏私的陪审团及时、公开的审判。被告应当被告知起诉的事实和诉因,有权获得对自己有利的证据,有接受辩护律师帮助的权利。在不少人眼中,对于一个文化程度不高的人来说,这个申诉理由简直是一个“奇迹”;更让人意想不到的是,美国联邦最高法院从当年浩如烟海的调卷申请中竟然关注到吉迪恩用潦草的字迹写就的申诉信,并受理了他的请求。这一系列犹如“神助”的过程也引起了作者强烈的好奇心去深入探究:吉迪恩案是怎么产生的?案件产生背后的整个社会文化土壤是什么样的?

美国联邦最高法院正式受理吉迪恩的申诉后,指定当时华盛顿州一家十分有名的“阿诺德、福塔斯和波特律师事务所”创始合伙人律师福塔斯代理吉迪恩案。福塔斯代理此案后名声大噪,后来被林登·约翰逊总统提名任命为美国联邦最高法院的大法官。从中也可以看出,有机会实现职业生涯上的飞跃发展或许是不少律师对看起来“吃力不讨好”的指定辩护案件尽心尽力的动力来源。联邦最高法院依据联邦宪法第六修正案的规定,对吉迪恩案发回重审,最终吉迪恩被判无罪释放。

本书篇幅不多,只有大约15万字,作者却将大部分笔墨倾注于以沃伦为首席大法官的联邦最高法院(业内习惯称为“沃伦法院”)的判决过程。由此可见,沃伦法院在推动吉迪恩案成为美国司法史上的经典案例中扮演了十分重要的角色。在历史上,除了吉迪恩案,沃伦法院的不少判决同样载入史册,被人铭记。例如,1954年在布朗诉教育委员会案中,宣布种族隔离违宪;1966年在米兰达诉亚利桑那州案中,确立了刑事审讯阶段的沉默权等。仔细梳理沃伦法院从1953年到1969年间做出的经典判决可以发现,“平等”这一核心理念贯穿始终,通过一系列经典判决向种族隔离、选举不平等等各个领域的不平等现象“宣战”。当把本书置于一个宏大的时代背景下去审视,就能发现其价值与意义远超于一本书的范围。

那么,为什么平等能够成为沃伦法院十余年的司法主题?这首先要从美国独特的建国历程中找寻。当年《论美国的民主》的作者托克维尔游览美国之后就断言,美国社会涵养了“无处不在的平等”。但当时美国奴隶制依然合法地盛行,美国黑人和女人还没有选举权······即使从今天的眼光来看,美国社会充斥着如此严重的不平等现象,无论如何也不可能发展成一个倡导平等的国家。但在来自阶级分层鲜明的法国的托克维尔看来,美国本土已经具有了让他惊诧不已的平等基因,而这种平等基因在沃伦法院时代被彻底激发。为此,必须从所处时代的背景去看待法律,了解法律所回应的时代主题。否则,如果忽视了特定时代的约束条件,也许各种“智慧”会成为“偏见”的代名词,反而以“愚蠢”的名义、“反智”的形式,在历史的长河中“潜伏”下来,正所谓“偏见是愚者的智慧”。

20世纪五六十年代的美国正处于新一轮平权运动风起云涌的时代,这是整个沃伦法院时期做出更多有关权利平等判决的时代背景,也是在回应林登·约翰逊总统“向贫穷开战”的时代号角。所以,1963年产生了吉迪恩案,宣告穷人也同样有权获得法律的帮助。由此可见,法律必须回应时代的主流趋势,“通过法律的治理”而不是“依据法律的治理”。

在契合时代主题之下,当1963年吉迪恩案产生时就有进一步追问的现实逻辑,即为什么是1963年,而不是沃伦已担任首席大法官的10年前?为什么偏偏是一个只有初中文化程度的吉迪恩来推动那个时代的司法责任?为什么又是联邦最高法院做出这个经典判决?

为了解答上述问题,有必要回到那个时代去理解时代的理念,尤其是沃伦考量了哪些“利益”从而产生了做出这类判决的思路和理念。为了避免讨论的空泛和虚无,有必要透过对沃伦的个人成长与职业发展经历去挖掘相关的信息,将他从“神坛”上拉回凡间,这样也有助于问题的讨论更具有鲜活性。从沃伦的职业履历看,沃伦早年曾担任加利福尼亚州的总检察长和州长,还竞选过副总统。根据沃伦相关的传记记载,他在任加州总检察长时对打击犯罪是毫不手下留情,甚至在太平洋战争期间,罔顾人权积极推动将美国十多万日侨进行集中圈禁,给世人留下一个非自由派法官的形象。而且,当时联邦最高法院9位大法官中,民主党人就占8人,所以,作为共和党人的德怀特·艾森豪威尔总统非常希望能由一个共和党人担任首席大法官,以平衡党派的力量。在内外因共同作用下,沃伦走向了首席大法官的职位,有机会推行自己的司法理念。

然而,一个曾经非常痛恨犯罪的政客,如何会对穷人的司法权利如此重视?这又与沃伦的成长经历密切相关。他的父亲早年因为参加工会维权被暗杀,且案件一直没被侦破,他内心对犯罪有着刻骨的仇恨。同时,在失去家中顶梁柱的贫苦家庭里成长的经历,又让他对穷人艰难的生存状况有深刻的体认。沃伦这两种经历或许成为他一面严厉打击犯罪、一面积极保障穷人权利的个人经验来源。更为重要的是,沃伦法院中5位自由派法官几乎都有与沃伦类似的成长经历,导致他们对贫穷弱势群体有强烈的自我认同,而4位保守派法官的家庭、出身都非常良好,贫穷离他們很远,无法感同身受。这种差异也多多少少影响一系列涉及平权的经典案件的判决,大多是以自由派法官5比4的微弱优势通过。

诚然,即便具备这些时代条件,还需要必不可少的案件“抓手”,只有借助这个“抓手”才有可能实现所追求的司法理念。比如说,目前我国全面推进依法治国战略的“抓手”就非常到位,政治体制改革以司法改革为抓手,司法改革以刑事司法改革为抓手,刑事司法改革以死刑案件和死刑复核案件为抓手,司法公正以司法公开为抓手。当年土耳其“改革之父”凯末尔为了实现土耳其政教分离,以文化改革为抓手;改革开放总设计师邓小平于1975年第二次复出后全面整顿国民经济,最开始就是以铁路改革为抓手。毫无疑问,这些改革“抓手”的选择都有其现实逻辑。具体到本书的内容描述,当时美国社会上下亟须一个案件“向贫穷开战”,而且许多人对美国法院一直沿用1942年贝茨诉布雷迪案(以下简称“贝茨案”)所确立的先例来处理有关获得律师帮助权利的做法越来越难以忍受,因而希望寻找一个新的判决规则来推翻贝茨案先例。但“万事俱备,只欠东风”,20多年来机会一直没有出现,因为没有人为此将相关案件上诉至联邦最高法院。直到吉迪恩提起申诉,才给沃伦法院提供了一个合适的“抓手”,一揽子地解决所有问题。

抚今追昔,可以充分体会到历史是现实的照妖镜,现实是历史的回魂汤。必须承认,如果权利的实现是需要成本的话,由于无力支付成本,穷人获得法律帮助的权利根本不需要加以限制,就往往会处于被“自动剥夺”的状态,更无平等可言。如今,即便穷人获得法律帮助的权利在以人类整体的名义或根本大法的地位,在“法律面前人人平等”的立法当中获得了普遍承认,不少人仍没有注意到穷人或者说底层群体在这种看似平等的立法之下实际上所产生的不平等后果。就我国司法进程而言,从赵作海案、聂树斌案、念斌案到近期的张玉环案,人们主要把目光放在刑讯逼供如何导致冤假错案,甚至是国家赔偿数额的多少,而较少关注律师在艰难寻找申诉案件改判的“抓手”过程中一次次义无反顾地摸索。试想如果这些底层群众在进入司法程序之初就能充分保障其平等获得律师提供法律帮助的权利,或许不少案件又会早些迎来转机。正如吉迪恩吹响了平等胜利的号角一样,当下法治中国建设似乎应该从吉迪恩案汲取的经验是:我们不应不遗余力地构建一个只有少数群体才能享有的精致的权利体系,而应该着手已有权利的平等分配和保障,必须将缓解现实存在的不平等作为全面推进依法治国的阶段性目标。毕竟,所有人平等地获得法律帮助的权利是必需品,而不是奢侈品,更不是被随意嘲弄的对象。

所以,从这个意义上讲,本书虽然出版于60多年前的异国,但与我们所处的时代同样可以发生一种神秘的联系。当下我们正昂首阔步地走在时代铺就的大道上,引用吉迪恩寄给律师福塔斯的信中所写的一句话:“我相信,每一个时代法律都会有所进步,每一年也都会有人类有益的新事物出现。”

(作者为北京市东城区司法局干部)

责任编辑:尚国敏