刘岱峰与黄汲清的一段往事

2020-04-09赵瑞

赵瑞

2020年是纪念九三学社创建75周年,全社上下都以各种形式开展纪念活动,笔者所在的九三学社山西省阳泉市委员会盂县小组也积极组织了主题学习活动,纪念九三学社创建75周年。

10月24日,经九三学社山西省委秘书长马兢建同志介绍推荐,盂县小组先后赴九三学社传统教育基地——山西大学姚奠中艺术馆和山西国民师范旧址革命活动纪念馆学习参观。在山西国民师范旧址革命活动纪念馆参观的时候,笔者发现了一个熟悉的名字——刘岱峰。

刘岱峰是我的同乡,也是山西盂县人。我父亲退休前从事多年政协文史资料的研究工作,撰写过刘岱峰同志的纪念文章,我也就耳濡目染,对刘老的名字熟记于心。

回到家,我又找出父亲以前收集的刘岱峰前辈的资料,想把刘老的革命经历再好好读一读。没想到有了意外的收获,发现一篇由九三学社前辈黄汲清撰写的纪念刘岱峰的文章《回忆岱峰同志》。于是我把刘岱峰和黄汲清两位前辈的这段往事介绍给大家。

回溯到1949年11月1日,“西南战役”开始。中国人民解放军第二、四野战军各一部由湖南常德、湖北宜昌西进,30日解放重庆。直至12月27日解放成都,整个战役历时57天,共歼灭国民党军90万余人,西南四省解放。黄汲清回忆到:当时他和全家5口人都借住在北碚西部科学院内原中央地质调查所。1950年1月初的一天,解放军军代表刘雅清乘坐吉普车来访黄老。一开始黄老还不清楚,后来才知道是时任西南军政委员会财经委员会副主任兼秘书长的刘岱峰派刘雅清去拜会黄老。黄老说当时与军代表的谈话气氛非常融洽,刘雅清转达了刘岱峰等解放军领导要与黄老会晤的意愿。之后,一辆吉普车送黄老到曾家岩与解放军高级代表刘岱峰、段君毅、万里、李文采会面。除刘岱峰外,其他3人分别是当时西南军政委员会工业部的部长和副部长。由于新中国成立后的经济建设需要大量的地质勘测人员,开展普查矿产资源工作,刘岱峰等领导非常重视地质专业人才发挥专业技术的作用,所以才有了这次会面。会面中,大家一致认为西南几省的地质勘探工作很重要,表示要请黄老来组织西南地区地质工作者,开展重点矿产的普查勘探工作。黄老简要汇报了西南地区地质机构及工作情况。当时,全西南地区留有200余名地质人员,占全国总数的一半。黄老建议成立西南地质调查所,统一领导全地区地质工作。刘岱峰等领导同意黄老的意见,并经过多次组织协调、协商、落实,办成了几件大事:

成立西南地质调查所。根据黄老建议,在原四川地质调查所内成立西南地质调查所,原来四川所的人员全部进入西南所。贵州、西康地质调查所的人员也并入西南所。云南方面原有工程师不动,但改由西南所任命。西南军政委员会主席刘伯承正式委任黄老为西南地质调查所所长。西南军政委员会副主席、中共西南局书记兼西南财委主任邓小平在西南地质调查所成立之日,宴请黄老以及乐森寻、常隆庆两位副所长,刘岱峰同志作陪,并且当场明确由西南财经委员会帮助他们解决工作中的困难。

解决钻探工具问题。根据当时一位老工人张本务的建议,黄老请财经委员会把当时散放在不同单位的四部“英格沙”“利根索”钻机,集中在地质调查所使用。刘岱峰对这一工作非常支持,由西南财经委员会通知有关单位,短时间内就把四部钻机调到地质所,一部分钻探工人也随机器参加地质所工作。同时,还进口了一批苏联300型、500型的新钻机。有了这些合适的工具来了解深部地质情况,结合地表探测,对矿产储量和远景评价工作的效率和精度都得到了很大的提高。

建成新办公楼。西南地质所建成后职工人数迅速增加,各种仪器设备也增加不少,原有的房屋就不够分配了。黄老经过与刘岱峰商量,西南所拟定在重庆市小龙坎建筑所址及有关附属建筑的预算,并报请西南财经委员会批准。后又经过刘岱峰多次关心和督促,1951年即与建筑公司订立合同,上半年开工,到年底主办公楼即建成交付使用。此时,西南地质调查所已经升格为西南地质调查局,主管全西南地质工作,由黄老担任局长。

开展各种矿产的普查勘探工作。由黄老亲自负责,组织成立重庆中梁山煤田勘探队,先拨三部钻机开始工作。为了供给重庆钢铁厂的原料,成立了綦江铁矿勘探队。当时中央已经成立了全国地质工作计划指导委员会,指定由西南所勘探贵州水城铁矿。西南所还与中央石油总局的四川石油勘探处合作,开展盆地内的油气普查,首先在江油海棠铺准备钻探。接着对东川铜矿、个旧锡矿、易门铜矿、会泽铅锌矿、南川煤矿等一批矿区和矿点进行了普查勘探。这些资源勘探对后来的几个五年计划建设和西南的经济发展都起到了基础性作用。

政治上组织上关怀。当时西南地质所的职工中没有中共党员,只有两位团员。刘岱峰特别派了一位唐科长来地质所工作,一方面了解职工的政治情况,另一方面准备发展党团员。唐科长抽时间给职工们上党课,黄老也参加听讲,刚开始合作的还算好。但这位科长在一段时间后发现职工分两大派,一派是四川籍为主的川派,一派是非川派。黄老自己是四川人,但他不是所谓“川派”头头,黄老与非川籍的人士也相处得很好,唐科长的说法是没有根据的。刘岱峰经过调查了解,批评唐科长说两派的斗争事实根本不存在,即使稍微有点苗头,作为党的领导干部,不但不应该强调这一点,而且还要把它消灭在无形中。不久西南财委就撤回了这位科长。从这件事情中黄老看出了刘岱峰政治水平高,處事识大体,确实有丰富的领导艺术。不久西南财委另派了一位处级领导曾全同志来所任办公室主任,黄老与曾同志合作得很好。

聘请专家回国。黄老回忆到,在与邓小平同志会晤时,小平同志曾经问到有没有在美国的地质专家愿意回国工作。黄老介绍有一名年轻的地质博士赵景德曾表示愿意回国。黄老与赵博士通信联系后,赵正式表示愿意回来。黄老随即呈请西南财委拨款3000美元,托人自香港汇款给赵博士作为路费。不幸信函来往花去两个月时间,赵博士临行时国际形势发生变化,美国政府下令不许中国专家离开美国,赵博士终未成行,成为一件憾事。

创办地质勘探学校。西南煤矿管理局局长孔勋,鉴于煤矿局没有一位地质人员,遂向西南军政委员会建议创办西南地质勘探学校,培养中级地质人员并举荐黄老为校长。刘岱峰找黄老商量,并委托西南地质局兼管此事。之后地质局就在歌乐山租了一批民房,开办了两年制地质勘探学校,由黄老兼任校长。教师队伍基本上是西南地质局的高级工程师,包括常隆庆、李贤诚、熊永先等,并请曾在昆明工作的王守本担任教务长。王守本的组织能力强,事业心强,不到两年就把学校办得有声有色。在这种情况下,黄老呈请西南财委拨转款,在歌乐山下嘉陵江畔建成可容纳500人教学的新校区。教育是国之大计、国之根本,黄老回忆说这是他在西南办成的一件大事。在重庆地质勘探学校毕业的学生前后不下数千人,都把黄老当作校长,而黄老却风趣地说他这个校长在1954年即已离职,是“徒有一个虚名”的校长。

黄老从1950年与刘岱峰会晤,到1954年调离西南地区,两个人在工作上经常交往合作,建立了深厚的友情。刘岱峰作为中国共产党的高级干部,他非常重视党外知识分子工作,善于搞统战工作,团结了许多像黄老一样的专业科技人才,为新中国的建设作出了重要的贡献。

在此九三学社创建75周年之際,通过一次基层组织的主题学习活动,使我有机会再次重温了刘岱峰同志与黄汲清前辈的一段通力合作、为国家的地质勘探事业打下重要基础的往事。作为刘岱峰同志的同乡后辈,作为黄汲清先生的九三学社后辈,身处在伟大祖国“两个一百年”伟大目标的交汇期,我要学习先辈们艰苦创业、建设祖国的奉献精神,学习他们通力合作、彼此信任的事业情怀。今天,我们要把握“不忘合作初心,继续携手前进”的时代内涵,让前辈们的精神化作青年后辈进步的无形动力,与所有志同道合的社会主义事业建设者们一道,把我们的家乡建设得更加美好,不负先贤,未来可期。

(作者为山西省盂县经济信息中心高级工程师,九三学社山西省委会思想建设研究中心研究员)

责任编辑:尚国敏

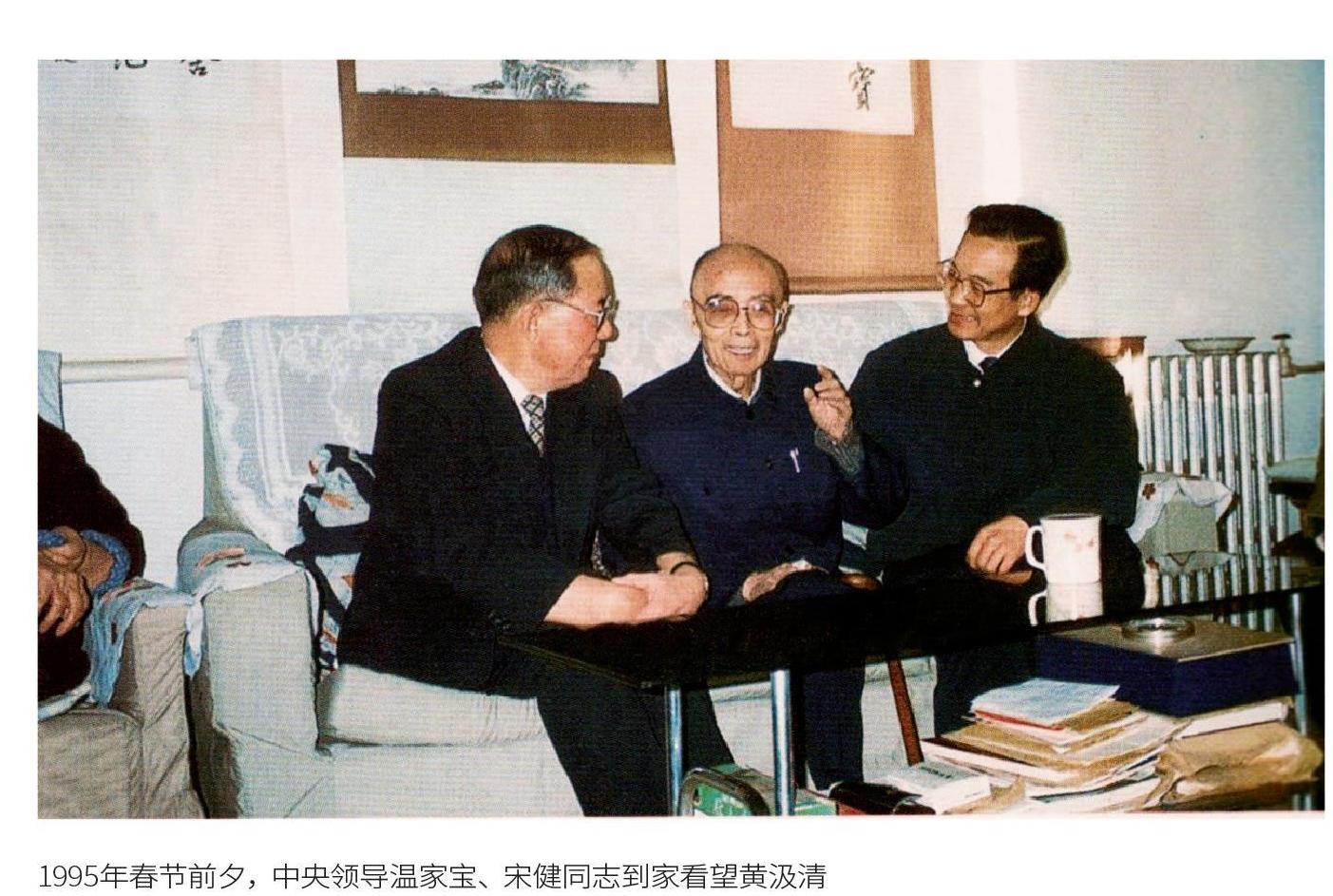

黄汲清

黄汲清(1904—1995),出生于四川仁寿,大地构造学家、石油地质学家。1948年,当选为中央研究院院士,1955年当选为中国科学院学部委员(院士)。1954年加入九三学社,为九三学社第四、五届中央委员会委员,第六、七届中央委员会常委。

黄汲清于1928年毕业于北京大学地质系,1932年赴瑞士伯尔尼大学和浓霞台大学地质系学习,1935年获理学博士学位,1936年回国。

1950年初,黄汲清任西南军政委员会委员,并先后担任西南地质调查所所长,全国地质工作计划指导委员会委员,燃料工业部石油总局顾问,重庆地质勘探学校校长,地质部西南地质局局长,中国地质科学院副院长、名誉院长。

1980年,他被瑞士苏黎世联邦理工学院授予名誉博士学位。1985年被美洲地质学会授予名誉会员称号,并在1988年被苏联科学院选为外籍院士,1994年被俄罗斯科学院选为外籍院士。

在他70年的地质生涯中,共发表了250余篇文章,20部专著,在地质学研究的诸多领域做出重要的学术成就和贡献:建立了中国二叠纪地层划分的基础;奠定了中国历史大地构造学的基础;创立和发展了多旋回构造运动学说;他的陆相生油论和多旋回说,对我国的石油、天然气普查勘探事业也产生了重大影响。