引进甘蔗种质资源杂交后代适应性评价

2020-04-09蒋洪涛崔新迪赵丽九许誉芝陈保善张木清

蒋洪涛,崔新迪,赵丽九,许誉芝,陈保善,张木清

(1.广西大学广西蔗糖产业协同创新中心,南宁 530004;2.福建农林大学国家甘蔗工程技术研究中心,福州 351102;3.广西大学生命科学与技术学院,南宁 530004)

0 引言

甘蔗是我国主要的糖料作物和经济作物,主要分布于广西、云南、广东、福建等省份,是保证我国糖业持续健康发展的物质基础。近几年随着人们生活水平的提高,对糖料的需求也不断增加,选育高产甘蔗品种,是目前急需解决的关键问题[1-2]。复杂的多倍体结构、遗传基础狭窄等因素,给甘蔗的遗传育种带来了巨大困难[3-4]。甘蔗种质资源是甘蔗高效育种的物质基础,引进优异种质资源,对丰富我国甘蔗种质资源和甘蔗品种改良具有重要意义,而育种材料的科学选配是甘蔗杂交育种的关键所在[5-7]。因此对引进的甘蔗品种(系)进行种质资源评价有助于科学地筛选优良的育种材料,促进甘蔗杂交育种取得新的突破,进而保障甘蔗产业高效健康发展。目前,对甘蔗种质资源的评价主要分布在两个方向,一是对甘蔗种质的农艺性状评价,通过对种质资源农艺性状的实际测量,实现对种质资源的评价和分类。赵勇等[8]采用重要农艺性状快速分级的方法对甘蔗种质资源进行评价,为种质资源的精准评价和杂交利用提供参考。赵俊等[9]对113份从国外引进的甘蔗种质的农艺性状进行研究,将这些种质根据农艺性状划分为7类,为杂交组合选配及甘蔗品种改良提供指导。高三基等[10]对14个甘蔗品种经济性状进行因子分析及聚类分析,为甘蔗杂交育种和种质资源的筛选提供参考。二是从分子角度利用现在不断发展的分子标记技术SSR[11]、AFLP[12-14]等对甘蔗种质资源在分子遗传上进行探究。苏火生等[15]利用SSR 分子标记技术对40份国外甘蔗品种进行品种鉴定,对国外品种的收集保存和快速准确鉴定提供技术基础与理论依据。因此,本研究对引进的24份甘蔗种质进行农艺性状分析,利用目前应用分析成熟的主成分分析、回归分析及通径分析3 种分析方法[16-19],对引种材料的适宜性、农艺性状进行分析评价,筛选出影响甘蔗产量的主要农艺性状,为甘蔗种质资源的精准评价和杂交育种材料的科学选配提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

参试甘蔗材料是广西大学张木清教授于2012 年在美国农业部运河点育种站按照常规杂交育种技术选择5 个甘蔗组合:母本HOCP01-157×父本CP14-0969、母本CP49-50×父本CP96-1252、母本CP88-1762×父本CP96-1252、母本CP00-1100×父本Q209、母本CP89-2143×父本CP72-1210;杂交所得9 个甘蔗花穗,带回国后经过杂种圃和选种圃后选择出24 个糖分、产量和抗逆性较好的甘蔗材料(如表1),在对24 个甘蔗材料进行品比的同时进行抗旱性评价试验,试验对照品种为广西本地主栽品种ROC22(新台糖22号)。

表1 试验材料的来源Table 1 Origin of materials

1.2 试验设计

1.2.1 试验地点和田间种植

试验地点位于广西壮族自治区南宁市武鸣区(北纬22°59′58″~23°33′16″、东经107°49′26″~108°37′22″),属亚热带季风性气候,光热充足,雨量充沛,夏季炎热多雨,春秋季易旱,冬季温暖少雨,偶有霜雪。年平均气温21.7℃。

田间种植于2014—2017 年在武鸣科研基地(南宁市武鸣区锣圩镇华侨农场)进行。试验采用完全随机区组设计,每个试验材料种植666.7 m2(1 亩),行距1.2 m,设置3 次重复,共2 000 m2(3 亩)。于2014 年3 月、2015 年3 月进行两年新植,种植密度为每公顷45 000 个双芽段,双行品字形摆种,四周设置保护行。田间管理同常规管理。新植蔗于一年砍收后,及时进行宿根管理,开始留宿根继续观察。试验年限为4 年,共计两年新植和两年宿根。

1.2.2 性状调查与数据分析

参照《甘蔗种质资源描述规范和数据标准》[20],在甘蔗苗期分别对出苗率、分蘖率、宿根发株数进行调查,在甘蔗成熟期分别对新宿甘蔗进行株高、茎径、有效茎、单茎重、蔗糖分等农艺性状调查和品质性状检测,并计算蔗茎产量(0.785×株高×茎径2×有效茎×10-6)和蔗糖产量。

利用Excel与R语言,对10个考查性状进行相关性、主成分、多元回归、通径分析。

2 结果与分析

2.1 10个农艺性状的遗传变异分析

结果如表2,在这10 个农艺性状中,各个性状均呈现出不同的遗传变异。变异系数在6.79%~29.44%,变异丰富。出苗率平均为50.5%,其中GUC29 出苗最好,出苗率为65.0%,GUC10、GUC13 出苗率较差,出苗率不足40%。分蘖率平均为140.2%,其中分蘖最强的品种为GUC15-2,分蘖率为212.2%,分蘖最弱的品种为GUC23-2,仅为71.2%,参试种质间分蘖性遗传变异较大,其中不乏强分蘖性的种质。宿根发株率均值为177.1%,宿根性最好的种质为GUC21,宿根率高达274.1%,宿根性的遗传变异在不同种质之间变化较大,参试种质间含有宿根性强的种质。同时,也可以看出,在考察有效茎数、茎径、单茎重、蔗茎产量、蔗糖分、蔗糖产量这6个产量性状也表现出不用的遗传分化。其中蔗糖产量的变异系数最大,达到17.97%,其次为蔗茎产量、单茎重、茎径、蔗糖分、株高,最小是有效茎数,仅为6.79%。综合种质的各个性状,发现这25个甘蔗种质在分蘖和蔗糖产量上有较大的遗传改良潜力。

表2 甘蔗种质资源主要农艺性状变异情况Table 2 Variation of main agronomic traits

2.2 主要农艺性状的相关性

对25 个甘蔗品种的主要农艺性状进行相关性分析,结果(图1)表明茎径与单茎重、蔗茎产量、蔗糖产量呈极显著正相关;单茎重与蔗茎产量、蔗糖产量呈现极显著相关;蔗茎产量与蔗糖产量呈现极显著相关;萌芽率与宿根发株率呈现显著正相关;宿根发株率与蔗茎产量呈现显著负相关。从参试甘蔗主要农艺性状间的简单相关性分析可以看出茎径、单茎重、蔗茎产量对蔗糖产量有重要的影响,因此在蔗糖高产品种的筛选评价中,首先应着重考虑茎径、单茎重、蔗茎产量这3个性状。

图1 主要农艺性状的相关性分析Fig.1 Correlation analysis of main agronomic traits

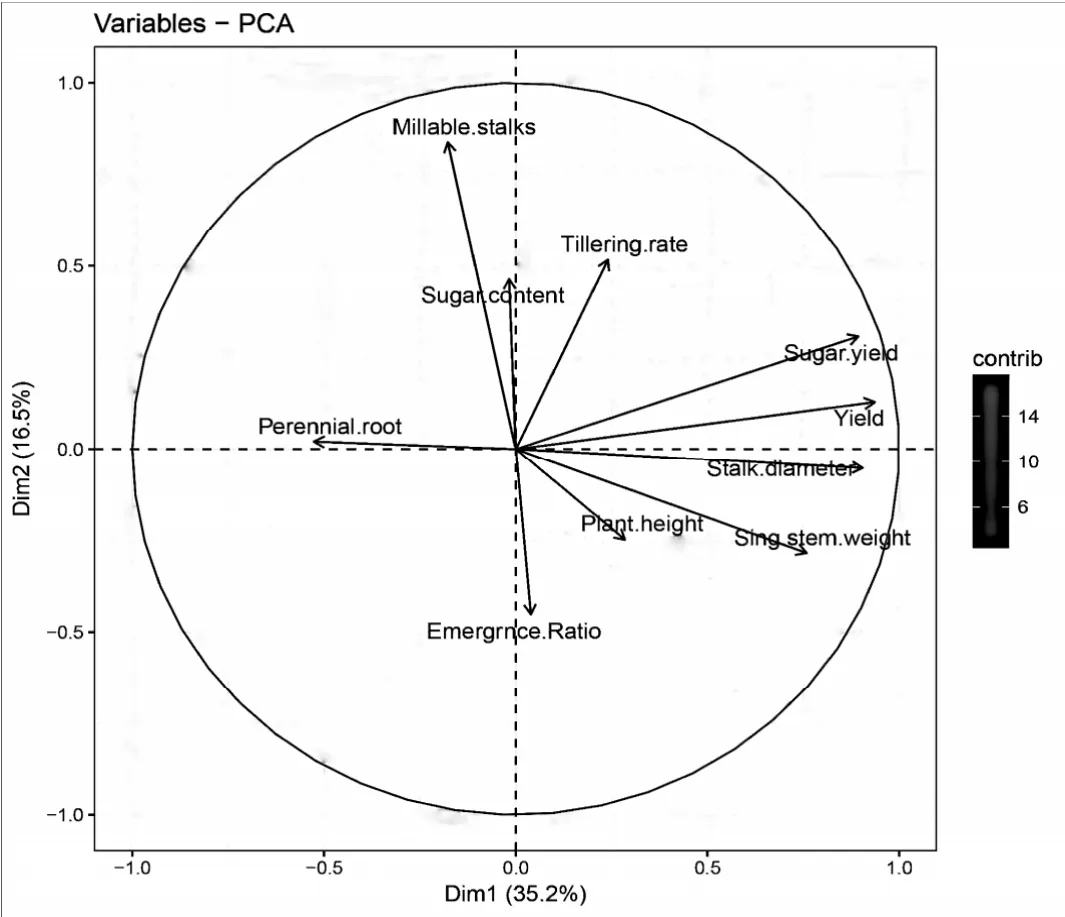

2.3 甘蔗主要农艺性状的主成分分析

由于这10个农艺性状之间具有多重相关性,为了避免分析结果存在误差,故采用降维处理,对着10个农艺性状进行主成分分析。根据以特征值大于1 作为主成分纳入标准,得到4 个主成分(表3)。结果表明,第一主成分、第二主成分、第三主成分和第四主成分的贡献率分别是35.2%、16.5%、15.3%、12.1%,累计贡献率达到79.1%,表明这4 个主成分已经覆盖了所有性状的主要信息,因此提取了这4 个主成分作为试验种质性状选择的主要指标。在第一主成分中蔗茎产量的特征向量最大,其次是蔗糖产量;在第二主成分中有效茎数的特征向量最大,其次是分蘖率;第三主成分中蔗糖分的特征向量最大;在第四主成分中萌芽率的特征向量最大,其次为宿根发株率。第一主成分的特征值为3.52,贡献率为35.2%,其中蔗茎产量的载荷量最大,其次为蔗糖产量和茎径(图2),表明这3个性状具有相互促进的作用,这3个因素同属产量性状,因此可以称第一主成分为“产量因子”。第二主成分的特征值为1.65,贡献率为16.5%,在该主成分中有效茎数的贡献最大(图2),因此可以称为“有效茎因子”,其特征向量间的关系表明,有效茎数多的品种,萌芽率、单茎重、株高反而会降低。根据各种质的主成分坐标(图3),对这25 个甘蔗品种进行综合评价,得出这25 个品种的综合排名(表4)。

表3 甘蔗农艺性状的主成分分析Table 3 Analysis of principal components of agronomic traits

图2 农艺性状对Dim1和Dim2的载荷图Fig.2 Load diagram of agronomic traits on Dim1 and Dim2

图3 各种质的主成分坐标Fig.3 Principal component coordinates of each progeny

表4 25 个品种的综合排名Table 4 Comprehensive ranking for 25 varieties

2.4 多元线性回归

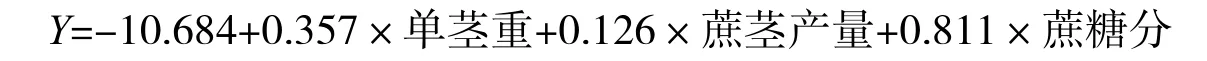

以蔗糖产量为因变量,其他农艺性状为自变量,进行多元线性回归,自动剔除无显著性的变量,筛选出影响产量的重要性状,得到回归方程:

回归方程表明,单茎重、蔗茎产量、蔗糖分这3 个变量与蔗糖产量有显著的线性相关效应,可以解释99.31%的因变量变异,其中茎径和蔗茎产量与前面的相关分析相同。在自动剔除无统计显著性的变量后,与蔗糖产量不具有显著相关的蔗糖分与蔗糖产量有显著的线性效应,这是逐步回归不同相关分析的所在之处,是由性状间复杂的相关性引起的,剔除一个性状,就会使原来性状的关系发生很大变化,尤其与该性状显著相关的性状,也会由该性状的选出而被剔除。蔗糖含量与蔗糖产量有显著的线性效应,这与我们实际情况相符合,相关系数R=0.996 5,决定系数R2=0.993 05。

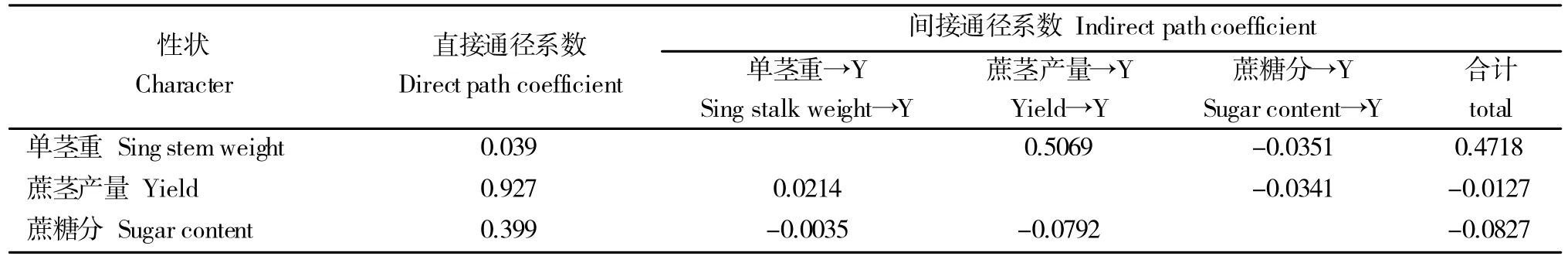

2.5 甘蔗主要农艺性状的通径分析

通过对蔗糖产量有显著影响的3个性状进行通径分析(表5),可以解释农艺性状对糖产量的直接通径系数、间接通径系数。研究表明,蔗茎产量对蔗糖产量的直接效应最大,其数值为0.927,其次是蔗糖分,所以蔗糖产量是由蔗茎产量和蔗糖分决定。单茎重的直接正效应不是很大,但因它通过蔗茎产量影响蔗糖产量的效应比较大,因此单茎重的最终效应就比较明显,而蔗糖分与单茎重和蔗茎产量都有较小的负效应关系,因此最终效应就比单茎重要小。通过正负抵消,可得到3个农艺性状对糖产量的综合效应,即蔗茎产量>单茎重>蔗糖分,构成因素间相互促进与制约关系。从剩余作用看,剩余通径系数=0.083 37,这个值是由通过逐步回归分析剔除的一些性状或实验误差引起的,与通径分析的主要因素相比作用不大。

表5 主要农艺性状与糖产量的通径分析Table 5 Path analysis between agronomic traits and sugaryield

3 结论

(1)25份甘蔗种质农艺性状的变异系数超过20%的有分蘖率、宿根发株率,说明这25份甘蔗种质在这两个性状上变异丰富,这两个性状除了受到遗传因素影响外,易受生长环境条件的影响。相关性分析结果表明,茎径、单茎重、蔗茎产量与蔗糖产量呈现极显著的正相关,在高糖品种选育时,可以优先考虑这3个性状。

(2)通过对25份甘蔗种质的主要农艺性状进行主成分分析,可将参试品种分划分成产量因子、有效茎因子、糖分因子、出苗因子,这4 个因子对产量的累计贡献率达到79.1%。通过这4 个主因子的综合评价得出GUC23-1、GUC15-2、GUC23、GUC34、GUC25这5个品种在当地表现良好,可作为本地的推广品种。

(3)多元回归和通径分析表明,对蔗糖产量直接效应最大的是蔗茎产量,其数值为0.927,其次是蔗糖分。除此之外性状间还存在着复杂的相关关系,各因素处在一个相互促进与制约并存的统一体内,直接或间接地对蔗糖产量产生影响。单茎重的直接正效应为0.039,远不及蔗茎产量,但因它通过影响蔗茎产量进而影响蔗糖产量,所以在蔗糖产量构成因素中,一种因素可以促进另一因素的提高,从而提高糖产量。因此在选择性状的时候,适宜选择单茎重、蔗茎产量、蔗糖分较高的类型。

4 讨论

杂交育种的关键在于亲本的选择,亲本选择方案影响着育种成功与否。主成分分析、多元回归分析和通径分析可以较好地对甘蔗品种进行科学分析和评价,对良种的选育提供有效的参考。甘蔗育种具有时效性,是一个不断创新的过程,因此这就要求各个育种机构注重对种质资源的收集,种质资源的多寡,是一个育种机构竞争力的根本。