汉语状态变化事件的词汇化类型学实证研究∗

2020-04-09邓宇

邓 宇

(四川外国语大学,重庆400031)

提 要:本文基于Talmy (2000)的事件结构表征理论,通过诱导实验法,对现代汉语状态变化事件的词汇化模式类型进行考察。 结果表明,现代汉语主要以动结复合词、结果动词、行为动词以及“动词+副词性补语”4 种方式编码状态变化事件。 就词汇化模式的概率倾向而言,附加语框架型与动词框架型两类模式差异显著,整体趋势为“附加语框架型>动词框架型”。 附加语框架型是原型,而动词框架型居于边缘,二者之间边界模糊,整体是一个连续统。

1 引言

状态变化事件(event of state change)是Talmy(1991,2000)宏事件框架的5 类下属事件之一,另外4 类是运动事件(motion event)、体相事件(event of temporal contouring)、行为关联事件(event of ac⁃tion correlation)和实现事件(event of realization)。宏事件的框架事件包含4 个内部语义成分:焦点实体(figural entity)、背景实体(ground entity)、激活过程(activating process)和系联功能(association func⁃tion)。 这些内部语义成分还可与表示方式、原因、使能、先发、后发等外部副事件相联。 虽处于从属地位,副事件却有可能比框架事件显得更为具体、形象和生动(严辰松2008:9)。 宏事件的语义成分与特定语素的直接联系即为词汇化。

Talmy(1985, 1991, 2000)将词汇化模式引入宏事件表征的类型学研究。 根据框架事件核心图式(core schema)的编码位置,他把世界上的语言划分为两大类型:若核心图式由动词词根编码,则该语言为动词框架语言(Verb⁃framed langua⁃ges,简称V⁃语言),如西班牙语;若核心图式由附加语(satellite)编码,则该语言为附加语框架语言(Satellite⁃framed Languages,简称S⁃语言)。 附加语是指与动词呈姊妹关系、除名词短语或介词短语补语外的任何语法形式,如英语中的小品词、德语和俄语中的动词前缀、汉语中的动词结果补语等(Talmy 2000:102)。

值得一提的是,Talmy 的词汇化模式类型二分法适用于宏事件下属的5 类框架事件。 在他的类型学体系中,现代汉语是很强的S⁃语言,即:用附加语编码5 大框架事件的核心图式——[路径](path)、[时体](aspect)、[状态变化](state change)、[行为关联](action correlation)和[实现] (realization)。 Talmy 对汉语词汇化类型的论断引发学界的激烈争论,学者们主要基于运动事件对Talmy 的类型划分提出诸多修正方案。 如,沈家煊(2003)认为汉语不是典型的S⁃语言,Tai(2003)认为汉语是V⁃语言,Slobin(2004, 2006)认为汉语属于均等框架语言(Equipollent⁃framed Language, 简称E⁃语言),史文磊(2011)认为汉语史表现出V→S 演化的倾向。 整体而言,有关汉语词汇化类型学的相关争论主要聚焦于运动事件,而忽视与运动事件有着同等普遍性的状态变化类宏事件。

Talmy 将状态变化事件定义为与特定事物或情景相联的某种属性发生改变或恒定不变。 其焦点实体主要指与某一属性相联的客体或情景①,激活过程包括动态变化和状态恒定两类,系联功能指客体、情景与属性的关系,即转换类型,背景实体即状态属性(Talmy 2000:237 -238)。 Talmy认为,状态变化宏事件的核心图式通常为[系联功能] +[背景实体],即“转换类型+状态属性”,如 例 句 “被”中,焦点实体是“西瓜”,主动词“切”编码原因副事件和状态变化激活过程,而副词性短语“成两半”充任附加语的功能,编码核心图式“转换类型+状态属性”,相当于运动事件中的“[路径] +[背景]”。 按照Talmy 的论述,该状态变化事件构式呈现出S⁃型词汇化模式。

如果Talmy(1991, 2000)基于宏事件整体提出的“汉语是很强的S⁃语言”假设是正确的,那么在编码下辖的状态变化事件时,汉语应该同英语一样,均以附加语编码核心图式。 须要指出的是,Talmy 对汉语类型的预测倚重内省,而非实证数据。 国内学界对汉语状态变化事件及其词汇化模式的论述亦主要局限于理论思辨或概念界定(严辰松2008,李福印2013),缺乏实证研究。 杜静和李福印(2015)意识到这一点,他们通过动词造句任务实验对汉语施事性状态变化事件的词汇化模式做出初步考察,结果表明汉语呈现出V⁃语言和S⁃语言两种词汇化模式,其结论似乎更符合汉语的特点。 但Talmy(2000:239 -240)言及的状态变化事件包含施事性(如I swung the door shut)和非施事性(如The door swung shut)两大类,因此仅考察施事类有失全面。

本文采用诱导实验法,统观汉语施事性和非施事性状态变化事件的词汇化模式概率倾向,旨在为汉语词汇化模式类型学特征提供进一步实验证据。

2 实验设计

本研究借鉴语义类型学范式中的诱导实验方法搜集状态变化事件语料,并对其词汇化模式进行定量、定性分析。

2.1 实验受试

参加本次实验的受试是20 名母语为汉语的成年人,分别来自全国13 个省市,即北京、吉林、山西、湖北、福建、山东、陕西、河北、天津、江苏、湖南、海南、四川。 其中男性6 人,女性14 人,年龄从19 岁到49 岁不等,平均年龄26 岁,大部分受试具有大学学历。 听力和视力(矫正视力)正常,全部同意并积极配合实验。

2.2 实验材料

从Majid 等(2007) 使用的61 段[CUT &BREAK]事件视频中选取10 段与日常生活息息相关的状态变化类视频,其中5 段具有明显的施事,另外5 段为自发、非施事性的。 其场景包括:一个人拧开笔帽、一个人翻开书、一个人打开盒子、一个人摊开手掌、一个人张开嘴、一个人拿起剪刀并打开、一块布自动撕开、一根树枝自动断开、一根胡萝卜自动断开、一条绳子自动断开。 施事性和非施事性的视频随机打乱编排顺序。

2.3 实验过程

实验者选取教室、图书馆、宿舍、住宅小区等安静场所,首先与受试寒暄建立人际关系并说明目的,接着操作录音设备和笔记本电脑对受试进行一对一实验。 诱导实验遵循Bohnemeyer 等(2001)的步骤,即按既定顺序播放10 个视频片段并请受试描述视频中发生了什么。 例如,播放第1 段视频时,实验者说:“让我们来看第1 段视频”,待受试看完该视频,实验者问:“您刚才观看的视频中发生了什么?”耐心倾听受试口述,若受试未看明视频内容,则反复播放该视频,再问相同的问题,并对受试的描述加以鼓励,如“很好”“很棒”。 若受试的描述与播放视频毫无关联(如:“这是行为艺术”),则问:“视频中这个人在做什么”(针对施事类视频)或“这个东西发生了什么?”(针对非施事类视频),实验者在不得已的情况下才问这两个可选问题。 对于其它实时情景的诱导和刺激,实验者根据所处环境谨慎考虑,力求受试积极配合。 实验全程使用普通话并全部录音(每位受试一段音频),以便转写语料和编码。

2.4 数据处理

20 段实验录音经转写得到200 条状态变化事件表达(包括短语、简单句、复句、复杂句),我们以此为样本。 语料编码过程中, 以小句(clause)为分析单位,即:每个小句只包含一个谓词,每个谓词只表达一个情景(见Berman, Slobin 1994:657)。 据此,样本中的200 条语料总共包含207 个小句。 我们对这207 个小句中的动词和动词复合体(verb complex)进行赋码,具体涉及行为动词(VA: action verb,如“撕”)、结果动词(VR: result verb,如“裂”)、动结复合词(V⁃R,如“撕裂”)以及动词与副词性表达形成的动补短语(V Radv,如“撕成两半”)等(赵元任1979:174 -175)。

①受试2 :女,22 岁,吉林人,本科学历

a.布被撕开了。 <被V⁃R >

b.树枝折了。 <VR>

c.萝卜折了。 <VR>

d.打开了笔。 <V⁃R O >

e.打开了书。 <V⁃R O >

f.她打开了盒子。 <V⁃R O >

g.绳子折了。 <VR>

h.她打开了手。 <V⁃R O >

i.她张开了嘴。 <V⁃R O >

j.她把剪子打开。 <把O V⁃R >

在上述赋码的基础上,我们对样本语料的各类表征模式进行统计,以便从概率倾向性角度分析汉语状态变化事件编码的类型学特征。

3 结果

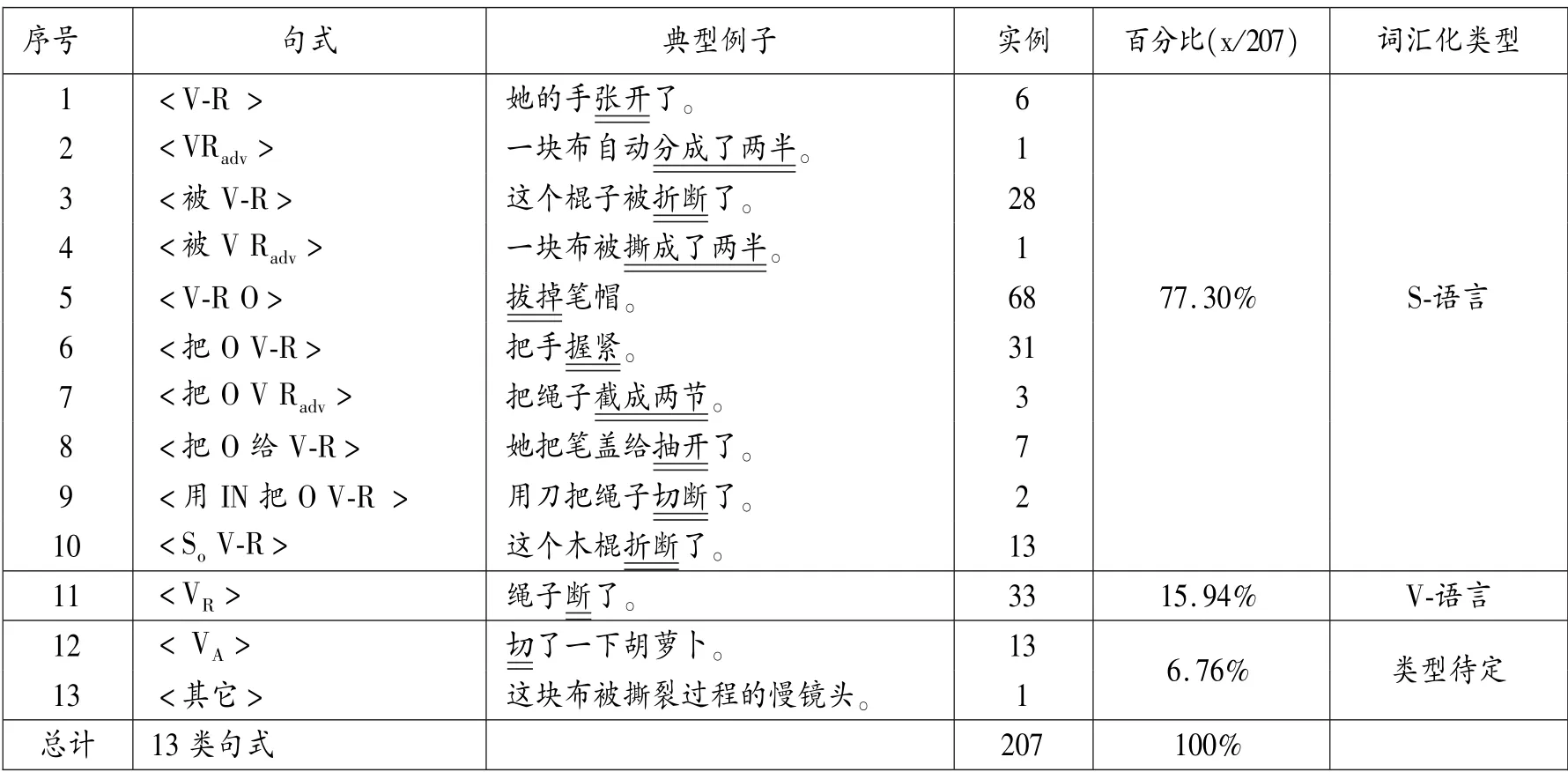

通过统计分析样本中状态变化事件表达的形态—句法结构及词汇化模式分布,得到表1。

表1 汉语状态变化事件的编码模式分布②

Talmy(2000:242 -252)将状态变化主要分为存在性状态变化(包括从无到有和从有到无)、条件变化(包括物理、认知上的改变)以及状态的恒定(state⁃situatedness)。 由于实验材料以日常生活中动态的[CUT & BREAK]事件为主,故样本语料主要集中在物理条件变化类,由表1可知,布、棍子、笔、绳子、胡萝卜等受事在外力作用下经历从完整到不完整的状态变化过程。 而“手张开”“把手握紧”所编码的条件变化则是对施事自身而言,理据在于可以将身体部位“手”转喻识解为“人”。

就施事性而言,样本语料中的把字句(表1第6 -9 项)所表征的状态变化事件为施事类,此类表达以主动句为主,具有明显的处置含义,表示有生的施动者具有操控客体的意图并实施相关行为,其结果是客体的原始状态发生实质性改变。有些表达虽无“把”这样的显性处置标记,如表1第5、12 项,其语义也含有操控义,因而也属于施事类状态变化。 由于汉语口语经常省略主语(施事),部分施事的识别常需结合语境推理。 表1第1 -4 项、10 -11 项属于非施事类状态变化事件,就句式而言,此类表达包含主动句(表1第1、2、11项)、被动句(表1第3 -4 项)以及中动结构(表1第10 项),值得一提的是,中动结构的受事提升到主语位置,是对状态发生变化的焦点实体的突显。

就词汇化模式而言,样本中编码状态变化的动词和动词复合体以V1⁃V2 型动结复合词为主(如表1的第1、3、5、8 -10 项),其次是结果动词(如表1第11 项),再次是行为动词(表1第12 项),此外,“动词+副词性补语”也可表征状态变化(如表1 第2、4、7 项)。 其中,动结复合词和“动词+副词性补语”的词汇化模式类型为S⁃语言,即通过主动词编码状态变化激活过程和方式/原因副事件(如切、撕、折、拔),而状态变化事件的核心图式则通过主动词之外的附加语成分(如开、掉、断)或副词性补语(如“成了两半”)编码,S⁃语言模式在样本中占约77. 30%。 相比之下,通过主动词编码状态变化核心图式的V⁃语言模式(如表1第11 项)只占15.94%。 S⁃型和V⁃型词化模式存在显著性差异(非参数卡方检验显示x2=83.57, p <0.05),整体趋势为S⁃型>V⁃型。此外,表1第12 项的状态变化事件表达只编码激活过程和原因/方式副事件,无法从形态—句法结构上识别核心图式的编码位置,因而其词化类型难以判定。 表1第13 项属于名词短语,由于词化类型的判定通常是针对动词和动词复合体而言,该类表达亦无法识别类型。 据此,我们将表1第12 -13 项归为“类型待定”,另撰文论之。

4 讨论

状态变化宏事件的概念结构主要包括主事件、副事件以及副事件对主事件的支撑关系。 最常见的副事件是方式和原因(Talmy 2000:239)。以样本中的语料为例:

②施事类状态变化

a.这个女生把自己的掌心摊开。

[这个女生“移动施事” 掌心 到 展开的状态]主事件通过方式[她“摊”]副事件

b.她拉开笔帽。[她“移动施事” 笔帽 到 脱离笔干的状态]主事件通过原因[她“拉”]副事件

③非施事类状态变化

a.绳子被砍断了。

[绳子“移动”到 不完整状态]主事件通过原因[被“砍”]副事件

b.胡萝卜断了。

[胡萝卜“移动”到 不完整状态]主事件

例②和例③所示的状态变化宏事件表达可激活我们的日常生活经验:发出一个物理性动作,作用于某对象后它会出现变化,产生某结果。 为表达这种经验,人类自然会语法化出动结构式(王寅2009:346)。 例②a 是把字句,“这个女生”是施事,“把”后面的“掌心”所指有定,是整个主事件的焦点实体,背景实体则是掌心的状态属性,焦点实体与背景实体之间通过动结复合词“摊V1开V2”相联,其中,V1 成分“摊”编码状态变化事件的激活过程和方式副事件(相当于运动事件中的位移和方式),V2 成分“开”则编码整个状态变化的语义核心图式。 例②b 的情况相似,施事是动作发出者“她”,处于宾语位置的受事“笔帽”是整个状态变化事件的焦点实体,“拉V1开V2”中的V1成分“拉”编码状态变化的激活过程和原因副事件,而整个事件的核心图式则由V2 成分“开”编码。 例③a 是被字句,受事“绳子”作为主语,是整个状态变化事件的焦点实体,动结复合词“砍V1断V2”中的主动词“砍”激活状态变化并编码原因副事件,而“断”则编码整个状态变化事件的核心图式。 例③b 的编码方式与前面3 例存在差异,结果动词“断”编码整个状态变化事件的[激活过程] +[系联功能],相当于运动事件中路径动词做主动词编码[运动] +[路径]。 此外,例③b 中并无副事件,通常需要附加方式编码副事件,如“咔的一声”“慢慢地”等副词性表达。

Talmy(2000:22)在探讨事件结构的形义关系时主要有两大原则:一是表层形式固定,观其编码的语义成分;二是某一语义成分固定,观其出现在何种表层成分之中。 我们对例②、例③中的动词和动词复合体如何编码状态变化事件语义要素之分析侧重原则一的方法论。 根据原则二,Talmy把世界上的语言划分为S⁃语言和V⁃语言两大类型,体现到状态变化宏事件之中,则通常是“[系联功能] +[背景实体]”(即状态转换类型+状态属性)恒定作为核心图式,观其出现在哪一种语言表层结构之中,若核心图式编码在主动词之中,则可判定为V⁃语言框架;反之,若核心图式编码在附加语之中,则可判定为S⁃语言框架。 例如:

④a.一块布被撕成了两半。

b.一个红萝卜被切断了。

c.她张开嘴。

d.她把剪刀打开。

e.这根绳子剪断了。

⑤a.绳子突然断了。

b.这本书裂了。

c.萝卜折了。

d.这个胡萝卜断开了。

e.一根树枝断裂。

例④a 中的状态变化核心图式由副词性补语“成了两半”编码,其功能相当于附加语成分,表述[转换类型+状态属性],而主动词“撕”则编码状态变化的激活过程和原因副事件,因而例④a判定为S⁃语言模式并无异议。 例④b⁃e 中,动结复合词“切断”“张开”“打开”“剪断”表征状态变化事件时,涉及V1、V2 两个成分,因此需先识别主动词,才能判定语言类型。 戴浩一先生认为汉语动结复合词中的结果补语V2 成分是整个述谓结构的中心(center of predication),可视为主动词。 而当V2 为主动词时,现代汉语应该是以V⁃语言框架为主、S⁃语言框架次之的语言(Tai 2003:311)。 在例④b⁃e 的V1⁃V2 型动结复合词中,由于V1 成分编码状态变化激活过程和原因/方式副事件,核心图式似乎落在V2 成分上,按照Tai(2003)的V2 中心论,诸如④b⁃e 的词汇化模式自然应归入V⁃语言。 然而,事实并非如此,主动词和附加语的区分是形态句法核心和非核心的区分,而不是概念层面或者语义层面的区分,这也是Talmy 将现代汉语动补结构处理为S⁃型结构的重要依据。 Tai(2003)以V2 为主动词的观点,实际上是将意义核心和结构核心混淆了(沈家煊2003:23,史文磊2012:53)。

在Talmy 的V1 中心论和戴浩一的V2 中心论争论不休的情况下,Slobin(2004, 2006)提出汉语的V1⁃V2 动补结构的V1 和V2 在词法上属同一类,语力和重要性也相等,所以具有同等机会充任主动词,因而汉语是处于中间位置的第三种语言类型——E 语言。 但从句法属性的标准来看,现代汉语的V1⁃V2 结构中,绝大多数V1 是句法核心,V2 是附加语,不太符合E⁃型语的标准,因为汉语补语动词是一个封闭类,读轻声,其语法语义功能已经弱化。 典型的动补结构形成一个前重后轻的韵律格式,常作补语的词其语音形式弱化后与前项动词结合成一个复合词(沈家煊2003:20)。 诱导实验中,受试在口述状态变化视频情景时,动补结构中的补语成分倾向于轻声。 Talmy(2009,2012)也曾提出辨别主动词特征的一系列因素,包括形态因素、句法因素、共现模式、开放类与封闭类之分、音系特征、语义因素等。 基于这些原则,Talmy 调查发现汉语V1⁃V2 连动式中,V1、V2 享有均等机会充任主动词的情形颇为罕见,绝大多数情况下V1 是主动词(Talmy 2012:15 -21)。 这与沈家煊(2003)的原则一脉相承。 由此可推定,例④b⁃e 中的V1⁃V2 动结复合词的V1 成分(切、张、打、剪)可视作主动词,编码状态变化的激活过程和方式/原因副事件,而V2 成分(开、断)则经过语法化而演变成为封闭的类,其数量有限,可理解为附加语成分,编码[状态转换类型+属性]核心图式。 所以,此类模式属于S⁃语言框架,在样本中占77. 30%。 值得一提的是,V1⁃V2 动结复合词中的V2 虽然由结果动词演化成为附加语,但此类附加语又不甚地道。 从这个角度看,汉语又不是一种很典型的附加语框架语言(沈家煊2003:22)。

尽管汉语中的结果动词(如开、断)大部分经过历时演化成为功能词,充任附加语成分。 但其语法化进程尚未完结,因而仍有部分结果动词可单用做主动词(相当于运动事件中的路径动词做主动词)。 例⑤a⁃e 中,单音节结果动词(如“断”“裂”“折”)和双音节结果动词(如“断开”“断裂”)在状态变化事件中既编码激活过程,又编码[转换类型+状态属性]核心图式,其类型学特征类似于西班牙语,因而属于V⁃语言,此类模式在我们的样本中只占15. 94%。 由此观之,Tai(2003)认为现代汉语以V⁃语言为主、S 语言次之的论点亦值得商榷,因为我们的实证数据显示现代汉语以S⁃语言为主、V⁃语言次之(见表1),这与Tai(2003)的结论刚好相反。

史文磊(2011)指出,汉语史表现出V→S 演化的倾向。 我们的样本数据显示出“S⁃型>V⁃型”的概率倾向进一步说明,现代汉语的词化类型并未彻底完成转型,只是具有S⁃型的倾向,但不甚典型。 当然,史文磊(2011, 2012)的论断主要基于汉语运动事件词化类型而言,而我们的频率分布是基于状态变化事件,但由于二者皆属于Talmy 的宏事件,故其结论具有一定的兼容性。我们的观点是,原型范畴观可以有效解决现代汉语词化类型的归属问题。 在汉语状态变化事件的词汇化模式中,S⁃语言框架是原型,居于中心,而V⁃语言框架居于边缘,但S⁃型和V⁃型之间并非孤立、离散的,其界限在汉语语法化进程中呈现出模糊态,这也使得现代汉语表现出较强S⁃语言特征的同时,亦兼有V⁃语言特征。 原型范畴观启发我们,现代汉语词汇化类型不是客观主义范畴观下“非此即彼”的二元互斥关系,而是呈现原型范畴与非原型范畴之别。 将现代汉语归入单一语言类型的做法是失妥的,这不符合认知语言学的范畴观。 总体而言,在现代汉语状态变化事件的词汇化模式中,S⁃型和V⁃型的分布是一个连续统。

Talmy 在对宏事件的研究基础上利用核心图式作为类型学标准把语言分为S⁃语言和V⁃语言。即,这个核心图式对语言类型的划分,适用于所有5 个框架事件(李福印2013)。 如果Talmy 的论断是正确的,则上述关于状态变化事件的词汇化类型分布结论应该与其它4 类宏事件框架(运动事件、体相事件、行为关联事件和实现事件)的词汇化模式分布趋势基本一致。 但事实并非如此,以运动事件的实证研究为例,Chen 和Guo(2009)等的研究显示现代汉语是E⁃语言,刘礼进(2014)的数据表明汉语是S⁃语言结构比重较高的语言,而李福印(2017)对典型位移性运动事件的研究却发现汉语是V⁃语言,不支持Talmy 关于汉语是S⁃语言的论断。 由此观之,同一种框架事件的词汇化模式分布趋势尚且存在内部变异性,其变异性通常因框架事件次类的选取或语域来源等诸多因素而变化。 所以用一种框架事件的词汇化类型分布结论推及其它类别宏事件框架的类型学特征显得过于笼统。 正如Croft 等(2010:231)所言,Talmy 的词汇化模式类型学并非同一种语言编码不同复杂事件的泛化类型学,而是在一种语言中,某一特定的复杂事件如何由不同的语言结构编码的类型学。 不同语言采取风格各异的策略来编码所涉及的具体复杂事件类别,体现了类型学研究中更为普遍的趋势,即:不把语言作笼统的类型学划分,而是把一种语言中表达出来的特定情景类型加以分类。 有鉴于此,本文得出的结论仅仅适用于状态变化事件,而其它几类宏事件框架的类型学特征需单独考察。

5 结束语

本研究将Talmy(1985, 1991, 2000)的词汇化类型学研究对象从运动事件扩展到状态变化事件,通过诱导实验法对汉语状态变化事件的词汇化模式进行定量和定性分析,结果表明:现代汉语主要以动结复合词、结果动词、行为动词和“动词+副词性补语”4 种方式编码状态变化事件;动结复合词和“动词+副词性补语”两类词化模式属于S⁃语言框架,结果动词单用做主动词时其词化模式属于V⁃语言框架,行为动词单独做主动词时只编码状态变化的激活过程和方式/原因副事件,核心图式隐没,因而类型无法鉴别。 就概率分布倾向而言,S⁃型与V⁃型两类模式存在显著性差异,整体趋势为S⁃型>V⁃型(见表1)。

罗思明(2007:13)指出,具体语言的主流词化模式体现这一语言的个性特征,而主流外的词化模式体现该种语言与其他语言的普遍性,不应视作这一语言的主流词化模式的反例。 据此,我们可基于原型范畴观将现代汉语状态变化事件的词化模式置于一个动态的连续统,即S⁃型是原型,V⁃型居于边缘,二者之间边界模糊。 本研究的结论需更大样本的语料检验,尤其是语料库证据协同论证。 此外,现代汉语状态变化事件词化模式体现出的共时多样性可在汉语历时演化进程中寻求动因,未来研究可将词汇化模式同语法化相结合(史文磊2011),以便对汉语状态变化事件词汇化模式及其类型学特征做出更全面的解释。

注释

①Talmy(2000:237 -238)指出,状态、属性以及客体、情景均可充任状态变化事件的焦点实体(广义),但将客体和情景视作焦点更具普遍性和基础性(狭义)。 本文取其狭义。

②O: object(宾语);IN: instrument(工具);So: 受事做主语。 表1 中词汇化类型的百分比是针对样本语料的动词和动词复合体而言,即典型例子下划线部分。